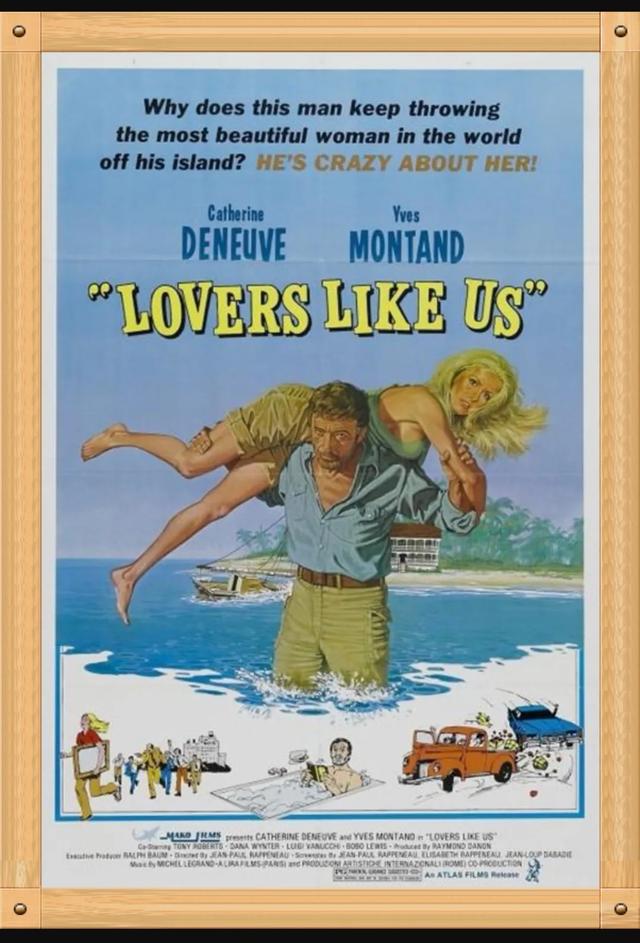

翻閱今日頭條,偶然看到一個作者發布的老片子——法國、意大利電影《孤島奇情》,很多年前看過,依稀記得有關的劇情,遂又看了一遍,果然還是那麽浪漫多情的法國喜劇之味。百度一下劇情:法國姑娘奈麗准備與當地豪門維多利奧結婚,因不能忍受脾氣暴躁的未婚夫而逃婚,維多利奧聞訊追到奈麗入住的酒店。住在隔壁房間的一名法國中年男子馬丁,幫助奈麗甩掉了再次追來的維多利奧,送她到機場准備飛回巴黎。奈麗因爲一幅名畫沒能登上飛機。孤獨無援情況下,通過馬丁機場的朋友找到了他在一座孤島上的住址。第二天,馬丁回到孤島,奈麗的突然出現讓他倍感意外,也給他帶來了不少麻煩。後來奈麗得知他原來是一名香水制造專家,爲了逃避婚姻才來到這個孤島。兩個人相處中雖然麻煩不斷,但身處孤島的兩個人已經悄悄地相愛了…最後雖然道路曲折,但是有情人終成眷屬。

其實,看過很多的法國電影,特別是愛情類的法國電影。法國電影的愛情是浪漫的,看過的電影多多少少都有愛情穿插期間。法國人的愛情很純粹,從來不夾雜任何現實的條件和世俗的利益、物質、金錢。好像有個俗語:法國人有最後一個銅板,甯願餓著肚子,也要買朵玫瑰花送給心愛的人。浪漫之都巴黎,接受著世界的各種文化,各種文化燦爛輝煌,以自己獨特的魅力征服著世界上的人。但是對愛情的看法和行爲,卻形成了統一的主流:愛你什麽都可以,不愛你什麽都不可以了。由此産生的法蘭西玫瑰---索菲瑪索美的讓人疼愛,只要出場就讓人的心一陣一陣的發緊,不能錯過半分。性感美人---伊娃洛林的每一個形象每一個角色,都是難以忘記的美麗,魂思夢萦也只是描寫了每個人感觸的一部分,難及全部。在法國,愛情是至上的,愛情是男女之間必須具有的情感關系。爲了愛情可以做到一切,或者放棄一切。或許法國總統薩科齊、馬克龍也證明著愛情至上。在如今我們的社會,這個觀念是不是值得我們學習和領會?經濟發展和道德建設缺一不可,愛情至上則可以讓人的靈魂更純淨,可以讓人具有信仰,尤其在這個缺乏信仰的時代。

法國電影的愛情是戲劇性的。也許,我們了解的法國人的愛情更多是從電影中得知。電影中的愛情,我總覺得有情人終成眷屬總是比分手和愛而不得更吸引人。贊美愛情,堅信愛情,得到愛情,這一點是法國愛情電影的特點。《基督山伯爵》,《天朝王國》,《美好的一年》等等,這些經典的電影總是以喜劇結尾。每一次看了喜劇性的愛情電影,總是讓我們獲得美好的享受和喜悅。那麽我們有什麽理由和借口,不去相信愛情、歌頌愛情的美好呢?當然,人生在世不可能僅僅憑借愛情去生活,就是愛情也得有一定的物質基礎,愛情也需要面包的支持。你只有不斷提高自己的一切,才更有可能去遇見愛情,才更有可能讓愛情更持久,才能更好的去愛對方。只有學習了人家對愛情的信仰,結合我們身邊的實際,才能做到學有所成,才更有意義。在目前的社會,每個人都不能超脫于現實,如果你總是奔波在掙紮的路上,就會妨礙你去追求更多的美好事物,其中就包括愛情。難道你不希望自己的愛情一定是戲劇性的一幕嗎?

現在在網絡的推崇下,女人間流行了一些關于感情的看法:男人的錢在哪裏,心就在哪裏,愛情就在哪裏。而且有一些故事進行佐證。簡單一看很有道理,其實是一種誤導,這是簡單的用物質替代了感情而得出的謬論。如果花錢就能買來的愛情,那不是感情,那是一種交換。用很簡單的辦法就可以得出結論:如果你是因爲五十萬而和這男人在一起,那麽你遇到五百萬的男人是不是馬上就會改弦易幟?那麽你遇到五千萬的男人是不是立刻投懷送抱?那麽,這樣在一起的男女是因爲感情而結合嗎?男女之間是真的具有愛情嗎?我想答案簡單明了,肯定不是。斯滕伯格在《愛情三角論》中提到:愛情需要具備三要素,第一是激情,即身體上對彼此的渴望;第二是情感上的親密感和連接,就像是心理上對另一半的認可;第三是承諾,就是他願意爲了一棵樹,心甘情願的、欣喜若狂的放棄一整片森林。以上《愛情三角論》描述的每一條都和金錢、物質沒有關系。

總之,人生在世,我們需要面包,我們也需要玫瑰花,相輔相成,缺一不可。有了面包可以有更多的能力去送玫瑰花,有了玫瑰花則可以促進自己去獲得更多的面包。只有玫瑰花,浪漫不長久;只有面包,生活肯定是一出悲劇。但願每一個人,左手持玫瑰花,右手持面包,生活的幸福又美滿。