來源:河南省腫瘤醫院

近日,eClinicalMedicine(柳葉刀子刊,中科院一區,影響因子15.1)在線刊登了信迪利單抗聯合安羅替尼二線及以上治療廣泛期小細胞肺癌的單臂II期臨床試驗結果。該研究是由河南省腫瘤醫院內科副主任王啓鳴團隊牽頭發起,耗時4年傾力完成的臨床研究。呼吸內科三病區副主任醫師馬淑香、何振,放療科主任醫師劉楊爲第一作者,王啓鳴爲通訊作者。

研究概況

研究概況 研究的主要終點是中位無進展生存期(PFS),中位隨訪時間24.8個月,76%(28/37)的可評價患者達到了疾病進展,中位PFS爲6.1個月(95%CI: 5.0-7.3),且患者耐受性良好。

小細胞肺癌約占肺癌總體人群15%,惡性程度高,超過2/3的患者確診時已經爲廣泛期,治療難度大,5年生存率僅爲3-5%。免疫聯合化療已成爲廣泛期小細胞肺癌的標准一線治療,然而真正能從免疫治療獲益的人群有限,不足20%,絕大部分患者仍然會經曆疾病進展,亟需後線有效治療手段。並且,由于經濟、社會等相關因素,中國相當一部分廣泛期小細胞肺癌患者無法接受一線免疫治療。

小細胞肺癌二線及以上治療手段匮乏。目前獲批的二線治療藥物爲拓撲替康等傳統化療藥物,但中位PFS僅約2-3個月。安羅替尼已獲批三線及以上治療廣泛期小細胞肺癌,中位PFS 4.1個月。

小細胞肺癌在分子水平及臨床上具有明顯的異質性,但一直被視爲一個整體,異病同治。近年來,有學者提出基于譜系定義轉錄因子的SCLC分子分型概念,按照ASCL1、NEUROD1、POU2F3的表達水平將SCLC分爲四個分子亞型(SCLC-A、-N、-P、-I)。這標志著小細胞肺癌診療有可能進入精准醫學時代,但其臨床應用價值尚不明確。

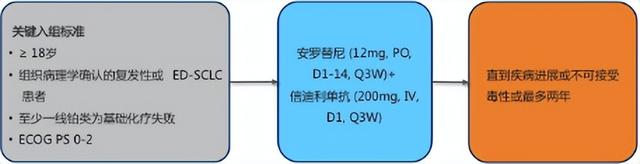

研究設計

這是一項前瞻性、單臂、II期、研究者發起的臨床試驗(ClinicalTrials.gov, NCT04055792),入組時間爲2019年8月至2021年12月。納入的爲經過至少一線含鉑雙藥化療進展後的廣泛期小細胞肺癌患者,既往未接受過免疫治療。

患者入組後給予信迪利單抗(200mg 靜脈注射 d1)聯合安羅替尼(12mg 口服 d1-14),每3周爲1周期,直至疾病進展或出現不可耐受的毒性。

研究的主要終點是PFS,次要終點包括總生存期(OS)、客觀緩解率(ORR)、疾病控制率(DCR)和安全性。探索性研究目的爲:基于免疫組化的小細胞肺癌SCLC-A、-N、-Y、-I分型與患者療效及預後的相關性。

研究結果共42例患者簽署知情同意書,其中2例患者被誤納,3例無療效評價,最終有42例患者納入安全性分析,療效可評估患者有37例。

入組患者大部分爲男性(33/42,79%)、吸煙者(34,81%),大部分患者ECOG PS評分爲1分(34例,81%),2分的患者有7例(17%),20例患者(48%)既往接受過一種化療方案後進展,22例患者(52%)既往至少接受過兩種化療方案,22例(52%)患者合並腦轉移,14例患者合並肝轉移(33%)。

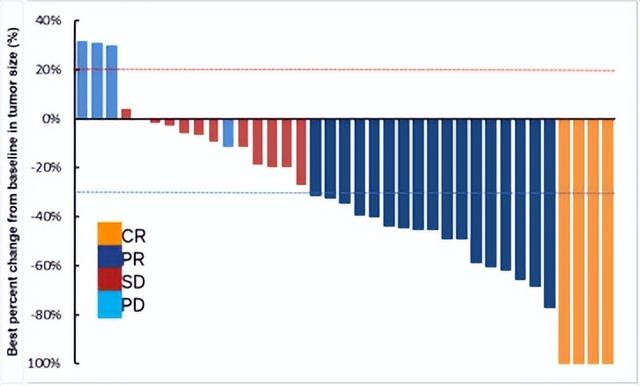

截止到2023.05.01,中位隨訪時間爲24.8個月,其中28例患者出現疾病進展,23例患者死亡,8例患者仍然在持續治療中。中位PFS爲6.1個月(95%CI: 5.0-7.3),達到了主要研究終點,6個月PFS率爲54.1%,12個PFS率爲31.7%。中位OS爲12.7個月(95%CI: 5.0-7.3),12個月、18個月OS率分別爲55.4%、39.4%。4例患者治療後完全緩解(CR),17例患者最佳療效爲部分緩解(PR),12例患者最佳療效爲疾病穩定(SD),ORR、DCR分別爲56.8%、89.2%。

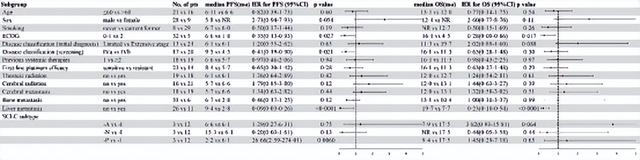

亞組分析顯示肝轉移患者(無肝轉移患者vs肝轉移患者,PFS 9.4 vs 2.8個月, HR 0.09, 95% CI: 0.03–0.26, P0.0001; OS 19.7 vs. 7.7個月, HR 0.23, 95% CI: 0.10–0.54, P0.0001)、ECOG評分2分的患者預後更差(0-1分 vs 2分,PFS 6.6 vs 1.8個月, HR 0.35, 95% CI: 0.13–0.93, P = 0.027; OS 16.1 vs. 4.5個月, HR 0.28, 95% CI: 0.09–0.86, P = 0.017)。

40例患者出現了治療相關不良反應(TRAE),3級及以上TRAEs的發生率爲52%(GGT升高 12%、膽紅素升高 7%、ALT升高 7%)。免疫相關不良反應(irAE)的發生率爲93%,3級及以上irAEs的發生率爲26%,最常見的irAEs包括GGT升高(12%)、AST升高(7%)。

探索性分析

探索性分析 我們收集了入組患者的組織學樣本,進行轉錄因子(ASCL1, NEUROD1, POU2F3)免疫組織化學染色。共21例患者提供了充足的組織學樣本,其中SCLC-A、-N、-P、 -I亞型的患者分別爲3例、3例、3例、12例。預後分析發現,SCLC-N型的患者PFS最長 (−N 15.3 vs −A 6.6 vs −P 2.2 vs −I 6.1個月, P0.0001),SCLC-I型的患者OS最長 (−I 17.5 vs −A 7.9 vs −N unreached vs −P 9.4個月, P = 0.15)。由于樣本量較少,上述結果並未見統計學差異。

信迪利單抗聯合安羅替尼二線及以上治療廣泛期小細胞肺癌,有著令人鼓舞的療效,且患者耐受性良好,有望成爲小細胞後線治療的新選擇,值得進一步擴大的臨床研究進行驗證。基于轉錄譜定義的小細胞肺癌分子分型,在小細胞肺癌療效及預後指導方面有一定價值,尚需要大規模臨床試驗驗證。

主要研究者

王啓鳴 教授

河南省醫學科學院腫瘤研究所副所長,河南省腫瘤醫院腫瘤內科副主任,主任醫師,博士生導師,二級教授,國務院及河南省政府特殊津貼專家,美國安德森癌症中心博士後,美國埃默裏大學客座教授。國家衛生健康突出貢獻中青年專家,河南省難治性肺癌工程技術研究中心主任,中原名醫,河南省優秀專家,河南省學術技術帶頭人,河南省高校科技創新人才,全國第四屆“白求恩式好醫生”等榮譽稱號。

國家(科技部、衛健委)重點研發項目評審專家。美國AACR會員,IASLC會員,擔任中國臨床腫瘤學會血管靶向專委會副主委,中國抗癌協會腫瘤呼吸病學專委會常委,河南省抗癌協會青年理事會第一屆執行理事長,河南省抗癌協會腫瘤靶向治療專委會主委,《JCO-肺癌專刊》《Journal of HematologyOncology》《Cancer》《Annuals of Oncology》等30余部SCI期刊編委或審稿人。

主要從事難治複治性肺癌分子機制的研究。主持國家自然科學基金面上項目、“十二五”重大新藥創制專項項目及其他國家級及省部級課題32項,研究成果改寫《中國CSCO原發性肺癌指南》等10項國家級指南。

獲河南省科技進步獎一等獎1項、二等獎4項、三等獎1項,累計發表論文百余篇,其中SCI論文百余篇,包括Journal of Clinical Oncology、JAMA Oncology、Cancer Research等頂級期刊,其中2篇SCI論文5次被ESI數據庫收錄爲世界前1%高被引論文。編寫《整合miRNA腫瘤學基礎》《腫瘤分子靶向治療新進展》《臨床腫瘤學(十三五規劃教材)》《臨床腫瘤規範化診療實踐與進展——肺癌分冊》《肺癌臨床典型病例荟萃》等腫瘤學專著,參編指南和專家共識16部,主持制定行業質量標准1部。

馬淑香

副主任醫師,博士,河南省中青年衛生健康科技創新優秀青年人才,河南省抗癌協會腫瘤靶向治療專業委員會委員,河南省抗癌協會腫瘤分子醫學專業青年委員會委員,河南省生命關懷協會肺癌專業青年委員會副主任委員,河南省醫學會腫瘤分會科普組委員,《JCO中文版肺癌專刊》青年編委。作爲參與人獲河南省科學技術進步獎一等獎1項、河南省教育廳科技成果獎一等獎2項、河南省醫學科技進步獎一等獎1項,以第一作者身份發表SCI論文8篇、中華系列論文1篇,影響因子最高15.1分。參與出版著作1部,主持省廳級項目3項、CACA橫向課題1項。

何振

副主任醫師,河南省腫瘤診療質量控制中心肺癌組秘書,中國抗癌協會惡性間皮瘤委員會常委,北京醫學獎勵基金會肺癌青委會常委,中國生命關懷協會腫瘤無創治療專委會副秘書長,河南省抗癌協會青年理事會執行副秘書長,河南省抗癌協會腫瘤靶向專委會秘書、青委會副主任委員,河南省預防醫學會腫瘤專業委員會常委,河南省生命關懷協會理事、科普專委會委員,河南省科學保健學會理事、IASLC會員,河南省醫學會腫瘤學分會第二屆青委會秘書,河南省呼吸與危重症學會肺癌分會常委,2022年首屆河南省醫學科普一等獎,2023河南省教育廳科技一等獎,2023河南省首屆醫師健康脫口秀前十強;主持省科技攻關項目、吳階平基金會及CSCO基金會項目。

劉楊

主任醫師,博士,碩士生導師,河南省衛生健康中青年學科帶頭人,河南省中青年衛生健康科技創新領軍人才,兼任中華醫學會放射腫瘤治療學分會青年委員,河南省醫學會放射腫瘤治療學分會副主任委員,華人腫瘤放射治療協作組放射免疫工作委員會河南分會副主任委員,河南省抗癌協會腫瘤分子專業委員會青委副主任委員,中國人體健康科技促進會立體定向放射外科治療專委會常務委員,中國研究型醫院學會放射腫瘤專委會委員。主要從事胸部腫瘤的放射治療、綜合治療及機制研究,主持省、廳級課題7項,發表SCI論文及中華核心論文30余篇,獲得省、廳級科技進步獎8項。