“中國書畫海外鑒定乃傅申先生一人可數。”

這是著名書畫鑒定家徐邦達對傅申的評價。傅申曾在中國台北故宮博物院工作,後在美國耶魯大學教美術史四年,出任過美國國立佛利爾美術館中國藝術部主任。

20世紀80年代,謝稚柳、啓功、徐邦達、劉九庵、楊仁恺、傅熹年、謝辰生組成了中國古代書畫巡回鑒定組。“國寶七鑒”相繼謝世後,傅申是少有的在中國書法、繪畫史以及書畫鑒定領域兼有造詣的權威人物。

2024年4月16日,傅申在杭州富陽辭世,享年88歲。有人說,他走後,中國書畫鑒定的一個時代也隨之結束了。

傅申,2010年拍攝。圖/ 《傅申書畫鑒定與藝術史十二講》

“出道即巅峰”

回顧自己的職業道路,傅申自認際遇不錯,貴人良多,“從來沒有找過工作,都是工作找我”。

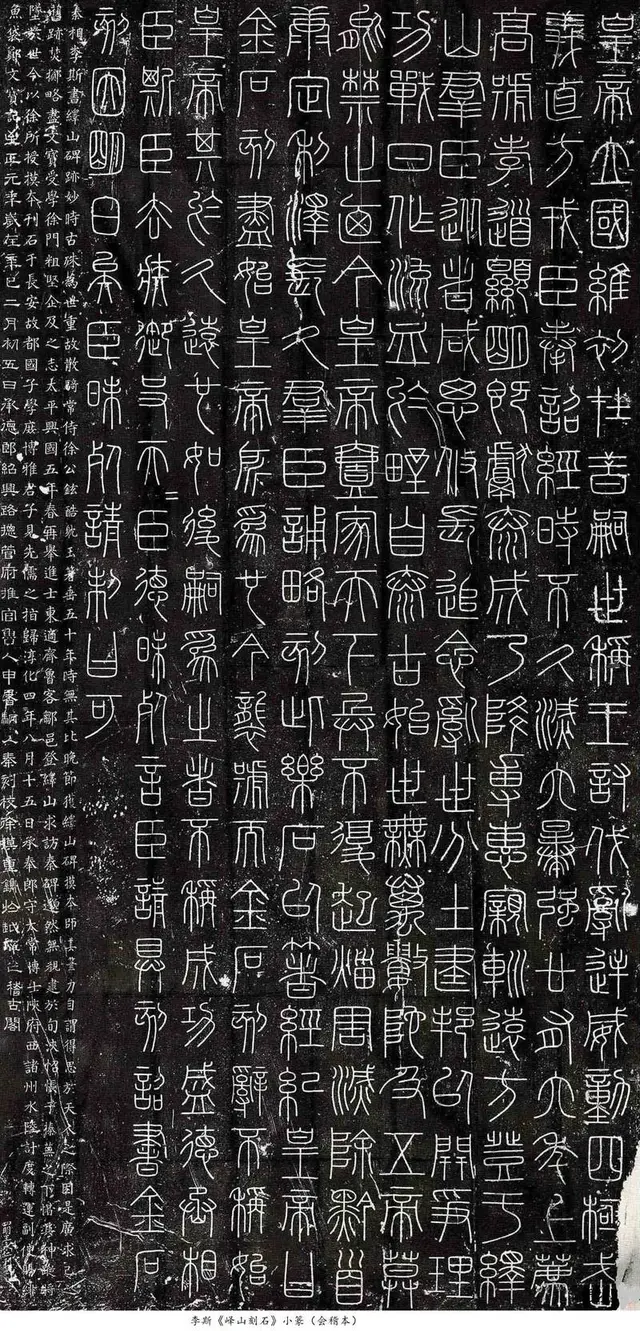

在台灣師範大學藝術系求學期間,傅申師從黃君璧、溥心畬、傅狷夫學畫,隨書法家王壯爲學習書法與篆刻。他在系裏舉辦的國畫展和篆刻展中得到了兩項一等獎,書法展得了二等獎(據說是不願讓他獨中三元),有“三冠王”之稱。

1965年,他從台灣私立中國文化學院藝術研究所畢業,經葉公超等人推薦,與青年書畫家江兆申一道進入台北故宮博物院書畫處,主要負責書畫展覽工作。

做這項工作的第一步是要熟悉藏品。每天上午,工友“老牛”總是從庫房裏推來一大車書畫。他們將這些書畫張挂在辦公室牆上,或者在大桌上鋪開,拿著放大鏡近距離仔細觀賞,連看三年。前輩學者莊嚴和李霖燦也常到他們辦公室來聊天,他們就趁機請益,或者一同品畫。

台北故宮博物院藏品上萬件,傅申看了三年還沒看完。他回憶,那是他一生最快樂滿足的時期。他如魚得水,像一塊幹海綿一樣拼命吸收。

很快,又一個貴人出現了。普林斯頓大學東亞藝術史教授方聞到台北故宮博物院來研究倪瓒的畫,很賞識傅申,邀請他赴美留學。1968年,傅申獲洛克菲勒獎學金,赴美國普林斯頓大學藝術與考古系就讀,師從方聞。

美術史論家薛永年曾論述,20世紀60年代中至70年代末,美國的中國美術史研究呈現出十分繁盛的態勢。起因是,60年代初台北故宮博物院一百多件精品赴美展出。不久,在福特基金會贊助下,一批美國學者專程去台北故宮對6000余張藏畫進行了拍攝。公衆和藏家對中國書畫的興趣驟增。

那一時期,美國的中國美術史學者開始形成兩個學派。東部學派以方聞爲首,包括他培養出的一批來自美國、歐洲與中國台灣的學生,形成了一支頗有規模的隊伍;西部學派以加州大學伯克利分校藝術史教授高居翰爲代表,雖然追隨者當時不是很多,但本人著述豐富,頗具影響。

方聞一派所用的研究方法是形式結構分析法。在傅申看來,美國確實有它的一套美術史方法,但方聞這套方法用來分析元朝以後的作品就不靈了,因爲風格分析是講空間、距離,元朝以後不注重這些。這種方法可以幫助建立一個分析框架,但細節還是要從書畫本身入手。

普林斯頓有一批中國書畫,是收藏家塞克勒在方聞指導下收購並寄存在普林斯頓藝術博物館的,共41件作品,出自24家。方聞要傅申給這批書畫編一個展覽圖錄。傅申對每一幅作品都進行了仔細研究,鑒定真僞,對無款畫重新定名。由于裏面有石濤的“雙胞胎”作品,他對這兩幅畫的真假做了全面的比較研究。他當時的妻子,也是方聞弟子的王妙蓮也參與了研究,並將書稿譯成英文。

傅申寫了一個綜論,作爲圖錄序言。他提出,明清中國書畫家大半居于長江下遊與富春江、新安江之間的一個區域,從揚州、鎮江到湖州、杭州,從南京到大海,這個區域形似一只眼睛,太湖則是其瞳孔。他認爲,這是中國畫的“eye area”,也是其靈魂地區。這是傅申原創的概念,他自己頗爲得意,也常爲後人所引用。

1973年,這本名爲《書畫鑒定:紐約和普林斯頓塞克勒所藏中國畫研究》的圖錄出版,在當時來看又大又厚,像一本電話號碼。這是傅申“出道即巅峰”的成名作,其問世在學界引起震動,方聞評價:“他們結合了中西學界對這個課題最好的研究方法,一起出版了這本巨著。”耶魯大學藝術史教授班宗華說:“這是一部裏程碑式的著作,且永遠都是。”

正是由于這本書,當班宗華1975 年離開耶魯大學美術史研究所、轉到普林斯頓大學任教時,就推薦了傅申接替自己。

當時傅申並不知道內情,只是接到演講邀請,題目是黃庭堅書法。那是他第一次在美國演講,那時他的英語不好,但因講的是極爲熟悉的題材,所以毫不膽怯地講完了。當天學校即決定聘請他擔任教席,時間爲三年。

1977年,傅申策劃了名爲“筆有千秋業”的中國書法展,這是到那時爲止美國最重要的中國書法大展。其間還舉辦了首屆國際中國書法史研討會。

爲了這次展覽,傅申等人考察了美國公私收藏。展品包括王羲之《行穰帖》,黃庭堅《廉頗蔺相如傳》 《張大同》卷,米芾《吳江舟中詩》卷,趙孟頫《妙嚴寺記》,以及明代三大家、清代八大山人、石濤等名家作品,美國收藏可謂精銳盡出。圖錄出版後,中國和日本學者都驚訝于美國的中國書法收藏質量如此之高。

這一年,應中國文物局邀請,美國科學院中國古畫訪問團訪華,成員有方聞、高居翰等十人,傅申也在其中。台北故宮博物院方面勸傅申不要去,但他堅持前往。

這是傅申第一次回祖國大陸。他們考察了北京、天津、遼甯、上海、杭州和蘇州的庫藏精品,得以領略了很多真迹,還被允許攝制幻燈片。

此行傅申結識了徐邦達、謝稚柳、劉九庵、傅熹年等同行。他回憶,那時大陸還沒有改革開放,人們還不敢與海外來的人放開交流,只有徐邦達比較開放,敢于直言。

1979年,傅申接受了華盛頓國立佛利爾美術館的聘任,擔任該館中國書畫部主任。這是美國最大的東方藝術館。

1985年,中國古代書畫鑒定小組到美國各大博物館看中國書畫藏品。傅申帶他們觀看了佛利爾美術館庫房裏所有的好作品,“看到飽爲止,看到撐了還在看”。

看完,傅申請他們到自己家中喝酒。謝稚柳海量,徐邦達不勝酒力,喝到後來兩個人靠在一起笑得很開心。後來,徐謝這對好友産生分歧,但謝稚柳去世後,徐邦達又覺得很寂寞。

“模糊地帶”

啓功說,古書畫鑒定是“模糊地帶”,那麽久遠的事情,沒有人看過他們作畫,很難斷定。對此,傅申心有戚戚焉。

傅申曾參與數次論戰,留下了很多經典案例。讓他一戰成名的,是《富春山居圖》真僞問題。

左:《富春山居圖》“無用師卷”黃公望自跋。右:《富春山居圖》“子明卷”黃公望跋。

台北故宮博物院藏有兩卷《富春山居圖》,一卷“子明卷”,一卷“無用師卷”。乾隆皇帝認爲“子明卷”是真迹,對之愛不釋手,題跋滿篇。而後世學者大多公認,被乾隆放過的“無用師卷”才是真迹。

1974年8月,香港中文大學客座教授、新儒家學派代表人物徐複觀在香港《明報月刊》發表文章《中國畫史上最大的疑案——黃大癡兩山水長卷的真僞問題》,爲乾隆翻案,認爲“子明卷”是真迹、“無用師卷”是後人臨摹僞造的。

一石激起千層浪,多位學者發表文章參與辯論。前期香港中文大學教授饒宗頤是與徐複觀論戰的主角,後期主角變成了傅申。

1975年3月,傅申在《明報月刊》發表《兩卷〈富春山居圖〉的真僞——徐複觀教授“大疑案”一文的商榷》。

徐複觀質疑稱,不但時下的鑒賞家,就是清初的書畫名家也大多沒有機會“目驗”過此兩卷富春圖,更別說將之擺在一起做比較研究,大多出于耳聞。這恰好撞在了傅申的槍口上。傅申說,他在台北故宮博物院四年,有幸欣賞過這兩卷畫多次,也曾並排研究過。

徐複觀認爲“子明卷”爲真的一個理由是,“子明卷”的紙色較“無用師卷”舊。對此傅申說,表面看“子明卷”紙色的確較爲陳暗,但有經驗的鑒家不難看出,那是做舊的。台北故宮博物院中有不少明清人做的假宋元作品,紙質都陳舊而破碎。而真正年代久遠的那些真迹都被保護得很周全,紙質反而有一種靜穆的感覺。

傅申認爲,從書法來看,“子明卷”上的題識整體給人的印象是惡劣粗俗,而“無用師卷”沉著從容,一派大家風範,其筆法結構中自有一種元人的氣息。從畫作來看,“無用師卷”用筆圓轉活動,拿樹來說,不僅畫出了其形,而且每根線條都帶著生命力;而“子明卷”相去甚遠,只剩下一叢樹的形體。

在傅申看來,兩畫間最重要的區別還在于時代風格。“無用師卷”的筆墨氣息是與王蒙、倪瓒等元末畫家相通的,而“子明卷”顯然受了董其昌一派影響,在風格上與王時敏、王翚近似,卻又到不了他們的程度。

《富春山居圖》“無用師卷”(左)與“子明卷”(右)細節對比。本版圖/台北故宮博物院藏

傅申說,自己初學畫時也覺得“子明卷”工整細密,“無用師卷”盛名之下不過如此,幾年之後漸漸了解,“子明卷”的用筆只得了一個皮相的流利,而筆墨單薄;“無用師卷”那種筆墨的境界外表平淡,實則精深。明清畫家中還沒有誰的筆墨有如此境界,即使黃公望自己的一生中,也沒有幾幅能達到這一水准。

雙方你來我往,發表了多篇文章。傅申認爲徐複觀擅考據,但不懂書畫,徐複觀也始終不改觀點。不過,傅申與徐複觀倒是“不打不相識”,後來徐複觀在香港宴請了傅申,還贈古墨一塊。

30多年後傅申回顧這場論戰時說,這是繼60年代王羲之《蘭亭序》真假論辯之後最重要的一場學術辯論。他經常告訴學生,要仔細閱讀這兩場辯論的每篇文章。他認爲,美術史研究還是要回到作品本身,考據僅是一項輔助,不能成爲主要依據。

傅申還曾“血戰”張大千。

張大千被稱爲“當代石濤”,記憶力和模仿力超強,擅舉一反三,傅申評價他是畫家中的畫家。但傅申認爲,很多大美術館所收藏的所謂石濤、八大山人、宋徽宗、唐伯虎等名家作品都是張大千的仿品。

從1987年起,傅申開始全面系統地研究張大千。他說,張大千一生的作品幾乎就是半部中國繪畫史,同時他也是“僞作史上第一高手”。

在傅申看來,張大千跟傳統的僞作者不一樣,這其實是他研究、模仿古人的副産品。他說,張大千是一關一關打過去的,從清代的石濤、八大山人一直到“北宋三大家”的董源,過關斬將,這是在跟古人競爭,要勝過古人,勝過當時的權威鑒賞家,勝過博物館裏面的專家,最後張大千都是公開地講“這是我作的,那是我作的”,他是在血戰古人。

張大千有一方印章叫“大千毫發”,寓意爲拔一根毫毛可以變出各種東西,傅申則說,張大千是孫悟空,他就是如來佛;張大千血戰古人,他血戰張大千。

1991年,傅申在華盛頓塞克勒美術館舉辦了“血戰古人——張大千回顧展”。張大千研究在美國學界日益受到重視,一定程度上正是受到傅申影響。

傅申古書畫鑒定的代表作,或許首推《砥柱銘》。

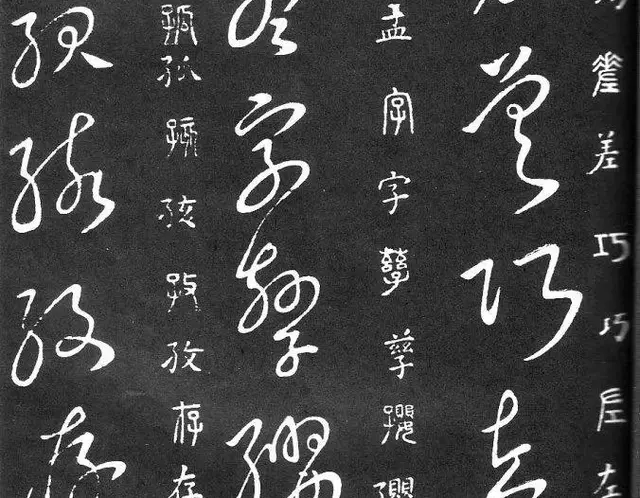

《砥柱銘》被認爲是黃庭堅的一件書法作品。這是唐朝魏徵的文章,黃庭堅經常爲朋友書寫,因“世道極頹,我心如砥柱”而深切共鳴。但流傳下來的墨迹卷《砥柱銘》沒有落款,風格也與黃庭堅的其他作品有差異,所以長期以來被質疑是赝品。

傅申當年的博士論文就是《黃庭堅的書法及其貶谪時期的傑作〈張大同卷〉》,他爲此專程赴日本觀看過藤井有鄰館藏《砥柱銘》,當時無法斷定真假,就在博士論文中將《砥柱銘》定位爲疑而不能下定語的“問題作品”。

30年以後,這件《砥柱銘》被台灣收藏家所收購,傅申受收藏家邀請又去看了一次,還是無法確定真僞。藏家將這件作品用現代科技手段從頭到尾複制了一卷送給他,他擺在家裏天天看,看了三個月,仔細研究題跋和收藏印等,最後認定是真迹。2010年初,他發表了論文《從存疑到肯定——黃庭堅書〈砥柱銘〉研究》。

當年6月,在北京保利春季拍賣會上,《砥柱銘》以4.368億元的總成交價刷新了中國藝術品成交世界紀錄。

有人質疑傅申的鑒定文章是爲拍賣而寫的,他坦然回應,說自己是爲了解決心中疑問,假如認定是假的,也同樣會寫出來。

或許由于這些質疑,傅申多次感慨,證僞易,證真難。他說,鑒定就像考古和醫學診斷,必然會隨著新證據的出現和科技的發展而進步,前人都是後人的墊腳石。

“大癡”與“糊塗”

1994年,傅申應邀返回台灣,在台灣大學美術史研究所任教。他的衆多門生後來多成爲藝術史研究的中堅力量。

他反複告訴學生,要多看原作。他解釋,印刷品有平均化趨勢,不但尺寸平均,品質也平均了。所有作品只要經彩色印刷,多爛的爛畫看起來都不錯,多好的好畫也看不出怎麽好法。書本上的圖片就像婚紗照,沒有醜的新娘。

他說,鑒賞力是需要時間和學養的。公認天下第一行書是王羲之的《蘭亭序》,第二行書是顔真卿的《祭侄稿》,但他年輕時看不出好,後來卻越看越好。他年輕時喜歡鄭板橋的字,覺得很有個性,後來覺得那只是二三流的。

傅申的書法創作一直沒有中斷,行、楷、草、篆、隸均揮灑自如。書畫鑒評家薛永年稱其行楷書法“小字精雅遒美,大字端嚴流暢,筆勢遒勁而暢達,點畫恣肆而嚴謹”。

他成了台灣藝術界一張重量級名片。1998年12月,他和第二任夫人陸蓉之的婚禮上,剛當選台北市長的馬英九不請自來。在馬英九的辦公室裏,挂著傅申的三幅作品,分別是“養浩然之氣”“衆志成城”和馬英九家訓“黃金非寶書爲寶,萬事皆空善不空”。

傅申承認,書法家因爲求字的人太多無法應付,免不了偶有找人代筆之事,他自己亦不能免俗。被問及多年後是否想區分這些代筆作品,他笑說:“假亦真時真亦假,真亦假時假亦真。”

他越來越頻繁地往來于海峽兩岸。2013年,國家博物館邀請他舉辦個展,這是他的首個個展,他稱其爲“傅申學藝展”。

2015年春天,他受聘擔任浙江大學客座教授,開啓了爲期45天的“中國書畫鑒定與藝術史”系列講座。

“抱歉了,傅申先生有事不能來,我是傅申先生的哥哥傅由。”他常以這句戲語作爲開場白。他試圖以自己不同時期的不同照片爲例,告訴大家鑒定書畫如同辨人之相貌,同一個人在不同時期、不同狀態下的相貌是很不一致的。要研究一個書畫家,也要盡量收集他各個時期的作品,從中找出共性,也就是他的DNA。書畫鑒定就像瞎子摸象,可能只摸到一部分,但摸得越多,結論就越准確。

此後,他受邀在中國美術學院、南京藝術學院、天津美術學院、中央美術學院、清華大學、故宮博物院、魯迅美術學院、吉林大學等院校巡回演講。一年中,他在海內外巡回演講達30次,反響很大。

2017年12月10日,他在美國舊金山亞洲藝術博物館舉辦了《溯古開今——傅申書畫研究展》,回到了他海外學術生涯的原點。

傅申的弟子趙碩回憶,傅申有一次在巴厘島參加國際電影節,看到當地所産巨型相思木畫案足有三四米長、數千公斤重,價格不菲,遂毫不遲疑購入兩張巨型畫案,千辛萬苦運回台灣桃園的工作室,借助吊車搬入了屋內。

傅申工作室名爲“葫廬”。葫廬諧音葫蘆,即“糊塗”。傅申鍾愛葫蘆,收藏了很多,寓意爲難得糊塗。

黃公望晚年隱居富陽廟山塢。清朝光緒《富陽縣志》記載,他“終老富陽,年八十六”。2015年,傅申到廟山塢拜谒黃公望墓地,下山時大喊道:“以後我來陪你好不好?”

2021年12月,浙江杭州富陽區“公望兩岸圓緣園”啓動建設,傅申與陸蓉之正式決定定居富陽。

傅申的弟子趙碩說,黃公望號“大癡”,自诩“松雪齋中小學生”,如今傅老爺子也成爲“富春江畔小學生”了,這正是他心之所向往的。

2024年4月30日清晨,沿著當年傅申拜谒黃公望墓地的路線,夫人陸蓉之攜義子義女、學生一行送他歸葬富春山林。

他從此永遠與黃公望相伴爲鄰了。

(本文參考了《傅申書畫鑒定與藝術史十二講》《黃公望研究》)

發于2024.5.13總第1139期《中國新聞周刊》雜志

雜志標題:癡翁傅申

記者:宋春丹