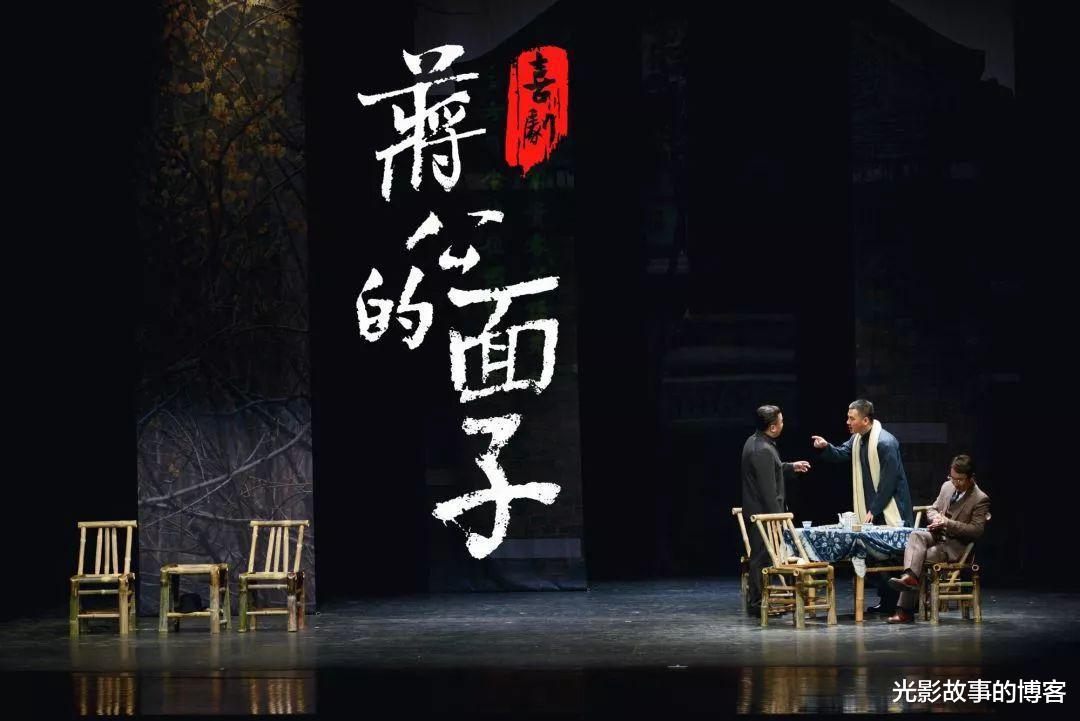

當今社會,隨著大學校慶活動的風生水起,爲慶祝南京大學誕辰110周年的話劇《蔣公的面子》也就應運而生了。它是以南京大學的一段曆史傳說爲依托,向我們講述了南京大學三個教授就是否給蔣介石面子去赴宴的這麽一個故事,折射出了對文人面子和人格自由的一種可貴的探索,同時也是對當代校慶的學術性和精神性的一種探索。

首先值得一提的是,話劇《蔣公的面子》的劇本是出自南京大學09級戲文專業的學生溫方伊之手,她充分發揮自己的創作才華,再結合對大量曆史典籍和文獻的查閱,這從一定程度來說就是對一種自由的積極探索和實踐,也是現代文人對于曆史這個“面子”的別樣嘗試。僅從這點來剖析,就與《蔣公的面子》中三個文人的面子問題有異曲同工之妙。

從對待曆史這個問題上,這個戲寫得比較真實。《蔣公的面子》中對于文人面子問題的探索無疑是本劇最大的亮點,雖然三個教授同在南京大學任教,但他們三個人身上與生俱來的那種關于對面子和人格自由的追求卻是南轅北轍的,他們都持有不同的政治傾向和思想狀態。

任時道是一個左翼傾向的知識分子,他對國民黨政府具有很強烈的批判性和抵觸性,但因爲他想要保住藏書而又不得不向蔣公妥協;夏小山教授是一個獨立做學問的人,對政治生活漠不關心,但因爲熱衷于美食,爲了一道火腿燒豆腐而考慮去赴宴,這無疑是戲中的一大亮點,也讓人從中窺探到文人的另一種“無語”的面子形態;而卞從周是一個比較官方化的教授,他擁護政府,希望能夠去赴宴,但迫于周圍人對他這個“蔣公太子公傅”的抨擊,他不得不想慫恿其它兩位同僚一起赴宴,劇作者把他這種中偏右的教授形象表露無遺。

作者描寫了這三位教授對蔣介石校長的不同態度,是否去赴宴,是否給蔣公這個面子做了形象而又生動的刻畫,讓觀衆感受到了那個時代文人關于面子取舍問題的一種無奈的心緒,也在這種複雜與無奈的情境中再次重溫了那種對人格自由的一種探索和追求的迫切。

但是,任何作品都會存在自身的瑕疵和蹩腳之處,這部作品也不例外。夏小山教授想去赴宴卻想讓蔣介石把請帖上的頭銜改成委員長或者院長,難道委員長或者院長就不是一種頭銜的表達麽?亦或是以頭銜的大小來決定是否去赴宴,他所想要的難道僅僅是想讓蔣公給他一個台階下嗎?這樣的編排和構思是否有些牽強?

在1943年這個帶著戰亂氣息的年代,蔣介石獨裁的政治主張是人盡皆知的,難道請當時國立中央大學的三個教授吃頓年夜飯也會有這樣的重重困難麽?這是否有些脫離了當時社會的實情和真實性。

卞從周既然是蔣公府上的“太子公傅”,他的這種擁護當時政府的行爲已經被大家所不齒,爲什麽還會在是否去赴宴上這件事上徘徊和猶豫不決呢?

這讓我們觀衆只是在三個教授是否去赴宴這一面子取舍問題上而不斷糾結,我們卻看不見在那個政治相對獨裁的年代的人格自由的希望之所在,這種人格自由有時往往也只能滲透在自己的生活中亦或是學術研究領域中,但如果和政治聯系在一起,未免讓人産生一些牽強附會之感,感覺到的只有曆史的沉重和抉擇時的壓抑。

這部關于校慶的經典之作《蔣公的面子》在話劇界中掀起了一場不小的軒然大波,也開創了曆史紀實性話劇的一個先河,關于戲中所折射出的關于對文人面子和人格自由的探索,我希望和本部話劇的票房效應那樣,具有滿意的開頭並且需要任道而重遠的實踐。