地球一直在吸收來自太陽的熱量,爲什麽地球的溫度沒有越來越高呢?其實原因很簡單,那就是地球在吸收太陽熱量的同時,也會向寒冷的宇宙空間中輻射熱量,因爲地球熱量的“收入”和“支出”在整體上保持著一個動態的平衡,所以地球的溫度就不會越來越高。

人們曾經以爲,太陽系中其他的行星的情況應該也與地球一樣,後來科學家卻發現了一個例外,它就是太陽系中木星。怎麽發現的呢?這就要提一下“卡西尼號”(Cassini)探測器了。

“卡西尼號”是一個用于探測土星及其衛星系統的探測器,該探測器于發射于1997年,並于2004年抵達土星。在前往土星的旅程中,它還順便“拜訪”了一下木星,在此期間,它利用其自身攜帶的“複合紅外光譜儀”(CIRS)、紅外映射光譜儀 (VIMS)和成像科學子系統 (ISS) ,測量出了木星熱量的“收支情況”。

引人注目的是,“卡西尼號”傳回的數據表明,木星從太陽吸收的熱量,明顯低于其自身向外輻射的熱量,也就是說,木星竟然在放熱。在接下來的時間裏,隨著木星探測數據的不斷累積,這種現象得到了確認,科學家根據探測數據估算出,在單位時間之內,木星向外輻射的熱量,大約是它從太陽吸收的熱量的1.67(±0.09)倍。

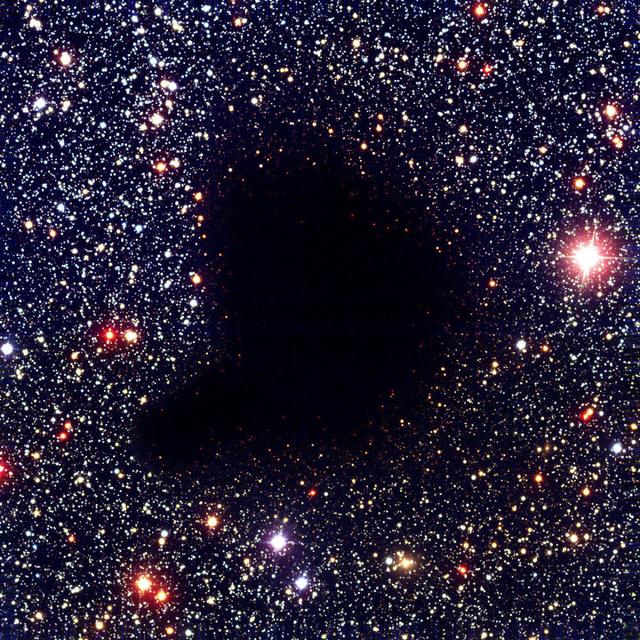

(↑“卡西尼號”拍攝的木星)

正如我們所知,木星是太陽系中最大的行星,並且它與太陽一樣,也是含有大量的氫,所以木星的放熱,就很容易讓我們聯想到它的內部是不是在發生核聚變了,而如果真是這樣的話,那它在未來就有可能會成爲一顆恒星。那實際情況是否真是如此呢?答案是否定的。

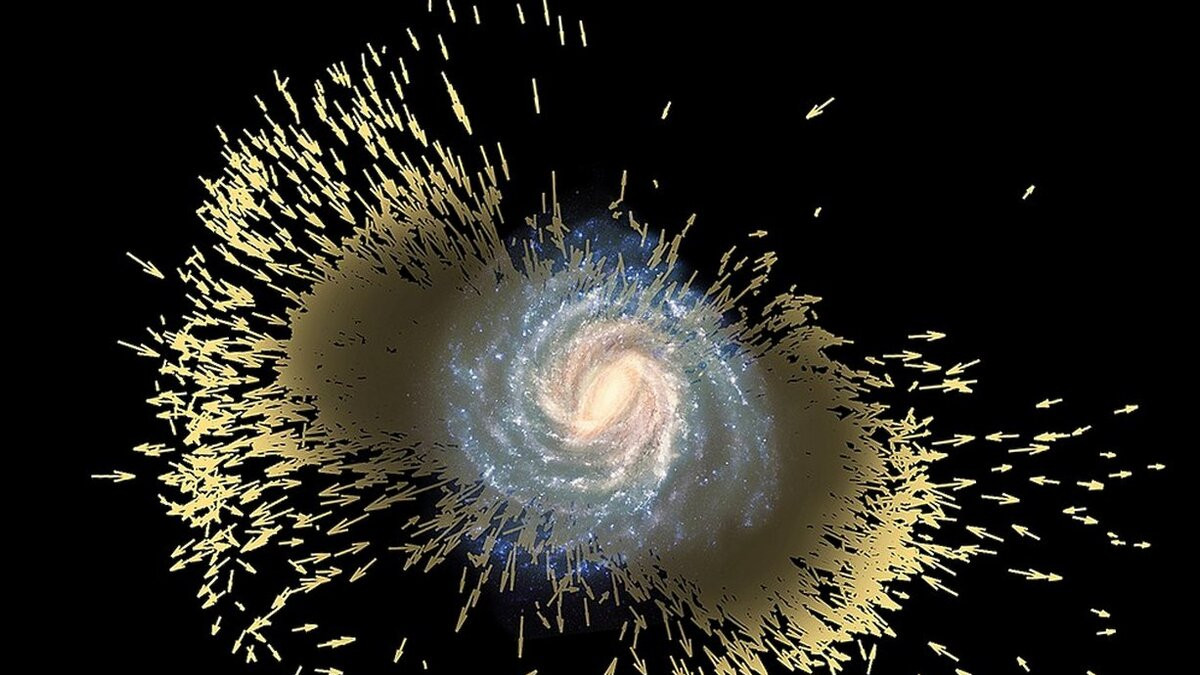

實際上,科學家已經確定,木星的放熱其實是因爲“開爾文-赫爾姆霍茲機制”(Kelvin–Helmholtz mechanism)在起作用,我們可以將其簡單地理解爲,這是一種描述流體在引力作用下收縮時産生熱量的機制。

對于像木星這樣的氣態巨行星來講,其絕大部分構成物質都是以流體的形式存在,在引力的作用下,它的體積就會有收縮的趨勢,體積收縮了,其內部的溫度就會提升,進而向外釋放出熱量,而釋放出了熱量,又會導致木星的體積進一步減小……

如此一來,木星的體積就會極爲緩慢地收縮,根據科學家的估算,平均每一年,木星的半徑就會縮小大約1毫米,它也因此源源不斷地向外釋放出熱量,進而造成了它從太陽吸收的熱量,明顯低于其自身向外輻射的熱量。

看到這裏可能有人會問了,土星也是氣態巨行星,那土星會不會也在放熱呢?答案是否定的,實際探測數據已經表明,土星並不存在這種情況。科學家認爲,這是因爲土星的質量遠遠沒有木星那麽大,所以它因爲“開爾文-赫爾姆霍茲機制”而産生的熱量就要少得多。

也就是說,木星的放熱,並不是因爲它內部在發生核聚變。那麽,有沒有一種可能:木星在未來會成爲一顆恒星呢?我們接著看。

需要知道的是,恒星之所以會發光發熱,是因爲其核心在持續地進行核聚變,而足夠高的溫度,則是啓動核聚變反應的必要條件。實際上,宇宙中的那些恒星內部的核聚變所需要的溫度,其實也是“開爾文-赫爾姆霍茲機制”在起作用,但它們的質量卻比木星要大得多。

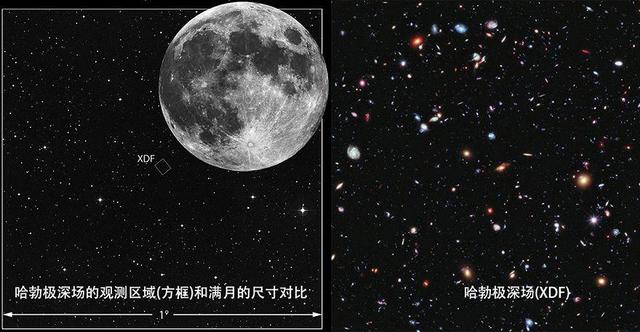

因爲天體的質量越大,引力收縮就越厲害,其內部的溫度也就越高,所以只有在一個天體的質量達到一定程度的時候,其核心的溫度才有可能啓動核聚變反應,具體是多少呢?從理論上來講,至少要達到太陽質量的8%才行。

根據科學家的測算,木星的質量約爲1.8982乘以10的27次方千克,太陽的質量約爲1.9891乘以10的30次方千克,簡單計算一下可知,木星的質量大約只有太陽質量的千分之1,遠遠達不到成爲恒星的“最低標准”,因此可以說,以木星的質量來看,無論它在未來如何收縮,都不可能成爲恒星。

看到這裏可能又有人會問了,大約50億年之後,太陽會演化成一顆紅巨星,在隨後的演化過程中,太陽的物質會大量地流失,到那個時候,木星有沒有機會吸收到足夠多的物質,進而成爲一顆恒星呢?

答案仍然是否定的。簡單來講,太陽演化到紅巨星階段時,造成其物質大量流失的原因,其實是太陽核心出現的一種短暫的熱失控核聚變,這種現象有一個大家都很熟悉的名字——“氦閃”。

“氦閃”釋放出的能量是爆發性的,這會驅使太陽外層的物質以極高的速度逃逸,其初始速度甚至可以高達每秒數千公裏。

而木星的逃逸速度卻只有每秒60公裏左右,這就意味著,以木星的引力,是無法捕獲到這種高速物質的,當然了,到了那時候,一些“正面擊中”木星的物質是有可能被木星吸收的,但這些物質實在太少了,根本就不足以讓木星的質量增長到成爲恒星的“最低標准”。