暗物質和暗能量對宇宙學理論的挑戰主要體現在以下幾個方面:

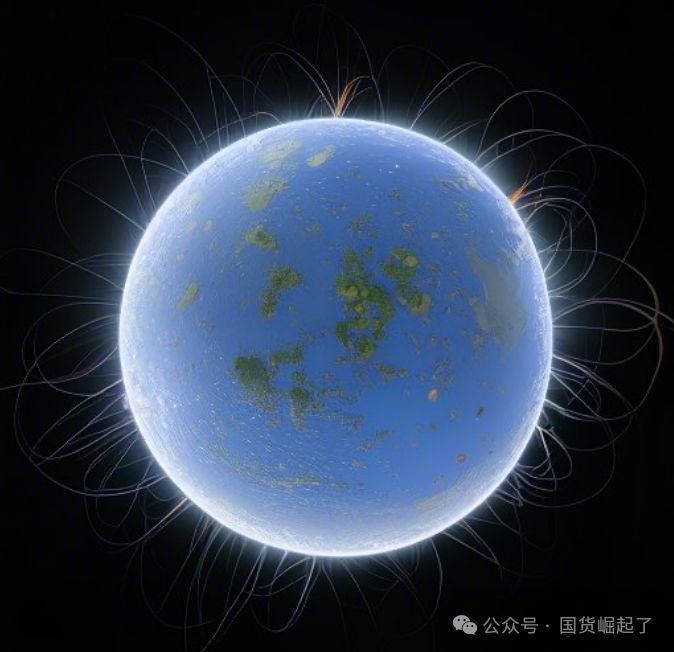

普遍性和重要性:暗物質和暗能量在宇宙中的普遍性和重要性,以及目前對它們的理解仍然有限,對宇宙學理論提出了重大挑戰。這些成分占據了宇宙總質量能量的大約95%,但它們不會吸收、反射或輻射光,使得人類無法直接使用現有的技術進行觀測。

宇宙結構形成:冷暗物質(CDM)模型在解釋宇宙結構形成方面的挑戰,表明暗物質的性質和分布是宇宙學理論需要進一步探索的重要領域。

宇宙加速膨脹:暗能量被認爲是驅動宇宙加速膨脹的一種能量,這一發現與傳統的宇宙學常數模型相挑戰,動搖了“宇宙學常數”作爲暗能量候選者的根基。新的eBse宇宙學模型通過引入暗能量的另一種解釋來挑戰這種範式。

理論模型的挑戰:一些研究提出了新的理論模型,如電子自能(eBse)模型,以解決暗能量問題,這進一步挑戰了傳統的宇宙學範式。此外,有研究提出宇宙中可能沒有暗物質,這對宇宙標准模型構成了挑戰。

暗物質與暗能量之間的相互作用:在標准宇宙學模型框架下,暗物質與暗能量是否存在非引力的相互作用,使其得以相互轉化是一個未解之謎。

宇宙組成的理論模型:關于宇宙組成的理論模型認爲,宇宙是由普通物質、暗物質和暗能量組成的,但最新的研究表明,宇宙可能不需要暗物質存在。

暗能量隨時間演變的可能性:新研究表明暗能量可能會隨時間演變,如果這是真的,這將顛覆宇宙學的傳統理解。

暗物質和暗能量是當前宇宙學研究中的兩大未解之謎,它們對宇宙的結構、演化以及未來的命運産生了深遠的影響。根據現有的證據和理論模型,我們可以從幾個方面探討它們對宇宙學理論的挑戰。

暗物質和暗能量的存在對標准宇宙學模型提出了挑戰。標准模型雖然在解釋宇宙的大尺度結構方面取得了巨大成功,但它假設了宇宙的主要成分是已知的基本粒子,而忽略了暗物質和暗能量這兩個重要的組成部分。暗物質是一種不發光也不吸收光線的物質,它通過引力作用影響可見物質的運動和宇宙的大尺度結構的形成。暗能量則是一種推動宇宙加速膨脹的神秘力量,其性質至今仍不爲人知。

暗物質和暗能量的性質和相互作用仍然是研究的熱點。例如,有研究提出暗物質和暗能量之間可能存在非引力相互作用,這種相互作用可能會影響宇宙的演化和結構形成。此外,暗物質的性質也在不斷被探索,如冷暗物質(CDM)模型在小尺度上遇到了一些挑戰,需要考慮恒星反饋等因素來解釋觀測數據。

第三,暗物質和暗能量的研究推動了新的理論模型的發展。爲了更好地理解這些神秘成分的本質,科學家們提出了多種理論模型,包括但不限于宇宙學常數、標量場(quintessence)、幻影(phantom)等。這些模型試圖從不同的角度解釋暗物質和暗能量的行爲,爲未來的觀測提供了新的方向。

總之,暗物質和暗能量對宇宙學理論提出了重大挑戰,同時也激發了廣泛的科學研究活動。未來的研究將繼續探索這些神秘成分的本質,以及它們對宇宙的過去、現在和未來的影響。

延伸閱讀

深度研究追問

------------------------------|相關事件|-------------------------------

事件名稱事件時間事件概述

暗能量與暗物質的相互作用研究。

2011年科學研究通過CMB、BAO和SNIa數據對暗能量與暗物質之間的非引力相互作用進行約束。

秘密不對稱暗物質模型的提出。

2018年科學創新提出一種新的暗物質模型,能夠解決廣泛的天體物理和宇宙學問題

暗能量探測計劃的發展。

不特定,涉及多個時間點科學研究利用不同方法探索暗能量,包括超新星、宇宙微波背景輻射等。

僞黃金石暗物質模型對抗宇宙射線和高能碰撞異常現象的解釋。

2019年科學解釋使用僞黃金石暗物質模型解釋了宇宙中心的伽馬射線和反質子過多的現象。

天文觀測對暗能量理論模型的限制研究。

2010年及之後未知基于當前天文觀測數據對暗能量模型進行限制,探討其對宇宙加速膨脹的影響。

------------------------------|相關組織|-------------------------------

組織名稱概述

Institute of Theoretical Astrophysics, University of Oslo。

教育/研究機構一個專注于理論天體物理學研究的機構,涉及暗物質和暗能量的研。究。

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)。

科研項目一個旨在探測宇宙微波背景輻射的衛星任務,爲宇宙加速膨脹提供了重要證據。

------------------------------|相關人物|-------------------------------

人物名稱概述

愛因斯坦 (Albert Einstein)。

科學家提出廣義相對論並將其應用于宇宙學問題的研究者,對現代宇宙學有重大影響。

哈勃 (Edwin Hubble)。

科學家通過天文觀測證明了宇宙膨脹的現象,爲宇宙學的發展做出了貢獻。

伽莫夫 (George Gamow)。

科學家提出了熱大爆炸宇宙學模型,爲理解宇宙的起源和演化提供了重要框架。

拉爾夫·阿爾菲 (Ralph Alpher)。

科學家參與提出熱大爆炸宇宙學模型的科學家之一。

羅伯特·赫爾曼 (Robert Hulseman)。

科學家參與提出熱大爆炸宇宙學模型的科學家之一。

阿諾·彭齊亞斯 (Arno Penzias) 和 羅伯特·威爾遜 (Robert Wilson)。

科學家發現了宇宙微波背景輻射的存在,證實了他們的預言,爲熱大爆炸宇宙學模型提供了支持。

彭羅斯 (構成)

科學家提出了宇宙監督假設,這是廣義相對論尚未解決的開放性問題之一。

Wald。

科學家提出了檢測宇宙監督假設的理想實驗方法,爲理解裸奇點問題提供了新的視角。

參考文獻

1. D. Spergel. “The dark side of cosmology: Dark matter and dark energy.” Science (2015). 1100 - 1102.

2. D. Weinberg, J. Bullock et al. “Cold dark matter: Controversies on small scales.” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2013). 12249 - 12255.

3. Bin Wang, E. Abdalla et al. “Dark matter and dark energy interactions: theoretical challenges, cosmological implications and observational signatures.” Reports on progress in physics. Physical Society (2016).

4. Timothy Clemson, K. Koyama et al. “Interacting dark energy: constraints and degeneracies.” (2011). 043007.

5. J. Ostriker and P. Steinhardt. “New Light on Dark Matter.” Science (2003). 1909 - 1913.

6. S. White. “Fundamentalist physics: why Dark Energy is bad for astronomy.” (2007). 883 - 897.

7. Christopher Dessert, C. Kilic et al. “Addressing astrophysical and cosmological problems with secretly asymmetric dark matter.” Physical Review D (2018).

8. T. Padmanabhan. “Dark energy: The cosmological challenge of the millennium.” (2004). 1057-1057.

9. J. Alcaniz. “Testing dark energy beyond the cosmological constant barrier.” (2003). 083521.

10. R. Irion. “Astronomers Push and Pull Over Dark Energy's Role in Cosmos.” Science (2006). 316 - 316.

11. M. Turner. “Dark Energy and the New Cosmology.” (2001).

12. Yu.L. Bolotin, V. A. Cherkaskiy et al. “New cosmographic constraints on the dark energy and dark matter coupling.” (2015). 1650056.

13. J. Annis, S. Bridle et al. “Constraining Dark Energy with the Dark Energy Survey: Theoretical Challenges.” (2005).

14. J. Cline and Takashi Toma. “Pseudo-Goldstone dark matter confronts cosmic ray and collider anomalies.” Physical Review D (2019).

15. 呂劍波. 天文觀測限制暗能量理論模型的研究[D].大連理工大學,2010.

16. 張敬飛. 暗能量宇宙學若幹問題的研究[D].大連理工大學,2009.

17. 徐立昕. 高維宇宙學模型與暗能量[D].大連理工大學,2006.

18. 張成武. 宇宙學觀測與暗能量模型[D].大連理工大學,2007.

19. P. Belli. “The Dark Universe and the detection of Dark Matter.” (2017).

20. 焦善慶,許弟余,龔自正.暗物質、暗能量對宇宙未來命運的影響[J].雲南大學學報(自然科學版),2006(04):316-318+332.

21. 張新民.粒子物理和宇宙學中的兩片烏雲——談暗物質和暗能量[J].物理,2011,40(01):8-12.

22. S. Nojiri, S. Odintsov et al. “Dark energy problem : from phantom theory to modified Gauss-Bonnet gravity.” (2005). 6627-6633.

23. 李淼.暗能量的理論問題[J].自然雜志,2005(01):15-20.

24. A. Brooks. “Re‐examining astrophysical constraints on the dark matter model.” (2014).

25. J. Annis, F. Castander et al. “Dark Energy Studies: Challenges to Computational Cosmology.” (2005).

26. 李霄棟. 暗能量問題的數值研究[D].中國科學技術大學,2012.

27. R. Battye and A. Moss. “Constraints on the solid dark universe model.” (2005). 001 - 001.

28. H. Davoudiasl and I. Lewis. “Dark matter from hidden forces.” (2013). 055026.

29. 馮磊. 暗物質和暗能量若幹問題的研究[D].南京大學,2012.

30. 宋宇. 弱的宇宙監督假設檢驗及一種暗能量和暗物質相互作用模型[D].西北大學,2018.

暗物質不是一種物質,他的成份比元素周期表還要豐富,而暗物質分子也比有機分子更複雜。物質也是暗物質的一少部分,屬于不穩定的暗物質,它會消失。