“我父親告訴我,人活在世上就兩件東西,第一,你有一條命;第二,你有一個包袱,就是你的背包。命是拿來拼的;背包是拿來幹什麽的?命拼完了就扔了。我這條命就是用來建博物館的,我的五百畝地、八百多萬件文物、一百多件國家一級文物,這就是我的背包。”

他負荷著這個碩大無朋的“背包”,爲其傾盡家財,並在立下的遺囑中強調,死後全部上交國家,以完成自己畢生的追求和夢想。

樊建川在成爲中國民間最大的博物館館長前,曾是一名登上胡潤富豪排行榜的房地産商人,在成都不僅擁有自己修建的商品房,還有辦公樓、商鋪、加油站……但爲了建造博物館,他將其全部賣掉。

再向上追溯,下海之前,當年34歲的樊建川是四川省最年輕的副市長,前途無量,在即將提拔爲市長之際,他卻毅然辭職,只爲供養自己的“收藏夢”——留存曆史,喚醒民衆。

● 樊建川

在他看來,“一個人要成長,記憶一定要健全;一個民族要成長,記憶也一定要健全,我就想做這樣的一個敲鍾人。”

與平庸作戰“回去要印一件新T恤,把‘大館奴’三個字印在後背上,以後在館裏就我一個人穿。”

對于“大館奴”這個靈感突發而誕生的稱謂,樊建川和來訪者談起時,頗爲興奮:“現在有‘房奴’‘車奴’‘孩奴’,人們爲了生活,無可非議,所以仍然是中性詞。可是‘館奴’不同,給博物館當奴隸啊,要是聯合國教科文組織什麽的頒給我這樣一個獎章,那真是最大的獎勵了。”

樊建川當初異想天開,想建博物館時,很多人都覺得他“瘋”了,盡管都知道他收集成癖,但“大家都說文物捐給國家就可以了嘛,沒有必要掏錢搞這事。”

詩人流沙河回憶:“我雖外行也明白,這是個無底洞,任你金山銀海,也填不滿。所以,不敢說半句鼓勵妖精的話。”

“妖精”是成都一代報人車輻先生生前對樊建川的“戲谑”之辭:“舊時蓉城,人怪異謂之妖,物怪異謂之精。妖精之稱,實有贊美之意。”

這個被稱作“妖精”的男人,是一條血性的漢子,他的一生都在與“平庸”作戰。

1975年,高中畢業的樊建川到宜賓縣日成公社當了一名知青,盡管是城裏來的年輕人,但他從不偷懶。因爲拼命幹活,他的手腳都結滿了老繭,甚至在田裏餓暈過兩次。

一年半後,樊建川從四川遠赴內蒙古當兵,在沙塵肆虐、氣候極端的邊塞駐守了一千個日夜:“當時勞動強度極其大,扛水泥,挖戰壕,修碉堡......我幹得吐血,寫信給我父親,我父親給我寄了雲南白藥,叫我去買瓶酒。吃一點雲南白藥,喝一點酒,把吐血就治好了。”

● 當兵時的樊建川,來源:樊建川微博

高考恢複後,樊建川備考軍校,當時全軍七八十人報考,卻只錄取一個。“每次選擇也會害怕,但是結果打了才知道,肯定要去拼,最後走過來也許還有一點運氣的成分。”

最終,樊建川一舉考上了西安政治學院,並在畢業後進入重慶三醫大教書。

但四平八穩的大學教師身份讓他似乎一眼就看到了自己的明天,于是,不安分的基因再一次“蠢蠢欲動”。

1987年,樊建川轉業到宜賓政策研究室做了一名幹事,因爲接連在國家級的刊物上發表了多篇高屋建瓴的調查報告,繼而成爲了參與地方文件起草的“筆杆子”。

之後,卓有建樹的樊建川再度獲得上級賞識,被調至大林業開發辦去做副主任,不久,因爲能力超群,官至宜賓常務副市長一職。

那年,他只有34歲。

● 做副市長時,樊建川給書記彙報工作

年輕有爲,未來一片光明。兩年後,樊建川卻在有望成爲市長的當口突然辭職了,這在當地成爲一條爆炸性的新聞,但在他看來再正常不過:

“公務員的工資太低了,不能支撐我的收藏夢想,萬一我把持不住,貪汙了怎麽辦?”

之前父親被關“牛棚”的時候,樊建川每天收集小報、傳單,他很想了解在這片他無比熱愛的土地上,到底發生了什麽不可思議的事情,自己鐵骨铮铮的父親爲什麽要被批鬥?也正是從那時起,他就有了收集報紙、書信的習慣,後來又因對抗戰前輩滿懷敬意,于是,他又開始收納各種跟抗戰相關的東西。

但那時,他還不富裕,一家人周末出去逛街,答應好給妻子買衣服,半路看到想要收藏的珍品,就和妻子軟磨硬泡:“先把錢借我,下次給你買。”

既不想成爲一個斂財無厭的貪官,又想繼續搞收藏,于是,在衆人的一片惋惜聲中,樊建川放棄了大好的仕途。

他先到成都的一家港資公司當了一段時間辦公室主任,一年後,他決定在銀行貸款,和幾個朋友合夥創辦了“建川房屋開發有限公司”。

爲了盡可能盈利,有些地産開發商偷工減料,樊建川卻放出狠話:“誰敢偷工減料,誰就走人!”

短短的幾年後,他把自己的企業做到了四川省行業前十名。

● 2005年左右,樊建川的資産就已經高達20億

2008年,在汶川大地震之中,很多建築牆倒屋塌,被夷爲廢墟,然而樊建川造的房子卻巋然屹立,被人們贊譽爲“房堅強”。

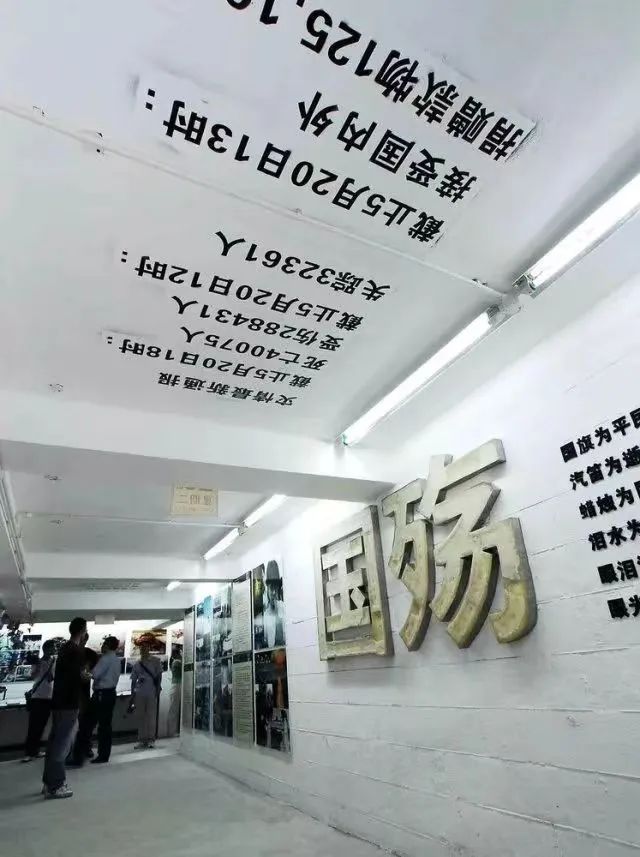

一個人的“抗戰”2001年,盧溝橋搞了一個抗戰文物展。

得知消息後,樊建川興致勃勃地帶上自己的藏品去湊熱鬧,沒想到國家文物局的專家看後頗爲震驚:

“14件可以鑒定爲國家一級文物,比盧溝橋博物館還多!”

這讓樊建川大喜過望:“如果只是單純做收藏,這些寶貝就只能蒙塵,只有建一個博物館,才能讓更多人看到它們,慘痛的曆史才會被更多人銘記。”

尤其每當目睹滿滿一屋子的文物時,樊建川就仿佛看見了那個戰火紛飛的年代:

無數的婦孺百姓被屠殺,十室九空;浴血疆場的勇士,馬革裹屍還;戰鬥機在城市上空呼嘯而過,被炮彈轟炸後的地方火光沖天,變成焦土一片……

“忘記曆史,就意味著背叛。”坐言起行的人從不喜歡拖泥帶水。于是從2003年起,樊建川轉型做博物館。

● 樊建川和他的藏品,來源:樊建川微博

“四川有兩千家房地産開發商,少我一個沒關系,收藏戰爭更有意義。中國十三億人,要有一部分人去承擔責任,去考慮一些更長遠的事情。其實我有點蠢,有種使命感,覺得這個事就該我幹。”

于是樊建川開始“南征北戰”,到全國各地去選址,但很多地方的負責人一聽樊建川要地用來修建博物館,紛紛質疑其動機:是不是打著建博物館的幌子,圈地騙錢?

因此,多次考察過後,樊建川均無功而返。

走在時代前列的人鮮少一呼百應者,他們往往要單槍匹馬,孤軍奮戰。

最終,四川大邑縣安仁鎮政府被樊建川的真誠所打動,將安仁的一片500畝的荒灘劃給了他。

安仁鎮名出自《論語·裏仁篇》,“仁者安仁,知者利仁”。孔聖人的核心思想“仁”“禮”“美”“善”恰好與博物館的修身養性、提高民族素養的宗旨一脈相承,堪稱機緣天成。

從博物館動土開始,樊建川就給自己制定了一個目標:

“2005年是抗戰勝利60周年,這是一個甲子,是個大事,必須在8·15時開館!

然而,待辦完前期手續,真正大規模開工時已是2004年11月,距離預期僅剩9個月。若想在如此短的時間內把博物館蓋好,並順利布展,無異于“天方夜譚”,放眼整個世界,也斷無此先例。

爲了趕工期,樊建川將每個館的工地都立上倒計時木牌,晚上經常就住在工地上,墊幾塊包裝用的紙板,只睡兩三個小時。

● 工人爲順利開館趕工

博物館光陳列一般都需要幾個月才能完成,樊建川感慨當時也是“無知者無畏”:“天天在建築工地上罵人,這邊裝電梯,那邊裝玻璃,頂還沒有封,就開始布展櫃,8月15日開館,三天前都覺得不行,就是這麽拼出來的!”

樊建川在他的自傳《大館奴》中有過這樣一句感慨:“這是我一生中最忙的九個月,創造了一個世界奇迹!”

● 建川博物館航拍,來源:建川博物館供圖

2005年8月15日,展現中國共産黨領導抗戰的“中流砥柱館”、反映國民黨抗戰的“正面戰場館”等5個場館以“預展”形式如期開放。後經當時的文化部、民政部等6部委專家組現場嚴格審查後正式開展。

在開館儀式上,當樊建川講話時,天空突降大雨,但蹊跷的是,他剛講完話,就不下了。

樊建川于是提筆在被雨水打濕的稿子上,寫下了4個大字:蒼天有眼!

蒼天有眼,才讓熱血忠骨,魂歸來兮。

● 不屈戰俘館的陳列是樊建川親手做的

在川軍抗戰館的文物展出中,一面“死”字旗格外醒目。當年奔赴抗日戰場的川軍有300萬之多,而“以死明志”的旗幟則是一位父親送給即將上戰場的兒子的:

“我不願你在我近前盡孝,只願你在民族份上盡忠,國難當頭,日寇猙獰,國家興亡,匹夫有責,本欲服役,奈過年齡,幸吾有子,自覺請纓,賜旗一面,時刻隨身,傷時拭血,死後裹身,勇往直前,勿忘本分。”

● “死”字旗,來源:建川博物館聚落微博

當時裝備最差的川軍鹑衣百結,提著隨時可能啞火的土造步槍和手榴彈,穿著草鞋,跨越大半個中國,去戰場殺敵。川軍將領劉湘病逝于第七戰區司令的崗位上前留下一句話:“日軍一日不退出中國,川軍一日不得返川!”

每當說起中華民族曆史上這場偉大的抗戰時,樊建川都很激動:“我當過兵,我的父親和嶽父都是軍人。父親一輩13人全部參加過抗日戰爭,12人陣亡,只有老父親1人幸存。這些人,值得用一生去紀念他們。”

在中國壯士群雕廣場,矗立著219位壯士的鐵鑄雕塑,他們代表著全民族抗日將士英雄的群體形象。

● 中國壯士群雕廣場,來源:建川博物館聚落微博

抗戰中陣亡的最高級別指揮官左權將軍,他的女兒左太北在父親犧牲時年僅兩歲。廣場揭幕的那一天,左太北看到了父親的雕像,頓時淚傾如雨,她驅前緊緊與之相擁:“爸爸,我抱您了!”

她對樊建川說:“平時看父親都是平面的照片,今天擁抱了立體的父親。”所以,那一刻,她感覺特別滿足和幸福。

“前事不忘,後事之師”抗戰的勝利,不僅是中國軍民同仇敵忾,付出巨大犧牲換來的,同時也少不了國際友人的大力支持。爲紀念美軍對抗戰的幫助,樊建川特意修建了“援華美軍館”(後更名爲“飛虎奇兵館”)。

“援華美軍館”開館後,曾在飛虎隊開轟炸機的格魯伯坐著輪椅趕來,這位84歲的老兵,看到隊友們在中國作戰時曾經使用的裝備,見到他們中的某個人在某一天,某一場地的“飛行記錄”,止不住像孩子一樣失聲痛哭:

“我還是第一次見到專門紀念美國志願航空隊的紀念館。我最好的青春在中國,我爲人類和平做出的最大貢獻,就是參加了反法西斯戰爭。”

格魯伯坐在輪椅上,給樊建川敬了一個標准的軍禮,他說:“我代表美軍士兵感謝您。”格魯伯還把珍藏了多年的私人抗戰物品全部捐給了建川博物館。

● 格魯伯和樊建川,來源:建川博物館聚落微博

在樊建川的心中,博物館貯存著國家記憶、民族記憶,以此作爲今天的“鏡鑒”。

在日本侵華罪行館,展出著的一件件文物令人氣憤填膺:曾活活燒死過普通百姓的汽油桶、褴褛殘破的血衣、彈孔尚存的軍綠色鋼盔、被捆綁,被淩虐,甚至被殺戮的一張張充滿驚恐和布滿淚痕的臉......

不讓曆史湮滅于時間, 樊建川說,一件物品,就是一個像素。一千萬件物品,就是一千萬個像素。文物多了,曆史的像素就多了,曆史的面貌就由模糊變得清晰。

爲了打撈這些承載沉甸甸曆史的藏品,他四處奔波,曆經千辛萬苦:爲了尋找飛虎隊一架墜毀的飛機,他曾多次爬上海拔4000米的汶川寶頂山,終于在震後將飛機兩具起落架殘骸運回來;高五米,直徑五米,重達數十噸的抗日碉堡,是他遠赴天津,將其切割成十幾塊,分裝在卡車上,從兩千裏之外運回的......除了在國內收集文物,樊建川更是趕往日本,發動線人,不惜成本,不管是什麽,樊建川見到就買:“僅購買、翻拍的照片,就超過30萬張,裝進集裝箱拉回來,我把市面上能見到的基本都買光了。”

在這些照片中,有一個正氣凜然的少年,特別引人注目。

這個孩子名叫季萬方,他肅立于那裏,兩腳立正呈45度,是非常標准的軍人姿勢。

當時正值長沙會戰,日軍攻占一個村莊後,發現頑強抵抗的,只是3個中國小孩,季萬方是其中年齡最小的。犧牲時年僅10歲。

● 季萬方,來源:樊建川微博

很多遺照是戰俘們一生之中唯一的存照,樊建川將其運回祖國。在戰俘館曲折的回廊裏,無數流亡異邦的忠魂得以安頓。樊建川說:他們雖然吃了敗仗,我們也不能遺忘他們,我們怎敢遺忘他們?

以色列駐華大使進館參觀後,爲樊建川寫下一段話:

“這是一個平凡的人,幹了一件偉大的事,他留住了一個民族的苦難。”

樊建川有自己收藏的三條准則:一是對記載曆史有意義的,二是特別容易被人遺忘的,三是標志性、反映社會變遷的。

三鹿奶粉事件曝光後,他第一時間跑到商店買了一箱奶粉。溫州動車相撞事故後,他又立即去現場收了一集裝箱的殘骸:“明天,今天就會成爲曆史,你選擇性地、系統地收集它、說明它,它就會煥發出意義。”

在建川博物館,不僅有抗戰的曆史,還有記錄“當下遺産”的博物館。

在汶川大地震博物館,濃縮了汶川地震的怆痛與記憶。博物館裏大大小小的擺鍾、座鍾、鬧鍾的指針都停在了14時28分,十幾年的時間內都沒有走動過。

● 地震博物館

在3000余平方米的展區,有一件新娘婚紗尤爲令人歎惋。地震前,一位攝影師帶著三對新人在拍攝婚紗照,他們的臉上都洋溢著幸福的笑容;災難猝發後,一對新人當場遇難。一個月後,樊建川帶領工作人員回到銀廠溝尋找新人的遺物。

最終,樊建川用木棒找到了一截染血的婚紗。這件婚紗連同新娘曾穿戴過的高跟鞋和花環一起,被安置在了展廳。展品的上方,寫有這對新人的愛情故事......

● 遇難新娘的婚紗,來源:樊建川微博

甚至,他還爲在地震中喪生的小女孩胡慧珊蓋了一座紀念館,“通過一個圓形的天窗,陽光灑入房頂下這片粉紅色的空間”——“粉紅色”是慧珊生前最喜歡的顔色。

後來,媽媽抱著新生的小女兒來看望慧珊,她將博物館收藏的慧珊的乳牙貼在臉頰上,久久不放......

● 胡慧珊紀念館

汶川地震館的前言是樊建川親自書寫的,其中有句話振聾發聩:

“我們也知道多難才能興邦,但前提是,汲取教訓,銘記災難。”

清代著名思想家龔自珍曾在《古史鈎沉論》裏說:“欲知大道,必先爲史。滅人之國,必先去其史。”作爲世界四大文明古國中唯一沒有“斷流”的國度,她的輝煌與悲壯,都值得銘記,因爲只有明從所來,才能知向何方。

在建川博物館聚落,每年有100多萬人次來到這裏,幾乎又都淚流滿面地離開。

鞠躬盡瘁 死而不已坊間戲言,如果你想讓一個富翁變成窮人,那就讓他建博物館吧。

爲了博物館,樊建川把曾經賺來的辛苦錢,十幾個億全都砸進去了。而他自己的生活,簡樸至極:他穿幾十塊錢的衣服,抽二十多塊錢的煙。無論是做節目,訪談,簽售,他都穿館內自制的宣傳T恤。

20年前,別人笑樊建川是“傻子”,拿巨額財富打水漂;也有人贊其是“堂·吉诃德式的理想主義者”,這個手執長矛和風車“搏鬥”,永遠前進的“騎士”,盡管被人譏諷爲不切實際的冒險者,但樊建川不否認在堂·吉诃德這個形象身上同時寄寓著正面意義:悲天憫人的情懷、一往無前的精神、“明知不可爲而爲之”的勇敢。在他看來,不瘋魔,怎成活?

● 來源:樊建川微博

爲了讓博物館正常運營,他賣字,“賣唱”,還“賣講”:在北大、浙大、川大都講過課,“有時候一堂課可以掙幾萬塊錢,也拿來運轉博物館。”

只要能讓博物館生存下去,他不惜自降身段,拼盡全力。他的骨子裏始終是一名軍人:“當兵的人第一不怕犧牲,第二敢于沖鋒,第三有擔當精神,第四崇尚榮譽”。

爲了掌管好這個偌大的建築群落,他“日夜不休,以自苦爲極”,甚至大年除夕的時候,也和保安一起去站崗。

● 每年除夕,樊建川都和保安在一起

每到最爲艱難的時候,樊建川總會去壯士廣場走走,並在抗戰將士的塑像前久久默立:英靈不朽,還在訴說著那段氣壯山河的曆史;浩氣長存,也在護佑著這片厚土蒼天。

他希望被熱血澆築的脊梁永遠傲然挺立,無論于自強不息的個體,還是一個多災多難的民族。

多年前,樊建川在成都將房地産事業做得紅紅火火時,身邊的朋友都勸他移民國外,還帶他一起去加拿大考察。“我真的去辦移民加拿大的手續了,最後又後悔了,還損失了幾千加幣的手續費。”

故土難離,他便將“根”深深地紮在了四川,矢志于“家國記憶”的重塑。迄今爲止,建川博物館已成爲目前國內民間資本投入最多、建設規模和展覽面積最大、收藏內容最豐富的民間博物館,自2005年創辦以來,已建了70余座專題博物館,樊建川還在籌備更多主題的展館。

● 建川博物館官網展館列舉

今年67歲的樊建川,在新館開幕儀式致辭中表達了自己的雄心壯志:在有生之年,“爲國家修建和捐獻100座博物館!”

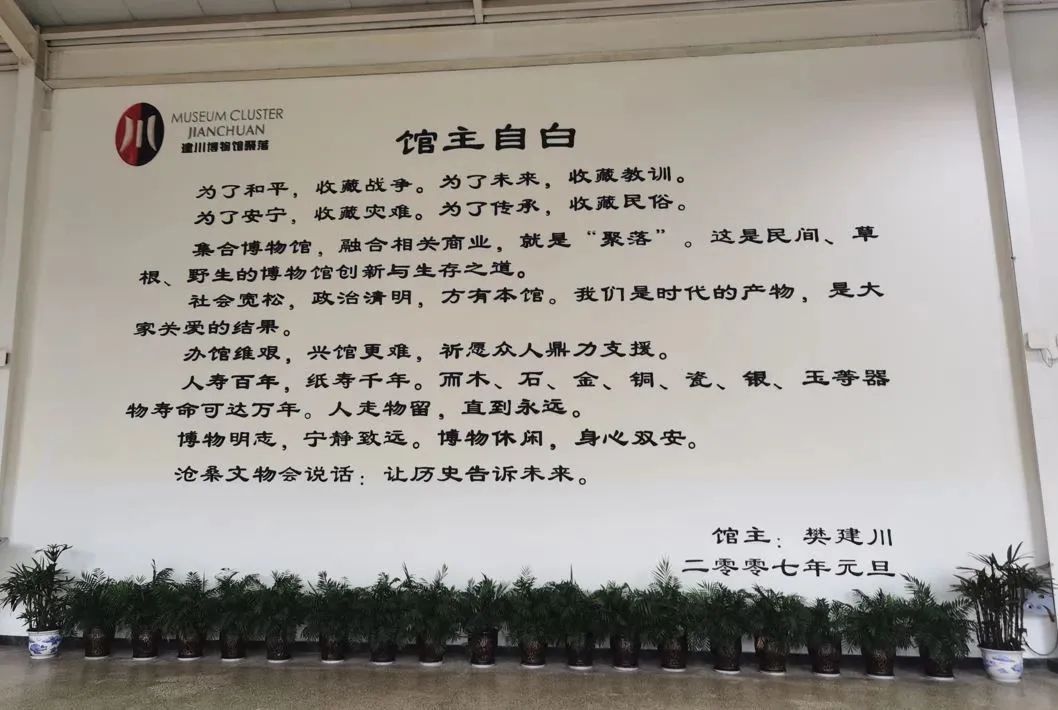

這樣的宏願也契合了他建館的宗旨:

“爲了和平,收藏戰爭;爲了未來,收藏教訓;爲了民族,收藏傳統。”

2007年底,樊建川在安仁鎮口述了遺贈,決定死後將博物館和所有文物,以及個人財産全部捐獻給政府。

妻子用了一周的時間,去理解並支持丈夫的苦心孤詣,並簽字同意了他的遺贈計劃,但是另一份遺囑卻堅決不肯簽字。

在這份遺囑裏,樊建川想把遺體捐贈給重慶三醫大,並希望用自己的皮繃一面軍鼓放在博物館裏:

“誰要敲一下,我就出現在對面很大的聲控電視牆上,給他唱一首歌,他必須爲我的博物館捐一千元錢。我死了後,繼續給博物館作點貢獻。”

2008年,美國布萊恩特大學授予樊建川榮譽博士學位。終身教授楊洪的推薦語如此寫道:

“我體會到一位有民族尊嚴的人,想爲自己國家,甚至世界文化史,留下真實記錄的豪邁。”

記者采訪時曾問他:“放棄政途、放棄巨額的財富,你後悔過嗎?”

他語調铿锵地回答:

“人壽百年,紙壽千年,而器物壽命可達萬年,人走物留,直到永遠。”

金庸先生曾說“俠之大者,爲國爲民。”作爲曆史的守護者,他架起的,是通向未來的橋梁;作爲一個時代的“敲鍾人”,他警醒的,是所有不該昏聩的靈魂。

山川巍峨,是謂中國。文/荠麥青青

這樣的人是中國的脊梁,也是中國的驕傲!