在新疆,內蒙古等地,生活著這樣一群金發碧眼的人:他們是血統上的俄羅斯人,會說俄語,可若是問起他們的國籍,他們就會用中文自豪地說:“我們是中國人!”

他們就是百年前來到中國的白俄羅斯難民,經過一個世紀的融合,他們早就成爲了中國的一份子。

那麽,當年他們爲何來到中國?又是如何在這裏定居生活的?

本文陳述所有內容皆有可靠信息,來源贅述在文章結尾。

《———【•中國俄羅斯族•】———》

1953年,俄羅斯族成爲中國的少數民族之一,他們原本是來自白俄羅斯,因爲某些原因成爲難民,來到我國定居。

當時的他們感念我們的收留之情,盡管才在中國生活了20多年,但是卻和當地人互幫互助,成爲一段佳話。

他們將俄羅斯帝國燦爛輝煌的文化傳統帶到了中國。白俄難民中不乏知識分子、藝術家和學者,他們在中國傳播了俄國文化思想,爲中國社會發展注入了新的活力。

白俄難民在中國各地留下了豐富的曆史文化遺産,成爲兩國友好交往的見證。哈爾濱、上海、天津等地,至今還保留著當年白俄村的痕迹。

不過,作爲難民,他們在中國的日子其實並不怎麽好過。

剛到中國,白俄難民過著遊離于主流社會的生活,語言不通、習俗迥異、經濟來源中斷,生活環境驟然發生天翻地覆的變化。舉目無親,身無長物,他們的生活異常艱難。

盡管始終背負著異鄉人的身份,但白俄難民並未就此止步。他們積極主動融入當地社會,學習中文,了解中國傳統文化,與當地人民和睦相處。

同時,他們憑借曾經所學的技能謀生。白俄難民中,有教師、商人、藝術家等,他們混迹于東北以及上海等地的大城市中,靠自己的雙手努力生存。

經過幾十年的努力,盡管他們在外表上看起來還是外國人,但是他們已經能夠說流利的中文了,甚至還會說方言,生活習慣上也漸漸和本地人無異。

俄羅斯一直把自己當做西方人,風俗習慣上也是更接近西方。

而且,他們來中國定居的時候,正是值北洋政府執政時期,國家四分五裂,並未穩定,那麽他們怎麽還會選擇來到中國呢?事情還要追溯到一戰。

《———【•來到中國的原因•】———》

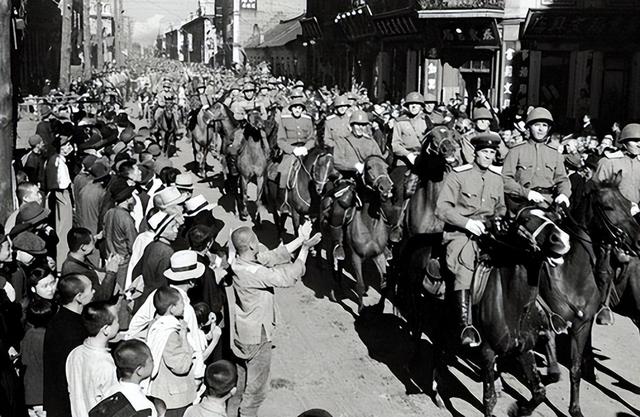

第一次世界大戰給俄國帶來了災難性的打擊,國力凋零、民不聊生,社會動蕩不安。在戰爭的硝煙中,布爾什維克黨趁虛而入,發動了轟動世界的十月革命。

沙皇政權被推翻,蘇維埃政權漸趨鞏固。但並非所有人都擁護這場革命,曾經執掌權力的貴族階層、資産階級和舊軍人被視爲"白俄"——反革命分子,在戰火紛飛中喪失了一切。

爲了活命,這些人別無選擇,只能含淚逃離家園,開啓了漂泊的人生。他們曾是權力的代言人,如今卻無家可歸,形同行屍走肉。

他們首選的避難之地就是歐洲,但是當一大部分白俄難民到達歐洲之後才發現,他們在這裏根本不受歡迎,維持生活很是不易。

而他們當中,有一部分來到了中國,本以爲很快就會被趕出去,但出乎意料的是,他們不僅沒有被趕出去,還受到了當地人的尊重,政府部門的幫助。

那個動蕩混亂的年代,對于這些白俄難民來說,中國成爲了他們的生存之地,于是有越來越多的白俄難民來到了中國。

我們接納他們的原因很簡單,其一,中俄兩國有著源遠流長的曆史淵源,而且中俄兩國同是共産主義;其二,兩國接壤,便于難民進入。

基于這些原因,約有20萬白俄難民選擇逃往中國,在這裏重新開始生活。面對這些可憐人,中國政府沒有把他們拒之門外,而是以開放包容的姿態接納了他們。

不過,他們並不是一帆風順的,在中國的這一百多年裏,俄羅斯族人經曆了很多曲折。

從最初僅僅是聚居于東北、上海一帶的"白俄村",到後來逐步擴散各地,他們都在努力尋找自己的出路。期間也經曆過國籍被剝奪、遭到歧視等困難。但他們用勤勞和堅韌征服了一切。

這些白俄難民最終在東北及上海等地安家落戶。他們在大城市裏建立了自己的社區,保留了俄國的生活習慣和文化傳統,與當地居民和諧相處。

他們感念我們的收留之情,對中國作出了貢獻。俄羅斯族人對中國文化傳播、經濟發展等方面作出了貢獻。

他們把俄羅斯文化帶到中國,爲中國增添異域風情;在東北地區從事貿易等,推動了當地發展;他們留下的建築等成爲兩國文化交流的見證。

《———【•我們是中國人!•】———》

一個世紀過去,白俄難民的後代們已經完全融入到中國社會的主流當中,過著祖先無法想象的幸福生活。然而,對于中國這片護佑他們的土地,他們心存無限的感激。

在他們心中,中國已不再是陌生的異國他鄉,而是自己的家園。這裏有豐富的曆史文化遺産,飽含著他們祖先的足迹;這裏有包容的社會環境,讓他們擁有平等的機會;這裏有溫暖的人情味,讓他們感受到家的溫馨。

因此,當被問及從何而來時,白俄後裔自豪地回答:"我是中國人!"雖然膚色與衆不同,但熱愛中華的赤子之心卻是分毫不減。

如今,俄羅斯族已成爲中國55個少數民族之一,人口雖然不多但卻極具活力。

在中俄友好的大背景下,相信俄羅斯族一定能更好地融入中華民族,同時在文化傳承方面發揮獨特作用,爲增進兩國人民的相互了解貢獻力量。

在他們的身上,我們看到了中西文化的交融。他們汲取了中俄兩國文化的精華,延續著雙方的優秀傳統,用行動诠釋著民族大團結的意義。

百年前,白俄難民之所以被迫逃往他鄉,是由于戰亂頻仍、政權更叠的動蕩時局。然而,正是這一段特殊的曆史經曆,推動了中俄文化的深層交流和相互借鑒。

從白俄村的建立,到後代完全融入中國社會,我們見證了一段前所未有的文明互鑒。在這個過程中,兩國人民都受益良多,雙方關系也得到了極大的發展。

縱觀百年曆史長河,我們期待著中俄兩國在新的時代背景下能夠實現更加深入的文化互鑒,讓多元文明在這片古老的土地上精彩綻放。

只有相互理解、相互包容,我們的社會才能呈現出絢麗多彩的文化景象。

那份由白俄難民後裔傾情呐喊的"我是中國人"的熱愛之情,正是兩國人民的心與心相通、血脈相親的最好诠釋。讓我們喚醒這份深埋于歲月長河的情懷,與世界分享中華文明的博大精深。

參考文獻:

中國新聞網-《中國俄羅斯族迎巴斯克節 傳承百年華俄後裔文化》

https://www.toutiao.com/article/7222603964704162316/?channel=&source=search_tab