作者|冷研作者團隊-吹雪

字數:9168,閱讀時間:約23分鍾

編者按:近代台灣的曆史上除了沈葆桢外,還有一位重要人物:早年平定太平天國時李鴻章麾下的淮軍名將劉銘傳。那麽劉銘傳在抗擊法國侵略者的戰役中表現如何?整個清法戰爭中清軍除了在越南打勝之外,是如何守住海防的?戰爭結果清廷到底是贏還是輸?劉銘傳又是如何在沈葆桢之後繼續爲台灣實現近代化的?本文就來說說這幾個問題。

第一次基隆之戰1884年6月23日(本文使用公曆),駐越南的法軍悍然對駐守當地的清軍發動攻擊,史稱“觀音橋事件”。

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:觀音橋舊照

此時的清軍駐軍以越南“宗主國”的身份被迫向法軍還擊,由此清法戰爭全面爆發。而觊觎台灣許久的法國也將台灣看做是“必取之地”,以用來充作和清廷談判的籌碼。消息傳回北京後的6月26日,清廷給49歲的劉銘傳下召:前直隸提督劉銘傳著賞給巡撫銜,督辦台灣事務,所有台灣鎮道以下各官均歸節制。欽此。

對于這個任命,在朝堂上與李鴻章素有“爭論”的左宗棠也表示了贊同。而同一日的法國當局也命令孤拔任遠東海軍司令,前往清朝沿海從海路發動侵略戰爭。

對于此時的劉銘傳來說,台灣的防務已經刻不容緩,領命之前慈禧親自召見了劉銘傳。趁此機會劉銘傳獻上了《遵籌整頓海防講求武備折》。慈禧當即發布上谕:“饬令南洋大臣曾國荃及龔照瑗籌撥前門炮10尊、後門炮20尊以及銀款40萬兩作爲劉銘傳赴台經費;著閩浙總督何璟、福建巡撫張兆棟立刻撥解軍饷銀14萬兩,供台灣前敵添購槍炮,修築炮台。”

▲電視劇《台灣首任巡撫劉銘傳》斯琴高娃飾演的慈禧劇照

7月6日,劉銘傳來到天津見了“老首長”李鴻章之後便帶著當年的老部下:炮兵長4人、什長、哨長130人立刻動身,並在7月12日到達了上海。

▲電視劇《台灣一八九五》李雪健飾演的李鴻章劇照

但是早于劉銘傳抵達前的7月1日,法國談判代表巴德諾已經在上海向清廷任命的兩江總督曾國荃發去了最後通牒:要求清廷撤走越南的所有駐軍,另賠款2億5千萬法郎(折合白銀3800萬兩)。而爲了給巴德諾“壯聲勢”,孤拔也率領法國海軍艦隊于7月5日到達了上海。但在實際上,僅在1884年的上半年裏,法國軍艦就曾先後8次闖入闵台海域進行諸如軍事演習、士兵攜帶武器上岸、對煤炭強買強賣等軍事挑釁行爲。

因此不僅巴德諾在與曾國荃談判時囂張跋扈,孤拔居然還定下了在海上截殺劉銘傳的卑鄙手段。但劉銘傳還是趁著法國“國慶”搞宴會的7月14日晚,悄然渡海來到了台灣。(另一說法是乘坐英國船只)

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:開戰前基隆港舊照

而此時的談判也陷入了僵局,當法國總理要求可以將賠款降到5千萬法郎的時候,清廷給出的最後底線居然是50萬白銀。到了7月31日,法國的最後通牒時間已過。8月3日,法國海軍便開始行動。孤拔命令副司令官利世比前往基隆。

而在7月16日已經到達的台灣的劉銘傳對台灣的海防工事深感震驚。雖然1874年開始沈葆桢就已經在台灣興修各項海防工事,可規模並不足以抵抗法國海軍。尤其是三面環山、一面臨海的重要港口基隆的炮台和火炮數量嚴重不足,而且只能朝向一面。其次是駐防軍只有區區40個營,約2萬余人。並且由于原台灣兵備道劉璈(出身于左宗棠的湘軍,因此在諸多立場上與淮軍諸部有“隔閡”)對形勢的誤判將31個營布置在了台南,這導致了台北只有9個營的兵力防守。最後也是最糟糕的:此時的台灣居然連一艘戰船都沒有。

▲筆者親攝于合肥的安徽名人館:劉銘傳半身雕像

對此,劉銘傳只得將台南的兵力北調入台北,並加固了台北的基隆(原名雞籠、1875年改爲基隆,意爲基地昌隆)、滬尾兩處防禦工事。

並且對台灣整個防禦體系進行了重新劃分,依次爲水路的澎湖,由水師副將周善初鎮守。曾文溪以南爲南路由台灣道台劉璈鎮守。曾文溪以北至大甲溪爲中路,由台灣鎮總兵萬國本鎮守。大甲溪以北爲北路,由劉銘傳親率曹志忠、孫開華等湘淮兩軍精銳鎮守。當地民團則爲各處增援。

▲澎湖、北路、中路、南路防區示意圖(原圖爲《中國曆史地圖集》)

到了8月5日晨,三艘法國軍艦:拉加利桑尼亞號旗艦、維拉號巡洋艦、魯汀號炮艦組成的艦隊就已經到達了基隆海域,隨即便針對清軍炮台只能朝向一面無法轉動的弱點,由魯汀號炮艦繞道另一側向駐防的清軍炮台開始了炮擊。雖然此時的清軍擁有5門克虜伯火炮,而且命中率還很高。但在炮位的數量、火力代差面前,基隆的炮台沒多久就被完全摧毀。然後法軍的海軍陸戰隊500人便在拉加利桑尼亞號副艦長馬丁的率領下在基隆登陸。

▲筆者親攝于合肥劉銘傳紀念館:清軍繳獲的法軍軍服與佩刀

而早有准備的劉銘傳很快就命人將基隆港“堅壁清野”:淹沒當地煤礦、燒毀包括煤礦在內的物資,並在基隆南面的山區連夜修築防禦工事。(關于劉銘傳棄守基隆一直被當時認爲是其“汙點”。但在實際上當時的清軍並不具備在海上與法艦開戰的可能,如此便只有在陸戰中放手一搏)

當天夜裏,天降暴雨,第二天晨清軍的反擊開始了。此時深入基隆南面山區後的法軍在經曆了一夜暴雨後已經疲憊不堪,再加上山區中又失去了法艦的火力支援後根本抵擋不住占有兵力優勢的曹志忠(原湘軍中的悍將)所部清軍。雙方戰至黃昏法軍只得從海上撤退。此戰中,法軍傷亡百余人,被俘一人。另外清軍還繳獲了步槍、帳篷、軍旗等戰利品。

消息傳回北京,慈禧甚至還賜下內幣白銀3000兩做嘉獎。而法軍這邊則偷襲馬尾船廠(關于馬尾造船廠可參考《甲午戰爭的前奏:美國支持日本侵占台灣,沈葆桢如何驅日保台?》)至此雙方才正式宣戰。而法國此後也繼續向遠東增兵並且派遣了由22艘軍艦組成的龐大艦隊重新向中國沿海開來。

從法國將如此數量龐大的軍艦調來遠東來看,此時因缺少饷銀連炮手都湊不齊,再加上海戰意識也存在代差,因此船政水師被殲滅其實也並不意外。但在海岸防禦工事的掩護下至少不會讓法艦對中國近代海軍工業造成毀滅性的打擊,而這也爲日後甲午之戰的慘敗埋下了伏筆。另外法軍這種不宣而戰的行爲其實也和日本人沒什麽區別。

▲紀錄片《過台灣》劇照:馬江諸戰士埋骨處

第二次基隆、滬尾之戰到了10月1日,得到增兵後的孤拔兵分兩路:一路由利世比率領原艦隊進攻基隆西面的滬尾,另一路則由孤拔親自率領新艦隊並組織了一支2250人的海軍陸戰隊准備再次向基隆發起攻擊。而此時的劉銘傳在第一次基隆之戰取得勝利後,已經在南面的山區裏建立起了穩固的防線,因此雖然法軍的兵力比之前多了幾倍,可依然未能攻破清軍的防線。進入夜間後,登陸的法軍只得再次退回海上。

僅管當天法軍未能取得理想戰果,但滬尾的告急文書已經送到了劉銘傳的面前。而滬尾此地又可以沿著當地的淡水河直入台北府城,一旦失守,那麽台北府城中堆積的大量軍械物資與糧草將會落入敵手,因此法軍如果占領台北府城就等于在台灣建立了一個橋頭堡,到時候整個台灣都會暴露在法軍的攻擊面前,如此清軍就會全盤被動。

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:滬尾、基隆、台北位置示意圖

因此劉銘傳只得決定只留曹志忠的300人“忠字營”和當地民團中林家的“棟子營”防守基隆山區,其余軍隊全部調至滬尾。實際上劉銘傳這一走激起了民變。甚至還被當地民衆扣留後只得在艋舺的龍山寺裏過夜,而且當消息傳到北京後,滿朝嘩然。(其中左宗棠率先對劉銘傳棄土失地的舉動發起了彈劾,隨即演變成了淮湘兩派的“黨爭”,但最終劉銘傳還是被“加恩寬免”)

▲紀錄片《過台灣》劇照:艋舺龍山寺

但在當時的情形下劉銘傳還是堅持己見依然繼續率軍趕往滬尾。

10月2日滬尾之戰開打。一路趕至滬尾的劉銘傳先是堵塞了淡水河。然後在海邊的叢林中部署了伏兵。

▲《台灣一八九五》劇照:曹志忠與劉銘傳爭執基隆守留

▲《台灣一八九五》劇照:曹志忠與劉銘傳爭執基隆守留

10月8日法軍的海軍陸戰隊600人在法艦炮火的掩護下在海灘登陸後,筆直地鑽進了劉銘傳的伏擊圈。而後續法軍見到前頭部隊遭遇伏兵後也立刻投入了戰鬥,但在劉銘傳後續軍隊以及當地民團陸續支援下,法軍登陸部隊逐漸不支,最後在戰死了一個登陸連的連長後開始後撤,隨後的法軍在清軍反攻下只得再次無奈地退往海上。

▲紀錄片《過台灣》劇照:滬尾保衛戰故地

而另一面的孤拔雖然在10月4日占領了基隆港,但這裏什麽都沒有,法軍便無法利用此地作爲後勤補給地。這對于孤拔來說有點得不償失,因爲要防守此地還需要消耗更多的有限兵力。所以此後的孤拔只得利用海軍優勢一邊企圖封鎖台灣。一邊與台灣守軍展開了拉鋸戰。

▲電視劇《台灣首任巡撫劉銘傳》Shanin飾演的孤拔劇照

“封閉”中的台灣與法軍的拉鋸雖然法國的海軍優勢使得清廷升任劉銘傳爲福建巡撫的聖旨只得靠民船“偷渡”送去台灣。但闵台海域附近的漁民不僅對周邊海域潮汐水文條件,各島嶼、口岸爛熟于胸,再加上闵台漫長的海岸線並非區區孤拔的遠東艦隊想封就能封。所以在此後的一段時間裏漁民們還是把淮軍3000人、各口徑炮60門、各類步槍9000支、饷銀10萬兩陸續送到了台灣。

再加上法軍的侵略行徑傳至香港後,當地的工人拒絕爲法軍提供任何幫助,以至于受損的軍艦無法維修,軍需物資在香港無人裝卸。因此“封閉”中的台灣在實際上不僅可以得到清廷的糧饷與補給,而且劉銘傳還得到了台灣知識分子的支持,比如說丘逢甲等讀書人。另外劉銘傳還在當地百姓的支援下操練起了更多的民團。尤其是當地山區的很多少數民族更是被訓練成了精于山地戰的“特種部隊”打起了遊擊戰。

▲《台灣一八九五》劇照:丘逢甲

其中最典型的就是台灣林氏家族中林朝棟的“棟字營”。這些民團不僅抵擋住了法國從非洲調來的軍團對獅球嶺的圍攻,甚至在日後甲午戰爭中的抗日起了很大的作用。

而法軍在滬尾等地被擊退後,震驚了法國朝野。爲此孤拔從越南搬來大批援軍自1884年11月7日開始,不斷攻擊基隆附近的山區,于是雙方展開了長期拉鋸:

11月7日,法軍攻擊了暖東山區(今基隆市南部暖暖區)。遭到了台灣武舉人周玉謙等人的激烈抵抗,被斃十幾人。

11月11日法軍從東海岸山脈的月眉山迂回攻擊曹志忠守軍。在當地林氏家族支援下,將法軍擊潰。

12月12日法軍從新竹東面的鳥嘴山發動突擊。守軍發現後,與法軍展開了白刃戰,後續法軍在炮火支援下清軍遭到慘重傷亡,劉銘傳親自帶兵支援後,清軍發起了反擊,得勝後奪得法軍一面軍旗。

1885年1月10日,法軍從向獅球嶺與林朝棟所部的“棟字營”發起攻擊,劉銘傳得知後令曹志忠率兵火速馳援,雙方均出現慘烈傷亡。

3月1日,左宗棠令湘軍王詩正增援台灣想要收複基隆。3月4日,王詩正說服曹志忠率部撲向基隆。法軍見到曹志忠原先堅守的月眉山空虛後,立刻向月眉山發起攻擊,曹志忠只得率部返回堅守。戰至3月5日晨,法軍增兵繼續仗著在火炮優勢猛攻月眉山。當天月眉山失守。劉銘傳得知後只得在山區重新布置防線。

3月16日,法軍繼續向基隆南部山區滲透,劉銘傳親率聶士成等部在山區中數次擊退法軍的進攻。

到了此時,法軍能用于在山區作戰的部隊基本消耗殆盡,劉銘傳在基隆南部的基隆河又重新布置起了防線使得法軍再也無力突破清軍的一道道防線。

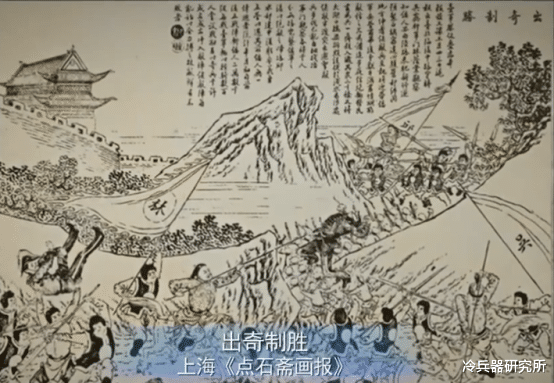

▲紀錄片《過台灣》劇照:上海《點石齋畫報》中的“棟字營”

當這樣的山區拉鋸戰曠日持久的進行時,台灣就更需要海上的支援。因此到了1884年10月26日左宗棠上奏,南北洋水師各出艦船承擔援救台灣的人物。11月20日晚,北洋水師的林泰曾、鄧世昌率領“超勇”、“ 揚威”二艦進入上海。在與南洋水師的“南琛”、“南瑞”、“開濟”、“澄慶”、“馭遠”五艦會合准備台灣海域。

其中“南琛”、“南瑞”爲德國建造,1884年下水的新式戰艦,裝備4.7寸、8.2寸阿姆斯特朗炮各4門,37毫米哈乞開斯機關炮2門、“開濟”則爲南洋水師最大軍艦,裝備210毫米克虜伯炮2門、150毫米克虜伯炮6門,37毫米哈乞開斯機關炮4門。

但就在這時,日本在朝鮮挑起了“甲申政變”,這下子也讓清廷突然猶豫了起來。因爲李鴻章上奏將調往台灣的艦隊派往朝鮮。

▲筆者在李鴻章故居考證史料

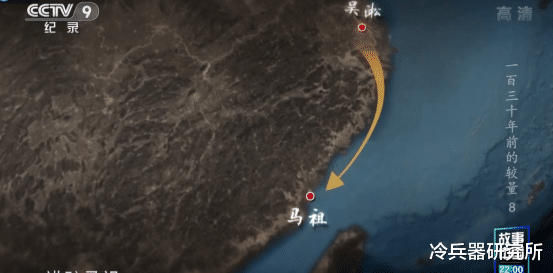

對此,清廷經過廷議後將北洋水師兩艘艦船調往了朝鮮,南洋艦隊的艦船則繼續前往援救台灣。而孤拔在經過駐香港的法軍情報機構得知此消息後便在2月7日開始海上搜索准備截擊。但直至2月10日下午孤拔行進到舟山近海卻還是未找到援台艦隊的蹤影。

▲央視紀錄片《一百三十年前的較量》劇照:清軍援台路線與孤拔截擊路線

▲央視紀錄片《一百三十年前的較量》劇照:清軍援台路線與孤拔截擊路線

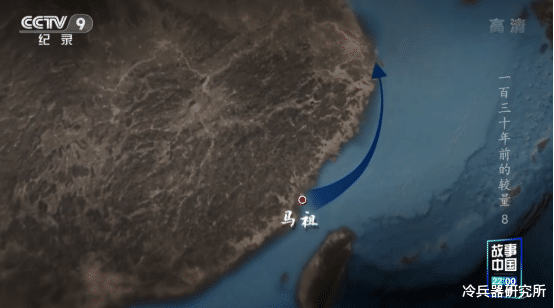

對此情形孤拔開始對自己判斷産生了懷疑。但就在第二天上海方面傳來了情報:援台艦隊就藏在三門灣的石浦港。因此在2月13日,法軍的艦隊就朝著三門灣行進,而清軍的援台艦隊也正好在這天出海。

▲央視紀錄片《一百三十年前的較量》劇照:三門灣位置示意圖

考慮到雙方海軍實力的對比,援台艦隊明顯打不過。好在當天晨間起霧,因此清軍水師雖然遭遇了法艦,但“開濟”、“南琛”、“南瑞”還是順利退入鎮海。而“澄慶”、“馭遠”則退入了出發地的石浦港。

2月15日追擊“澄慶”、“馭遠”而來的法艦發動夜襲,擊沉了“馭遠”號,見此“澄慶”也發生了混亂,然後水師官兵居然引水將“澄慶”號自沉。

到了2月27日,法軍開始攻打鎮海。于是鎮海保衛戰開始了。

鎮海保衛戰鎮海此處位于甯波甬江口,附近的招寶山是其制高點。山上還有明代戚繼光修建的軍事要塞:威遠城。

▲筆者在招寶山威遠城實地考察

在此之前,清廷還啓用了薛福成爲甯紹台道加強海防。(薛福成此人先是曾國藩的門生、後是李鴻章重要幕僚的,因此是清廷中爲數不多的同時具有湘、淮兩個背景的人物)

▲電影《鎮海保衛戰》劇照:呂良偉飾演的薛福成

薛福成到任之後和鎮海守備吳傑一起,將甬江口和招寶山的多處炮台再次修葺平整,使其難以攀登。並招募當地漁民駕駛舢板在鎮海外海布置48顆電發水雷。然後收買了當地的外籍船員不讓其爲法軍刺探情報,而在被收買的外國人中居然還包括英國人,然後薛福成派給他們的任務是協防鎮海出海口對面海域的舟山定海,根據另外浙江提督歐陽利見還在招寶山加構了月城,以指揮炮台打擊海上目標。

▲筆者親攝的月城遺址(此處抗戰時被毀壞很大部分)

2月27日,孤拔的艦隊駛入鎮海外海。3月1日上午,孤拔乘坐法軍小船“尼埃利”號企圖潛入鎮海偵查,被吳傑在招寶山炮台擊退。當天下午鎮海保衛戰正式開打:法軍在開戰初便向招寶山炮台發起攻擊,但鎮海此處的清軍防守嚴密,再加上港內的 “開濟”、“南琛”、“南瑞”的南洋三艦也向法艦發起了反擊,“尼埃利”號前桅被打斷後只得退出戰鬥。

其余法艦因爲鎮海口水位低,只能行駛到1800米的距離,這樣法艦的火力就遭到了炮台的壓制,因此也只得駛離鎮海海域。

▲電影《鎮海保衛戰》劇照:鎮海守備吳傑

清軍得勝後,繼續嚴加防範。此時另2艘增援而來的南洋水師中的“元凱”、“超武”兩艘軍艦也在同一天趕到。

3月3日上午,薛福成命令南洋艦船退守港內以引誘法艦,法艦沒了海面攔阻便開始集中火力攻擊招寶山和鎮海口沿岸零散的炮台。而此時浙江提督歐陽利見已經提前學起了孔明的“草船借箭”:在炮台內只布置旗幟。法艦便對這些炮台實施遠程打擊直至彈藥耗盡。

▲電影《鎮海保衛戰》劇照:法艦轟炸假炮台

而此後的法軍便無力再進攻鎮海這座海防要塞,直到6月11日都只能每日繼續在海上無所事事,直至清法停戰,而清軍也取得了繼台灣之後的曆時103天的鎮海保衛戰的勝利。(但這也是清朝水師參戰的最後一場勝利了)

▲筆者在電影《鎮海保衛戰》實景地:鎮海戰役勝利紀念碑

清法議和而當孤拔物資耗盡以後,只得去澎湖列島搶掠:

1885年3月29日法艦隊駛入澎湖灣,短時間內就摧毀了清軍沿岸的炮台。30日上午法軍開始登陸作戰,清軍的兩道防線根本不堪一擊,當天就陣地全失。整個戰役法軍的傷亡基本可以忽略不計。而守島清軍從一開始就知道不會有援軍。戰鬥結束之後整個清法戰爭中雙方大規模的軍事行動也告一段落。

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:孤拔舊照

因爲雙方都已經無力作戰。尤其是對于發動遠征的法國龐大遠東艦隊來說,雖然澎湖的確是個優良的港口,但當地人基本都靠漁業爲生,所有這裏壓根就沒有什麽工農業資源,因此搶掠的物資也只能是杯水車薪。反而法國軍艦上的士兵接連出現患上台灣當地獨有的水土病病死的狀況。這其中就包括了6月11日病死的孤拔本人。雖然還有個說法是在海戰中因旗艦桅杆被炸斷被砸中後因傷重而死,但不管是戰還是病,作爲侵略者是一定會被劉銘傳和台灣以及大陸的清朝軍民所耗死的。

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:澎湖的孤拔衣冠冢

也就在孤拔攻打澎湖的差不多時間段裏清軍老將馮子材取得了鎮南關大捷,這場清法戰爭也終于快要結束。當年6月9日李鴻章與巴德諾簽署《中法會訂越南條約》。條約裏不利的消息則有著一大堆。唯一的利好是法軍解除了對台灣的封鎖。但在實際上此時的法軍也根本無力繼續封鎖。

▲紀錄片《過台灣》劇照:上海《點石齋畫報》中法議和場景

但如果就這麽認爲清廷“不敗而敗”未免有些片面。因爲最少還有以下3個方面面也是不得不考慮的問題:

1.從國內的角度來說,法軍艦隊切斷了這條古代中國經濟的“大動脈”:漕運,雖然只是部分,但也足夠讓北京城“傷筋動骨”。再加上軍費開支已經使得清廷只能以海關做抵押問彙豐銀行借款7次,金額已達1200萬兩白銀。2.國際則更糟糕:此時日本已經出兵朝鮮使得清廷害怕出現南北夾擊的局面。3.從結果上來說,清朝在此次戰爭中並未賠款,更未失地。就連被孤拔攻占的澎湖列島,最後都被交還給了清廷。

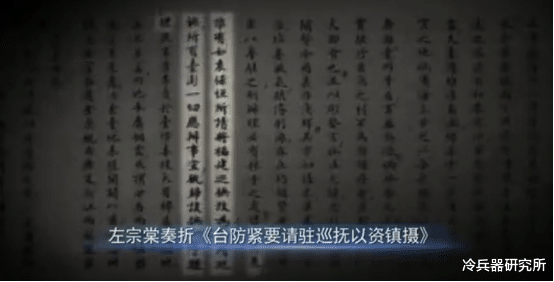

劉銘傳任台灣首任巡撫後對台灣的各項建設1885年6月20日劉銘傳接收基隆,21日收回了澎湖。此後台灣的海防成了清廷必須要考慮的事情。這其中首當其沖的便是台灣必須駐任巡撫。這也是左宗棠的臨終前上了最後一道奏折。當年10月劉銘傳被任命爲台灣首任巡撫。

▲紀錄片《過台灣》劇照:左宗棠上奏台灣駐任巡撫的奏折

此後的劉銘傳便開始了台灣的近代化建設。

首先是軍事上的改制:重新編練38個營,並且全部換上火槍、火炮。爲了補充兵力不足甚至還從老家合肥招募鄉勇。

▲筆者在合肥劉銘傳故居

在海防針對的假想國中,劉銘傳很敏銳的感知到了清朝最大的威脅:日本。因爲1874年沈葆桢在台灣的驅日保台相信已經給此時的劉銘傳留下了很深的印象,再加上此時的日本已經拿下了琉球,那麽下個目標就非常明顯:台灣。(而在事實上,在法軍進攻台灣的軍艦上有著一個日本人:東鄉平八郎)

因此在沈葆桢修建的大量海防工事的基礎上,劉銘傳更加固了台北的海防。隨後在基隆、滬尾、澎湖等地重新修築了10座炮台,裝備的也是當時最先進的阿姆斯壯後膛炮、克虜伯炮。並在周邊海域布置了水雷從而形成了水路聯動的防線。

另外還設立了軍械所、鐵路等近代工業生産基地。其中就包括了中國第一條鐵路隧道:全長573.8米的獅球嶺隧道。(位于現台灣基隆市,也是現在的中國境內爲數不多的清代鐵路隧道)到了1893年12月,台灣鐵路總長已經達到了106.7公裏。

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:劉銘傳鐵路遺址

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:劉銘傳鐵路遺址

但巨大的軍備支出也給戰後的台灣帶來了財政的困難。因此清廷下旨福建省每年支援台灣44萬白銀,爲期5年。同時劉銘傳也在台北、台南設立清賦局以重新丈量土地。3年之後台灣原來登記在冊的44萬畝土地迅速“增”至477萬畝。由此台灣的年田賦便從原來的18萬兩增至67萬兩。

另外“永和興”商會(後發展爲台北茶商工會),以加強了對外茶葉、樟腦等商品貿易以增加海關稅收。由此也帶動了台灣的海陸運輸業,此後的淡水河上架起了當時亞洲的最長鐵路大橋。直接通向港口的商船也重新開辟了明代海商通往東南亞的海上貿易路線。最後還發行了近代金融工具:股票與通信工具:郵票。

記錄片《劉銘傳在台灣》:被郵票改用的台灣最早火車票 ">

而在行政規劃上,本來劉銘傳計劃在台中設巡撫衙門,但由于台灣經濟迅速向台北延伸,這也將台灣的人口和海運的集中地也延伸到了台北,在這樣的背景下最終台灣的巡撫衙門也設定在了台灣。(但這已經是1894年的事了)

除了軍事、財政、行政的革新之外,劉銘傳還用自己的養廉銀開辦了新式學堂,以將中國傳統儒家教義和西洋科學一起教授給了台灣民衆。後來的台灣爲了紀念劉銘傳就將他開辦的學堂命名爲銘傳大學至今。

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:台灣銘傳大學

而在民情上劉銘傳則爲戰時立有軍功的當地豪族請功。比如說林氏家族。劉銘傳不僅保舉其出任官員,還積極爲其家族在乾隆年間被卷入的林爽文造反冤案翻案。雖然最終未獲清廷批准。但林氏家族感恩其態度,也捐獻不少錢財。

▲央視紀錄片《劉銘傳在台灣》:林朝棟在台灣的府邸

到了1889年,由于戰時基隆煤礦被摧毀導致戰後也陷入長期虧損的問題。劉銘傳只得與英國商人“合資”。但英國的條件非常苛刻:基隆煤礦20年的經營權。此舉被清廷的戶部官員彈劾後,劉銘傳只得黯然離任。(光緒的實際命令是革職留任)直至甲午戰爭爆發,慈禧才再次召劉銘傳入京。可惜那時的劉銘傳已經病重(尤其是眼病已經到了無法繼續帶兵的地步),等到台灣淪陷的消息傳來後,劉銘傳也走完了自己作爲淮軍名將和首任台灣巡撫的60年人生。

▲筆者在劉銘傳紀念館考證史料

總結:沈葆桢、劉銘傳與近代台灣的海防明代中後期開始,隨著日本、歐洲海盜對中國沿海的侵擾愈演愈烈,台灣的地理位置便逐漸成爲了海防的重心。到了清初的鄭氏家族憑台灣一隅之地就敢對抗清廷使得清朝統治者在收複台灣之後始終心有芥蒂。因此對于台灣的海防也未引起重視。

這樣的後果就是當1840年鴉片戰爭爆發之後,清廷雖有萬裏海疆卻無海防。因此才被歐洲列強肆意淩辱。尤其是1874年,過去被認爲是蕞爾小邦的日本居然膽敢侵台,清廷在沈葆桢退敵之後,終于意識到海防的重要性。

好在隨後沈葆桢、劉銘傳等有識之士爲了台灣海防不留余力。所以台灣的海防才得到了一定程度的建設。

▲電視劇《台灣首任巡撫劉銘傳》劉德凱飾演的劉銘傳劇照

而在整個清法戰爭期間,比起越南戰場上“鎮南關大捷”,台灣、鎮守等以海防爲主的保衛戰似乎就不那麽被人重視。但在事實上,劉銘傳抗法的勝利不僅保衛了清廷的海疆,也守護了衆多在台灣的大陸移民的血脈。

特別是劉銘傳在任台灣首任巡撫期間,他在沈葆桢原先的建設基礎上爲台灣實行了一系列軍事、行政、經濟的建設,因此有了沈葆桢、劉銘傳才有了近代台灣的海防。所以,這兩人絕對是中國台灣省曆史上不亞于鄭成功的人物。

參考資料:

古籍

《清史稿》列傳203劉銘傳 233薛福成 246孫開華 歐陽利見

《德宗實錄》光緒流年正月二十一起

紀錄片

《劉銘傳在台灣》、《一百三十年前的較量》、《過台灣》

書籍

《劉銘傳在台灣》、《劉銘傳與台灣》、《晚晴名將劉銘傳傳》、《劉銘傳與台灣建省》

本文系冷兵器研究所原創稿件,主編原廓、作者吹雪,任何媒體未經書面授權不得轉載,違者將追究法律責任。部分圖片來源網絡,如有版權問題,請與我們聯系。