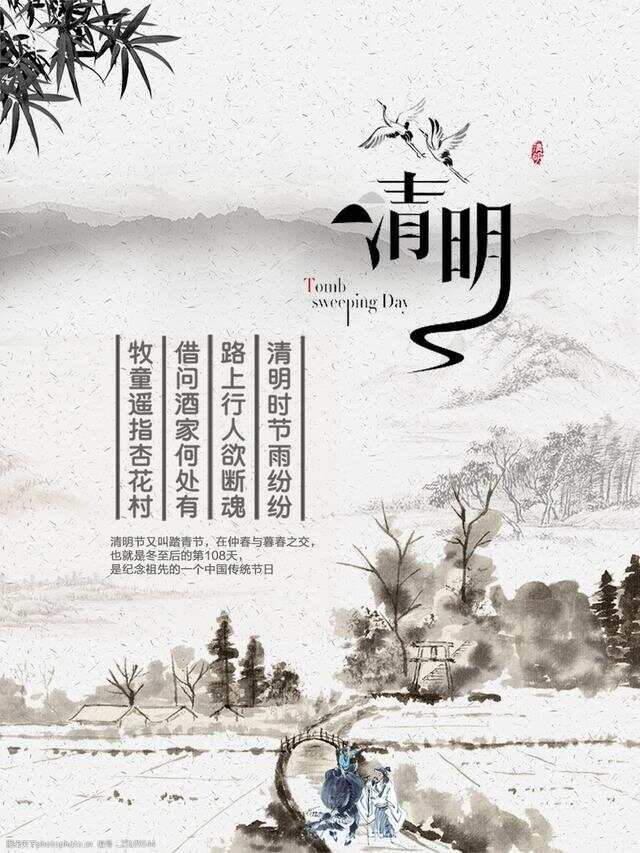

清明時節,草長莺飛,乍暖還寒。這個春天的傳統節日——清明節,不僅僅是中國人祭祖掃墓的時刻,更蘊含了深厚的曆史文化意義。

清明節,又叫掃墓節、踏青節、三月節等,時間在農曆春分後第15日,公曆4月5日前後,是“二十四節氣”之一,也是傳統祭祖節日。“二十四節氣”是上古農耕文明的産物,它與幹支時間以及八卦是聯系在一起,有著久遠的曆史源頭。 “二十四節氣”不僅在農業生産方面起指導作用,同時還影響古人的衣食住行,甚至是文化觀念。清明節得名衆說紛纭,其一據《曆書》記載:“時萬物皆潔齊而清明,蓋時當氣清景明,萬物吐故納新,大地春和景明也。”故,得名“清明”。這一天,中國大部分地區天氣轉暖、草木繁茂、鳥語花香,大自然的生機勃勃與人們的情感世界産生了深刻的共鳴。

從曆史角度來看,清明節的形成與發展與古代的寒食節有著不解之緣。據文獻記載,寒食節起源于春秋時期晉文公爲紀念忠臣介子推而設立,人們在這一天禁火寒食,進行哀悼。到了唐代,寒食節與清明節合二爲一,逐漸演變爲今天的清明節。

關于清明節的文化內涵,著名民俗學家李華生教授指出:“清明節是中華民族傳統文化中的一個重要節點,它既體現了人們對自然的敬畏,又蘊含了對先人的緬懷。”確實,清明節期間,除了祭祖掃墓外,還有踏青、放風筝等習俗,這些都是人們與自然和諧共處、享受春日美好的體現。

清明節的風俗活動中,還有一些地方特色濃厚的習慣,比如江南地區的插柳、西北地區的打秋千等,這些都豐富了清明節的地域文化色彩。社會學者張林博士解釋說:“不同區域的清明習俗,反映了地理環境對民俗文化的影響以及人們適應自然環境的智慧。”

當然,隨著時代的發展,一些傳統習俗也在發生著變化。例如,現代社會倡導文明祭掃,減少環境汙染和火災隱患。在這方面,環保專家建議:“應推廣使用生物降解的祭祀用品,減少塑料等不易降解物質的使用,同時提倡網絡祭掃等現代方式,以實現傳統文化的綠色傳承。”

在科技日新月異的今天,我們更應該珍惜這些傳統文化節日。通過科普教育和文化傳播,讓更多人了解清明節的曆史意義和文化價值,進而增強民族認同感和文化自信。

清明節作爲中國傳統的春季節日,不僅承載著人們對自然的崇敬和對先人的追憶,更是中華民族精神文化的重要組成部分。我們在繼承傳統的同時,也需順應時代發展,創新節日文化,使其更加符合現代社會的發展需求。如此,我們在每年清明時節,不僅能享受到春日的溫暖與美好,還能深刻體會到傳統文化帶給我們的豐厚情感與智慧。