2020年10月23日,國內上映了一部反映抗美援朝戰役最後階段一場戰鬥“金城戰役”的電影,叫作《金剛川》。

這電影拍得實在不怎麽樣,今天要聊美國人是怎麽輸掉朝鮮戰爭的,就用一下這個電影裏的情節。

首先就是這個橋。我們知道1953年爆發的金城戰役已經是朝鮮戰爭收官階段的戰鬥了,當時出動了5個軍,25萬人,通過這座橫跨名爲金剛川河流的橋,2000輛卡車運送了1500噸物資,1094門大炮,戰役開打後28分鍾志願軍傾瀉了1900多噸的炮彈,其中還包括喀秋莎火箭炮。

這麽多重裝備都是靠這座橋運輸的,結果電影中這座橋是工兵拿小錘子敲出來的,只能過輕步兵,步兵過橋的時候挨了炸還往回跑,非要在橋上來回挨炸。

真實的戰場呢?

美國人的飛機確實厲害,我們沒有制空權,但是我們可以想辦法。

比如說,當時部署了10000多人的觀察哨,四面八方都有,在非常遠的距離就可以傳遞消息,哪個方向過來敵機都能發現。

爲了避免被美軍轟炸,志願軍還在金剛川的上遊伐木,讓木頭順流而下,在下遊造橋。

橋建好之後,白天把橋板拆掉,晚上再裝回去過橋。

修橋之前就會在河流兩邊修築堅固的防空洞,美軍飛機來了躲進防空洞,甚至能做到美軍在上面轟炸,志願軍在防空洞裏開會。整個抗美援朝期間,志願軍挖的土方量非常大,跟修築長城差不多。怎麽可能這時候,還讓戰士在小樹林裏靠臥倒躲避美軍的燃燒彈呢?

最可氣的就是電影最後,我看的時候就是這種感覺,戰士們在並不湍急的河水中把橋用人撐起來,美國飛行員看到之後,感動了,放過了這些志願軍。

美軍咋這麽善良?這是打仗還是打架?玩心心相惜那一套。

首先得澄清一點,跟志願軍交手的美軍並不弱,也不貪生怕死。要知道,那時候的美軍,有不少都是參加過二戰的美軍,在歐洲西線戰場,能跟天下第一的德軍陸軍交手並且最終獲勝的軍隊,能弱嗎?美國海軍在太平洋戰場前期並不占優勢的情況下,一舉消滅了日本聯合艦隊,又在之後的奪島行動過程中,頂著巨大的傷亡奪取了硫磺島、沖繩島,這樣的軍隊,能弱嗎?

如果是這樣,抗美援朝應該只打幾個月才對,美國人早就應該被趕到大海裏去了。

真正的強者,他的對手不可能是弱者。

那麽志願軍究竟是如何打贏抗美援朝的?

首先志願軍怕不怕死?確實不怕死,但是不怕死是不是就能打贏?人類戰爭史上,不怕死的軍隊太多了,義和團,沖繩島上的日軍,神風特工隊上的日軍飛行員,都不怕死,他們贏了嗎?

不怕死確實很厲害,但是光不怕死是不夠的。

爲什麽志願軍被稱爲人類輕步兵的巅峰?我認爲可以總結爲以下幾個原因。

一、先進的單兵戰術

這裏提兩個戰術。

首先是三三制。又不得不說各種鋪天蓋地的影視作品,甚至包括國外的,不知道是不是追求視覺效果,軍隊沖鋒時總是人擠人,鋪天蓋地的。如果像影視劇中描述的那樣密集沖鋒,不管是重機槍還是密集的炮火,在現代的重武器面前,恐怕多少人都被團滅了。

我軍的戰鬥隊形是三三制。

具體來說,是三人爲一個戰鬥小組,三人分別負責“進攻、火力支援、掩護”,三個戰鬥小組組成一個戰鬥班,三個戰鬥班組成一個戰鬥群,互相配合,協同進攻。

志願軍的步兵,進攻時如水銀瀉地,無孔不入,撤退時則悄無聲息,神出鬼沒,在戰術層面上已經達到了人類步兵的巅峰,即使現在也沒有軍隊能夠超越。

在美國人的視野看起來,就是漫山遍野都是志願軍,沖鋒號吹響之後,這裏也有,那裏也有。

怎麽形容這種戰術呢?很多人都用《終結者2》中的液態機器人來形容,我覺得並不是很貼切,因爲那個機器人雖然能變換形態,但是基本還是維持人形,志願軍其實要更高級,如果用機器人比較,志願軍可以從人型變成液態,或者散成更小的機器人,在需要的時候在聚合起來,變成刀或者變成鉗子,專門攻擊敵人薄弱環節。這就是士兵層面的能聚能散。

爲什麽志願軍可以做到?

因爲基層的軍事民主化,基本部隊,從連長到排長,從班長到士兵,都對戰鬥目的和過程一清二楚,這樣才能做到連長犧牲排長上,排長犧牲班長上,甚至不同的戰鬥小組被打散之後遇到一起,能迅速組成新的戰鬥小組,繼續完成任務。

龐國興戰鬥小組

其次是步炮協同。

現代戰爭,都是用炮彈彈幕在前面推進,步兵跟在後面。

志願軍的步兵可以在榴彈彈幕後150米,其他小口徑曲射火炮後100米,甚至50米的距離跟進。

當我軍炮兵火力准備時,美軍都在反斜面的掩體、遮蔽部、防炮洞裏面,當我炮兵火力延伸的時候才出來占領陣地。他們與陣地的距離約爲20米。可當他們出來時,志願軍步兵已經發起沖鋒,基本上可以做到與美軍同時進入陣地,甚至先于美軍占領陣地。

這一數字介于各種火炮的殺傷半徑和沖擊波半徑之間。這一個步炮協同的數據,可以說是現代步兵的巅峰了,現在還沒有第二個國家步兵這麽厲害過。

二、大部隊迂回穿插,能聚能散

大部隊迂回穿插是在團隊層面充分發揮志願軍能聚能散特點的戰術,全世界至今爲止,只有中國解放軍能做到,這是志願軍能夠在朝鮮能夠打贏美國人的根本原因。

你想想,美國人正在正面抵抗志願軍的猛烈進攻,打得難分難解,突然身後冒出成建制的志願軍大部隊,能不慌嗎?

美國人在前三次戰役幾乎被志願軍的迂回穿插打崩潰,以至于李奇微接替麥克阿瑟之後,到各部隊去調研,美軍的高級指揮官都表現得非常沮喪,因爲在志願軍淩厲的攻勢面前,美軍根本毫無辦法,除了撤退,還是撤退。

向敵後迂回穿插並不是中國人發明的戰術,還有個專有名詞,叫做胡叠爾戰術,可是有史以來,執行穿插戰術的都是小部隊,像美國人後來特別喜歡用迂回穿插戰術的特種部隊,都是百裏挑一的精英。

爲什麽只能是小部隊?

因爲大部隊需要攜帶辎重、物資,幾乎不可能瞞過敵人的偵察系統,事實上,美國人看到志願軍的迂回戰術後,也曾經學過,李奇微曾派一支部隊穿插到志願軍身後,但是美國人打仗需要飛機支援,需要巧克力,需要重火力支援。到了敵後,這些都沒了,美軍不會打仗了,要不是跑得快,就要被志願軍包了餃子。

爲什麽志願軍大部隊可以?因爲志願軍單兵就可以攜帶武器彈藥跟補給,都支撐連續作戰7天。這支部隊從建立開始,面對的一直都是比自己強大很多的對手,早就習慣敵後作戰了。

志願軍擁有極強的隱蔽能力和戰場感知能力,能夠神不知鬼不覺地從兩支美軍部隊間極小的縫隙穿插過去。

靠著這些優勢,志願軍能夠實現師級部隊的迂回穿插,這對其他國家軍隊來說簡直是神迹,美國人也是一樣。

完成迂回穿插,就可以實現對美軍的分割包圍,整支軍隊都是能聚能散,聚起來時就發揮鉗形戰術,像尖刀般直插敵人心髒。

第二次戰役,9軍團15萬大軍神不知鬼不覺的包圍了陸戰一師2.5萬人時,陸戰一師完全就一臉懵逼,直到交戰才發現被包圍,志願軍的穿插絕對令全世界震驚,如此大規模的隱秘穿插,在全世界軍事史上該是前無古人後無來者了。

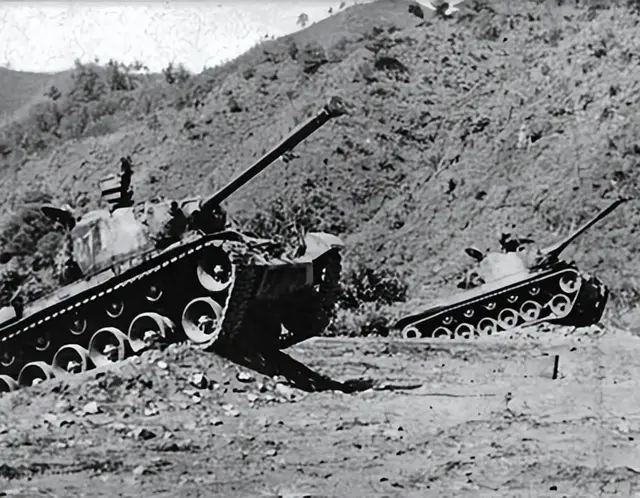

同時讓志願軍震驚事情也發生了,美軍的火力異常強大,陸戰1師雖然被包圍,但9軍團的3個軍合計12個師卻拿他們沒啥辦法,水門橋炸了三次還是炸不掉,只能看著他們帶著所有的辎重、傷員、幾萬難民完成了撤退。

三、反斜面戰術

如果說抗美援朝前期的運動戰,靠的是迂回穿插,那麽後期的陣地戰,主要是依靠志願軍發明的坑道以及反斜面戰術,否則的話,在陣地戰,火力又不足的情況下,是很難將戰線穩定在38線的。

什麽是反斜面,看圖就知道。一般情況下,防守的時候,部隊會在敵人進攻方面的山坡構築防禦陣地,但是美軍的炮火太猛了,又有範弗利特這樣的戰爭狂人,不計成本傾瀉彈藥,如果在正面陣地防守,那麽即便在坑道中,志願軍也可能也會因爲爆炸的沖擊波受傷甚至犧牲。

于是志願軍將防禦陣地放在反斜面,敵人炮火襲擊時,躲在反斜面,一旦炮火停止,志願軍就迅速從坑道沖出正斜面陣地,將美軍擊退。

如果美軍想要炮擊反斜面陣地,那麽就要把炮拉到離很正斜面很近的地方,才能發射仰角很高的炮彈,可是如果這樣,我軍就迅速從正斜面沖出來,突擊美軍炮兵陣地,所以美軍也不敢這麽做。

再後來的上甘嶺等戰鬥中,志願軍就是用了這個戰術,再加上頑強的精神,才獲得最後的勝利。

四、瞞天過海

任何戰爭,隱瞞自己的戰略意圖,或者欺騙敵人都是非常常用的手段。

第一批入朝的部隊有四野的 4 個主力軍,分別爲 38、39、40 和 42 軍,僅這四個軍就有 20 萬人之多,還有一些高射炮師和輔助部隊,合計人數大約 25 萬。

爲了不讓美國人察覺志願軍已經參戰。首先,從外觀做起,大家換發了新軍裝,不是志願軍的軍服,而是北朝鮮人民軍的軍服,服裝上找不到任何志願軍的標志,部隊舉的是人民軍的旗幟,甚至每個戰士都要學上不少朝鮮話。

一切帶有中國字樣的物品,書籍、信件等等都嚴格禁止帶入朝鮮。

按照志司的命令,全軍黃昏時分出發,淩晨 4 點停止行軍,全部隱蔽在叢林之中待命,行軍中嚴禁說話,休息時不准生火做飯,刺刀等一切容易反光物品全部入鞘,沒有刀鞘的用布包起來。鑲了金牙的人不能張嘴,以免反光而暴露目標。

就這樣,我軍用了 20 多天時間,將 20 多萬人悄悄送入戰場,正是這種絕對的隱蔽,導致了美軍即使飛機四處盤旋,也一無所獲。

幾十萬人仿佛從天而降一般不留任何痕迹,這是一個奇迹,志願軍善于利用各種村落山林掩護前進,每個人都自帶幹糧,從不生火做飯,即便飛機從頭頂飛過,也無法發現。

四、鋼鐵一般的意志

前面說了志願軍通過迂回穿插將美軍分割包圍,體現了志願軍“能聚”的特點,那麽“鐵原阻擊戰”則充分體現了志願軍“能散”的特點。

前四次戰役後,美軍被迫撤回到三八線以南,此時美軍總指揮由麥克阿瑟換爲李奇微,此人確實是志願軍的大敵,因爲他發現了志願軍凶猛攻勢背後的弱點。

什麽弱點?

李奇微分析了前三次戰役,志願軍進攻的規律,第一次戰役(爲便于理解,均采取我方通稱,即第一、第二、第三次戰役),1950年10月25日志願軍發起雲山戰役痛殲美軍,至11月2日美軍潰退,曆時8天。

第二次戰役,志願軍1950年11月25日發起攻擊,到12月2日停止戰鬥,曆時7天。

第三次戰役,志願軍1950年12月31日戰至1月8日,曆時8天。

李奇微敏銳地察覺到,由于志願軍後勤補給跟不上,都是輕步兵,每個人能攜帶的戰爭物資有限,發起持續進攻的時間有限,大概就是7天左右。

他根據志願軍的這個弱點,發明了“磁性戰術”,又叫“禮拜戰術”,就是在志願軍進攻時,與志願軍保持一定距離(22-26公裏),不近戰接觸只以遠程炮火反擊,等到7天時間一過,志願軍彈盡糧絕,美軍再發起全面反擊。

這個戰術對志願軍威脅極大,在第五次戰役中,志願軍吃了虧。由于部隊已經越過三八線,後勤補給更加困難,等到彭德懷發出撤退命令時,有些部隊的位置已經太靠前,所以蒙受了比較大的損失,比如180師。

彭德懷還意識到,此時志願軍的物資中轉樞紐鐵原成了戰爭勝負的關鍵,一旦鐵原失手,幾十萬志願軍很可能陷入美軍包圍,後果不堪設想。

1951年5月27日,彭德懷直接給此時離鐵原最近的一直部隊63軍軍長傅崇碧下達了死命令,不惜一切代價,必須堅守文岩裏、鐵原、朔甯地區的陣地15-20天,爲其他部隊構築穩固防線爭取時間。

傅崇碧權衡後認爲,要堅守鐵原15天,至少需要3天時間購置野戰工事,才有可能抵擋住美軍,于是他給189師師長蔡長元下了死命令,必須堅守3天,此時距離美軍先頭部隊到達,已經只有幾小時,沒有時間構築工事了。

蔡長元知道,沒有工事,即便將189師打光,也擋不住美軍的機械化部隊。

怎麽辦?

蔡長元做了一個人類軍事史上全無古人,估計也沒有來者的決定,將189師就地分開,部署了200多個小陣地,每個陣地只有10-30人,在每個要點上配置的兵力火力,都足以使這個要點變成一塊難啃的骨頭,分布在正面25公裏,縱深20公裏的500平方公裏的戰場上。

不要小看這十幾二十人,只要有這個陣地在,美軍就必須將全部陣地拔掉才敢前進,美軍是絕對不敢將自己的後方暴露給善于敵後作戰志願軍的。

美軍開始一個一個進攻這些小陣地,那一幕極其殘酷,陣地上的戰士,知道這個任務是十死無生,但是爲了整場戰爭的勝利,他們每個人都義無反顧,堅決執行命令。

每個志願軍戰士,眼睜睜看著前面的戰友一個個犧牲,自己做不了什麽,而且很快就會輪到自己,但是沒有人逃跑。

最終志願軍打贏鐵原阻擊戰,美軍包圍吃掉志願軍的戰略意圖徹底失敗。

爲什麽志願軍能擁有鋼鐵一般的意志?

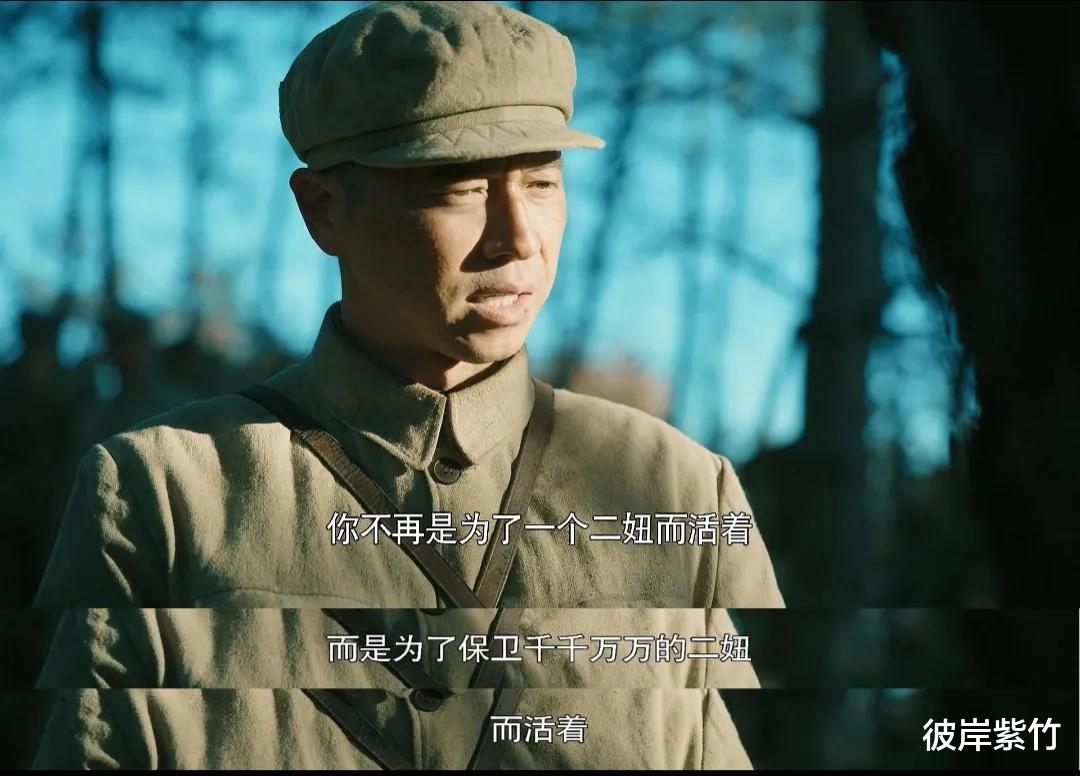

決定一場戰爭中,士兵心理的有兩條,爲何而戰跟爲誰而戰,美國士兵經常不知道爲何而戰,也不知道爲誰而戰,怎麽可能意志堅定。

志願軍不一樣,雖然這場戰爭我們並不想打,但是美國人打上門了,爲了保護新生的新中國,爲了保家衛國,這場仗我們必須打,爲了中國人民好不容易獲得的和平和新的希望,我們必須打贏。

再加上我軍優秀的思想政治工作,將這些理念傳達給了每一個士兵,戰士們這才能擁有鋼鐵般的意志。

中肯