1975年,金日成訪問中國,中朝兩國唇齒相依,又都是社會主義國家,所以我國以極高的禮遇接待了朝鮮代表團。

當時鄧小平已經恢複了工作,擔任國務院副總理協助周恩來工作。1974年前後,周總理的健康狀況越來越差,所以國務院的工作基本都是由鄧小平處理。這次接待金日成的工作也是由鄧小平來負責。

鄧小平帶領金日成遊覽了長安街、天安門,金日成意猶未盡,向鄧小平詢問:“這一次來中國怎麽沒見到周恩來總理?以前都是他接待我。”

早在1961年7月,周總理曾與金日成簽訂了《中朝友好合作互助條約》,奠定了兩國友好關系的基礎。金日成與周總理私交很好,他迫切希望此行能夠見到這位故友。

鄧小平馬上把這個消息轉達給了病床上的周總理,爲了兩國關系的發展,周恩來帶病會見金日成。剛一見面,金日成卻發現了一個奇怪的現象......

開國大典上的炮聲讓人民的心中燃起了希望,但當時的中國工業基礎落後,外交環境惡劣,國家面臨著巨大的挑戰。

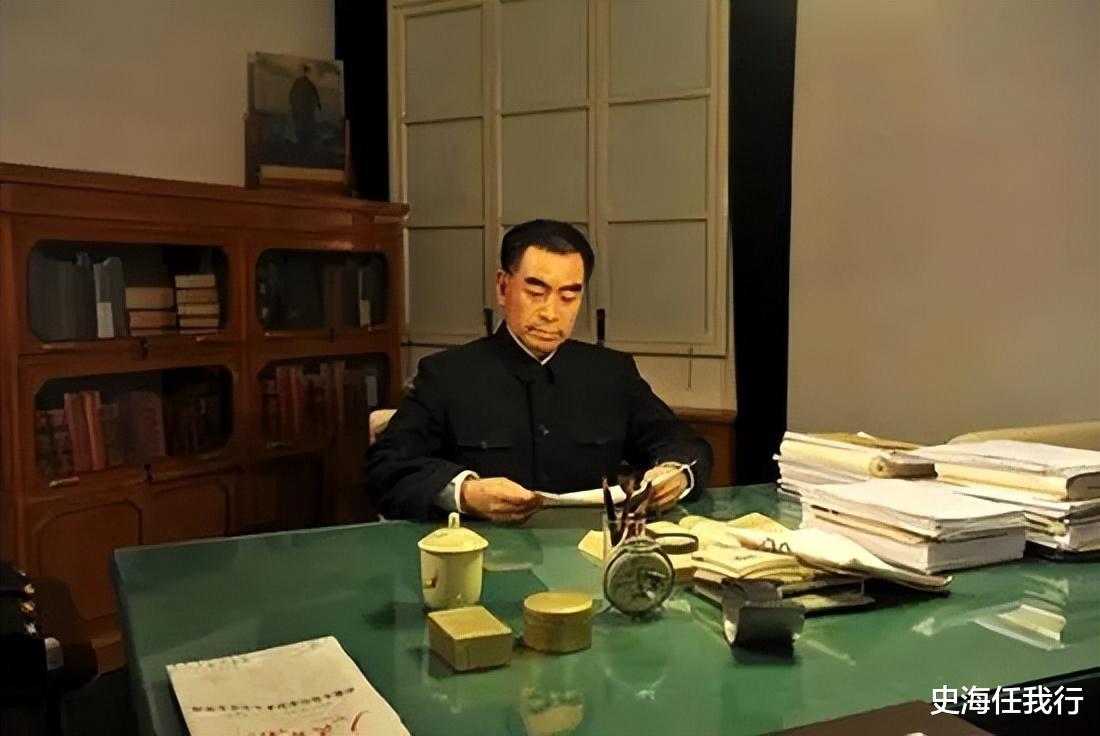

周恩來身爲國務院總理,工作繁忙程度不亞于毛主席,據統計,新中國成立後的二十六年裏,周恩來每天工作時長超過了十三個小時。

身邊的秘書經常勸他:“總理,你要注意休息,千萬別累垮了身子。”但周總理卻說:“我們這一代人,多付出一點,後代們才能享受到社會主義的幸福。”

爲了工作,周恩來廢寢忘食,在他的努力下,新中國的外交、經濟、科技等領域飛速發展,但他的身體也遭到了嚴重的透支。尤其是進入特殊時期之後,周總理積勞成疾,身體每況愈下。

1972年,看著日益憔悴的周總理,保健醫生張佐良多次提出:“總理,您去醫院做個體檢吧,這是對自己的身體負責。”但每一次都被周總理都以工作繁忙爲由拒絕。

張佐良不甘心,每當看到周總理,他總會提起體檢的事,在張佐良的軟磨硬泡之下,周總理總算前往了醫院進行了一次體檢。

幾天之後,張佐良拿到了周總理的體檢報告,其中尿檢報告顯示“患者有可能患有膀胱癌”。

張佐良作爲一名專業的醫生,他非常清楚,膀胱癌是隱藏性比較強的癌症,只有到晚期時才會發現,所以一旦發現,患者大概率時日無多了。

“怎麽會這樣!總理是不會有事的!一定是你們醫院弄錯了!”張佐良的情緒幾乎失控,不停的質問負責體檢的醫生。

醫生心裏非常清楚,現代醫學儀器,出現差錯的概率很小,爲了安撫張佐良,他說道:“這只是一次普查,也許正如你所說,有可能出現了差錯,要不就讓總理再來檢查一次吧。”

當天晚上,張佐良拿著體檢報告來到了西花廳,此時的周總理正在忙著批複文件:“小張,這麽晚了,找我有什麽事嗎?”

“總理,前幾天體檢的結果不太理想,現在不太確定你是否患上了膀胱癌,也有可能是泌尿系統血管硬化,這幾天您再去醫院複查一次吧。”張佐良把體檢報告遞給了周總理。

周總理隨手把體檢報告放在了一邊:“看你臉色這麽難看,我還以爲發生了什麽大事。不用擔心,我過幾天再去查一次。”

這一次,張佐良親自參與了對周總理的尿檢,並且還把樣本帶到了專業性比較強的腫瘤醫院,但是結果依然令他感到失望,專家說:“現在可以完全確定,總理患上了膀胱癌,現在我們能做的只能是勸他多休息,至少以後能稍微舒服些。”

專家的話猶如一聲炸雷,讓張佐良大腦一片空白,他只說了“知道了”三個字,然後便乘車回到了中南海。回家的路途顯得格外漫長,張佐良不知如何向周總理告知這一噩耗。

當時周總理正在北京機場歡送索馬裏的貴賓西亞德,直到晚上,才回到了中南海。張佐良在周總理的房間外停留了許久,然後緩緩敲了敲門。

“請進!門沒關!”

“總理...前幾天的化驗結果...的確出了差錯...醫生太粗心了...”爲了不影響周總理的心情,張佐良撒了個謊。

“我就說嘛,我怎麽可能得癌症,小張啊,你快去忙吧,我要繼續工作了。”

張佐良說:“總理,您一定要注意休息。”說完後,他輕輕的關上了周總理房間的門,當他用余光看到周總理緊皺的眉頭時,眼淚止不住的流了下來。

周總理心思細膩,他怎麽可能看不出這個善意的謊言。張佐良走後,周總理拿出了之前被束之高閣的體檢報告,然後在房間裏來回踱步。

他想起了1965年時,陶鑄確診癌症後,自己和賀龍去醫院看望他,陶鑄一臉樂觀的說:“我的日子不多了,我應該趁還活著,多幹一些工作,免得死了以後留遺憾。”想到這,周總理仿佛釋然了,將體驗報告扔進了紙簍中,然後重新坐回了椅子。

1972年5月18日,這是周總理得知自己確診爲膀胱癌的日子。從這天開始,他看淡了生死,把更多的精力投入到了工作之中。但是,等待他的將是常人難以忍受的痛苦。

上世紀七十年代,中國面臨著巨大挑戰,國內經濟不穩定,國外蘇聯對中國虎視眈眈。爲了穩住局面,周總理在重病纏身的情況下,依然保持著高強度的工作。

張佐良把周總理的病情上報給了中央,中央立刻成立了醫療小組,組長由大名鼎鼎的吳階平擔任。醫療小組定期爲周總理進行檢查,但檢查的結果讓人無比痛心。

周總理經常連續工作十幾個小時,吳階平關切的對他說:“總理,已經到了休息的時間了,這些工作能不能明天再做。”

“小吳啊,我知道我得了膀胱癌了,剩下的時間不多了,讓我再爲國家多做一些事吧。”與以往相比,周總理的眼神中多了幾分懇求,吳階平眼含熱淚,無奈的點了點頭。

第四屆全國人大召開前,周總理不顧自己的病情,乘坐飛機前往了長沙,向毛主席彙報人大會議的籌備情況。

晚飯過後,毛主席握著周總理的手問道:“恩來啊,近來可好?聽醫生們說,你病了。”

“沒什麽事,歲數大了,有點小毛病也是正常的。”周總理平淡的說道。

“你一定要多聽醫療小組的話,多保重自己的身體,這個國家不能沒有你。”

周總理歎了口氣:“我知道了,我這把老骨頭,能爲國家多做一點是一點。”聽到周總理的話,毛主席想起了蜀漢丞相諸葛亮——鞠躬盡瘁,死而後已。

1974年5月,周總理便血越來越嚴重,身體狀況已經不能支持他繼續工作了,在吳階平等人的勸說下,周總理住進了北京305醫院接受治療。

但當時周總理的癌症已經到了晚期,治療也僅僅是緩解他的痛苦。6月份,周總理進行了一次大手術,之後便一直臥病在床。養病期間,他把自己的病房當成了辦公室,每當中央的幹部來探望他,他總是迫不及待的詢問國內國外的情況。

從1974年到逝世,周總理共經曆了大小手術十三次,但他從未放下自己的工作,除了在醫院批閱文件之外,他一共與中央幹部談話161次,會見外賓63批,在醫院召開會議20次。

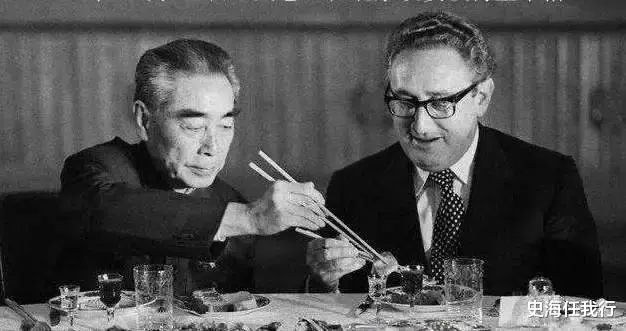

基辛格第二次訪華期間,周總理剛剛經曆一次手術,爲了中美兩國關系的發展,他不顧醫護人員的勸說,堅持要招待基辛格夫婦。

周總理當時進食已經非常困難,但在晚宴上,他依然與基辛格談笑風生,記者們能清晰的看到他額頭冒出的汗。

周總理帶病堅持工作,爲中國作出了巨大貢獻。首先在外交方面,中國與日本的關系逐漸走向了正常化。

經濟方面,一定程度上恢複了國內的經濟建設,尤其是1974年之後,農業、工業、科技等方面的發展都有了巨大進展。

于此同時,周總理還幫助了鄧小平恢複工作,保護了一批老幹部,爲兩年之後經濟建設回歸正軌奠定了基礎。

1975年4月,朝鮮領導人金日成訪問中國,由于之前中朝兩國的友好關系都是由周總理主導,所以金日成一直對周總理心存感激,這次訪華,他也是多次提出要與周總理見一面。

當時周總理的身體狀況很差,但是得知金日成的訴求後,馬上吩咐保健護士許奉生:“把我那套會見外賓的衣服拿出來,我要與這位老朋友見見面。”

許奉生深知周總理的身體很虛弱,她原本不支持周總理與金日成見面,但在周總理的堅持下,她還是拿出了那套中山裝。

由于營養不良,周總理的雙腳已經出現了嚴重的浮腫,廢了很大的力氣也沒穿上以往的那雙舊皮鞋,無奈之下,許奉生又拿出了一雙布鞋,但依然沒有穿進去。

此時距離與金日成見面只剩下了一天的時間,重新做一雙皮鞋肯定是來不及了,但是做一雙布鞋還是有可能的。

于是周總理把這個任務交給了中央警衛局副局長高振普,高振普立刻驅車前往了醫院,爲周總理量好了尺寸。臨走時,周總理對高振普說:“把這雙舊布鞋也帶上,去鞋廠找王師傅,這雙鞋就是他做的。”

來到鞋廠後,高振普找到了王師傅,並把尺碼告訴了他,王師傅好奇的問道:“我做的鞋會給誰穿呢?”

高振普回答:“這是中央的秘密,我不能說,你就專心做鞋吧,其他的就不要問了。”

“沒問題,需要我做什麽樣式的呢?”

高振普拿出了周總理的那雙舊布鞋:“就做個跟這個一樣的就行。有一點記住,可以做大一點,但千萬不能小。”

當王師傅看到這雙鞋後,大吃一驚,這不就是自己多年之前爲周總理做的那雙麽?王師傅一生做過無數雙鞋,但是對這雙印象十分深刻。他馬上明白了是怎麽回事,他拿著這雙舊布鞋默默的坐在了自己的工作台前。

整個晚上,王師傅雙眼未合,終于在第二天上午將鞋做好了。鞋廠馬上打電話通知了高振普,高振普見到雙眼通紅的王師傅後,立刻向其表達了感激,

正當高振普准備向王師傅付錢時,王師傅卻接連阻止:“即便你不說,我也知道這雙鞋是誰來穿了,這錢我不能要,能爲他做這件事,我已經感到非常滿足了。”

周總理一直教育幹部:“我黨紀律嚴明,決不能拿百姓一針一線。”爲了不違背周總理的教誨,高振普強行將錢塞給了王師傅。

回到醫院後,高振普把這雙新鞋交給了許奉生。周總理試穿之後發現,果然是大了一點,于是許奉生拿了一點棉紗布墊在了鞋跟處,第二天周總理便穿著這雙鞋會見了金日成。

金日成看到一向注重形象的周總理穿著一雙布鞋時,詢問了緣由。周總理如實說明了情況,金日成爲了回應周總理的誠意,緊緊的與其擁抱在了一起。

如今這雙象征著中朝友誼的布鞋陳列在周恩來紀念館中。2009年,高振普受邀參加了“紀念周恩來特別活動”,當他講述這雙布鞋背後的往事時,在場的人無不淚流滿面。

結語“機智風趣,思維敏捷,是一位非常卓越的領導人。”這是基辛格1971年與周總理第一次見面後對他的評價。

與其出色的外交能力相比,周總理最可貴的品質是他那無私奉獻的精神。“爲中華之崛起而讀書之”,他用自己的一生來诠釋這句話。周總理雖說已經去世四十八年,但他留給了人民一個強大的中國。