聲明:本文內容均引用權威資料進行撰寫,文末已標注文獻來源及截圖,請知悉。

重大戰役背景

1940年的宜村伏擊戰展示了八路軍精湛的戰術布局與地形利用能力。在這次戰役中,八路軍選擇在宜村附近的平漢鐵路段實施伏擊,這一地區地形複雜,且有衆多自然掩體,非常適合布設伏擊。八路軍的工兵和戰鬥隊員在夜間悄無聲息地布置了地雷和爆破裝置,同時沿著鐵路兩側配置了機槍和狙擊手。

伏擊發起的那一夜,天色昏暗,月光稀薄,八路軍戰士們身著暗色軍裝,幾乎與周圍的夜色融爲一體。當日軍的一列滿載軍需物資的火車緩緩駛入伏擊區域時,八路軍的指揮官嚴密觀察著敵人的一舉一動,待得時機成熟,立刻下達了發動攻擊的命令。

地雷首先被引爆,巨大的爆炸聲在甯靜的夜空中回響,隨即鐵軌被炸斷,火車失去控制,車廂相撞,引發了連鎖的爆炸。這個突如其來的打擊使得日軍陷入了混亂之中。接著,八路軍的機槍和狙擊手開始射擊,針對仍在火車上或試圖逃離現場的日軍進行壓制。

火車及其攜帶的物資在瞬間被破壞殆盡,包括彈藥、食品、醫療供給以及軍事裝備。這場伏擊不僅導致平漢鐵路的重要一段陷入癱瘓,更重要的是削弱了日軍在華北地區的戰略運動能力,使得日軍後續的行動受到嚴重影響。

鐵路兩側,八路軍戰士利用優勢地形,迅速轉移位置,避免了日軍可能的報複性炮火或空襲。此外,他們還對破壞後的鐵路進行了額外的破壞,以阻礙日軍的快速修複作業。此舉確保了鐵路不能在短時間內恢複功能,進一步延長了日軍的補給線中斷時間。

日軍在接到報告後,急忙從附近的軍事基地調派了工兵和戰鬥隊伍,試圖盡快恢複鐵路的通行能力。然而,他們到達現場時,所面對的是一片狼藉的景象:破損的鐵軌,散落一地的軍用物資,以及仍在冒煙的殘留火車車廂。修複工作艱難且緩慢,日軍的工兵在持續的惡劣天氣和八路軍可能的再次伏擊中進行搶修。

日軍的報複與調動

在宜村伏擊戰的余波中,日軍迅速從定縣、新樂、行唐等地調集了大量兵力,計劃對八路軍17團實施精密的圍剿行動。這一行動不僅是對宜村戰鬥的直接報複,也是爲了重建在該地區的威懾力和控制力。日軍的指揮官們安排了大規模的軍事動員,調配了步兵、騎兵和炮兵部隊,形成了三路合擊的戰術布局。

日軍的主力從定縣和新樂出發,沿著已經進行過簡單修複的平漢鐵路推進,保證了重型裝備和補給的快速前移。與此同時,一支由行唐出發的部隊則沿著更爲崎岖的鄉村道路行進,以期從側翼對17團實施包圍。這些部隊裝備精良,包括了多門輕重機槍和山炮,旨在通過強大的火力優勢迅速壓制抗日武裝。

由于此前鐵路運輸線的破壞給日軍後勤補給帶來了巨大的困擾,他們在調動過程中不得不采取了額外的後勤保障措施。例如,他們增設了臨時的彈藥補給點,並利用馬匹和牛車運送部分不能通過鐵路運輸的重型裝備和補給物資。這種依賴于非標准運輸方式的調整,雖然在一定程度上緩解了物資短缺的狀況,但也減緩了部隊的行進速度,增加了行動的複雜性。

進軍過程中,日軍還特意加強了對沿線村莊的控制和搜查,以防止八路軍或當地群衆的突然襲擊。他們對可疑的村落進行了徹底的搜查,甚至不惜破壞民房,逼迫村民提供抗日武裝的情報。這種嚴苛的措施,雖然一度使得日軍能夠有效控制地面情報,但同時也進一步激化了當地民衆對日軍的敵意。

17團的機動與戰術布置

當17團得知日軍大規模調動的情報後,立即選擇了策略性撤退,以避免直接面對敵軍的集中火力。在夜色的掩護下,17團迅速且有序地撤出了原先的駐地,前往南龍港,這是一個地形較爲複雜,能夠利用自然環境進行防守的地點。南龍港周圍有密集的山林和錯綜複雜的地形,爲防禦戰提供了天然的優勢。

一到達南龍港,團長闵鴻友立刻指揮部隊開始挖掘戰壕和建設簡易的碉堡。工事的位置被精心選定,既要確保能夠控制進入村莊的主要道路,又能利用周邊的自然地形如山丘和樹林作爲掩體,以增強防守效果。部隊成員分組進行,一部分負責挖掘,一部分則進行警戒,確保在建設防禦工事的過程中不被敵人突然襲擊。

此外,團長還特別注重設置警戒哨點。在南龍港周邊的重要路口和可能的敵軍接近路線上,布置了多個警戒哨,由精選的士兵執勤,他們負責監視任何接近村莊的活動,並在發現敵軍迹象時立即通報。這些警戒哨不僅裝備了通信設備,還配備了必要的輕武器,確保能在第一時間對敵進行警告和初步抵抗。

在工事建設的同時,17團還對南龍港的地形進行了詳細的勘察,識別出幾個關鍵的防守點。這些點被進一步加固,設置了機槍陣地,部分還安裝了輕型迫擊炮,旨在增強對敵軍進攻路線的火力覆蓋。團長闵鴻友親自檢查了每一個防禦點的布置,確保無死角覆蓋,每個戰壕和碉堡都能相互支援,形成交叉火力網。

日僞軍的潛入與意外變故

在一片昏暗的夜色中,日僞軍在一個漢奸的引導下,企圖對17團發起夜間偷襲。爲了確保行動的隱蔽性,他們采取了極端的措施——用棉花仔細包裹了軍馬的馬蹄。這種做法雖然在理論上能夠有效減少馬蹄觸地時産生的聲音,但實際操作中,複雜多變的地形給馬匹帶來了極大的挑戰。

那夜,日僞軍分成小隊,緩緩沿著由漢奸熟知的小道向17團的陣地接近。小道崎岖不平,充斥著石塊和雜草,時而又陷入淺淺的泥潭。雖然夜幕爲他們提供了掩護,但不斷變化的地形令馬匹難以穩定前行。

在一個特別狹窄的彎道處,一匹裝載重炮的馬匹顯得格外焦躁。馬匹的負重使它步履蹒跚,而棉花包裹的馬蹄並沒有提供足夠的抓地力。就在隊伍悄無聲息地穿過這一地段時,這匹馬的前蹄不慎踏上了一個滑石。瞬間,它失去了平衡,身軀重重地倒在了地上,炮車也因此一側傾斜,發出了巨大的撞擊聲。

這突如其來的響聲在靜寂的夜空中回蕩,打破了周圍的甯靜。被疼痛驚擾的馬匹開始痛苦地嘶鳴,聲音遠遠傳了出去。17團的警戒哨兵在初聽到這些聲響時,立即警覺起來。他們已經被事先警告過可能會有敵人的潛入行動,因此對任何異常聲音都保持高度敏感。

哨兵迅速聯系了附近的指揮中心,報告了聽到不尋常的動靜。幾乎在第一時間,17團的指揮部就作出了反應,命令所有防禦點的戰士們提高警惕,准備迎戰。

慘烈的夜戰與全面勝利

隨著警報聲響起,17團的士兵們迅速從休息狀態轉變爲全面戰鬥准備。他們按照預先制定的應急計劃,迅速分配到各自的戰鬥崗位。在夜色中,只能聽到沉重的腳步聲和裝備的碰撞聲,每個戰士都迅速穿戴好戰鬥裝備,檢查武器。

日僞軍的東路陣地通過嚴密的重機槍布置,形成了一道堅固的火力網,嘗試阻擋八路軍的進攻。重機槍的掃射覆蓋了主要的進攻路線,加之夜色的掩護,使得17團的初次進攻受到了嚴重阻礙。爲了應對這一挑戰,17團的指揮部迅速調整戰術,決定分散兵力,通過多個小規模的突擊隊伍進行側翼攻擊,試圖繞過重機槍的直接射線。

突擊隊伍在掩護下,悄無聲息地移動到日僞軍防線的兩側,使用手榴彈和榴彈發射器對敵軍陣地進行打擊。爆炸聲在夜空中回蕩,一些日僞軍的陣地被成功壓制。在連續的火力打擊下,日僞軍的防線開始出現松動。

與此同時,17團的主力繼續向東路的重機槍陣地發起正面攻擊。他們利用地形和夜色的掩護,多次嘗試接近敵陣,雖多次遭到猛烈反擊,但士氣並未受挫。戰鬥中,17團展現出極高的戰鬥力和犧牲精神,士兵們在炮火中前進,無畏地向敵人陣地沖鋒。

經過數次激烈的沖擊,八路軍最終在一個小規模的突破口成功突破了日僞軍的重機槍防線。一旦突破口形成,更多的八路軍士兵迅速湧入,進行猛烈的肉搏戰。在密集的近戰中,日僞軍的抵抗力逐漸減弱。

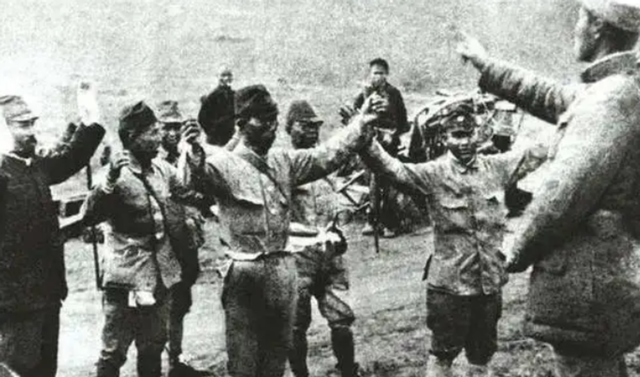

這場激戰持續了近三個小時,最終在八路軍的持續壓力下,東路的日僞軍被完全殲滅。戰場上留下了大量的武器裝備和戰馬,八路軍成功俘虜了7名日軍和18名僞軍。此外,八路軍還繳獲了1門步兵炮、3挺重機槍、6挺輕機槍和30匹戰馬,這些都成了增強八路軍火力和補充力量的寶貴資源。

參考資料:

來自 張濤之著. 中國人民解放軍演義 上[M]. 2009