彌勒的和合之旅

其實,彌勒佛的和合之旅,與萬回哥的邏輯路徑是完全一樣的。

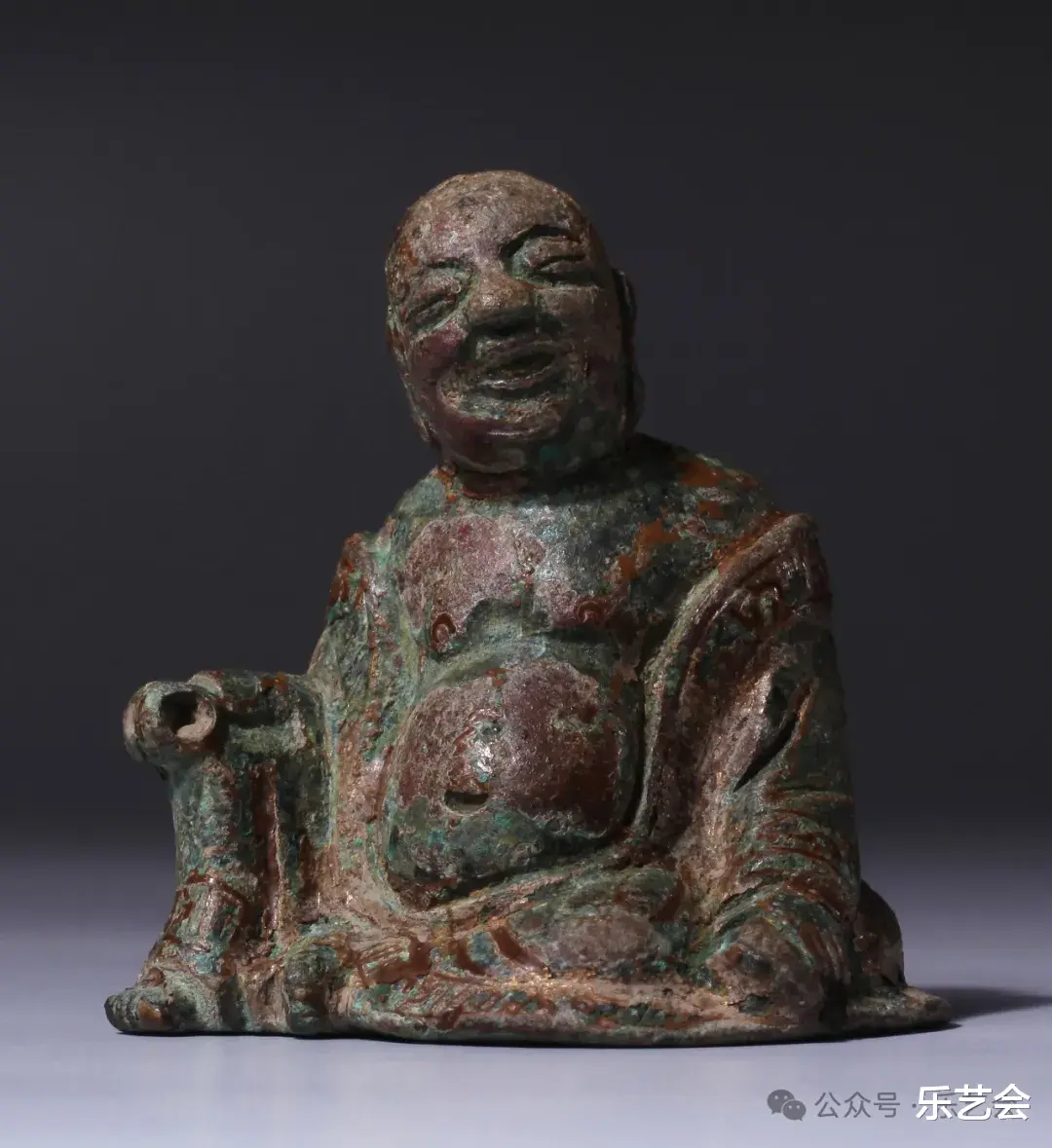

胡堅藏品

在上述彌勒佛、萬回哥對錢中,榜題爲“彌勒佛”的主尊,大頭昂立,袒胸露腹,肩挑長物,下垂一物,這並非是北朝以來彌勒佛的模樣,而是唐末五代以來作爲彌勒佛化身的布袋和尚的模樣。

彌勒具有兩重身份,一是在兜率天說法的彌勒菩薩,一是下生人間的未來彌勒佛,表現在造像上就是菩薩和佛兩種造型。說法彌勒菩薩主要是花冠交腳,學者有“交腳即彌勒”之說。

所以,我們知道,萬回彌勒對錢上的所謂“彌勒佛”,既非兜率宮說法的彌勒菩薩,也非下生人間的彌勒佛。他的外貌,乃是唐末五代生發的彌勒佛化身的布袋和尚。1、布袋和尚布袋和尚本名契此,是唐末五代浙江地區禅僧,《宋高僧傳》《景德傳燈錄》等皆有傳,因其平生持一大布袋行乞,故俗稱布袋和尚。當時,布袋和尚被認爲是佛彌勒化身,世人將其視作彌勒佛崇拜,故有“布袋彌勒”“彌勒佛”之稱。宋代以來布袋和尚像日漸流行。由此可見,萬回彌勒對錢中的彌勒佛,就是布袋彌勒,布袋和尚。北宋元符元年(1098年),哲宗皇帝賜號布袋和尚爲“定應大師”,北宋崇甯三年(1104年)嶽林寺住持募建閣時,將彌勒菩薩塑像于寺內,宋徽宗賜閣名爲“崇甯”,從此天下寺院開始供奉布袋和尚。宋代贊甯所著《宋高僧傳》卷二十一《唐明州奉化縣契此傳》曰:釋契此者,不詳氏族,或雲四明人也。形裁腲脮,蹙頞皤腹。言語無恒,寢臥隨處。常以杖荷布囊入廛肆。見物則乞,至于醯醬魚葅皆入口,分少許入囊。號爲“長汀子布袋師”也。曾于雪中臥,而身上無雪,人以此奇之。有偈雲:“彌勒真彌勒,時人皆不識”等句。人言:慈氏垂迹也。又于大橋上立,或問:“和尚在此何爲?”曰:“我在此覓人”。常就人乞啜,其店則物售。袋囊中皆百一供身具也。示人吉凶,必現相表兆。亢陽即曳高齒木屐,市橋上豎膝而眠。水潦則 濕草屦。人以此驗知。以天複中(901~904)終于奉川,鄉邑共埋之。後有他州見此公,亦荷布袋行。江浙之間多圖畫其像焉。北宋僧人道原編纂《景德傳燈錄》卷二十七中雲:有一僧在師(布袋)前行,師乃拊僧背一下。僧回頭。師曰:“乞我一文錢。”曰:“道得即與汝一文。”師放下布囊叉手而立。白鹿和尚問:“如何是布袋?”師便放下布袋。又問:“如何是布袋下事?”師負之而去。先保福和尚問:“如何是佛法大意?”師放下布袋叉手。保福曰:“爲只如此,爲更有向上事。”師負之而去。師在街衢立。有僧問:“和尚在遮裏作什麽?”師曰:“等個人。”曰:“來也,來也。”師曰:“汝不是遮個人。”曰:“如何是遮個人?”師曰:“乞我一文錢。”南宋末年僧人志磐編寫《佛祖統紀》卷四十二記載雲:(布袋和尚)于嶽林寺東廊坐盤石上而化,葬于封山。既葬,複有人見之東陽道中者。囑雲:“我誤持只履來,可與持歸。”歸而知師亡。衆視其穴,唯只履在焉。師初至不知所從,自稱名曰契此。蹙額皤腹,言人吉凶皆驗。常以拄杖荷布袋,遊化廛市,見物則乞,所得之物悉入袋中。有十六群兒嘩逐之,爭掣其袋。或于人中打開袋,出缽盂木履魚飯菜肉瓦石等物。撒下雲:“看看。”又一一拈起雲:“者個是甚麽?”又以紙包便穢雲:“者個是彌勒內院底。”嘗在路上立,僧問作麽。師雲:“等個人來。”曰:“來也。”師于懷取一橘與之。僧擬接。複縮手雲:“汝不是者個人。”有僧問:“如何是祖師西來意?”師放下布袋叉手立。僧雲:“莫別有在?”師拈起布袋肩上行。因僧前行,撫其背。僧回首。師雲:“與我一錢來。”嘗于溷所示衆雲:“化緣造到不得于此大小二事。”郡人蔣摩诃每與之遊。一日同浴于長汀。蔣見師背四眼,撫之曰:“汝是佛?”師止之曰:“勿說與人。”師常經蔣念摩诃般若波羅蜜,故人間呼爲“摩诃居士”雲。師昔遊閩中,有陳居士者供奉甚勤。問師年幾。曰:“我此布袋與虛空齊年。”又問其故。曰:“我姓李,二月八日生。”晉天禮初,莆田令王仁于閩中見之。遺一偈雲:“彌勒真彌勒,分身千百億;是時示時人,時人俱不識。”後人有于墳塔之側得青淨瓶六環錫杖,藏之于寺。從上述布袋和尚文本我們大致可以知道,作爲彌勒佛化身的布袋和尚的基本外貌特征就是形裁腲脮,蹙頞皤腹,也就是外貌並不偉岸嚴整,而是肥胖袒腹,並且拄杖荷布袋遊走市井。這與萬回彌勒對錢中的大頭袒腹,肩扛錫杖,仗頭懸物的特點渾然一致。2、愁彌勒如何變成笑彌勒

作爲彌勒佛化身的布袋和尚後來在中土,就直接被視爲了彌勒,大家現在耳熟能詳的彌勒佛形態,就是笑容滿面,大耳垂肩,露頂不覆,袒胸露腹,手持布袋的笑彌勒。很多寺院的彌勒殿常有這樣一幅對聯:“大肚能容,容天下難容之事;開口便笑,笑世間可笑之人“。清代王廷诤題福山湧泉寺聯也雲:“日日攜空布袋,少米無錢,卻剩得大肚寬腸,不知衆檀越信心時,用何物供養;年年坐冷山門,接張待李,總見他歡天喜地,請問這頭陀得意處,是什麽來由?”

明代 龍泉窯青瓷布袋和尚塑像 英國大英博物館藏 網絡資料

很多彌勒佛造像的手中,也開始持著大元寶了。大布袋不僅招福,也納財了,所以,我們從之前萬回從和合神,通過和氣生財的公理,演化爲財神的邏輯路徑,也可以理會到,既然布袋彌勒也是如此和氣大度笑口常開,那麽他更是天下和氣之神無疑,所以如此和氣開心的大神,自然也就是天然的和合神,所以,從和氣生財的公理,也自然可以演化出財神的路數來。所以彌勒佛演化爲財神也沒有問題。也就符合萬回彌勒對錢上”招財利市“的主題了。

但是,其中存在一個分野。那就是,布袋和尚在一開始,並不是樂呵呵的,而是愁容滿面。

《宋高僧傳》最早記載契此生平,書中對布袋和尚的描述就是“形裁腲脮,蹙頞皤腹,言語無恒,寢臥隨處。”也就是說布袋和尚形容肥胖,整天愁眉苦臉,語言有一搭沒一搭,到哪裏睡哪裏。《宋高僧傳》是贊甯奉敕所撰,從太平興國七年(982年)至端拱元年(988年)成書。作者贊甯(919~1001年),俗姓高,吳興德清(今浙江德清縣)人。所以,愁眉苦臉的布袋和尚,乃是北宋早期就被官方定形的形象。

問題是,布袋彌勒一旦愁眉苦臉,就無法呈現樂呵的和合之神的神韻,滿面愁苦的布袋彌勒本尊也就遲遲無法升華爲和合神,也就無法從和合之神的平台去演化出財神、喜神的細分功能了。

那麽。從愁彌勒到笑彌勒的分野轉化,是怎麽完成的呢?

在南宋禅僧的像贊中,紀錄了多種“笑布袋”。可見,南宋時期,笑彌勒的文化文本土壤已經日漸成熟。比如南宋僧人希叟紹昙在《布袋贊》中雲:“靠布袋坐,聽岩瀑笑。手把輪珠,數個什麽。內院抛離歲月深,啞,忘卻來時道。”南宋釋智遇有《布袋和尚贊》雲:“一肩駝不起,兩腳走如習。業風交輥笑嘻嘻,問渠是誰渠不知”。明代田汝成在《西湖遊覽志余》卷十四中也 說:“布袋和尚者……今杭州諸寺皆塑其像,撫膝袒懷,開口而笑,荷布袋于旁。蓋僧家籍此以示雲遊之狀,爲募化之資耳。嶽肅之珂嘗贊其像曰:行也布袋,坐也布袋。放下布袋,多少自在。”

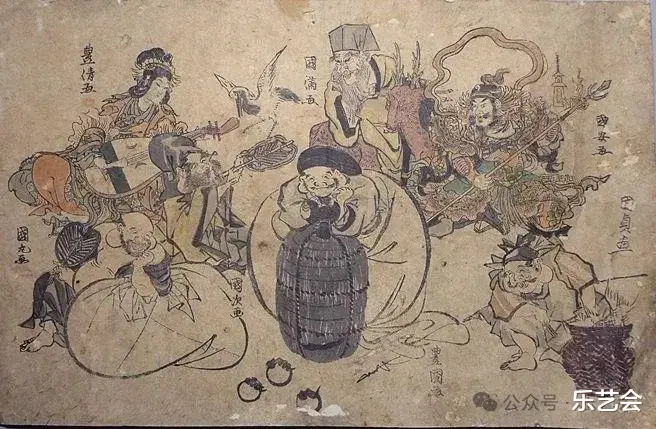

布袋彌勒也在明朝傳入了日本,時當日本室町時代末期,大肚彌勒形象流傳至日本,成爲“七福神”之一。最初七個福神的組成多有變化,直至江戶時代“七福神巡禮”的興起才基本定型,七福神主要有大黑天、惠比壽、毗沙門天、辯財天、福祿壽、壽老人、布袋和尚七神。布袋和尚又被稱爲笑佛。一說布袋和尚的“袋”在日語中的發音也與“福勞”相同。

在藝術圖像方面,也存在著從愁彌勒向笑彌勒的轉化痕迹。

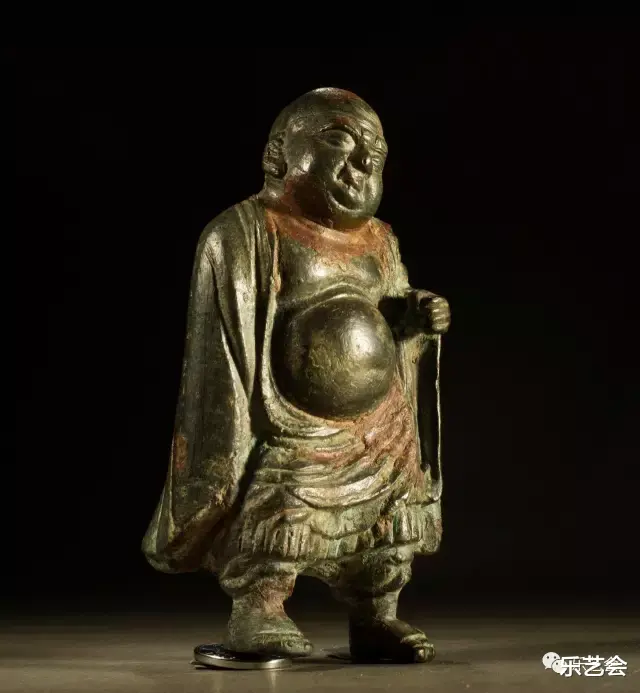

在青州博物館《金佛光明—劉雍珍藏古代漢傳金銅造像展》展品中,有一尊五代布袋彌勒銅造像,露頂不覆,神情莊重。袒胸露腹。右手自然下垂,左手握拳,做持物狀。身穿袈裟,袖口寬大。衣服垂至雙膝之下。雙腳赤祼,呈站姿。見下圖。在這尊早期布袋彌勒造像中,我們看到他雙眉緊皺,嘴角似笑非笑。沒有日後大家熟悉的笑彌勒狀態。因爲那時候的布袋彌勒的宗旨,主要是引導人覺悟,不是讓人發財。

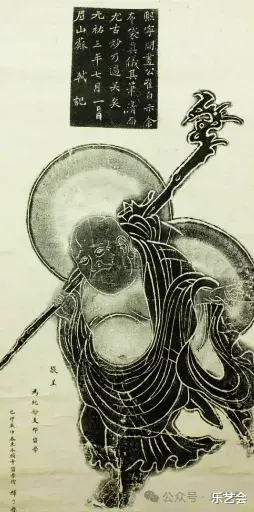

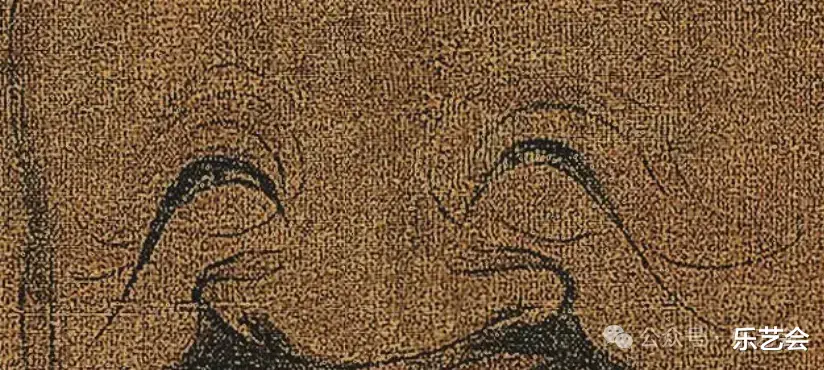

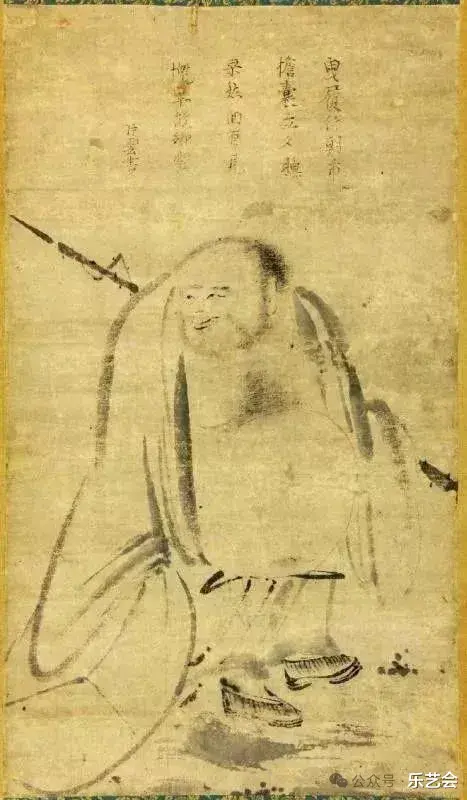

北宋畫家崔白曾經畫過一幅《布袋真儀圖》,蘇轼在此畫上書有元祐三年題跋。畫面中的布袋和尚,肥胖坦腹,荷一柱杖,杖頭挑袋。在這個布袋畫面上,布袋和尚愁眉苦臉,完全就是贊甯《高僧傳》中對布袋和尚描摹的對應寫照。

崔白生卒(約1004-1088),蘇轼生卒(1037年—1101年),清乾隆年間《濰縣志》記載:“石佛寺,在縣治東南,宋鹹平二年僧元德建。明洪武十五年開設僧會司,二十四年作叢林,永樂九年僧廣雲重修,成化二年僧圓仙增修。佛宇前有布袋佛像石刻,蘇眉山題曰:‘熙甯間畫工崔白示予布袋真儀,其筆清而尤古妙,乃過吳矣。”熙甯年(1068年—1077年)則共計10年。可見,從《高僧傳》成書的端拱元年(988年)到崔白繪畫的北宋熙甯年間(1068年—1077年),到蘇轼題跋的元祐三年(1088年),布袋和尚一直都在愁眉苦臉著。因爲《高僧傳》定形了布袋彌勒的愁臉,崔白描摹了布袋彌勒的愁臉,蘇轼追認了布袋彌勒的愁臉。

但是,巧合的是,金代元光癸未年(1223)也有一幅布袋和尚圖,而在這個布袋彌勒的畫面上,他不再愁眉苦臉,而是笑逐顔開了!由此,我們可以大致了解,至少在北宋元祐三年(1088年)到金代元光二年(1223)之間,布袋彌勒的視覺面容情緒發生了重大的轉折,開始從愁彌勒,轉化爲了笑彌勒(見下圖)。而金代元光二年(1223),正是南宋嘉定十六年。

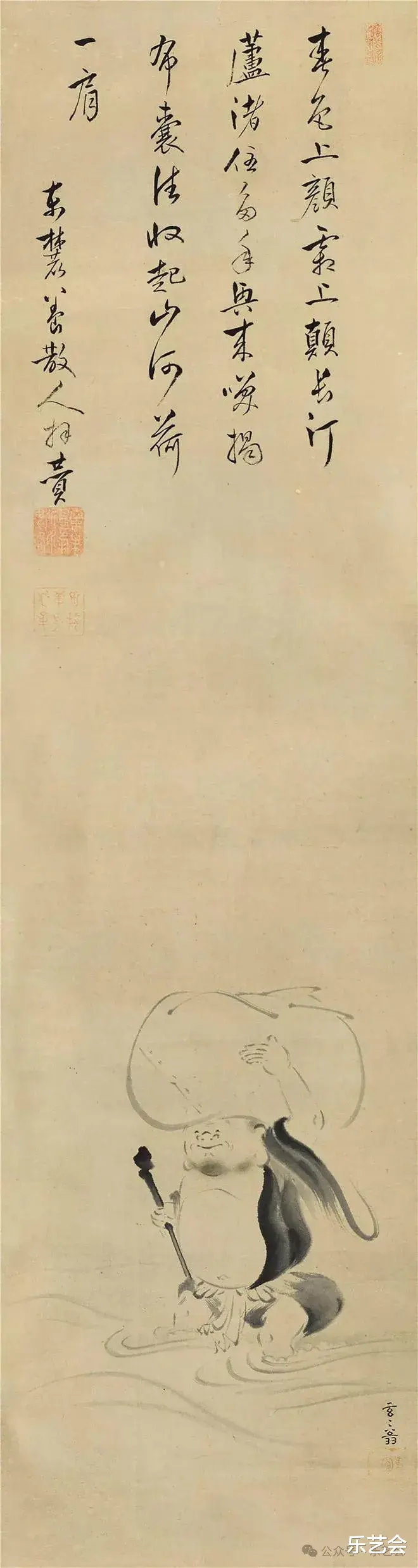

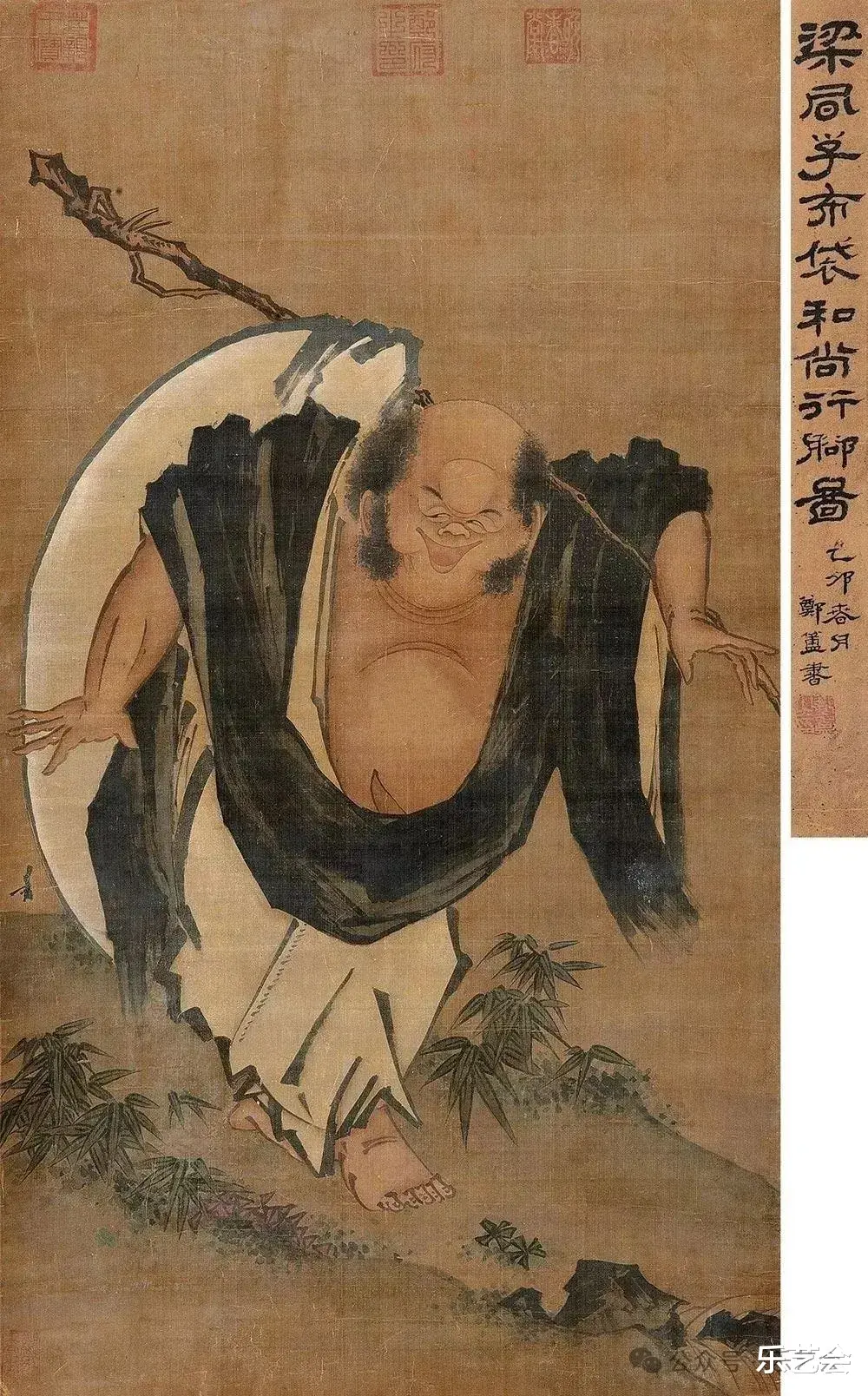

南宋畫家梁楷曾經多次繪畫笑吟吟的布袋和尚,梁楷活動時間應在南宋光宗、甯宗兩朝間。甯宗嘉泰間(公元1201~1204)他曾爲畫院待诏,後因厭惡畫院規矩的羁絆,將金帶懸壁,離職而去。生活放縱,號稱“梁瘋子“。下圖爲梁楷《布袋和尚行腳圖》。布袋和尚在這裏,笑得比嘉定十六年(1223)的金代布袋和尚更加暢懷放肆了。由”瘋子“畫”瘋僧“,也許更有塊壘可澆。南宋梁楷《布袋和尚行腳圖》

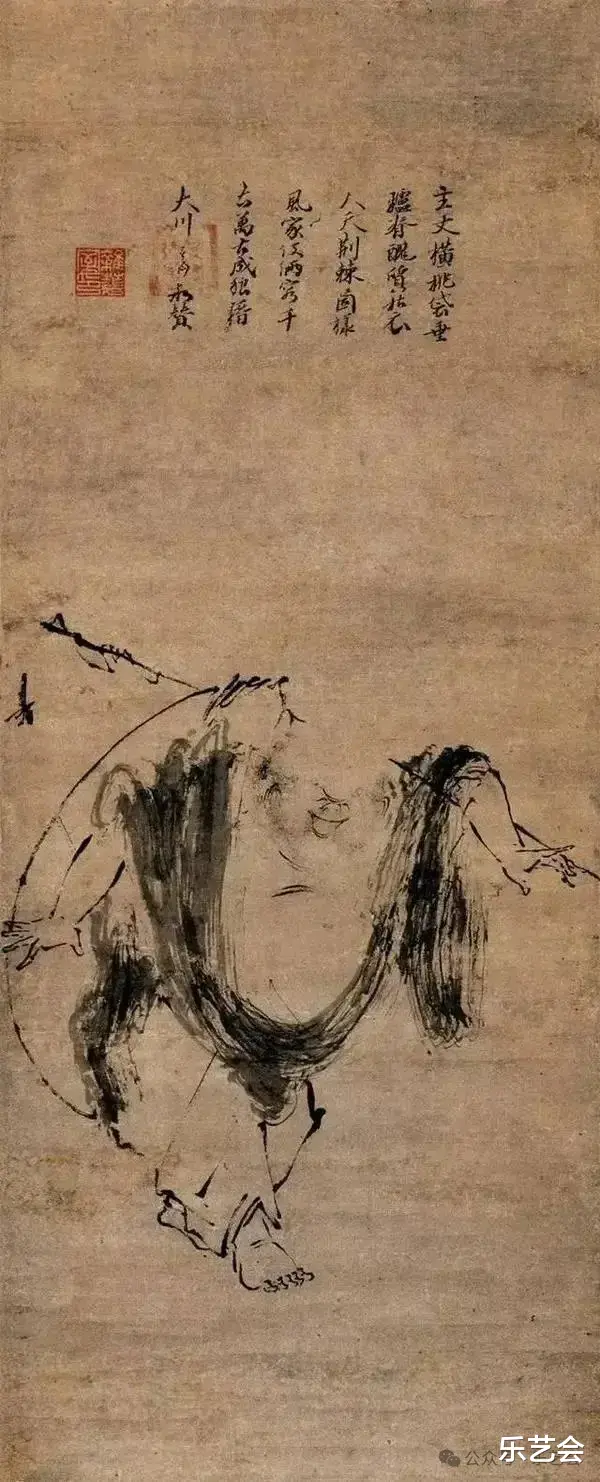

南宋 梁楷(傳) 《布袋和尚圖》

此畫幅有題贊:“主杖橫挑,袋垂驢脊。醜質枯衣,人天荊棘。個樣風家伎倆窮,千古萬古成狼籍。大川 贊。”“大川”乃南宋名僧釋普濟之號,曾住持靈隱寺。

南宋 梁楷 《布袋和尚》

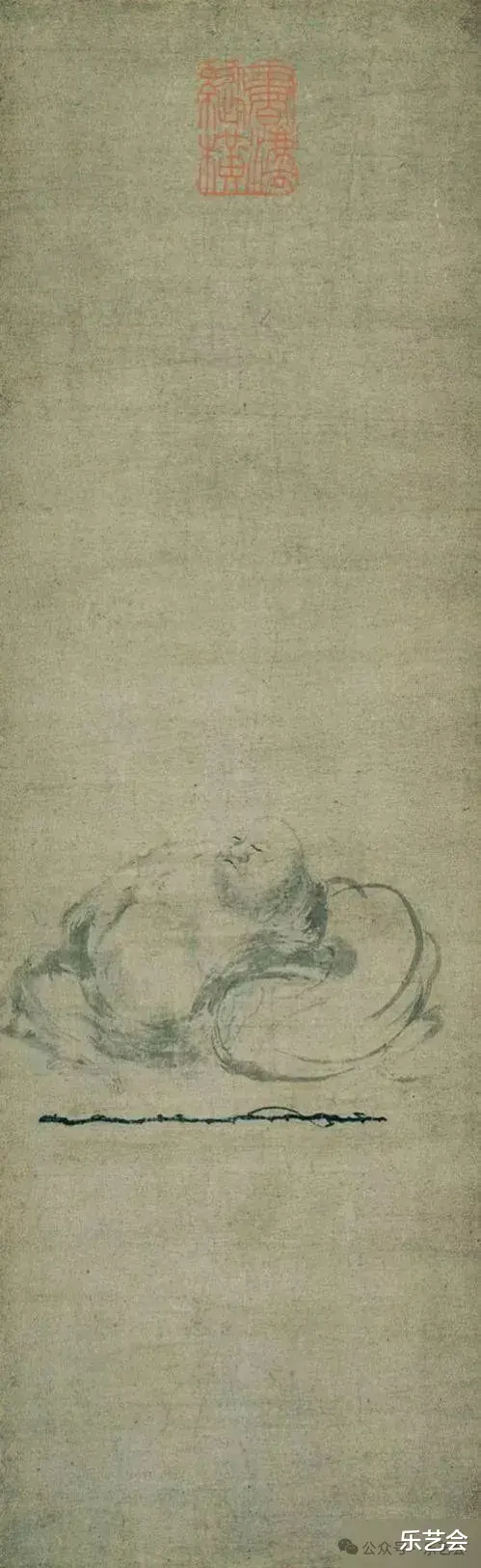

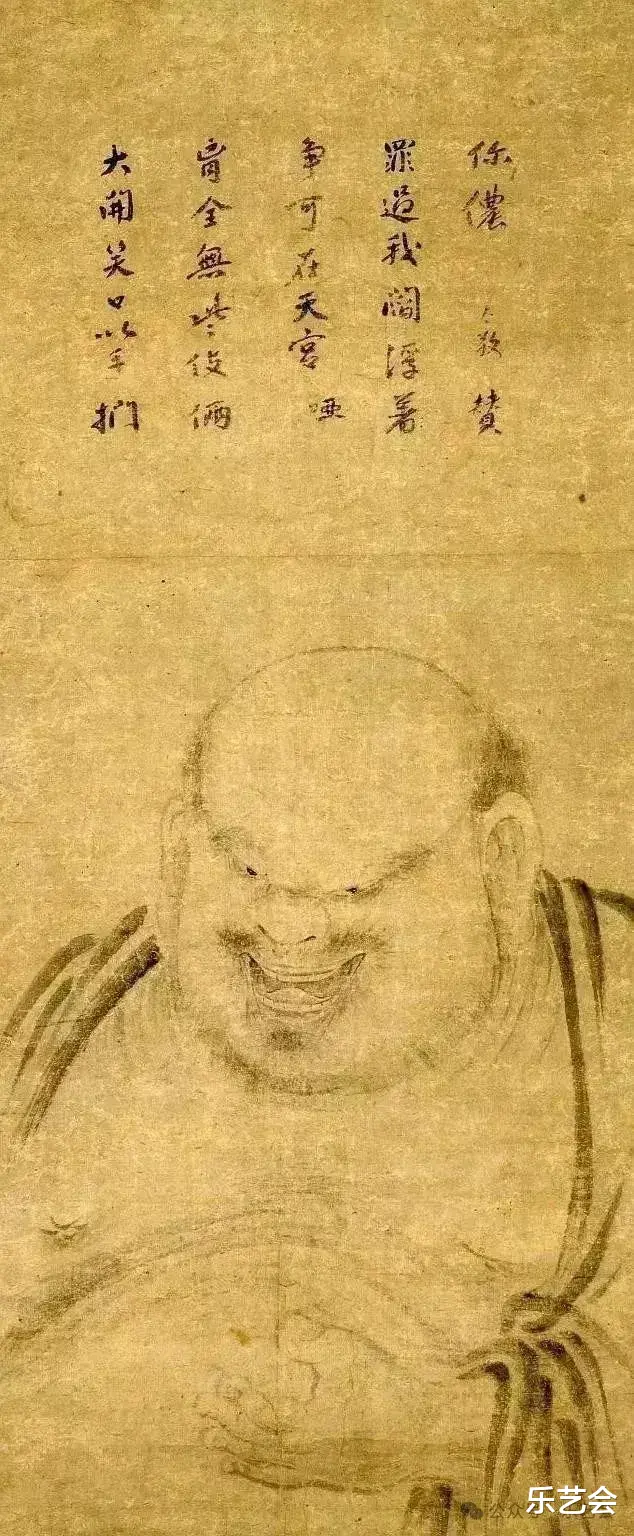

南宋禅僧 牧溪繪 《布袋圖》

南宋 牧溪(傳)《布袋圖》

畫面最上端有中國南宋末年禅僧簡翁居敬禅師的題贊,贊文是:大開笑口,以手扪胸。全無些伎倆,爭可在天宮。啞!罪過,我閻浮著,你侬。

南宋李確 達摩豐幹布袋像

紙本水墨高105.4公分寬32.4公分

日本京都右京妙心寺藏

此形象爲布袋和尚左手撫腹,仰天大笑。畫幅上方有偃溪廣聞題贊,文字從左至右書寫:“蕩蕩行,波波走。到處去來,多少漏逗。瑤樓閣前,善財去後。草青青處,還知否?住徑山偃溪廣聞。”左下角有“李確”題墨,無款。李確爲南宋畫家,據說曾向梁楷學白描。南宋畫家梁楷、南宋畫家牧溪、南宋畫家李確筆下的布袋和尚,雖然也偶有蹙眉之態,但是大多是笑吟吟的,笑口大開著了。

綜合上述的南宋出現的若幹笑彌勒像贊文本,聯系南宋時期紮堆湧現的笑彌勒藝術畫卷,所以我們也可以大致推測,笑彌勒的文化風俗與藝術圖像,大致是南宋産生,至少是南宋成型。

當然,在愁彌勒出現的時代,也可能已經存在笑彌勒,而在笑彌勒盛行的時代,也會繼續存在愁彌勒。這是個辯證問題。比如南宋也存在愁彌勒的文本敘述。

南宋釋廣聞有《布袋像贊》雲:

牙關咬定,行又行不上。布袋緊靠,放又放不下。知他裏許,有甚兜率內院底。十字街頭,遼天索價。南宋釋梵琮有《布袋贊》雲:

眼冷千江月,眉橫萬疊山。杖頭挑布袋,信腳到人間。

南宋大慧宗杲《布袋像贊》雲:

肩擔一條吉撩棒,棒頭挂雙破木履。盡力撮卻布袋口,不知裏許有甚底。落落魄魄鬧市行,藞藞苴苴沒羞恥。龍華會上若逢渠,定與椎落當門齒。

可見,既然是牙關咬定,面部必然無法笑呵呵,而一定呈現出惡相,而一旦眼冷,落魄,就更加不能去和合了。

比如南宋也存在愁彌勒的圖像呈現。在畫過笑彌勒的牧溪筆下,我們也能看到牙關咬定的愁彌勒。見下圖。

南宋 牧溪 《布袋和尚圖》