第五次戰役,是抗美援朝戰爭中最後一次,也是規模最大的一場戰役。爲了打好這場戰役,我軍派出第一、第二、第三野戰軍的王牌兵團——第19、第3以及第9兵團,欲一舉消滅聯合國軍在朝鮮的主力部隊。

志願軍總部確立了殲滅美軍三個師、英國土耳其3個旅、韓軍2個師爲目標。彭德懷、鄧華等人簽發命令,要求每個軍都要爭取殲滅美軍1個團到2個團。一開始,我軍信心爆棚,第3兵團代理司令王近山更是立下軍令狀,發誓要抓5000個美軍俘虜。

然而可惜的是,在第五次戰役兩個階段的戰鬥中,我軍均未達成目的。原來美軍已經熟悉了我軍的穿插和滲透戰術。在戰鬥中,美軍不再與我軍硬頂,而是在夜間徐徐撤退,不斷用猛烈的火力消耗我軍的實力。由于敵軍以裝甲車和汽車進行機動,我軍依靠兩條腿根本無法追上敵軍,付出巨大傷亡也只能打成擊潰戰。

即使偶爾截住了敵人,美軍也可以靠坦克、汽車就地組織環形防禦,而缺乏重武器的志願軍,根本無法突破敵軍的臨時防禦設施。僅在第一個階段,美軍在支援力量的接應下成功脫逃的次數,就有10次之多。至于戰鬥力更弱的韓軍,也做不到整師地殲滅,只能打成擊潰戰。

彭德懷不無失望地說:“如何各個殲敵的戰術問題還未適時解決。”

正當我軍准備結束第五次戰役時,美軍和他的仆從軍出人意料地攻了出來,敵人組建多個機械化特遣隊,向我軍公路以及航運節點猛插,將我第三、第九兵團的多個部隊隔斷在後,使我軍送不上糧食,運不回傷員。我軍各部交替掩護,在付出巨大的傷亡後突出了重圍。唯有60軍第180師最終孤立無援地陷入敵軍重圍,最終遭遇了重大損失,犧牲、被俘數千人。

當時的形勢是相當嚴峻的,美軍突破之淩厲,當然膽寒。5月27日,彭德懷不無憂慮地致電毛澤東:

“原擬保持淮陽、平康、安邊(鐵原至元山線),現均有被迫放棄之可能,元山亦難保存。”

在彭德懷看來,如果不阻止美軍反攻,最嚴重不單是鐵原—金化—平康“鐵三角”要被迫放棄,就是半島“蜂腰部”的戰略要地元山也可能落入敵手。若如此,平壤是否能保住都是個問題。

平壤如果丟失,一方面會降低朝鮮人民和朝鮮軍隊的士氣,另一方面將使美軍的氣焰更加囂張。對此,憂慮重重的斯大林從莫斯科給北京發電,希望盡力避免平壤陷落。

彭德懷當然清楚這一點,然而要將進攻之敵擋在平壤之外,又談何容易。因爲在第五次戰役中,志願軍在範弗利特的“火海戰術”“屠夫戰術”之下損失巨大,兵員竟然開始捉襟見肘、

如第3、第9和第19兵團各軍,除幹部外,在編戰鬥人員大多不足15000人,尤以第3、第19兵團各軍班長、副班長以外的幾層戰鬥人員人數最少。其中12軍13015人、第15軍12960人,第60軍11194人,第63軍12303人,第64軍13066人,第65軍11284人。與整補後的第38、第39、第40軍等老部隊相比,戰鬥人員少了四成至五成。

由此可見,雖然志願軍人數依然有數十萬之多,但戰鬥人員的缺乏,使彭德懷手中所能打的牌並不多。

更可怕的,是志願軍的士氣問題。第五次戰役沒有打好,部隊損失很大,前線缺衣少糧,戰場陰雨連綿、無遮無擋,到處都是泥濘的山谷、田野。冒著敵人的轟炸和追擊,無休止地戰鬥、行軍,戰士們承受了常人難以忍受的勞累、困乏和饑餓,即使意志力再堅強的人也會感到精神交瘁。

彭德懷注意到,志願軍除了常規傷亡外,還出現了大量非戰鬥減員。彭德懷電告毛澤東:

“三兵團損失很大,四處潰逃,企圖回國現象很嚴重,現正派人分途攔擋歸隊中。”

人民軍隊從來不怕敵人“鋼多”,就怕自己“氣少”。“氣少了”,是打不了勝仗的。

就在此時,美軍的攻勢仍在繼續。到了6月11日,美軍進占鐵原和金化,美方判斷,中朝軍隊在第五次戰役中遭受了空前的損失,若要取得優勢地位,理應准備新的進攻。美軍情報部門估計,中朝軍隊地面部隊總兵力爲61萬人。當然這個估計數遠低于中朝聯軍所擁有的軍隊,而且低了不少。但從另一個側面也說明,聯合國軍如今士氣爆棚、信心十足,而他們的依據就是——志願軍人數減少了,不像之前那樣擁有山呼海嘯一般的絕對優勢。

形勢是嚴峻的,問題是困難,就在彭德懷緊鑼密鼓地准備構建新的防線之時。毛澤東突然送來一個絕好的禮物——一支精銳的10萬大軍。

抗美援朝戰爭開始時,第13兵團、50軍以及66軍相繼入朝,他們也被稱爲一番兵團。到了第五次戰役時,第9兵團整補完畢,與第3兵團和第19兵團一同入朝參戰,這被稱爲二番兵團。而二番兵團的後續——三番兵團,還在准備之中。

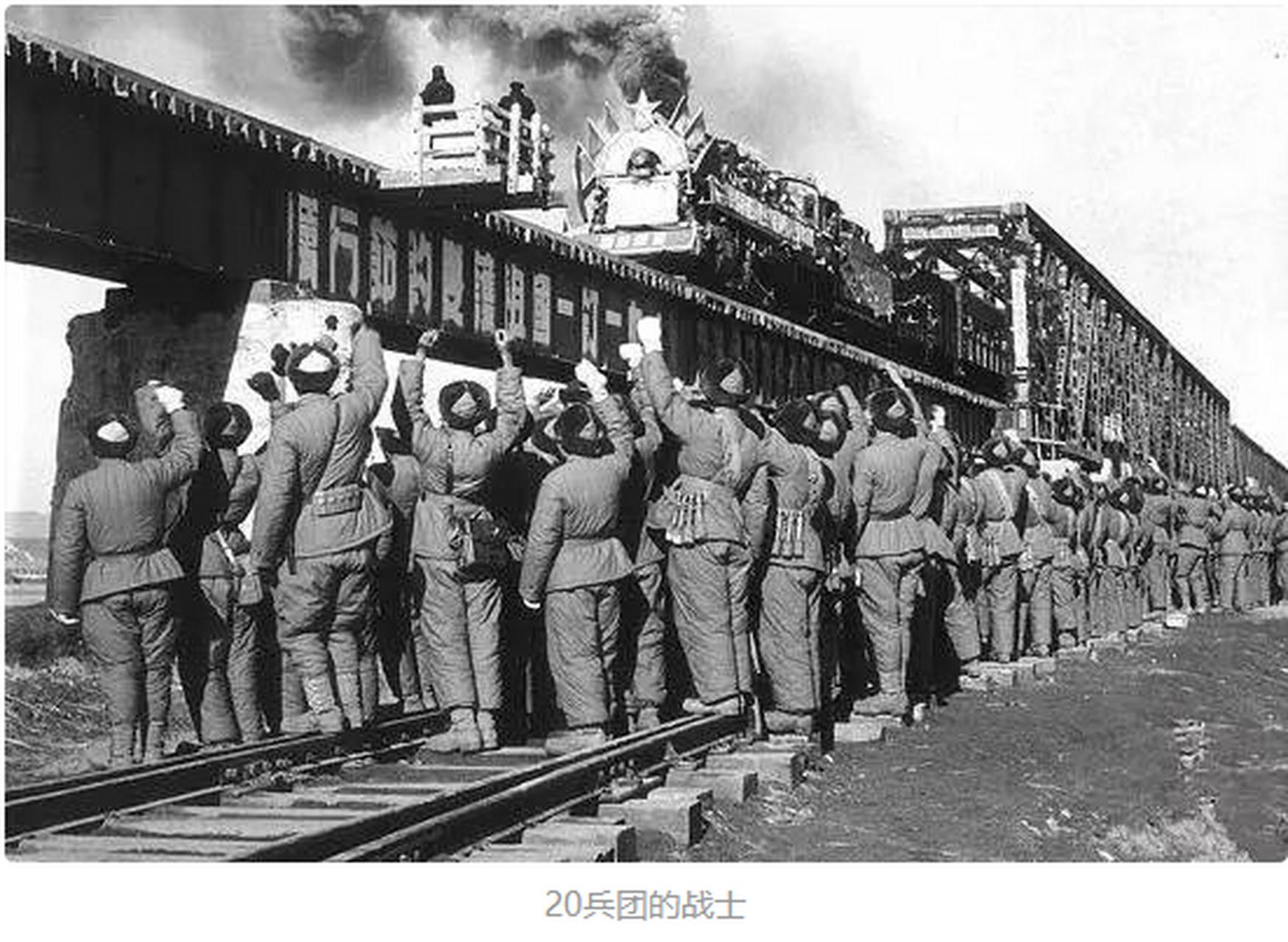

在發起第五次戰役前,毛澤東准備給自己放一個假,專心致志地完成《毛澤東選集》的編纂工作。但在此之前,毛澤東親自過問了三番兵團的組建工作。首先毛澤東領導中央軍委組建了志願軍第20兵團,兵團擁有第67和第68兩個軍。經過整補,兩軍人數都超過了5萬人,加起來超過10萬人。20兵團的司令,毛澤東選擇了自己的愛將——楊成武。

如今朝鮮前線極其緊急,因此彭德懷急切盼望三番兵團提前入朝。而就在這時,毛澤東給了彭德懷一個好消息,三番作戰部隊馬上就要出發了。彭德懷非常欣喜,沒想到毛主席辦事如此麻利,沒想到主席在休假之前所預留的閑筆,竟在如此關鍵的時刻起到了巨大的作用。10萬生力軍,就如一場及時雨,來的實在太及時了。彭德懷不禁感歎:“還是主席高明啊!”

1951年6月,20兵團接到入朝命令。爲了給楊成武、張南生餞行,毛澤東專門將他們召喚至中南海,並請他們吃了一頓便飯。

席間毛澤東鄭重其事地告誡楊成武:

“自從 5 月 21 日開始,所謂的‘聯合國軍’又向北壓迫、推進、合圍,妄圖陷中朝軍隊于困境。中朝部隊已于23 日向北轉移。24 日我主力北移之際,美第一、第九、第十軍和南朝鮮第一軍以坦克爲前導向北猛插。形勢陡然間嚴峻起來。面對這種情況,彭德懷同志准備組織三道防線節節抗擊,堅持到 7 月底。

如果敵人在北朝鮮中部東海岸港口元山登陸,南北對進,屆時平壤、元山一線亦將難守。爲此,你們二十兵團必須在此前趕赴朝鮮前線,以穩定戰線。你們在軍事上必須准備持久作戰,積極防禦。要堅持這個戰略方針,不能輕易放棄一寸土地,不能輕易後撤。換句話說,你們二十兵團入朝後,在朝鮮東線的主要任務是要在敵人正面不增兵、側後不登陸的情況下,把防線穩定在北緯 38 度至 38.5 度之間。”

最後,毛澤東拍了拍楊成武的肩膀:“你們是京津衛戍部隊,京津衛戍兵團啊!”得到了主席的重托,楊成武霍的一下站了起來:“我們保證一定完成任務。”

酒宴後,楊成武回到駐地心緒難平,他披衣起身,揮毫寫下一首詩:

“如火電令催東征,領袖召見紫禁城。一席妙語明方略,三杯美酒寄深情。熱血滾滾翻激浪,豪氣漫漫貫長虹。不負主席不負黨,此去誓將敵虜平。”

楊成武兵團10萬大軍到來,不僅讓彭德懷欣喜萬分,也大大出乎了“聯合國軍”的意料。美軍將20兵團排除在所有評估報告之外,最終是要吃苦頭的。

20兵團到達朝鮮後,與第9兵團進行了替換。同時毛澤東還建議彭德懷,可將整補完畢,配置在第二線的第38軍、第39軍和第40軍調至前線。由第三兵團和第19兵團負責東西海岸防務,防止美軍從側後登陸。他強調最前線必須修建多數糧彈儲備庫,使作戰時能隨缺隨補。

可以說,20兵團的到來,讓那些在第五次戰役中受到巨大損失的部隊,得到了喘息和療傷的時間。同時還穩固了戰線,讓我軍對“聯合國軍”再次擁有了人數上的絕對優勢。因此,這樣的情況也讓毛澤東和彭德懷有了發動“第六次戰役”的打算。

然而就在我軍積極准備“第六次戰役”時,美軍卻先發制人,發動了所謂夏秋攻勢。範弗利特一度非常樂觀,“”若能的提供一些滿意的條件,聯合國軍將攻占平壤—元山一線。”

就這樣,“聯合國軍”的數十萬大軍突然啓動,向中朝兩軍所據守的陣線發動了猛烈進攻。而這將是美軍第一次,也是最後一次全線發起的進攻戰役。

爲了抵擋敵人攻擊,志願軍派出6個軍擔任防禦,依次爲第65、第64、第47、第42、第26以及第67軍。

9月中旬,志願軍防線當面,特別是剛剛接防的67軍當面之敵出現了異動。敵人集中10多架飛機、70多輛坦克、100多門105毫米火炮以及美軍3個營,向我軍67軍第200師第599團的防禦陣地發動猛攻。

面對美軍空、炮、步、坦的聯合進攻,初來乍到的67軍大發神威,只丟失了前沿四個班的陣地,殲敵千余人。衆所周知,我軍更擅長運動戰,不太擅長陣地戰。美軍也評價志願軍“不像朝鮮人那樣死戰不退”。美軍剛剛在朝鮮人民軍據守的“傷心嶺”“血染嶺”那裏碰了釘子,因此想拿剛剛換防的67軍開刀,捏捏“軟柿子”。結果卻沒想到,他們踢到了鐵板。

原來,67軍率先推廣了馬蹄形坑道,戰士們躲在坑道中,有效地抵禦了敵軍猛烈火力。以坑道工事爲依托,戰士們不放棄任何一個陣地,積極防禦、陣地堅守、陣前出擊、陣內反擊和伏擊。陣地丟了,立即派出小部隊于夜間將其奪回。這樣一來,我軍傷亡大大減少,陣地能夠穩固,還能大量消滅敵人。

美軍不甘心失敗,于是又在10月5日向20兵團第67軍、68軍所據守的文登裏地區發動突擊。從戰術上看,美軍在該方向作戰的一個特點是“坦克劈入戰”,即使用集群坦克沿文登裏川地發動突擊。文登裏這片3.5平方公裏的川地,非常適合裝甲兵作戰。美軍自然不會錯過這個機會。欺負的,就是志願軍沒有足夠的反坦克武器。

楊成武預見文登裏必有惡戰,于是他一再囑咐陳坊仁將軍,除了機槍正面防禦外,還注意防止美國坦克的沖擊,提出工事和火力相結合,摧毀敵人的坦克劈入戰。

10月5日當天,美軍第10軍投入60多輛坦克,浩浩蕩蕩地向68軍第204師所據守的陣地發動猛沖。發動機的轟鳴聲震耳欲聾,一輛輛鋼鐵巨獸,肆無忌憚地向我軍襲來,卷起滿天煙塵。不僅如此,天上的飛機和後面的大炮還用凝固汽油彈和如雨點般的炮彈爲坦克助陣。

形勢很緊急,當我軍早有准備。204師集中全師12門野炮、49門無後坐力炮和巴祖卡火箭筒(仿制版),組成一個150人的反坦克大隊,專門承擔打坦克的任務。

勇敢無謂的戰士們,潛伏在公路邊、莊稼地裏,待敵人接近,然後用或家庭男童和無後坐力炮猛烈打擊敵人,形成交叉火力網。此戰之中,我軍摧毀敵人38輛坦克,斃傷敵人7690人,其中美軍3390人。68軍傷亡2400人,被占去陣地50多平方公裏。

在68軍與坦克鏖戰的同時,他們的兄弟部隊67軍在北漢江以西、金城以南與美國第9軍展開血戰。第9軍也以坦克爲先鋒,各個坦克後配屬了步兵分隊,引導步兵沖擊,試圖分割包圍志願軍的前線陣地。

10月13日淩晨3點,美軍向67軍陣地發動進攻,出動坦克90多輛,27個營的步兵,發射炮彈10萬發,飛機整日轟炸,將我軍這地炸成一片火海。

這場戰鬥打得極其艱苦,到了14日這天,67軍一線團陣地幾乎全部被敵軍占領。但敵軍也付出了巨大的人員傷亡。16日,彭德懷致電20兵團和67軍,表揚了他們的英勇奮戰。

從戰場態勢看,67軍所面臨的壓力極大,楊成武將軍、師第二梯隊都投入交戰,手中一個預備隊都不留。在激烈的戰鬥中,67軍以1萬多人傷亡的代價,殲敵2.3萬人。楊成武注意到,敵人的攻勢越來越弱,就像是被拔掉了爪牙的老虎,再也凶不起來。

然而由于我軍也沒有預備隊,實在無法進行反擊。因此楊成武不無遺憾地說:

“這時,我們倘若有後備力量,是完全可以對敵進行反擊,殲滅更多敵人的。”

由于67軍傷亡太大,彭德懷一度打算將該軍撤下來,但楊成武卻表示,部隊不能撤,如果撤了,反而不好守,敵人已經是強弩之末。最終彭德懷和中央軍委批准了楊成武的意見。

到了10月22日,美國第九軍的攻勢終于偃旗息鼓,67軍在金城以南丟失了132平方公裏的陣地,但卻大量殲滅敵軍的有生力量,證明了我軍具備了陣地戰的能力。

有些學者認爲20兵團打得並不好,畢竟加起來丟了近180平方公裏的陣地。但若無20兵團這支生力軍,豈不是丟得更多?在徹底掌握陣地戰要訣之前,這是必然要付出的學費。

在20兵團以及各兄弟部隊的共同抵抗之下,美軍的夏秋攻勢以失敗而告終,雖然總共奪取了467平方公裏的土地,卻付出了7.9萬傷亡的代價。毛澤東、彭德懷見斬獲如此巨大,于是取消了第六次戰役。相比于運動戰,陣地戰反而殲敵更多。

而美國五星上將布萊德雷也哀歎:“李奇微用這種戰法,至少需要20年光景才能到達鴨綠江。”由此,美軍放棄了原定推進到平壤的計劃,然是灰溜溜地回到談判桌。

與此同時,中央軍委將志願軍戰場作戰明確爲“堅守防禦”,大量消耗敵人的有生力量。就這樣,朝鮮戰場全面進入了陣地戰階段。