每逢清明,原農業部部長何康都要率家人去位于北京香山南邊的福田公墓掃墓。

在這裏,三位老友之墓並肩而立。左邊是何康的父親何遂之墓,右邊是何康的嶽父缪秋傑之墓,中間則是1950年在台灣就義的吳石將軍之墓。三人都曾在民國政府高層擔任要職,也都選擇了與中國共産黨同行。

何遂是老同盟會會員,但其三子一女一媳皆爲中共地下黨黨員。其中,何康和兩位兄長1939年底組成的“特別黨小組”先後受葉劍英和董必武單線領導,被視爲“戰略棋子”。

隨著何康和弟弟何達2021年7月先後離世,何家第一二代多已集體謝幕。如今,接續修家族史、張羅聚會掃墓等重擔就落在何康長子、第三代中的“領頭羊”何迪肩上了。畢竟,作爲中國現代史上的“老何家”,其家族的曆史也正是中國曆史的一塊重要拼圖。

2021年4月,何迪與妻子王苗訪問廣西大學舊址,攝于桂林雁山園的大榕樹下。本文圖/受訪者提供

“戰時農都”

2021年4月初,春寒料峭。98歲的何康在北京醫院住院已近兩年,90歲的何達確診淋巴癌晚期,即將入院化療。何達多年來一直在爲家人做口述史,搜集整理資料。入院前,他將這些資料全部托付給了何迪。

《中國新聞周刊》記者在何迪家中看到,那是幾個白色亞克力收納箱,上面分別貼著“吳石”“何遂”“何康”的名簽。吳石資料箱裏,有他的獄中絕筆拓件。

那時何迪剛卸任瑞銀證券董事長,有了屬于自己的時間。他決定趁著還來得及,踏上追尋父輩足迹的尋蹤之旅。

他和妻子王苗首先訪問了父親1940年入讀的廣西大學農學院。農學院位于柳州沙塘,擁有一批海外留學歸來的大教授,師資力量很強。除農學院外,沙塘還有農業科研和試驗基地,三位一體,被稱爲“戰時農都”。何康曾說,生我父母,育我沙塘。

那時何達在沙塘讀小學,在他眼中,廣西大學農學院是如此美好。馬路筆直,路邊高高的尤加利樹可用作枕木,校園裏還有籃球場、劇場,遊泳池鋪設著木地板,通往鎮裏的路上小橋流水,風景如畫。

何迪見過父親保存的大學筆記本,其中有一冊用英文、拉丁文和中文列出植物學名,旁邊畫著對應的植物圖。見到花草樹木就說出其拉丁學名,成爲何康終身的愛好。秋天院子裏銀杏樹金黃,他會說“Ginkgo biloba”(銀杏拉丁名),這成爲何迪唯一知道的植物拉丁學名。解放後,農林業成爲何康終生的職業,直至改革開放後擔任了農業部部長。

抗戰時,何家五個孩子都曾在廣西工作或讀書,這是因爲,何遂時任國民政府立法院軍事委員會委員長,兼桂林行營(後改爲桂林辦公廳)中將總顧問。

桂林行營下轄數個戰區,其中第四戰區司令長官爲張發奎,司令長官部駐柳州。1940年起吳石擔任了第四戰區中將參謀長,陳寶倉任該戰區中將副參謀長。在12個戰區中,第四戰區是國共合作保持得較好的。

何遂與吳石是福建閩侯同鄉,在孫中山發動的“護法運動”中相識,此時已成莫逆之交。何康在位于柳州的廣西大學農學院讀書時,常得吳石關照。

何康和兩個哥哥都已入黨,同屬于一個“特別黨小組”。大哥何世庸是三兄弟的領頭羊,11歲就被送到加拿大留學,九一八事變時他正在沈陽讀醫學預科,“像換了一個人,發瘋一般投身學生抗日活動”,兩個弟弟也跟著他走上革命道路。這個特別黨小組在葉劍英回延安後改由董必武單線領導。董必武指示他們,“勤學勤業勤交友”,長期埋伏,待機而動。

何遂的另一位至交缪秋傑時任國民政府鹽務總局總辦(局長),由于這層關系,何家老大和老二都進入了鹽務系統工作,以此爲合法身份。

缪家大小姐缪希霞也在廣西大學讀書,是一位多才多藝的清秀佳人,校花級人物。何家有四子一女,缪家有四女一子,兩家都希望結成兒女親家。有一天缪秋傑竟直截了當問女兒,“大”好還是“三”好(缪家姐妹對何家兄弟的稱呼),並要她早點決定。缪希霞最終選擇了比她小三歲半、性格陽光熱情還愛批評她的何康爲終身伴侶。

1944年湘桂大撤退時,吳石下令軍列臨時加挂車廂疏散難民,何康和農學院的同學們得以輾轉撤回重慶。吳石還派副官將缪希霞、何達等一家老小送上撤往貴州的火車,這位副官,就是日後與吳石一同犧牲在台北馬場町的聶曦。

儉德坊2號

2021年8月,處理完父親和叔叔的後事後,何迪和妻子王苗、弟弟何巍再次踏上尋蹤之旅,這一站是重慶。

他們下榻在北溫泉柏聯酒店,入口處就是父母舉行婚禮的數帆樓。1945年雙十節,何康和缪希霞在這裏結婚。直到兩個月前訂婚時,何康才正式告知缪希霞自己是中共黨員,組織已批准他們結婚。1946年 12月,長子何迪在南京出生。

抗戰勝利後,何遂和吳石都回到了南京。何遂繼續擔任立法院軍事委員會委員長,吳石則調任國防部史料局(後改爲史政局)局長。這一時期,兩人交往更加密切。

何遂和吳石同爲新式職業軍人,又都深受中國傳統文化熏陶,皆能成篇背誦《左傳》《戰國策》等古文。他們都酷愛古典詩詞書畫,尤其喜愛蘇東坡書法。吳石曾刻了一枚閑章“戎馬書生”。

詩畫唱和是他們精神交流的一種方式。1943年中秋,吳石虛歲50,何遂爲摯友寫下《百字令·對酒當歌》:“收拾乾坤歸腕底,吾輩固應如是。多少英雄,古今人物,去去長江水。”豪情溢于言表。

內戰爆發後不久,何家三兄弟的關系轉至中共中央上海局,由上海局主管統戰工作的張執一單線聯系。

1947年10月,上海局成立了瑞明公司,作爲新的經濟據點。公司名義上由何遂和缪秋傑出資,實際上資金來自上海局,主要爲解放區籌辦西藥等急需物資。何康擔任總經理,財會專業畢業的缪希霞擔任公司會計。一年後,根據張執一的指示,缪希霞也正式入了黨。

何達後來評價,大姐(指排行老大的缪希霞)是個典型的愛情至上主義者。何迪很同意這個看法,他深深感受到母親對父親那種無條件的愛和追隨,他覺得,那是一種超越政治的純粹的愛。

何家賣掉了南京老宅,舉家遷往上海,住進了愚園路儉德坊2號。這是一棟獨門獨棟的三層西式小樓,十分幽靜,實際上成了上海地下黨一處秘密聯絡點。

2007年,何康帶著一家人重訪了儉德坊2號。門外,法國梧桐已幹老枝粗。登上二樓,何康指著告訴何迪等人,這是爺爺奶奶的臥室,這是他和缪希霞的房間,通陽台的一間是何嘉的香閨。三樓除何達的臥室外,就是一間存放貴重藥品的倉庫。

何康還講述了一個驚心動魄的故事。那是1948年8月,幾個經濟警察突然闖入,說是接到舉報要搜查違禁物品。當時何遂和親家缪秋傑都在客廳裏,接待的貴客是監察委員張維翰。警察見這幾位都來頭不小,只草草查看了一下就離開了,要何康第二天去警局接受訊問。其實,當時他們床下就放著X光機,三樓庫房裏存著盤尼西林等進口藥品。當晚缪希霞熬通宵做出了一套假賬,又經過疏通,此事以“查無實據”不了了之。

那一階段,吳石是何家常客。他和何遂總是用福建閩侯方言聊天,在何家子女聽來“叽裏咕噜的比外國話還難懂”。

何遂有個突出的特點,就是在政治上清醒而敏銳。他的家庭氛圍很特殊,成年子女都加入了共産黨,無一例外,他自己也很早就跟周恩來、董必武、葉劍英等共産黨人建立了聯系。內戰爆發後,他越來越相信,救國的希望只能寄托在共産黨身上。

在愛國、抗日、反蔣這條心路上,吳石和何遂完全一樣。吳石先後從武昌第二預備軍官學校、保定軍官學校畢業,成績都是第一名,有“吳狀元”之稱,後又以優異的成績畢業于日本陸軍大學,被視爲日本通、軍界才子,但他不是蔣介石嫡系。何康曾寫到,吳石自視頗高,卻一直無緣軍隊實權,這是他“難解的心結”。他對蔣介石重用嫡系的無能之將深感不平,對蔣介石大打內戰痛心無比。

1947年,他在《國防新報》上發表文章:“吾國人心之诟病,頻年如江河日下,令人不寒而栗⋯⋯舉國滔滔莫不以競逐私利爲務,違法敗紀,寡廉鮮恥,殘忍刻薄,冷漠無情之事實,隨處可見,隨地可見。”

吳石在內戰早期就預言國軍必敗,多次對友人喟歎:“國民黨不亡是無天理!”何遂對他說話極其透明,經常慷慨陳詞,吳石終于邁出了關鍵的一步,同意與中共代表直接見面。也正因此,後來國民黨方面痛批何遂是“近代中國政治上最喜歡興風作浪的搗亂分子”。

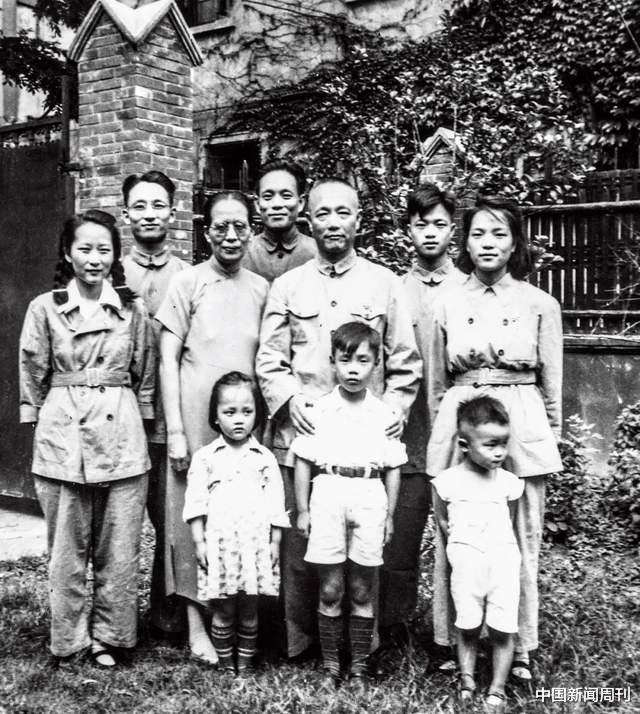

1950年,何家在上海愚園路儉德坊2號前留影。從左至右,前排爲:何敏、何仲山、何迪;後排爲:缪希霞、何康、陳坤立、何世庸、何遂、何達、何嘉。

“風蕭蕭兮易水寒”

1947年4月的一個中午,上海局負責人劉曉、劉長勝、張執一在著名的錦江飯館(也是地下黨一個秘密據點)宴請吳石。溝通是閉門進行的,何遂和何康都避到門外等候。之後,何康接到指示,保持與吳石的單線聯系。

此後,在愚園路儉德坊2號何家寓所,張執一和吳石多次單獨會面。吳石往返于滬甯之間,不斷送來重要情報,大多是自己坐夜班火車來,有時也派副官聶曦送來。

1949年3月,吳石親自到儉德坊來,把包括《國防部全國軍備部署圖》《國防部長江江防兵力部署圖》在內的一組絕密核心情報交給了何康。讓何康印象很深的是長江江防圖,這是一張很大的圖,圖上標注的部隊番號竟細致到團。他知道這組情報的分量,迅即送交張執一。

情報很快送抵即將展開渡江作戰的三野。解放後,三野參謀長張震曾兩次向何康提及,這組情報對部隊渡江作戰幫助很大。

這樣的重要戰略性情報還有很多。中共黨史出版社出版、被有關部門列入隱蔽戰線人物書系推薦的《冷月無聲——吳石傳》寫道:“吳石將軍本身就是軍事戰略專家,加上身居要職,因此,判斷情報價值駕輕就熟,探取情報如魚得水,相對容易。其提供情報的價值非常人可比,如同雪中送炭,其貢獻難以用語言、數字表述。”

4月下旬,吳石即將南下,赴任福州“綏靖公署”副主任。臨行前一晚,何康夫婦在上海法租界霞飛路的卡弗卡斯咖啡館爲他踐行。咖啡館是一個白俄羅斯人開的,有個不大的舞池,留聲機不停地放著《何日君再來》等舞曲。

當時解放軍已首先從安徽勝利渡江,他們會心地交換了對局勢的看法。何康已奉命留在上海迎接解放,雙方知道今後很難再直接聯系,都不勝惜別之意。吳石平時讷于言,當晚卻心情激越,興奮地跳舞,還用福州鄉音吟唱:“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不複還。”

沒想到,一語成谶。

福州解放前夕,吳石于8月16日飛赴台灣,就任“國防部”參謀次長。何遂次子何世平已在台中、台南鹽務機構潛伏三年多,母親陳坤立與他同住,何遂和女兒何嘉也已于6月赴台。

此時出現了一個意外情況。6月,香港報紙登出了上海軍管會名單,何康作爲農林處處長赫然在列。消息傳到台灣,何世平的同事們私下議論紛紛,有人甚至散布“何家兄弟都是共産黨”。

8月,吳石和何遂多次以攜家人遊山玩水的名義密商。吳石同意繼續爲共産黨工作,在台灣這個海峽阻隔、交通不便的地方,就需要在組織上建立更緊密的秘密聯系。這是一種甘冒斧钺的選擇。

風聲日緊,吳石催何遂一家趕快離台。何遂也擔心吳石的安全,吳說自己不要緊,有“國防部參謀次長”這塊牌子掩護。

何家人分兩路撤離。9月1日,何遂夫人、何世平一家與何嘉由基隆乘船駛往廣州(當時還未解放),再轉往香港。吳石則替何遂買好從台北直飛香港的機票,親自開車送他去機場,目送他上了飛機。

九十月間,吳石親赴香港,在何嘉的協助下與中共上海局駐港負責人接上了關系。12月,何遂夫婦和何嘉從香港返回了上海。

然而,僅僅隔了半年,就傳來一個晴天霹雳般的噩耗:1950年6月10日,吳石在台北馬場町刑場就義,年僅57歲。

聞此噩耗,何遂痛不欲生,致心髒病發作住院。

何家孫輩們曾回憶,吳石的遇害對爺爺打擊極大,他認爲摯友是替自己赴難的。何康後來在紀念吳石的文章中寫道:“對這位生死知己的死,父親懷著複雜難言的隱痛,這伴隨了他整個晚年。”

“有事找何康”

吳石犧牲時,他的長子吳韶成正在南京大學經濟系就讀。一天他在學校圖書館翻閱報紙時,從上海的英文報紙《字林西報》上看到一條豆腐塊消息《轟動台灣間諜案,四要角同被處死》,猶如五雷轟頂。

早在父親剛赴台時,吳韶成有天突然在自己的信箱裏發現一個小紙條,也不知道誰塞進去的,上面是父親的筆迹,用鉛筆寫著一句話:“有事有困難你找何康。”因此他立即前往上海,找到了時任華東局農林部副部長的何康。

何康除證實吳石確已犧牲外,沒有提供任何消息。他還囑咐吳韶成,不要多說這些事,因爲“牽涉的人太多”,萬一遇到組織審查,就告訴對方找華東局。

從此,吳韶成和留在大陸的妹妹吳蘭成一直守口如瓶,家庭出身一欄裏填的是“國民黨舊軍官”。在台灣的母親和年幼的弟弟、妹妹,此後也杳無音信。

吳韶成大學畢業後分到鄭州的河南冶金局工作,吳蘭成從上海第一醫學院畢業後分配到內蒙古大興安嶺的牙克石林場當了兒科醫生,先後入了黨。“文革”期間,兄妹倆都受到審查,黨籍不予恢複。

1972年,吳韶成向中央寫信申訴。在周恩來和葉劍英的直接過問下,由總理辦公室副主任羅青長操辦,中央有關機關以密件形式向兄妹倆所在單位出具了公函。公函明確說明,當年爲了保密起見未給吳石子女發烈士家屬證明書,“今後對吳韶成(吳蘭成)同志應作革命烈士子女看待”。

這份烈士證明遲到了23年。作爲吳石的直接聯系人,何康遵照組織指示讓吳韶成兄妹保守秘密,但作爲個人,他深感內疚,承受著心靈的重負。

五六十年代,何康奉命來到海南儋州,創建起“熱作兩院”(華南熱帶作物科學研究院和華南熱帶作物學院),致力于發展新中國橡膠事業。體弱多病的缪希霞也離開北京,隨他來到海南。夫婦倆始終牽挂著吳石留在大陸的這雙兒女,卻愛莫能助。

1978年1月,何康調回北京,擔任農林部副部長。他和缪希霞開始盡己所能地幫助吳家兄妹。

不久,吳蘭成夫婦從工作了20多年的牙克石林區調入北京。

直到很多年後,吳蘭成都不知道這一切是怎麽促成的。她在發給何迪的微信中回憶,牙克石是一個當年地圖上都找不到的地方,非常寒冷,冬季氣溫低達零下40℃。70年代末農林部從基層選調科技人員到部裏,其中就包括她的丈夫陳進森,她也因照顧夫妻關系隨同進京。初到北京人生地疏,找工作成了難題,是“希霞姐”主動幫她,她才得到去中醫研究院信息所應聘的機會,被聘爲副研究員。

實情是,1976年缪希霞從廣州到北京探親,途經鄭州時專門去探望吳韶成夫婦,得知了吳蘭成的情況。農林部從基層選調幹部時,正是何康特別推薦了陳進森。

1980年5月,吳石夫人王碧奎移居美國洛杉矶,與幼子吳健成一起生活。爲讓吳韶成、吳蘭成赴美探母,有關部門作出了特別安排。

這年10月,何康率科教代表團訪美,專門到中國駐舊金山總領事館爲吳家兄妹赴美打前站。行前,缪希霞細心地幫他把有關部門交代的六點注意事項列在記事本上,包括訂票、簽證、聯絡方式等,還有一條是:代表中國政府歡迎王碧奎和吳健成回國,或探訪,或定居,領館將給予簽證、經費、機票、交通等協助。缪希霞還附加了自己的建議:了解王碧奎的居住條件和安全情況;吳蘭成想參觀美國醫院、收集醫學資料,也請領館幫助安排。

次年,吳韶成、吳蘭成隨中國冶金代表團訪美,小妹吳學成也從台北趕來。王碧奎當年受吳石案牽連入獄,在吳石被執行死刑後兩個月才被釋放,獨自含辛茹苦撫養大兩個幼年子女。曆經32年磨難,一家人終于在異國他鄉團聚,抱頭痛哭,吳韶成在母親面前長跪不起。

90年代初,吳石骨灰安葬事宜提上了日程。缪希霞建議,在福田公墓購地,爲吳石建造墓地。

福田公墓北依燕山山脈,西鄰八大處,是北京市高等級公墓,許多社會名流葬于此。“文革”結束後,在缪希霞主持下,缪家從退賠和變賣缪秋傑生前所住四合院的款項中拿出兩萬,在福田公墓建了家族墓地。

經有關部門同意,就在缪家墓地旁爲吳石造好了墓室,豎起了墓碑。墓碑高約1.6米,寬約1米,碑身爲漢白玉,頂端刻著一對麒麟浮雕,莊重雅潔,等待著吳石將軍的歸來。

何康陪吳韶成、吳蘭成驗收了完工的墓地,又一起參加了羅青長等領導的會見。羅青長對兄妹倆說,“我們對你們父親的事一直念念不忘”,自己就是當事人之一,周恩來總理在彌留之際還專門把他找去交代,不要忘了在台灣的朋友。

1993年,王碧奎在美國去世。1994年4月22日,何康代表有關部門主持了小範圍的吳石夫婦骨灰安放儀式,吳家四位子女、何家第二代健在者悉數出席。

何康致悼詞:“吳石將軍反對內戰,致力于全國解放和祖國統一的大業,功垂千秋。吳石將軍博學多才,廉潔奉公,忠厚待人,愛憎分明,一生兩袖清風,在那個時代實屬難能可貴,這是我們親眼看到和親自受到的教育。”其間,他哽咽不已,老淚縱橫。

在2008年何遂誕辰120周年之際,何家決定建立家族墓。何遂1968年病逝後,骨灰存于八寶山革命公墓。家族墓造好後,何家開具證明,將他的骨灰遷出,葬于吳石墓地之畔。

由何達撰寫的墓志銘寫道:“先生性豪俠,廣交遊,平生知己莫過吳石與缪秋傑。今三人墓室相鄰,豈天意乎?”

北京福田公墓,何遂、吳石和缪秋傑的家族墓相伴爲鄰。

爲了父輩的囑托

吳石的骨灰入土爲安,子女也都得到了妥善照顧,但何康還有一樁心事未了。

直到那時,對吳石的紀念都是在保密情況下進行的。作爲曆史當事人,何康希望有生之年能將自己所知的吳石事迹書寫出來,使他的英名得以在公衆中傳揚,不受誤解,不被湮沒。但當時條件還不具備。

時間又過了十多年,來到2006年。這一年,在何康和何達的協助下,民政部正式向吳石子女發放了烈士證書。當年的“特別黨小組”,老二何世平已去世多年,何世庸92歲,何康自己83歲,可謂時不我待。

何康邀請大哥何世庸和妹妹何嘉一起回憶,由何達整理,寫出了《從大陸戰鬥到台灣——緬懷吳石伯伯》。口述成文後,何達分別發給吳韶成和吳蘭成,請他們過目提意見。

吳韶成建議,將父親的絕筆詩納入文中。1981年吳韶成兄妹赴美探親時,母親出示了父親寫于一本畫冊背面的獄中遺書,這首詩就寫于遺書末尾。詩中寫道:“天意茫茫未可窺,遙遙世事更難知。平生殚力唯忠善,如此收場亦太悲。五十七年一夢中,聲名志業總成空。憑將一掬丹心在,泉下差堪對我翁。”

何康三兄妹的文章發表于《百年潮》2007年第一期,首次披露了吳石所提供情報的重大價值。第二年,何世庸就去世了。

2013年底,由總政聯絡部主持,位于北京西山國家森林公園的無名英雄紀念廣場落成。這是爲紀念1950年代犧牲于台灣的隱蔽戰線無名英雄而建的,在台北馬場町一同遇難的四位烈士吳石、陳寶倉、聶曦和朱楓的塑像立于廣場中央。

紀念廣場落成後,何迪陪91歲的父親何康、90歲的繼母郁隽民(缪希霞1992年病逝)和83歲的叔叔何達去西山拜谒。車停在山腳下,三位老人走走歇歇,累得直喘氣,但堅持要爬上去。在吳石塑像前,何康眼泛淚光,深深行了三鞠躬禮。

吳石獄中遺書還提到兩個遺願:一是希望“諸友好”爲他編印其生平軍事著作和詩詞,二是希望子女將他所收藏的書整理保存,設立小規模圖書館,“俾我愛書與好讀之美習,傳諸後人”。但這兩個願望都難以實現。吳石被捕後,他在台北的寓所被查抄,手稿《左傳兵法》以及爲寫作《新國防論》《抗日回想錄》等文稿所搜集的資料片紙未留,家中藏書也全部散失。

2021年,何康和何達去世。吳石的遺願,也成了他們未竟的心願。

這個遺憾終于得到了彌補。經過吳石傳記作者鄭立等人十年的努力,60多萬字的《吳石遺墨》2022年由中央文獻出版社出版。

何迪將父親和叔叔留下的資料編撰成書,2023年出版了《何康的青少年時代》和《何康海南歲月家信文稿珍輯》。其中,《何康的青少年時代》完整記錄了“老何家”的悲欣往事、與吳家的幾世交往。

2023年6月10日是吳石殉難73周年紀念日。這天,何迪代表何家,吳韶成之女吳紅代表吳家,一同將何遂和吳石的詩畫合璧之作《長江萬裏圖》無償捐獻給了中國國家博物館,實現了父輩最後的囑托。

《長江萬裏圖》武昌段,何遂作畫,吳石題詩。

《長江萬裏圖》何家珍藏了80年。這是一幅長達66.4米的長卷,完成于1941年,何遂作畫,吳石在九江段、武昌段、三峽段和川江段上分別題詩四首。何達入院化療前,將這幅畫交給了何迪,要他將來與吳石後人一起捐贈給國家博物館,以免這一珍貴文物流轉之下進入拍賣市場。

何迪覺得,從這幅宏大作品中可以窺見何遂和吳石的精神世界一隅。他們骨子裏都有中國傳統的“俠”與“士”的精神,有心系天下的家國情懷,有詩詞書畫的逸趣橫生,有蘇東坡等先賢鐵板銅弦的豪邁。這些先賢多曾懷才不遇,或有被誤解被冤屈的經曆,但從不會淡化對國家的憂思和內心的濟世情懷。何遂、吳石就是在這樣的傳統文化滋養下,與自己所景仰的那些“武膽文心”的古代士人發生著精神共鳴,在曆史關頭作出了自己的選擇。就如同吳石在《長江萬裏圖》武昌段題詩中寫到的:

孤心郁勃憑雙劍,

共濟安危托一舟。

楚客江籬無限感,

秋風斜日更添愁。

(本文參考了何迪《何康的青少年時代》、鄭立《冷月無聲——吳石傳》)

發于2024.4.8總第1135期《中國新聞周刊》雜志

雜志標題:追尋“老何家”往事

記者:宋春丹 黃衛

編輯:黃衛