2001年,張學良病逝于美國檀香山。張學良去世後,他的存款數額也被公布,竟然達到了6億美元。注意,這還僅僅是他的銀行存款,只是他的部分財産。那麽張學良這麽多錢是哪來的呢?他究竟有多富裕呢?

1901年,張學良出生于遼甯鞍山,說他是含著金鑰匙出生的也不爲過。因爲他的父親“東北王”張作霖長期主政東北,是最有實力的軍閥之一。

在那個軍閥混戰的年代,做生意是有很大風險的。哪怕是那些富可敵國的豪商,往往也要找一家軍閥作爲自己的靠山,否則生意根本做不下去。而張作霖作爲鼎盛時期擁有四十萬大軍,一度入關控制北平、天津等大城市的奉系軍閥領袖,其財力可想而知。

張作霖既然能養得起這麽多軍隊,自己自然也不缺錢。畢竟他實力雄厚,想找他當靠山的商人不計其數,可以說躺著就能收錢。更何況張作霖還在東北各地置辦了不少産業,也沒人敢找他們家産業的麻煩,此時的張家說是日進鬥金也不爲過。

根據《民視日報》1926年的估計,全國71個大軍閥、大官僚的個人資産約爲6.3億大洋,其中張作霖就占了5000萬大洋,位居軍閥之首,這還僅僅是他的公開資産。張家在全國各地乃至海外都有不少存款,此外還有大量不動産以及各界人士爲討好張作霖獻上的珍寶古玩。事實上,就連張作霖自己,恐怕也搞不清楚自己究竟有多少錢。

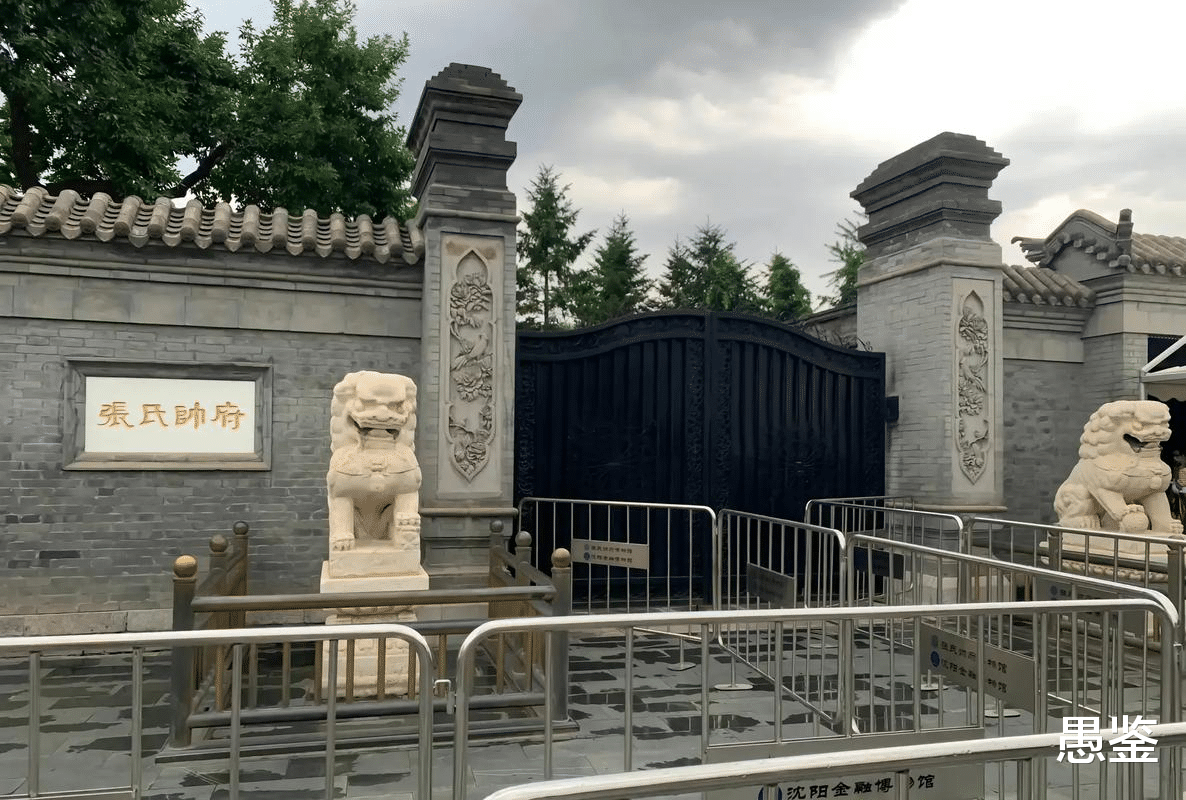

張作霖自家的大帥府,占地3.6萬平方米,在建設時就以沈陽故宮爲參照,用的建築材料都是最好的。府內也遍布現代化設施,比如自來水系統、抽水馬桶和冰箱等在半個世紀後才在國內普及的東西,在大帥府內十分常見,就是張家人的標配。

而大帥府,也不過是張家房産的冰山一角。張家的宅院遍布東北各地,第二次直奉戰爭中奉系控制北平、天津,張作霖又趁機在這些地方購置了不少房産。比如順承郡王府就是張作霖花7.5萬大洋買下來的,而且毫不猶豫,就像買個玩具一樣,由此也可以看出張作霖名下究竟有多少房産了。

我們對比一下當時人們的收入水平就能看出張作霖有錢到了什麽地步:當時一個政府職員的月收入也就是十幾二十塊大洋,巡警只有8塊大洋,北大圖書管理員也是8塊大洋。這還屬于收入較高的群體,至于一般小販、工人和農民,收入還要低得多。而張作霖的月薪是多少呢?3400大洋。

而且月薪也只是張作霖收入的一小部分,張作霖與一名美國客人談話時曾表示自己的月薪分文沒動,全都存起來了,這些年已經存了500多萬大洋。問題是月收入3400大洋的話一年也就4萬多大洋,他是怎麽存到500萬大洋的呢?因此張作霖的實際收入要高得多。

而張作霖如此豐厚的收入,自然也影響到了張學良的生活水平。張學良童年時可以說從沒吃過苦,錦衣玉食自不必說,每月還有四五千大洋的零花錢。就這張作霖還嫌不夠,又把張家的許多産業如銀行、煤礦和工廠等都交給張學良。此時的張學良自然沒有能力管理,但張作霖早就把各産業的經理安排好了,張學良只需要躺著收錢就行。

此時的張學良說是“中國第一公子”也不爲過,不過幾年後,他還將擁有更多的財産。

2001年,張學良在美國去世,留下了6億美元的銀行存款。許多人震驚于他的財富之多,卻不知道這位“少帥”曾經更加有錢,現在這種狀態其實已經是落魄了。那麽張學良巅峰時期究竟多有錢呢?他後來又是如何落魄的呢?

張學良的財富,主要都來自于他父親張作霖。張作霖作爲奉系軍閥領袖,其名下的田産、煤礦、銀行和工廠等遍布東北各地,還不斷有人爲了討好張家而送上各種金銀珠寶、字畫古玩。

而1928年皇姑屯事件後,張作霖將這些資産的絕大部分都留給了長子張學良,其他人只分得了很小一部分。張學良回憶稱:

“我父親真的特別喜歡我,除了公共財産,差不多百分之八九十都在我手裏,我弟弟他們都沒有。”

可以說,張作霖死後,張學良是既繼承了他的政治遺産即奉系領袖之位,也繼承了他的經濟遺産。而他在關鍵時刻的兩個決定,讓張家擁有了更多的産業。

第一個決定是東北易幟:蔣介石雖然完成了“二次北伐”,但他還有很多敵人,很難再出關進攻張學良了。此時張學良宣布“東北易幟”,雖然繼續保有自主權,但至少在名義上服從了南京國民政府,給蔣介石解決了不少麻煩。蔣介石也投桃報李,給予張學良高官厚祿,張家的勢力也從東北擴張到全國。

第二個決定是中原大戰裏的“擁蔣”:1930年馮玉祥、閻錫山、李宗仁等軍閥聯合發起反蔣戰爭,張學良一開始宣布“中立”,但很快就入局幫助蔣介石。

當然張學良也不是白幹,蔣介石不但將部分控制區讓給了張學良,還奉上了500萬大洋和1000萬公債。張學良本人成爲“陸海空軍副司令”,東北軍諸多將領也得以進入中央政府。除此之外張學良還獲得了北平、天津和青島三個富庶的都市以及一大批産業。

可以說此時張家的權勢與財富已經到達巅峰,但這個巅峰十分短暫,只維持了一年時間。

1931年9月18日,正好是張學良揮師入關一周年,日軍發動“九一八事變”侵略東北。而張學良此時正忙于經營自己在華北的控制區,東北軍的大批精銳被調入關內穩定秩序,東北實際上處于空虛狀態。

面對日軍的挑釁,張學良選擇了忍讓與妥協,具體原因衆說紛纭。據張學良本人所說,他當時是誤判了日軍的意圖,認爲日軍還不敢直接占領整個東北,因此才盡可能避免事態升級。但不管張學良是怎麽想的,他的這一策略確實是導致東北失陷的重要原因。

而張家本身也因爲張學良的這一嚴重誤判逐漸走向下坡路,在失去了自己的東北老家之後,張家對華北的控制也開始不穩,最後權力也被蔣介石收了回去。雖然張家依然在全國各地有不少産業,但實權正在逐步萎縮。

九一八事變時張學良正在北平,雖然他把不少財物都帶到了關內,但大件物品和古董珍寶大部分還是在少帥府內。後來日軍侵略頭子本莊繁又想緩和與張學良的關系,給他送回了一車財寶。此時張學良表現出了民族氣節,他拒絕接收,並表示日本人要還就應該把整個東三省還回來。

1936年12月12日,張學良爲了一致對外,聯合西北軍將領楊虎城發動“西安事變”,把蔣介石抓了起來。最終事變得以和平解決,統一戰線逐步形成,但張家卻進一步衰落了。張學良不顧勸阻,執意去送別蔣介石,結果是羊入虎口,此後被軟禁了半個世紀之久。

那麽,被軟禁的張學良是如何獲得收入的呢?這段時間他的生活如何呢?

1936年12月,張學良被蔣介石軟禁。不過即便經過了多年的軟禁生涯,在蔣介石的多次打擊報複之後,張學良依然掌握著驚人的財富。2001年張學良去世後其存款數額被公布,竟然有6億美元之多!他是如何得到這麽多錢的呢?這筆錢最後去哪了呢?

張學良能這麽有錢,自然是因爲張作霖。張作霖名下的産業不計其數,死後基本都留給了張學良,其他子女只分到了很小一部分。更何況張學良全盤接收了張作霖的政治遺産,靠著少帥這個身份,自然是根本不缺錢的。而在中原大戰裏援助蔣介石以後,張學良的財富和權勢更是達到了頂峰。

但在九一八事變中作出誤判後,張家逐漸走上了下坡路。1936年西安事變和平解決後,無論是我黨人士還是張學良自己的心腹都勸他不要跟蔣介石回去,張學良卻執意跟隨,結果一下飛機就被軟禁。此後他不但失去了所有權力,財産也被沒收了一部分。

不過張學良畢竟曾是蔣介石的結拜兄弟,威望也很高,蔣介石還不敢虐待他。雖然在此後的時間裏張學良顛沛流離,在多個地方被軟禁過,但生活水平還是不錯的。那麽張學良都被軟禁了,他哪來的錢呢?主要有兩個收入來源。

第一是蔣介石給的生活費,第二是國內各種銀行的存款利息。另外張學良自己還帶著一部分現錢,蔣介石也允許他繼續使用。因此張學良排場還挺大,爲他服務的廚師、轎夫和勤雜工等達到了20多人,還有20多名衛兵保護他的安全。

可以說此時張學良的收入水平依然是超過全國絕大多數人的,但奈何他從小錦衣玉食長大,早就大手大腳慣了,一時改不過來。

俗話說“由儉入奢易,由奢入儉難”,張學良對此應該是深有體會。雖然家業已經大不如前了,但張學良的生活水平還是一如往常。他要抽名牌香煙,打高爾夫球,吃飯也是一頓八九個菜,飯後還要有水果和點心。抗戰時期物資緊張,許多昔日的富戶都不得不節衣縮食。而張學良的隨從們卻還是可以一車車的往回拉各種罐頭,讓不少人羨慕。

不過時間一長,張學良的家底還是禁不住折騰了。這倒不是因爲蔣介石克扣他的生活費,而是因爲通貨膨脹。抗戰時期張學良的日常支出已經改用法幣,而法幣貶值十分迅速,張學良也不得不感歎:以前幾百元就能買到的東西,現在得上萬元了。

而張學良的大多數存款都在美國,已經被凍結了,産業也基本被沒收,實際上已經支撐不了這種消費。最後他收不抵支,甚至不得不向宋子文求助,讓宋子文唏噓不已:這位昔日的“第一公子”,如今竟然如此落魄。

不過就在此時,張學良有了第三個收入來源,那就是他的妻子于鳳至。

1940年于鳳至到美國治病,痊愈後眼看存款越來越少,決心想點辦法賺錢。她潛心研究股票,第一次投資就賺了三倍的錢。隨後更是在股市裏如魚得水,越賺越多,以至于有了“東方股神”的稱號,許多人都跟著她買股票。

而在股市進入寒冬前,于鳳至又及時抽身而退,避免了之後的損失。此外于鳳至還投資地皮,她眼光極好,看中的地皮總能升值,她也因此賺得盆滿缽滿。

但于鳳至做這些不是爲了自己,而是爲了讓張學良的生活更好一些。她經常給張學良彙款,並盼著張學良早日恢複自由,和自己團聚。

可惜她終究沒有等到那一天,1990年3月,就在張學良恢複自由前夕,于鳳至去世,此前她已經留下遺囑,將大多數財産都留給了張學良。

因此張學良雖然長期被軟禁,但還是掌握著不少財富。他遷居美國後,靠著于鳳至留下的財産和變賣部分收藏所得,依然過著不錯的生活,去世後還留下了6億美元的存款。但出乎許多人意料的是,張學良沒有把這筆錢留給子女,而是全部捐給了美國哥倫比亞大學。

這一決定引起了軒然大波,但張學良認爲,哥倫比亞大學十分重視曆史研究,在中國史方面有大量研究成果。與其把財産留給後人,還不如留下一筆文化遺産,更好地發揚中華文化。或許在張學良看來,這也是對自己當年錯誤的一種彌補吧。