華夏五千年曆史,曾出現過三位女性皇帝,分別是北魏殇帝(元姑娘)、唐文佳皇帝(陳碩真)與唐武周皇帝武則天。

區別在于,北魏殇帝年幼並未掌權,而陳碩真僅是起義領袖,唯有武則天是在唐王朝基礎上,以皇帝之名行使皇帝職權,令天下萬民敬仰的女皇帝。

武則天充滿傳奇,能夠從唐太宗李世民的才人,變成唐高宗李治的皇後,再到武周王朝的皇帝,武則天角色轉變過程中,她的信仰也同時發生改變。

那麽佛教與道教,哪個才是女皇帝武則天的真是信仰?沃唐卡將從唐王朝的時代背景,與女皇武則天個人的經曆,爲您剖析武則天的信仰之謎。

被《西遊記》誤解的玄奘取經

隨著古典名著《西遊記》在世界範圍傳播,唐玄奘受唐太宗李世民之命,赴印度取經的故事家喻戶曉,世人便笃定唐王朝是佛教的推動者,事實上玄奘奉命取經,真的只是一場誤會。

貞觀元年(公元627年),陳玄奘向剛即位的唐太宗李世民申請西行取經,但是突厥颉利可汗率十萬騎兵進抵渭水,唐太宗李世民許諾大量財物,才使突厥收兵離去。

“渭水之盟”被唐太宗李世民視爲奇恥大辱,但貞觀年間唐王朝在籍僅有兩百九十萬戶,而突厥則號稱‘控弦三十萬’,疆域從大興安嶺,縱橫萬裏直達鹹海。

突厥強勢控制著西域,李世民更沒有精力顧及玄奘的請求,因此玄奘冒著通敵的風險出關,印度(天竺)數年終于佛法大成。

玄奘從印度帶回佛經,填補中原佛法的缺漏,各地高僧皆請玄奘講經授法,唐太宗竟然數次勸玄奘還俗,但玄奘堅守本心予以回絕,唐太宗只好將玄奘留在長安,以譯制經文的名義嚴密監控。

唐高宗繼位後,年邁的玄奘再次請求“望乞骸骨,畢命山林,禮誦經行,以答提獎”,依舊遭到唐高宗的拒絕,直到麟德元年(公元664年)玄奘過世。

李唐皇室通過掌控玄奘與經卷,使長安成爲中國佛法的聖地,也就能夠更好的控制佛教徒,包括恢複中原地區僧人吃肉,給予僧人皇家封號等措施。

唐太宗逝世後嫔妃感業寺出家

世人誤解唐王朝奉佛的事例是,唐太宗駕崩後,命令部分未生育的嫔妃至感業寺爲尼,被視作唐太宗受玄奘法師的佛法感化所爲。

然而玄奘在貞觀十九年歸唐,不久發生太子李承乾案,接著征伐遼東高句麗,而唐太宗李世民在貞觀二十三年便駕崩,雖有唐太宗召見玄奘的記載,次數卻極爲有限。

唐太宗李世民命嫔妃出家爲尼,只因修道有個並不健全的制度叫做“雙修”。

道教形成于“禮崩樂壞”的春秋時期,盛行于北方地區,加之唐王朝民風開放,使得道家男女雙修成爲常態,這也是道家受到帝王崇信,卻不被民衆認可的因素之一。

嫔妃作爲帝王專屬,既不能長時間安置禁宮,又不能安置于道觀之內,就只能安置于感業寺最爲妥當。

據《陝西通志》記載,感業寺在古長安城西北郊外的皇家宮苑內,這座宮苑占地約300余畝,耕種所産能夠維系日常,又得宮廷補充物資,人爲形成與世隔絕的狀態。

更加重要的是,這裏距離唐太宗李世民的昭陵不遠,昭陵的建築規模宏大,由《推背圖》的作者之一,著名的風水大師李淳風選址,依山傍水氣勢非凡。

充分貫徹唐太宗“視死若生”的理念,嫔妃死後能夠陪葬,而活著就誦經祈福,這與佛教提倡的簡葬與因果之說是完全相悖。

武則天執政期間修建寺廟

後世已經很難還原,武則天在感業寺究竟經曆了什麽,但感業寺介于都城長安與唐昭陵中間,唐高宗在祭拜過程中便有了相遇的可能。

《舊唐書·本紀高宗》載“九月癸卯,右骁衛郎將高侃執車鼻可汗詣阙,獻于社廟及昭陵。”

武則天運氣很好,在感業寺出家後僅兩年,武則天回宮後饋贈寺內僧尼,更像是在唐高宗李治面前演戲,此時後宮的爭鬥高潮叠起,往往弱勢者才會得到同情,最終蕭淑妃與王皇後成爲過往,武則天與李治共掌朝政稱“天後”。

長孫無忌是皇親國戚,也是關隴貴族的領袖,嚴重威脅著李唐皇室,因此唐高宗時期鞏固科舉制度,提拔底層士族以抗衡權貴,因世人多信奉佛教,武則天便順應民意,將抄沒的宅院改建爲寺廟。

真正建寺廟的高峰期是武則天登基稱帝後,有三種說法:

第一,登基前高僧法明等撰《大雲經》四卷,說武後是彌勒佛化身下凡,迎合武則天稱帝的願望,引導世人對武則天的輿論支持,作爲回報武則天廣建寺廟佛院。

第二,登基初期權勢未穩,武則天享盡帝王之事,帝王三宮六院她便豢養諸多男寵,面首薛懷義以和尚的身份出入宮禁,武則天便專門爲薛懷義修建白馬寺安置。

第三,李唐皇室尊奉道教,爲劃清與唐王朝的界限,武則天升洛陽爲“神都”,在洛陽龍門寺大修石窟等,既彰顯武周王朝的強盛,又用宗教轉移民衆對朝政關注。

武則天將唐朝的宗教信仰重新排序,儒家位居首位,提升佛家的地位,道家居于其下,諸多典籍也記載,武則天在皇家法事聚集時,依然有大量的道士參與,說明武則天並非專心向佛。

武則天封禅與改名“武曌”

封建王朝共有七位帝王進行過“封禅”,分別是秦始皇嬴政、漢武帝劉徹、漢光武帝劉秀、唐高宗李治、女皇武則天、唐玄宗李隆基與宋真宗趙恒。

封禅按照太史公《史記》記載,堯舜時代便已開始,向上蒼祈禱能夠使國祚得到延續,那時佛教尚未傳入,時間和精神思想與道教更爲接近。

武則天曾隨唐高宗李治,于麟德二年(公元665年)前往泰山“封禅”,既然已經提升洛陽的規格禮制,便不介意再“封禅嵩山”,並改洛陽爲“神都”!

武則天爲自己取名“曌”,沃唐卡觀點是,日月,象征陰陽,通常是道家所倡導;空,亦有通天和無爲的思想;如果以字面意思,足以看出武則天已經在向道家轉變。

武則天晚年畏懼衰老,也懼怕失去權勢,佛家的輪回太過遙遠,而道家追求的駐顔與長生之術,才是武則天迫切的需求,因此武則天晚年又開始增修道觀。

女皇武則天最終將皇位歸還李氏皇族,雖然狄仁傑等官員勸谏很重要,但更加主要的是武則天回歸本心,她的遺诏已經表明,她最終的歸宿想與唐高宗合葬,神龍元年(公元705年)一代女皇武則天病逝上陽宮,傳奇落下帷幕!

武則天內心深處崇尚道教

武則天生于關隴貴族家庭,十四歲入宮起,便浸染在李唐皇室的道教氛圍內,使武則天對道教有著深刻的記憶。

世人將武則天“崇佛抑道”解釋爲打壓李唐皇權,這種想法已經說明,武則天推崇佛教的初衷並不純粹,甚至將佛教當成政治工具。

武則天是個合格的皇帝,無論是“封禅”,改名爲“武曌”,武則天完整融合道教與儒家和佛教的平衡,但細節之下,武則天對道教依然尊崇而非排斥。

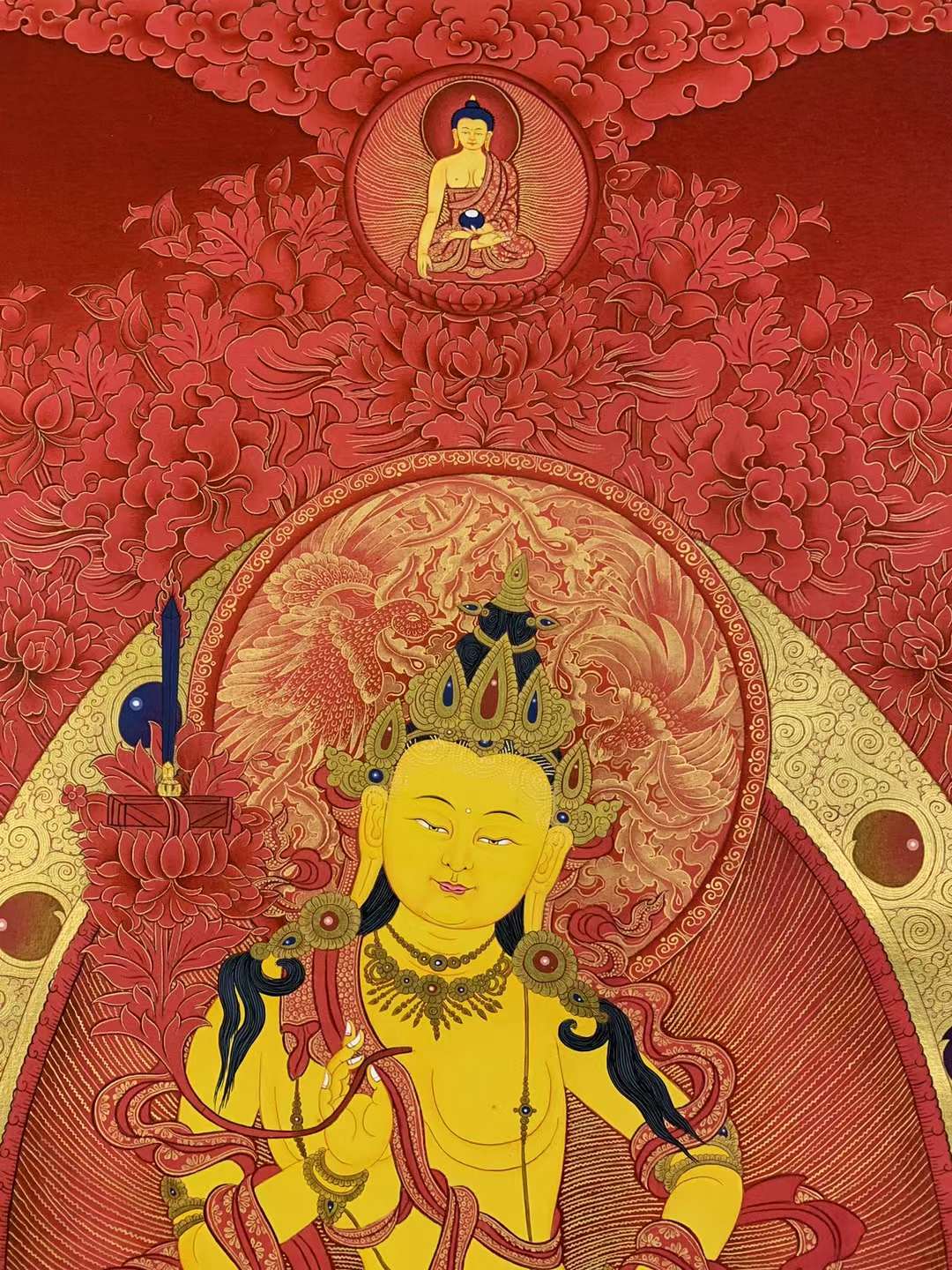

接下來請朋友們欣賞一組沃唐卡編號爲173-198191的文殊菩薩唐卡:

阿彌陀佛[祈禱]