雖然最初的火藥出現在東亞,但使其得到真正發展的卻是歐洲。14世紀,火炮開始在歐洲戰場上逐步普及。盡管比較簡陋,卻已經在應用層面反超了遠東和穆斯林世界。當時的火炮大部分由鍛鐵制成。工匠們把許多鍛鐵條拼接成管狀,然後在接縫處用鉛填滿或直接焊上,外層再套上加固鐵環。等到鐵環冷卻,就會緊緊纏繞著炮管,形成自然加固效果。

相比之下,用鑄鐵或銅制造的火炮更加堅固。但彼時的鑄鐵在歐洲還沒有普及,銅的價格又比較昂貴,所以,哪怕鍛鐵炮存在著火藥燃氣泄漏和炸膛風險,還是依靠價格優勢和易于維護修理的特性而成爲主流。因此,早期的炮往往要熟悉鐵匠技能,以便爲損壞的維火炮提供鍛鐵條或鐵環。

與此同時,士兵們逐漸意識到光滑的球形炮彈具有更好破壞效果。于是,早年間流行的巨型箭矢被迅速淘汰,由石質或鉛鑄的彈藥取代。其中,前者的價格便宜且容易加工成形,而後者也因容易鑄造而廣受歡迎。反倒是鐵制彈藥,受限于當時的鑄鐵質量差,暫時沒受到使用者的廣泛好評。通常的配置是:一般小型火器的炮彈用鉛鑄造,大型火炮則采用石彈。這主要是因爲較大的鉛彈成本高昂,給操作者和使用者都帶去相當麻煩。

目前,關于最早火炮的記載雖少,但具體脈絡仍相當清晰:1326年,意大利的佛羅倫薩市議會曾下令制造金屬火炮和鐵球。五年後,類似的武器便被用于圍攻另一座意大利城市——弗留利。

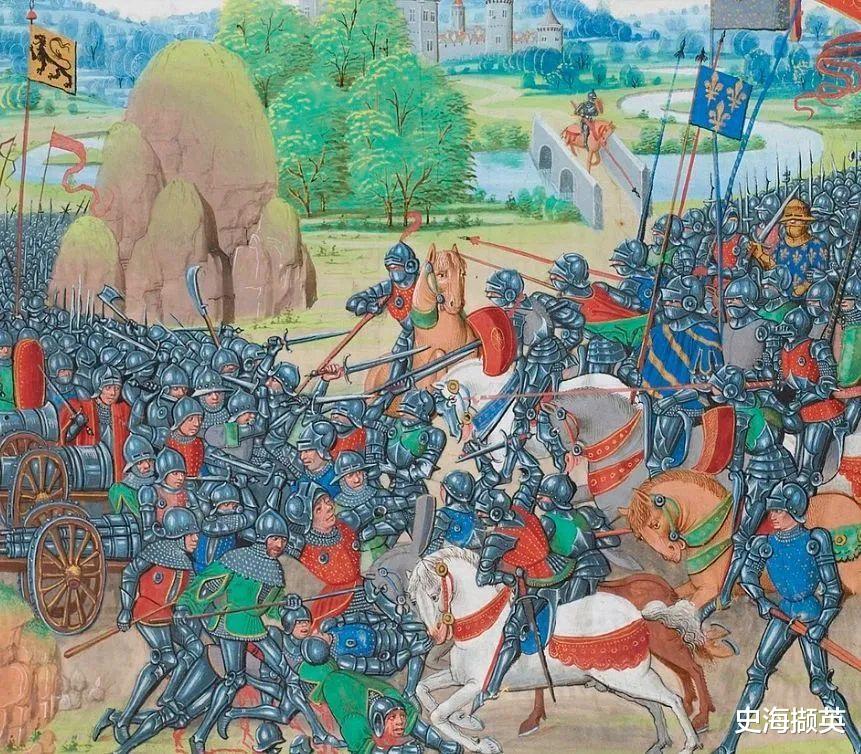

1346年8月26日,英法兩軍相遇在克雷西的戰場上,作爲勝利方的愛德華三世麾下就有火炮。根據參與此戰的熱那亞傭兵指揮官的喬凡尼-維拉尼描述,弩手們在對射中敗給了英格蘭長弓,隨即遭3門火炮的射擊。因而在恐懼中撤退,最終演變爲相當難看的潰敗。

1382年5月3日,根特市的義者反抗伯爵路易二世。由于封建領主的軍隊五倍于自己,便采取純防禦姿態,用池塘作爲側翼屏障,而在另一側部署火炮。其中包括一種裝有3門小型火炮的手推車,車首還裝有長鐵釘以阻止敵人近身。既有較強的機動性,又能提供一定密度的火力。進攻他們的布魯日民團手裏也有一些原始的早期火門槍,卻因爲醉酒而根本無法有效使用。最後,在300門火炮的齊射中倉皇逃竄。

1385年8月14日,葡萄牙人與自己西班牙鄰居兵戎相見。前者構築堅固陣地,靜候對方盲目來襲。但西班牙人很快16門火炮轟擊陣地,一度使守軍因傷亡産生動搖。最後卻因爲自己耐不住性子,提早發起全面沖鋒而遭至慘敗。

1387年,意大利的維羅納人在戰爭中發現增強火力辦法。他們在巨型馬車上安裝多門小型射石炮,分成前後三排各48門,且每排又被分成4組。這樣一來,每排炮只需要3名士兵操作,相當于每人負責一組火炮發射。根據當事人描述,這種奇妙的武器發射的石彈如雞蛋般大小。既可以所有火炮齊射,也能不間斷地依次輪射。但缺點也很明顯,就是過于沉重且無法跟上大部隊的行軍節奏,故而在後來宣告失敗。

事實上,早期火炮的缺點僅僅在普及使用的前半個世紀就暴露無遺。盡管在戰場上能起到一定作用,但給敵人帶來的心理沖擊還是迅速消失。巨型射石炮在攻城時非常有效,但過于笨拙、射速也是出奇慢,非常不適合于野戰。小型火炮可以裝在四輪馬車上機動,依然在行軍時很難跟隨主力移動。無可奈何的解決辦法就是把火器從車輛上卸下,成爲分配到單個士兵手裏的火門槍。以至于降低威力,卻也催生出單兵槍械的另一條發展路徑。

最終,真正具有機動性的炮架在15世紀出現,讓歐洲炮兵徹底將自己的亞洲同行們甩在身後......