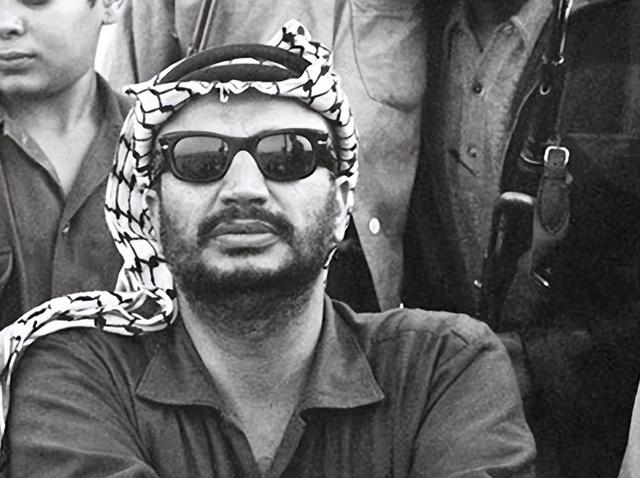

1974年11月13日,45歲的阿拉法特第一次出現在了聯合國的大會上。

在這裏,他進行了一場極爲激情澎湃的演講,並說出了那句極爲著名的話:“我來到這裏,一手拿著橄榄枝,一手拿著自由戰士的槍,請不要讓橄榄枝從我的手中滑落。”

這一刻,他代表的是渴望建國的阿拉法特人民,他相信隧道的盡頭總會看到光明。隨後,會場傳來了雷鳴般的掌聲,這段演講也成了聯合國的曆史名場面。

但遺憾的是,在不遠的將來,阿拉法特手中的橄榄枝和槍都滑落在了地上。

少年阿拉法特

少年阿拉法特1929年,阿拉法特出生在耶路撒冷的一個富裕家庭,父親是一名富商,母親則出身名門望族,自稱是穆罕默德的直系後代。

但阿拉法特的童年並不快樂,母親在他4歲時便早早過世,父親則常年不在家,阿拉法特和兄弟姐妹們被寄養在舅舅家裏,平時照顧他生活最多的是比他大10歲的姐姐。

在這樣的家庭環境下,阿拉法特從小就展現出了與衆不同的獨立精神。他是孩子們中的“孩子王”,經常組織一些帶有軍事色彩的遊戲,還會手持棍棒,敲打那些不聽從指揮的人。

他還十分崇拜阿拉伯的反殖民英雄——亞西爾·比拉赫,希望自己能夠成爲他這樣的人。因此身邊人也常常叫他爲“亞西爾”,時間久了,這就成了他的名字。

很快,第一次中東戰爭的爆發,給了阿拉法特真正成爲“亞西爾”的機會。

年僅17歲的他參加了抗擊以色列的鬥爭,主要負責從劫匪經常出沒的沙漠部落中購買武器,甚至把軍火彈藥從埃及偷偷運輸到巴勒斯坦的地下組織手中。

但不幸的是,他的父親在戰火中喪生。戰爭的失敗,家園的破壞給了阿拉法特沉重的心理打擊,他需要一個可以慰藉和依靠的力量,最終他找到了,這個人就是納賽爾。

阿拉法特是在埃及上的大學,學的是土木工程專業,在這裏,他目睹了以納賽爾爲首的“自由軍官組織”發動“七月政變”後,埃及的迅速崛起,因此他將納賽爾奉爲精神領袖。

也是在這一年,阿拉法特當選了巴勒斯坦學生聯合會的主席,並創辦了首個巴勒斯坦學生雜志——《巴勒斯坦之聲》。

1954年,作爲學生代表的阿拉法特找到納賽爾,籲他能幫助巴勒斯坦建國。

納賽爾聽完之後,若有所思的搖了搖頭,建國可不是建立學生會那樣簡單,他只覺得這個毛頭小子太過書生意氣了,並沒有當回事,直接拒絕了。

而這一年,阿拉法特才25歲。

1956年,第二次中東戰爭爆發,阿拉法特滿懷熱血地加入了埃及陸軍服役,並成爲一名少尉。戰鬥中,他用自己所學的工科知識,出色完成了拆炸彈引信的工作,獲得了不小的名氣。

戰爭之後,阿拉法特在科威特的一家公共工程部門擔任工程師,而那時候的科威特,已經是中東最富裕、現代化程度最高的幾個國家之一了。

阿拉法特憑借自己的建築知識開設了建築承包辦事處,苦心經營之下,他開上了汽車,住上了別墅,如果他願意,他完全可以定居這裏,舒舒服服地過完錦衣玉食的一生。

但他沒有忘記自己的家鄉人民正在遭受怎樣的苦難,沒有忘記以色列如何侵略他們的土地。

窮則獨善其身,達則兼濟天下。

在當上富翁的同時,阿拉法特也正在秘密籌建一支規模浩大、以反抗以色列爲目標的武裝組織,他從古蘭經中取了一個詞,爲這個組織命名爲“法塔赫”,意爲“打開榮譽之門”。

手持槍和橄榄枝的自由戰士

手持槍和橄榄枝的自由戰士當時想武裝趕走以色列的組織不止一個,尤其是1959年以色列單方面宣布,要更改流經阿拉伯國家的約旦河水道,更是讓各地反以組織蓬勃興起。

1964年,第一次巴勒斯坦國民大會召開,參會的有400余人,都是在世界各地糾集力量的反以頭目,而當時法塔赫只有12人。

會議成立了巴解組織執行委員會,艾哈邁德·舒凱裏任第一任主席,正是他在會上放出了那句著名的狠話:“把猶太人趕進大海去。”

狠話雖然說得硬氣,但巴解組織在成立初期並沒有發揮什麽作用,三年裏一次正經架都沒打。

因爲,巴解組織雖然成立了軍隊,但其背後主要的力量是納賽爾,而經曆過第二次中東戰爭的納賽爾,並不想把埃及拖入一場與以色列的新的戰爭中。

而巴勒斯坦人又都想讓納賽爾這個老大哥,去領導巴勒斯坦人跟以色列拼命。

于是,納賽爾推動建立了這麽一個巴解組織,想以此疏導巴勒斯坦人的民族情緒,在實踐中控制巴勒斯坦人不要“亂來”,同時不允許巴解組織通過加沙地帶去襲擊以色列。

阿拉法特看出了納賽爾打的算盤,果斷與巴解組織進行切割,帶著自己的法塔赫單幹去了。

1964年的最後一天,6名法塔赫突擊隊員潛入以色列,計劃去炸以色列一個民用蓄水池,結果由于法塔赫手上拿的爆炸裝置太破舊,試了半天竟然是個啞炮,一點動靜沒有。

尴尬的是,阿拉法特在行動前就擬好了“法塔赫第一號軍事公報”,發給了黎巴嫩各家報社,打算一炮走紅,做大做強,絲毫不知道在以色列的手下們行動失敗的消息。

此時,黎巴嫩的各家報社也充分發揮了標題黨精神,把法塔赫的行動越吹越離譜,最終在這次極爲無厘頭的行動後,整個中東都聽說了阿拉法特的威名,慕名而來者不可勝數。

法塔赫就此壯大了,武器裝備也逐漸增多。

1967年,第三次中東戰爭爆發,阿拉伯國家遭受了前所未有的恥辱性失敗,聖城耶路撒冷被以色列占領,悲觀情緒籠罩在了整個伊斯蘭世界之中。

就連法塔赫中很多人都覺得,繼續對以色列鬥爭是不明智的,不如休養生息,壯大力量再戰。

但阿拉法特依舊堅持“對以鬥爭不能停止”,他還秘密潛入以色列占領區調查研究,掌握了大量被占領地區抵抗運動的一手資料,聯絡各地反以人士,探索之後的遊擊戰略。

阿拉法特這樣說:“如果我們放下了手中的槍,那麽整個阿拉伯民族都會消沉下去!”

隨著法塔赫對以色列襲擾次數的增多,以色列想一舉把法塔赫收拾個幹淨。在第三次中東戰爭後,以色列的實力達到了頂峰,但他們萬萬沒想到,小小的法塔赫竟然比中東聯軍還難打。

1968年3月21日,以色列出動1.5萬人,跨境襲擊法塔赫在約旦的卡拉梅軍事基地。

得到情報後,有些人勸說阿拉法特離開,他卻說:

“自1967年阿拉伯人戰敗後,必須有某個組織爲阿拉伯民族做出榜樣來,應當有某個組織能夠證明民族我們阿拉伯民族中,是有人准備戰鬥到底的。因此,我很抱歉,我們不能撤出,我們將戰鬥到最後一個人。”

阿拉法特敏銳地察覺出,以軍坦克在卡拉梅的崎岖地形下,將會出現的不便,于是派出武裝隊員借用夜幕掩護主動出擊,成功擊毀以色列幾輛坦克。

甚至,不少遊擊隊員渾身裝滿炸藥直接朝坦克奔去,與其同歸于盡。

15個小時的戰鬥後,以色列被迫撤軍,同時在國際輿論中也遭受到了一致譴責。

法塔赫方面雖然損失也相當慘重,但卻讓阿拉伯人看到了希望,很多人將阿拉法特視爲精神圖騰。短短18個月裏,就有2.5萬志願者請求加入法塔赫。

之前對法塔赫心存芥蒂的國家們,也都拿出了資金給法塔赫。

1968年7月,第四次巴勒斯坦國民大會在開羅召開,此時的法塔赫已今非昔,100個席位裏,法塔赫拿到了38席,成爲巴勒斯坦抵抗組織中影響力最大的派別。

一年後,阿拉法特被推舉爲巴解組織的執行委員會主席,獲得了最高領導權。

與此同時,一波又一波針對以色列的軍事行動開始了。

1967年,巴解組織向以方發起的跨界襲擊有97起,以方傷亡78人;1968年,這個數字飙升到946次,造成傷亡273人;到1969年,數字繼續飙升至2432次,造成傷亡243人。

可就在巴解組織的武裝實力愈發強悍的時候,一場“同室操戈”正悄然來襲......

關于法特赫的爭議

關于法特赫的爭議巴解組織的形成,就像是漢末袁紹組的十八路討董聯盟,阿拉法特就是那個盟主,而法塔赫只是巴解組織中的一支。

這個組織裏信仰不一、背景複雜,內部又缺乏統一領導,各自爲政,與以色列作戰的方式也各不相同,于是,很多違背預料的事情也因此不受控制的發生了。

“解放巴勒斯坦人民陣線”是巴解組織中的第二政治派別,與法塔赫路線競爭最爲激烈。

1968年至1969年,“人陣”成員多次對往返以色列的飛機進行恐怖襲擊,在國際社會譴責後,他們竟然驕傲地稱:“我們以高昂的代價獲得了世界媒體的矚目。”

這些罵名,都被記在了巴解組織領導人阿拉法特的頭上。

此外,法塔赫也在“卡拉梅戰役”之後,行事愈發驕縱起來,許多本來支持法塔赫的阿拉伯國家都開始對其反感。

約旦本是法塔赫的主要支持者,但法塔赫在約旦國內四處建立營地,將約旦國內變成了“國中之國”,他們常常拿著武器大搖大擺地在街上走動,向居民挑釁,還有人借口巴勒斯坦解放事業,公然在街頭打劫。終于,約旦政府忍無可忍,走到了巴解組織的對立面。

1970年9月到1971年7月,約旦軍方向本國境內的巴勒斯坦營地“大開殺戒”,數千巴解遊擊隊員陣亡,上萬無辜難民喪生,法塔赫被迫逃亡黎巴嫩。這便是“黑九月事件”。

小結

小結正如阿拉法特自己給自己的定義,他是一個帶著槍的自由戰士,但他卻稱不上是一個好的統帥;他帶著法塔赫逐漸強大,成爲了一支整個中東都聞風喪膽的軍隊,但是他卻很難約束法塔赫成爲一只團結人民的武裝部隊,並且最終越走越遠,成爲了時代的逆行者。

或許,阿拉法特在百忙之中讀讀中國古田會議的曆史,買一本名叫《整頓黨的作風》的小冊子,或者聽一首名叫“三大紀律,八項注意”的歌曲,結局都會不一樣了。

1971年,巴解組織召開會議,決定在黎巴嫩南部開辟新的巴解組織。

也是從這一刻起,阿拉法特和他的法塔赫正逐步迎來新的悲劇。

參考文獻:

1. 法塔赫研究

2. 巴勒斯坦民族解放鬥爭的領袖——阿拉法特

3. 阿拉伯聯盟對巴勒斯坦政策的演變(1945-1989年)