文/許桑

編輯/杜洋

直播間裏,兩位年輕的戲劇演員,正在用戲腔演繹網絡文學《我在精神病院學斬神》裏的一組“名場面”——楊戬霸氣驅逐迷霧中入侵的外神。演員一人扮作楊戬,一人扮作獄長陳夫子,交替爲對方的表演段落念誦旁白,時而诙諧,時而激昂。鏡頭推進,有演員的表情仿若要沖出屏幕,斬盡殺神……

這是一次有關閱讀的創新探索。

在當下讀屏的時代,閱讀已呈現多元豐富的樣態——我們閱讀文字、圖像、聲音,也閱讀曆史或一些物字體,甚至閱讀人和人之間,那些精神和情感互相流動的瞬間。

在4月23日“世界讀書日”這天,番茄小說舉辦了一場24小時不間斷的讀書直播,來自不同領域的嘉賓接力參與這場“讀書馬拉松”,分享他們與書的故事,共同探索閱讀的豐富形態。

〓4月23日“世界讀書日”,番茄小說舉辦了一場24小時的讀書直播

這場跨時區、跨地域、跨行業的直播,呈現了閱讀在深刻性和寬廣度上的無限可能:

航天工程師盧西分享如何閱讀一艘飛船的發動機,動力系統是“語法”,零件組件是“詞庫”;博物館研究員張經緯,探索如何“身臨其境地”閱讀秦磚漢瓦;藝術史學者曹星原的閱讀是一幅幅古今中外的畫作和藝術裝置;作家李敬澤和喬葉,帶著有關現代性的思索,重新閱讀經典著作……

1026.5萬人次觀看了這場文化盛事。24小時全天候不間斷的接力直播,也是業內創新之舉。

以讀書日爲契機,番茄小說致力于發掘閱讀對于每個人獨一無二的價值。讀無偏見,無論讀什麽,在什麽時候進行,閱讀都是一件美好的事情,也是當下快節奏生活中,必要的心靈棲居之所。

〓紀錄片導演周浩(左)與前媒體人、作家李海鵬(右)

在“讀書日”的直播間,文學作家韓松落語氣輕柔,帶著幾分感觸,回憶起自年少以來的閱讀經曆:

上世紀80年代,在西北地區的偏僻農場,並沒有什麽娛樂方式。一個秋天的晚上,舅舅拉著6歲的自己開始念詩,“那晚月亮特別大,特別亮,從窗子裏照進來,照在桌子上,舅舅一筆一劃把詞寫下來。一晚上停了兩次電,但他依然沒有停止書寫。我永遠都會記得那晚。”

回顧過往,韓松落覺得人生像一條曲線,有波峰和低谷,閱讀可以給人精神支撐和滋養,讓人在低谷時期也能堅韌地生存下去。“讀書這件事情是對于我們生命的擴容,是任何一種形式的娛樂或學習都無法比擬的。”

〓作家韓松落(左)與作家孫一聖(中)

這份閱讀體驗,也讓韓松落很早便決定要從事和讀、寫有關的工作。在他看來,最好的讀書方式是寫作,有些讀書的道理,上手一寫馬上就明白了。

韓松落出生在一座名爲策勒的城市。策勒常年被風沙和沙漠侵蝕,風吹城跑,人也不得不頻繁搬遷。當地人從小到大最常經曆的便是,出走與離別。“如果有朋友突然說’明天吃個飯’吧,一般這種就是告別的先兆。所以很多年我都害怕聽到這句話,總覺得大事不妙。”韓松落說。

最近,他決定出版一本與出走有關的書《晚春情話》:內含六個故事,人物、場景各不相同,但都包含“出走”,它們合奏出一段時代曲——也是關于韓松落自己的時代故事。

事實上,這樣基于生命體驗的寫作,在不同領域的作家中都有共鳴。

自小喜歡讀網絡文學的三九音域,在大四的時候開始了屬于自己的網文創作。雖然寫的是幻想小說,但生活觀察和經驗也同樣成爲三九音域創作的蓄水池。

其代表作《我在精神病院學斬神》的最初靈感,來自于當年爆發的一場洪災,有戍邊戰士還有衆多普通人趕來抗洪——三九音域覺得,這樣默默守護的角色應該被看到。

近年來,三九音域常思索的是,現代社會物質文明飛速發展,可爲什麽人們的精神世界好像都很空虛?因此,在登上番茄小說巅峰榜的新書《我不是戲神》裏,他試圖通過構建一個新的世界觀,探索在物質文明倒退的情況下,人類如何利用精神力量延續文明的故事。

〓三九音域的新書《我不是戲神》登上番茄小說巅峰榜

每日更新章節後,各式各樣的段評或書評會立即湧現,其中不乏讀者對未來劇情展開預測。三九音域尤其重視這樣的閱讀反饋,遇到優秀的點子他會考慮采納,並根據評論隨時調整大綱,避免後續情節被猜中、落入俗套。

對于當年他這個完全不懂出版的在校大學生來說,番茄小說這樣的平台支持很重要——它提供了一個和讀者親近接觸的契機,讓寫書發表不再是一件遙不可及的事情。和讀者的互動像一場有趣的博弈遊戲,也造就了網文領域層出不窮的創意。

〓番茄小說巅峰榜作家“三九音域”

鼓勵作者基于生命經驗去創作,並保有對現實的關照,一直是番茄小說的情懷。

在直播中,文學圖書編輯陳淩雲提到,文學的意義是豐富的,對于不同年齡段的人來說,文學也有著不同的效果:年輕時,文學通常提供一種模範的生活,或者一種情感的撫慰;面對下落或者衰退的趨勢,文學亦能給中年人以信心。

對于擅長記錄和觀察時代的內容創作者來說,關心不同的文明與世界,也是重要命題。直播間裏,幾位書寫者都把目光投向遠方,分享他們“生活在別處”的故事。

旅行作家劉子超,常去往世界不同國家,從中亞到東歐,邊走邊寫。作爲80後,他自言是見證“全球化”浪潮的一代人,伴隨中國融入世界的過程。

但怎麽逐漸地去尋找、接受、描述這種世界經驗,是一個新的課題,這種過程的書寫,也需要一種中國人的視角。劉子超的感受是,當他去看中亞、巴爾幹、中東的書,很難找到中國人寫的,“在去當地之前,你只能借助別人的視角、別人的思維去理解那個地方。”

劉子超分享時,覺得每個人的認識和書寫都帶有自己的“框架”。面對同一片風景,世界觀不一樣,看到的景色也不一樣,産生的東西也完全不同。透過文學的“框架”,可以看見每個人的世界觀散發出的不同魅力。

〓詩人歐陽江河(中)和旅行作家劉子超(右)

與此同時,旅行、寫作和閱讀是互補的。他認爲,看待一個地方的景物,個體的單一視角總有局限性,還要靠日常閱讀,來發現表面之下的“小秘密”。當閱讀面越廣,越能發現事物之間一些意想不到的勾連——這是讀書很有意思的一點。

因此,劉子超接下來的計劃是,要沿著“陰影線”行走——從敘利亞開始,到伊朗、阿富汗、巴基斯坦這一路,像亞洲大陸上的陰影,都是正處麻煩中的國家。他希望能更細致入微地,深入理解這些國家。

同樣關注敘利亞的,還有遠在歐洲的國際新聞記者王磬。但她提到,自己工作遇到最常見的質疑就是,關注遠方的必要性。總有人問她,爲什麽要關注敘利亞的難民兒童?我每天在北上廣上班、內卷,當社畜996,爲什麽要拿余力關注遠方的苦難?

後來王磬逐漸意識到,光有事實性的、嚴謹的、邏輯清晰的新聞報道還不夠,也需要提高集體的共情,傳遞一種情感或者信息——遠方發生的事情與我們這片土地上的每一個人都有關系。理解遠方世界正在發生的事情,也是對自身處境的參照,拓展對世界想象的邊界。

作爲創作者,王磬過去幾年開始探索更多講述故事、傳遞情感的方式——比如用聲音,錄下好友聊天討論,以更親密、柔軟的方式切入國際公共議題,創造共情的可能性。她強調,身處一個日趨孤獨、激化的時代,我們更需要連接彼此、看見彼此。

在番茄小說,對于不同文明和世界的關懷,一直是重要的作品主題。有的小說以西方奇幻來構築世界觀,有的將中國元素融入世界風情中産生碰撞,還有的是講述發生在異國他鄉的浪漫愛情故事。通過閱讀,讀者能于細微之處,沉浸體驗多元文化的魅力。

遠在波士頓的社會學家嚴飛,則在直播中分享了自己閱讀“陌生城市社會”的方法論——“把地址作爲方法”,去Citywalk(城市漫步)。

〓直播中現場連線遠在波士頓的社會學家嚴飛

在嚴飛看來,當下社會在加速前行。不論是在大城市漂泊工作,還是去網紅城市旅遊,人們總是步伐飛快,舉著手機打卡,前往一個個目標地,似乎總處于一種“懸浮”的狀態:看不到周圍的景物,也沒有和這座城市有深層次的連接。

慢下來,嚴飛告訴內心的自己。過去一年,他試圖通過閱讀,讓自己的節奏緩下來,去重新發現一座城市。

嚴飛從圖書館借來一本叫《查爾斯河上的橋》的書。書中作者記錄了很多與波士頓當地人深度交流的日常,例如漫步偶遇一個在書店裏讀共産國際書籍的年輕人,或者一個理發店裏打工的移民,每位普通人的故事都十分豐富有趣。

受此觸動的嚴飛也開始這樣的漫步。他發現近來小區公園多了一把椅子,上刻文字紀念一對逝去夫妻。“我便去網上搜索他們的名字,看到他們作爲社區普通人,40年來服務社區的照片和點滴故事……我覺得他們又活了過來,我感受到社區裏面人和人之間的紐帶和連接。”隔著屏幕,嚴飛欣喜地傳達感動。

這是一種漸進式、沉浸式的體驗:漫步從城市裏不認識的小街小巷開始,發現城市曆史的點滴,逐漸對這座城市文化的、曆史的機理會産生更多的體驗;體驗之上,人能從一種在工作焦慮的狀態當中走出來,收獲關于這座城市的嶄新認識,也會遇見新朋友。

“這樣才會讓自己的生活和閱讀緊密結合在一起,讓自己的生活可以多一些色彩和有趣。”嚴飛說。

在這場閱讀與自我的交流大會中,AI總是被嘉賓們頻繁提及。

昔日的“世界奧數冠軍”,後出家又還俗的柳智宇,穿一身樸素的格子襯衫,加入直播間。他面帶微笑,語氣沉緩,聊起自己這兩年關于心理咨詢的創業探索。

人工智能可不可以代替心理咨詢?直播對談中,一個問題隨即被抛出來。

不能代替,柳智宇很快給予否定回答。他指出核心在于共情能力的缺失,“AI沒有經過人的生活和困難。當你跟AI聊天時,你不會覺得它能夠真的理解你,和你感同身受。”

〓柳智宇

他舉例——即使對于沒有生過孩子的人,他也能基于自己經曆過的其它痛苦,去想象和理解生子之痛,他是能一定程度上共情的;但是對于完全沒有痛苦經驗的AI,共情效果就會差很多。

和柳智宇對談的嘉賓,科技從業者駱轶航,點著頭表示同意。他強調,人們基于閱讀和生命經驗産生的共鳴、異見,或情感流動,無法簡單被機器替代的——

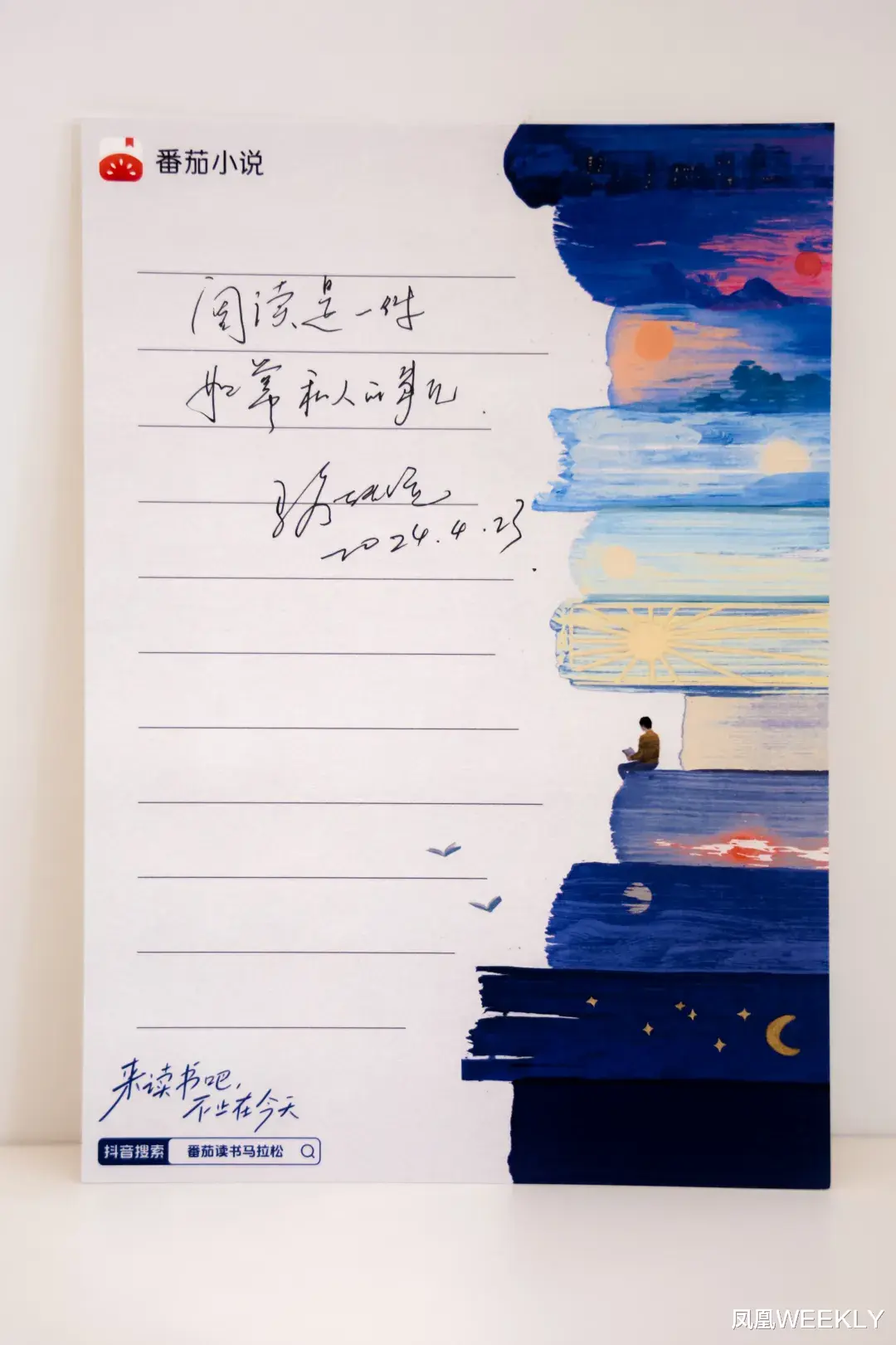

〓駱轶航在活動後寫下留言:“閱讀是一件非常私人的事兒”

比如,《人生每一步都算數》一書記錄了柳智宇多年來的坎坷經曆,其中有頓挫與掙紮,也有體認與思考。如果把這本書作爲語料“餵”到當前某個AI模型裏,輸出來的通常只是一種合成的內容闡釋。

“它來得太容易了,它不可能理解我們碳基生命走過這麽艱難複雜的曆程。”柳智宇感歎。

值得注意的是,近年來AI在內容生成上有不少技術突破,越來越多的作者開始用AI輔助創作。

科幻作家陳楸帆早在2017年便嘗試借助AI工具寫作,並延續至今。他在直播連線中分享使用心得:當前AI還是基于對文本和語義關系進行學習,它並沒有真正理解真實的世界到底如何運行的——比如從更底層的物理學規律,人的關系等來理解。“只有等技術進步到這個階段,我們才可能說,AI能夠接近人類的創作水平。”

陳楸帆點出如今AI技術的另一項欠缺,是在處理“複雜設定”上:寫懸疑和科幻小說,通常會有繁複的設定與反轉,要“先挖坑、再填上”。

“有時候我在寫作的過程中,自己也不知道我寫這個道具是想幹嘛,但寫到後面發現,它可以把劇情推進了一大步。這時我才意識到,人腦原來這麽牛,它在後台做了很多運算,可能是潛意識的。這些AI現在還做不到的,它沒有較深的推理以及邏輯判斷的能力。這是寫作非常奇妙的一點。”

但AI技術進步很快,同場嘉賓、懸疑類網文作家殺蟲隊隊員強調,“幾個月前我對AI的看法還停留在不是很智能,寫得沒什麽感情,可能幾個月後它已經完全顛覆了我的想象。雖然現在還不是,但有朝一日,AI一定是一個作家創作很有力的工具。”

〓科幻作者糖匪(中)與番茄小說巅峰榜作家“殺蟲隊隊員”(右)

AI技術發生顛覆性變革,隨之而來的,“書寫未來”的科幻小說也面臨變革。

陳楸帆略帶苦笑表示,在這個時代寫科幻是非常吃力不討好的。chatGPT問世後,關于AI的想象和未來的場景,跟原來已經完全不一樣了,“有時候你寫出來的東西過不了多久,它就變成現實,或者是被現實打臉了,想象力要如何追趕現實的步伐呢?”

他提到另一個有些憂心的現象,如今的科技新聞已經寫得宛若科幻小說,真正的科幻小說好像很容易被淹沒。

“其實今天的科技新聞,在悄悄向科幻小說偷師,學習敘事。出于流量的考慮,一些標題寫得比小說還要瘋狂。”在後半段直播中,另一位科幻作家糖匪加入這場“科幻小說危機”的討論。

在糖匪看來,前瞻性並非科幻小說的核心要點。作者不能只看到技術發展到哪一步,更應該挖掘和反思技術背後的社會邏輯。

“事實上,科幻小說不是預言未來。科幻作家要面對和負責的,是我們的當下和今天。科幻小說通過影響現實的走向,改變現實,導致它走向一個什麽樣的未來——這才是因果關系。”糖匪說。

“不能等未來直接撞過來,找到一個保護好自己的姿勢很重要。”直播間裏,作家們相視一笑。