文|卡門的提琴

編輯|卡門的提琴

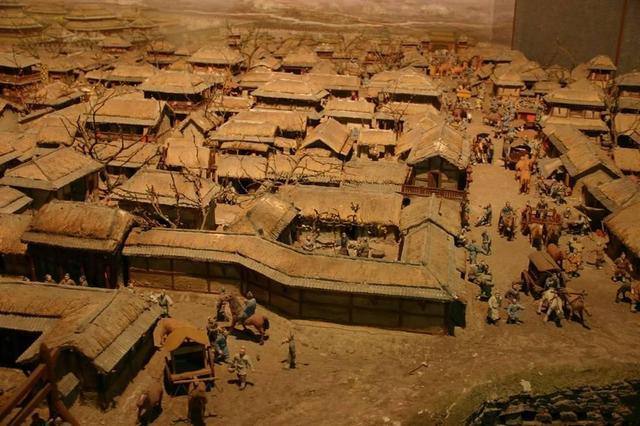

大夏富庶之邦,禮樂文明之都,自古以來,齊國就是中華文明的重要發祥地之一。

號稱"東方之邦"的齊國,地理環境得天獨厚。黃河滔滔東注,滋潤了這片熱土;大海遙遙相望,使之擁有得天獨厚的海上通商之利。

齊國從初封的領主國家經過數百年的發展,成爲春秋時期的首位霸主,在整個春秋戰國時期大國政治中占據重要地位。

那麽,繁華壯大的齊國,究竟是怎樣將各域疆土收入囊中的?

經濟上的霸主

經濟上的霸主延續數百年的滅國運動是齊國稱霸的外化表現,滅國也構成了整個春秋戰國時期的主旋律。

正如漢代公羊派學者董仲舒在《春秋繁露,滅國》中所言春秋期間“轼君三十六,亡國五十二”。

大國吞並小國及大國之間的兼並,成爲了整個時期的主題。

齊國作爲春秋時期首個霸主滅國無數,其滅國的手段和方法也多種多樣。

所謂“金銀”即一個國家的經濟實力、但是“金銀”有時也會是使他國臣服的“柴薪’齊國對外擴張的進程中,多次運用了經濟戰的手法,逼迫一些國家臣服。

齊也是中國古代最早運用經濟戰,並且是運用地最爲成功的一個國家。

那爲何齊國會頻繁地運用經濟手段,來實現一般只能用軍事或政治手段才能達到的滅國目的呢?

這同齊國自身發展的客觀情況是分不開的。

首先,齊國所處的地理位置,決定了齊國必須大力發展工商業尤其是海洋經濟,才能夠在大國爭霸中占得一席之地。

齊國是先秦時期重要諸侯國家中唯一一個以工商業立國的國家,海洋經濟魚鹽經濟是齊國的支柱産業。

而這樣一個國家發展定位,同齊國所處的地理位置、自然氣候條件息息相關。

其次,齊具有深厚經濟思想的底蘊,在此可從東夷文化本身考察。

根據考古學成果,東夷部族在山東地區存在的曆史可以追溯到舊石器時代。

各部掌握了先進的生産工具制造技術、玉器制作技術擁有發達的制陶業、有成規模的紡織業和釀酒業……。

這些都表明了東夷民族是一個具有悠久工商業傳統的部族。

得天獨厚的地理位置、豐富多樣的自然資源和帶有濃重工商業傳統的文化背景,使得齊國從建國之初就把發展經濟定爲立國之本,並在此基礎上創立了系統的經濟學說,形成了內涵豐富的經濟思想。

其中尤以管仲爲代表,這都爲以經濟手段實行滅國擴張打下了理論、思想基礎。

齊在桓公時期發展到了鼎盛時期,名相管仲功不可沒。

他不僅是政治家、軍事家,同時也是一個優秀的經濟學家。

金戈鐵馬,長驅直入

金戈鐵馬,長驅直入在春秋滅國進程中,軍事手段是最常見、效果最爲明顯的,對于齊國來說也不例外。

齊國能在大國爭霸中站穩腳跟並成爲首霸,且在戰國時期一度同秦並稱東、西兩帝,與齊國強大的軍事實力分不開。

那麽齊國何以擁有如此強大的、令各國膽戰的軍事實力的呢?

同齊擁有強大經濟實力一樣,其軍事實力的突出同地理位置和文化背景有很大關系。

首先是地理位置。營丘及其周邊是爲蠻夷之地,地方狹小“太公之封于齊也,亦爲方百裏”‘,且土壤條件差。

國家要發展,必須開疆拓土。

齊國周邊分布著諸多古氏族、古國,相對于中原文明他們只能算作是未開化的民族,因此對齊國來說,生存發展的條件極爲惡劣。

雖然太公采取了“因其俗,簡其禮”的措施,理順與當地土著之間的關系,但必須要具備強大的常備軍力,以防隨時而來的侵略、入侵,比如與齊臨近的萊夷、淮夷等。

因此可以說複雜的地理環境及民族分布狀況,使齊國必須擁有強大的軍事實力。

其二,文化背景對齊國軍事文化形成産生了積極影響。

齊國源起東夷。東夷部族不僅具有優良的商業傳統,同時也具有尚武風氣。

齊被封于東夷族部族和國家聚居的區域,或多或少受到了影響。

其三,縱觀齊國發展的曆史從來不缺乏傑出的軍事家。齊國霸業的開創者太公望,他之所以能夠作爲功臣謀士受封主要因爲他在先周時期作爲軍師,起到出謀劃策的關鍵作用。

他也爲後世留下了中國曆史上最早的軍事學著作——《六韬》。

齊桓時期,管仲推進齊國的全面改革。軍政改革是重要組成部分,因此說管仲不僅是傑出的政治家,也是傑出的軍事家。其軍事思想集中保留在《管子》一書中。

除了這兩位,齊國還誕生了了孫殡、司馬攘直、田單等著名的軍事理論家和將領。

政治外交滅國

政治外交滅國滅國手法除了經濟和軍事,在大國紛爭時期不可忽略的還有政治外交上手段。

政治外交手段看似不起眼,不如軍事手段直接,但是起到的卻是意想不到的作用、桓管共政時期是政治外交手段運用的最爲成功的時期。

管仲作爲一個有遠見的政治,提出了系統的滅國思想此外齊國在滅國過程中也遵循了幾個重要的原則和策略,不僅使齊獲得利益,也使齊在諸侯中地位有很大的提升。

管仲認爲除了經濟實力的強大,滅他國還應該具備政治實力,對內應當勤政做到政治清明。

故曰“治民有器,爲兵有數,勝敵國有理,正天下有分”’

此處“器”是什麽就是治理民衆的方法,應當包括了法律、刑律、政令等。

只有治理民衆方法得當,才能夠做到“爲兵有數”、“勝敵國有理”。齊桓公想要討伐宋國,管仲卻說“不可臣聞內政不修,外舉事不濟”‘腸。

同樣體現了“攘外必先安內”,只有先進行內政改革,對外舉事才能“有濟”無論是經濟強大還是政治清明,都是齊國伐滅他國應當具備的內部條件。

在春秋時期要稱霸一時,還當得到其他國家的擁護與支持,具有道德影響力在齊國征服他國過程中,有幾個比較重要的策略,如尊王攘夷、重禮輕幣、近交遠攻等等,這些策略反映了時代特征,並體現在滅國的進程中。

何爲“尊王攘夷”“尊王”即尊崇周天子的權威“攘夷”即爲了維護周王室及其封國的安全,而對外來的夷狄進行打擊。

典型的事例就是伐山戎救燕。

燕國是周天下的封國,召公之後,受到山戎的侵擾,管仲本著“諸夏親昵不可棄也”的宗旨出兵救燕。

在這次征伐中,滅了山戎、令支、孤竹三個部族。

另一個典型事件是“遷邢存衛”。在這個過程中,齊國運用自身影響力,號召他國打退了赤狄的進攻。“遷邢存衛”也使得齊國在諸侯中形象大升紛紛歸附。

這一策略貫穿于春秋中前期,文獻記載中不止一次看到齊“帥諸候之師”勤王、保衛他國的記載。

精明的管理

精明的管理齊國是春秋首霸,且爲戰國七雄之一。

從西周初年被封至公元前年爲秦國所滅,近八百年時間裏滅國無數,那麽齊國對被其征服的國家是如何進行處置和管理的?這些國家最終的結局又是如何的呢?

齊國征服各國運用了不同手段,且各國國情不同所采取的管理方式也不盡相同。

對服國土地的管理土地即領土,是形成國家的一大要素。

春秋戰國時期大國對外征伐的第一要旨便是獲取一個國家的土地,從而達到擴展疆域的目的。

這在春秋前期並不常見,因爲春秋前期的征討大多是爲了讓被討國執行宗法義務,或者對無道國家采取懲罰措施。

但進入到春秋中後期,周王室的權威下降,“禮樂征伐自諸侯出”,國與國之間的戰爭便主要以占領土地爲首要目的。

如何將服國的土地轉而變爲自己的呢方法其實多種多樣,其中之一就是直接獲得土地。

到了春秋中後期,尤其是進入戰國時期被齊國所征服的國家,其土地幾乎都被侵占,成爲齊國疆域一部分。

除此之外,“遷地”也是獲得土地的重要手段。

這說明一個國家統治的基礎是擁有固定的疆域,以及在這疆域之內生活的人民,兩者不可分離,在這基礎上才建立起完整的統治系統。

中國古代將統治稱作是“社稷”,社指土地之神,可以引申爲土地稷,五谷,代指農業。

由此可見,固定疆域和“生活在疆域之內的人民”是不可分離的。

如果人民同土地分離,那麽社稷也難以維系。

如果說一個國家連土地都沒有了,人民都被遷往他處,那麽何言統治的延續何言一個國家的主權?

當國家被遷往另一個地方後,必然會受到宗主國的監督,在發展過程中必然受到制約。

一個國家連自己的發展道路都不能決定,這不是附庸又是什麽呢?

總結

總結王室的權威下降,導致其對諸侯的控制力降低。齊國也是在春秋中後期開始逐步擺脫王室的控制。

在內政外交改革中不斷加強國家對常備軍、稅收、貨幣發行的控制。

此時的齊國已經開始具備了獨立的主權。

隨著滅國運動的深入,齊國不斷征服其他國家,從齊國對服國的管理中也可看出主權國家和附庸國、非主權國家的區別。

附庸國的定義在《王制》中已有明確的說明,無非是地域狹小,沒有宗廟祭祀權,附于大國。

成爲附庸國是主權淪喪的前奏,徹底征服一個國家就是要逐步剝奪其主權。

剝奪宗教祭祀權、使得該國的國民和土地分離、廢除國君甚至斷其宗統,最終使服國的主權淪喪,徹底被滅亡。