“我好像潮濕的腐木,曬到了陽光。好明媚,好治愈,看著好想流淚。”

近日,僅有八集體量的《我的阿勒泰》收官,觀衆還沒從這部“賽博吸氧劇”中緩過勁來,就已經開始面對巨大的戒斷反應。

《我的阿勒泰》的故事確實短小但足夠精悍,劇中有草原漢子與文藝女青年的純粹愛情、有當代女性的生存困境、有非典型大女主張鳳俠,也有遊牧文明與現代文明的沖突。

內容的包容與厚重,是《我的阿勒泰》作爲一部稍顯小衆的當代民族劇,成功出圈的主因。收官並非終點,目前來看,《我的阿勒泰》或許將成爲《漫長的季節》之後,又一部能將長尾效應最大化的高質量佳作。

藝術性與市場化的平衡

其實,《我的阿勒泰》上線之前外界是不乏擔憂聲的,近幾年市場也曾出現過同類型劇集,如年代民族劇《父親的草原母親的河》,同樣是高質量之作,後者卻未能出圈,這不免讓人遺憾,也讓觀衆擔心《我的阿勒泰》能否走出小衆視野。從結果來看,《我的阿勒泰》表現大超預期,這與它的出色改編密切相關。

原作中,作者李娟用溫柔的筆觸記錄著新疆這片土地上的人、事、景,在荒涼之地勤勤懇懇經營著餐館的夫婦、爲了澄清清白夜行幾公裏的小男孩、背井離鄉來到新疆的姥姥與小叔,以及新疆的處處風土,勾勒出的是人與人、人與自然之間的複雜生態。散文適合慢品,而劇集需要更直觀地給出情緒價值。

將一部記錄生活碎片的散文集改編爲一部內容飽滿的影視作品,相當考驗主創團隊的功底。對照原著來看,《我的阿勒泰》的改編一是重新串聯原作相關情節,讓故事的焦點更爲明確,如“養幾年還不夠一盤菜”在原作中是餐館老板的發言,劇集中則被安排在了張鳳俠身上,映照她風風火火、不拘小節的個性。

同時,《我的阿勒泰》又基于原作,原創了托肯、巴太等一衆深入人心的角色。以巴太父親爲例,他在原作中是一個沒有名字的“手臂上架鷹的老獵人”,作者與他相遇,只留下一段感慨:“作爲正在不斷消失的古老事物之一,他周圍的那圈空氣都與我們所能進入的空氣斷然分離著,並且還有折射現象。”而在劇集中,這位老獵人則承擔了遊牧文明與現代文明沖突的內容表達。

此外,原作中也未出現閨蜜形象,僅提到了一位“因恐懼丈夫而不敢出門參加舞會”的已婚女性,這或許也是托肯這位角色的靈感來源。她是處于父權制體系下的失聲者與抗爭者,也承擔著女性議題的內容表達,那塊“求不來的搓衣板”,讓這位原創角色的故事有了更契合當下語境的錨點。

與原作相比,《我的阿勒泰》最大的改動或許是將書中的暗戀故事改編爲了一段刻骨銘心的愛情。李文秀與巴太的愛情是如童話般美好的,但卻沒迎來童話式的收尾,有的觀衆認爲這一結局稍顯突兀,但實際上,它與《我的阿勒泰》的嚴肅底色是融爲一體的,“踏雪之死”爲這段感情附加了現實與理想沖撞的重量,也避免了劇集的愛情線格格不入地滑入烏托邦。

可以說,《我的阿勒泰》的成功源于人物塑造的成功,也離不開它的內核高度。治愈是這部劇集最顯著的標簽,但故事的治愈之旅中也潛藏著一場恰到好處的深度對話,人如何在時代的變革中自處、民族如何在文化的演變下發展、女性如何走出困境,都是《我的阿勒泰》抛出的且給出回答的問題。

愛情線的加入與喜劇元素的融入,則是平衡劇集藝術性與市場化的存在。從網上的探討來看,一段唯美的純愛故事與新疆美景結合的殺傷力顯然足夠強,而劇集改編時對原作輕松幽默基調的放大,則中和了題材本身的嚴肅性,這都是非常巧妙的改編處理。

鄉土與尋根

《我的阿勒泰》收官之際,鄉土文學的改編也引發了外界熱議。過去多年,不少鄉土影視作品都是與傷痕及苦難高度挂鈎的,誠然,這批作品自有生長環境與其合理性,但到今日與時代的違和感也越來越深。這從《隱入塵煙》的毀譽參半就可以看出,有人認可它的內核表達,也有人直言“真正的農村並不是這樣”。

說到底,如今對于鄉土影視作品,時代與年輕觀衆都更需要平視視角,而非獵奇視角也非自上而下的俯視視角,《我的阿勒泰》《去有風的地方》等劇集的火爆便足以說明問題。它們選擇的不是掀開已經屬于上一個時代的傷疤,而是去呈現民族質樸與包容的一面,更難得可貴的,是《我的阿勒泰》還是一部關于尋根的作品。

劇中巴太的父親蘇力坦被塑造得非常立體飽滿,作爲老獵人他不願意交槍、不同意兒媳婦帶著孩子改嫁、不認同小兒子放棄遊牧生活的選擇,但劇集刻畫的不是一個“老頑固”。巴太的父親是一個被時代抛棄的困頓迷茫之人,也是一個努力適應新時代的老人,最終他給了兒子自由,但依然堅持著自己的遊牧生活,成爲了過去與現在之間的連接錨點。

李文秀與母親張鳳俠,對于阿勒泰而言是外來人,她們始終與這片土地保持著“半融入”的關系,因爲她們的“根”並不在這裏,劇中奶奶也始終心心念念著再也回不去的故鄉。但是,李文秀、張鳳俠與遊牧民族又有著相同的“根”,她們都在這片土地上“去愛,去生活,去受傷”,身上都貫穿著民族精神中的堅韌與旺盛生命力。

戴錦華教授評價《一代宗師》時,曾引用張曉虹教授的觀點,如此形容《一代宗師》中的大量打戲所體現出的“後腳跟性”:“前現代與現代其實在身體語言上,無外乎是前腳掌和後腳跟的區別,因爲我們現代人是前傾的,而傳統文化我們的重心是在後腳跟上,我們是要站穩,我們是要重心下沉,我們是要有根。”

無疑,《我的阿勒泰》是治愈系的田園牧歌,也是一部有著高度文化自覺的尋根作品。劇中,奶奶在沈陽撿垃圾爲生時,一度居住在無人問津的橋洞之下,人生苦處只能幻想自己是武俠片中的主角,以此獲得前行動力,《我的阿勒泰》不回避生活苦難,卻也不歌頌苦難不沉湎于苦難,它關于“生命自己就能找到蓬勃之路”的內在表達,是積極向上也是剛毅不屈的。

劇集所尋找的“根”不僅是文化之根,也是女性精神之根。對于劇集將原作中的姥姥改編爲奶奶,有部分觀衆頗有微詞,對此導演滕叢叢在微博給出了解釋,它與外界解讀的“突出父親的存在”或“責任”無關,在導演看來,去新疆務工的內地人來自天南海北,他們在一塊貧瘠蒼茫的土地上相識、相愛,人與人之間的理解與相互扶持並不一定非要依靠血緣。

《我的阿勒泰》中,張鳳俠對已逝的丈夫情感深厚,但劇集從未提及她對婆婆的照顧與關愛是出于責任或義務,她們之間與親母女無異,這足夠表達創作者的立場。在劇中,李文秀的家不是建立在流動的土地上,也並非建立在血緣之上,而是建立在女性真正的相互扶持與相依爲命上。

爆款的長尾效應

5月11日時,《我的阿勒泰》豆瓣評分人數爲3.5萬,如今這一數據已經翻倍到了7萬,顯然,它的長尾效應是值得看好的,只是究竟能爆到何種程度,目前還是未知數。但是市場也並非沒有案例可以參考,去年《漫長的季節》大結局播出前一天,豆瓣打分人數在15萬人左右,如今已經飙漲到了98萬。

看好《我的阿勒泰》的長尾效應,一是出于劇集本身的短體量,八集故事總共三百多分鍾的時長,劇集的制作規格也是向電影看齊的。延伸來說,這其實也是《我的阿勒泰》出圈的原因之一,它的體量迷你,內容高度凝練,敘事短小精悍,這些都非常符合如今觀衆的觀劇習慣。

二是如今《我的阿勒泰》的口碑仍在進一步發酵,豆瓣評分也從開分的8.5分上漲到了8.7分,在微博、抖音、B站等平台有大量的“自來水”貢獻熱度,畢竟無論是愛情線、親情線,還是劇中的女性生存困境、遊牧文化與現代文明的沖突、代際關系的和解等議題,都有太多解讀視角與品味空間。

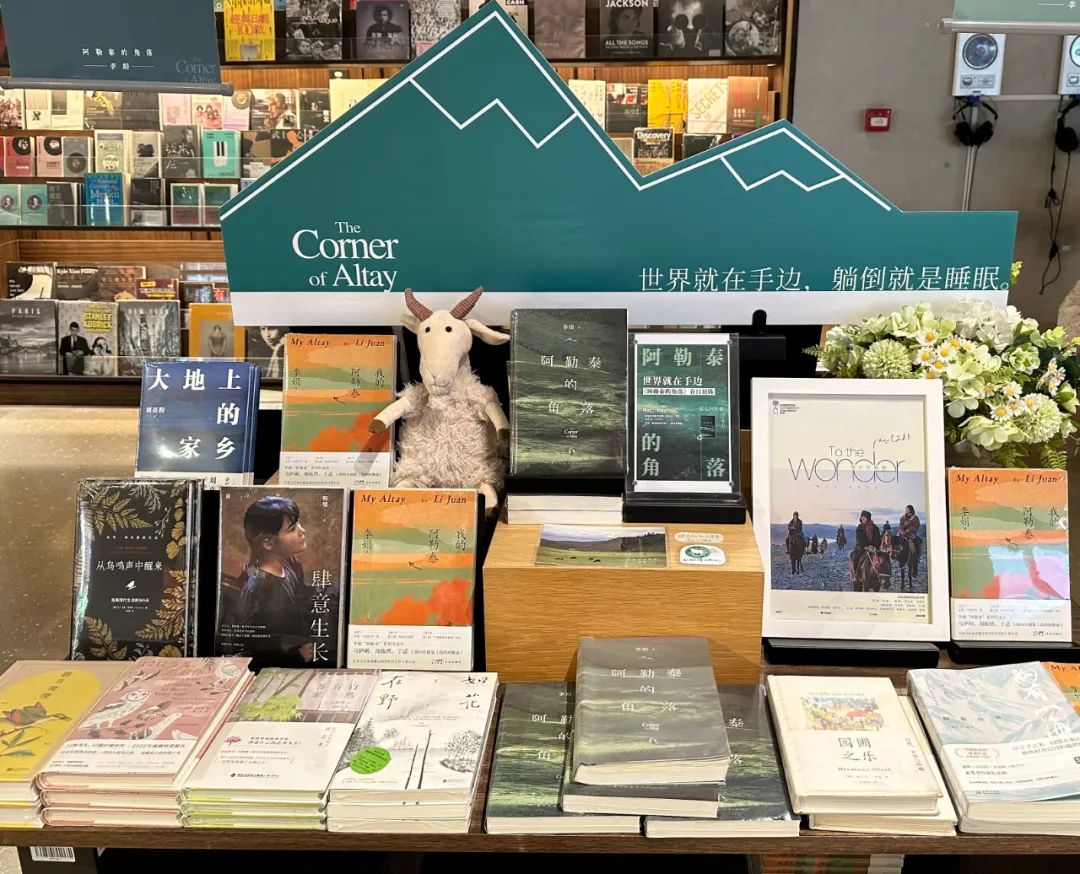

目前來看,《我的阿勒泰》出圈後,所引發的熱潮並未止步于影視圈,而是包含文學與文旅在內的。首先是原作的暢銷,抖音電商數據顯示,5月7日至9日,《我的阿勒泰》一書在抖音的日均訂單量環比電視劇開播前提升718%,同時據鏡象娛樂觀察,線下不少書店在劇集熱播時開設了《我的阿勒泰》及李娟作品專區,書店工作人員也表示“實在太火了”。

此外,被打趣是“新疆旅遊宣傳片”的《我的阿勒泰》也推動了新疆旅遊的熱度。從去哪兒公布的數據看,劇集預熱期文旅聯動效應便已顯現,開播前兩天,阿勒泰地區全平台搜索熱度上漲超1倍,酒店預定量與五一期間高峰值拉平。5月7日《我的阿勒泰》開播後,阿勒泰的百度指數一路上漲,從此前1000左右的均值上升到了11日的28326。

劇集未播旅遊先火,很大程度上也源于在《去有風的地方》等爆款案例後,各方文旅聯動正在不斷前置。早在四月底的愛奇藝世界·大會上,愛奇藝、新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳、阿勒泰地區文化體育廣播電視和旅遊局及花城出版社便宣布啓動以“讀一本好書,看一部好劇,去一個美麗的地方”爲主題的文旅聯動計劃。

文旅聯動的前置,說到底還是建立在對內容的信心上。雖然說如今“一部劇帶火一座城市”已經不罕見,但在《我的阿勒泰》之前,當代民族劇是被劃歸到小衆題材範疇的,該類型此前也無爆款先例,在外界看來,不論是內容的打造還是更深入的文旅聯動,或許多少都帶著探路的成分,但在精准的市場趨勢判斷下,業內顯然是相信《我的阿勒泰》所能釋放的能量的。

阿勒泰地區文體廣旅局副局長栗元浩透露,當地將結合《我的阿勒泰》推出新的旅遊線路:“在拍攝地哈巴河縣,可以遊覽電視劇中的張鳳俠小賣部、孤獨的樹、夏牧場,還可以到青河縣青格裏狼山感受野狼生態文化。”從《我的阿泰勒》中新疆文旅的前置與深度參與,不難看出當下文旅聯動模式的進一步成熟,而劇集的長尾效應,後續也有望進一步輻射文旅的長尾效應。