文/曉 農

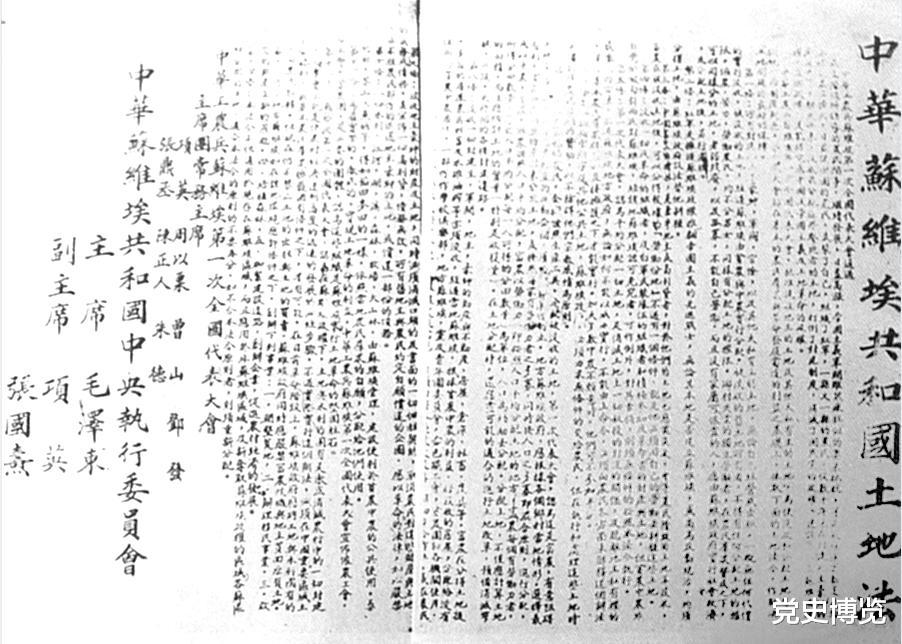

“左”傾領導者提出的“地主不分田,富農分壞田”的錯誤政策,被強行寫入《土地法》中

王明“左”傾路線領導人照搬蘇聯在農業合作化中消滅富農的做法,在中央蘇區實行“地主不分田,富農分壞田”的政策,並首先在葉坪實行查田試點1933年2月1日,由中華蘇維埃共和國臨時中央政府土地人民委員會發布的《關于在蘇區實行查田運動的訓令》,下發到中央蘇區所轄的39個縣。《訓令》指出:“蘇區內田未分好或分得不好的地方,如會昌、石城、安遠、尋烏、南廣、新泉、甯化等縣,要馬上發動群衆,重新分田,或彼此將田對調。土地分得好的地方,要組織突擊隊、查田隊,去檢查別區和別縣的土地,發動他們重分或對調。限兩個月內全縣田園必須徹底分好,要使地主分不到一寸土地,富農分不到一丘好田。”

對于中央蘇區的蘇維埃幹部和群衆來說,“查田運動”這個詞,他們已在1932年2月就聽說過。那是周恩來秘密進入瑞金,就任蘇區中央局書記後一個多月,爲貫徹共産國際和中共六屆四中全會後中央關于土地革命的指示,提出了“查田運動”的口號。2月8日,由周恩來起草的《關于在粉碎敵人四次“圍剿”的決戰面前黨的緊急任務》中,規定了八項立即執行的任務,第六項就是“必須完成查田運動,徹底解決土地問題”。

蘇區中央局的指示,“撥正”了贛閩兩省土地分配的方向。1932年5月初,江西省工農兵第一次代表大會在興國縣城召開。大會通過的《土地問題決議案》以檢討的語氣寫道:“過去江西分配土地是抽多補少,抽肥補瘦,以人口爲單位平均分配,這是非階級路線的全民化土地革命,是錯誤的。”“現在必須執行明確的階級路線,即豪紳地主不分田,而富農只能分壞田。爲此,蘇區各縣應組織查田委員會,將所有的錯誤徹底地揭發出來。”6月中旬,福建省蘇維埃政府在5月份頒布的《重新分配土地的條例》基礎上,補發了一個《檢查土地條例》,宣布說:“全閩西馬上舉行一個檢查土地分配的運動。過去一切地主(不論大小地主)家裏所分到的土地,以及他的房屋財産用具,一概徹底檢查出來沒收,富農多分的土地和所分的好田(秧田)都要清查出來加以沒收。”圍繞著蘇區中央局查田的指示,臨時中央政府還在瑞金召開的周圍六個縣工農檢察部聯席會議上,布置六個縣立即展開這項工作:“如發現地主還據有土地和大房屋,富農還占有好田,必須立即沒收,重新分配。”

然而,蘇區中央局的這次查田運動,卻成了光發指示不見行動的過場。形成這種局面的原因:一方面是查田運動不切合蘇區土地革命的實際,脫離了蘇區農民的要求;另一方面是第四次反“圍剿”的戰爭任務像大山一樣壓在中央蘇區軍民頭上,軍事的極度緊張,根本無暇顧及查田;還有一個更爲關鍵的因素就是周恩來已在實際接觸中感覺到:查田運動並非共産國際和臨時中央所強調的那麽正確和重要,如果這樣做的話,意味著從根本上否定蘇區多年來取得的土地革命成果,將引起許多方面的混亂。

可是,1933年的查田運動,卻與臨時中央有直接關系,是博古作出的重大部署。1933年1月下旬,在上海站不住腳的臨時中央,由博古帶領來到瑞金。甫抵之際,臨時中央決定把查田運動當成反“右傾機會主義”、“富農路線”的重要內容全面鋪開。中華蘇維埃共和國臨時中央政府土地人民委員會的《訓令》,就是在這樣的背景下出台的。

2月10日,臨時中央與臨時中央政府的聯合機關報《紅色中華》,在第一版的頭題位置,刊出署名博古的社論性文章《徹底進行老蘇區和新發展區域的查田運動》,鄭重提出“徹底進行老蘇區的查田運動與新發展區域中的迅速沒收地主階級土地,將其平均分配給雇農、苦力、貧農、中農,實行正確的土地分配,這是我們在各個戰線展開全面進攻的一個重要方面”。緊接著,由蘇區中央局主辦、受中央黨報委員會指導的《鬥爭》刊物第十四期,刊登了《蘇維埃政權下的階級鬥爭》的評論。文章指出:“贛西南和閩西蘇區的土地是普遍分配了,但是所有的地主富農分子都同時分得了土地,這與中央制定的土地政策大相徑庭!是一種非階級路線的表現。現在要重新正確地分配土地,實行‘地主不分田,富農分壞田’,這對于我們是極端必要的,必須把查田運動在蘇維埃區域內劇烈地開展起來!”

博古等人高度重視查田運動的理論宣傳,除了發表社論、評論外,博古還親自出馬,在中央人民委員會駐地沙洲壩元太屋作動員報告。聽報告的對象爲中央各部門、直屬機關負責人以及瑞金部分鄉主席百余人。年僅26歲的博古,以其出色的口才,從蘇聯大辦農業合作化消滅富農經濟講起,結合六屆四中全會後中央制定的《土地法草案》,著重從三個方面進行了理論上的闡述:

“被沒收的舊土地所有者,爲什麽無權取得任何土地?”

“富農被沒收土地後,爲什麽只能分得較壞的‘勞動份地’?”

“在老蘇區和新辟區域如何進行普遍深入的查田運動?”

在報告中,博古頻頻地引用馬克思、列甯的理論,全面闡述了“左”傾教條主義者對中國土地問題的基本構想,他最後宣布說:“由中央直接指導,土地人民委員會在瑞金的葉坪鄉進行查田‘試點’。”

葉坪鄉爲瑞金縣雲集區第四鄉,有16個自然村,2700多人,是臨時中央委員會、中華蘇維埃共和國臨時中央政府所在地。選擇這裏作爲查田的示範地,自然有著不同尋常的意義。一個由博古直接關注的、從各部門抽調來的20多人的工作組,經過40多天與群衆同吃同住的深入工作,結束了在該鄉的試點。根據王觀瀾的回憶,葉坪鄉“在這次查田運動中,共查出地主、富農28家,連原有的4家,共32戶,約200口人。經過廣大群衆鬥爭之後,連混入黨支部和鄉政府代表會的壞人也查出來了”。

毛澤東在中央蘇區查田運動上作報告

一個原本只有4戶地主、富農的中等鄉,經過這次查田運動,竟然變成32戶。這種結果,無疑讓很多人大吃一驚。其實,葉坪鄉的查田試點,一開始就受到了“左”傾教條主義者的操縱,工作組對于剝削階級的定性,剝削的方式、數量及財産的計算等等,都被限制在規定的範疇內,有一條不可逾越的界限。在一種公式化的形而上學的觀點主宰下,一些人由中農上升爲富農,富農上升爲地主的情形,就在所難免了。

洋溪村的村民劉由德,家有六口人,分田之前爲小康家境,由于祖上幾代都較爲殷實,分田後家産仍較齊備。工作組對于這樣一戶中農水准的家庭,從他家幾代的田産查起,折合飼養的幾種家畜七算八算,算成了標准的富農。沒過幾天,劉由德家的母牛生下了牛犢,母豬也相隔幾天下了一窩豬崽。工作組重新將這兩項財産加上,一頂地主的帽子便穩穩地戴在了劉由德的頭上。結果,劉由德的葉坪鄉貧農代表團主席的職務,也被撤掉了。

如果說葉坪鄉的查田試點取得了對今後具有指導意義的經驗,那麽,拿這種經驗貫徹到以後的查田運動中,就成爲這場運動必定失敗的悲哀注腳。

臨時中央責成毛澤東領導查田運動,欲借他來否定中央蘇區的土地革命成果。遵循組織原則的毛澤東,在實際工作中有理有節地抵制“左”傾路線,糾正查田運動中出現的錯誤博古等人在開展“試點”的同時,還施展了另一“高招”——責成中華蘇維埃共和國臨時中央政府主席毛澤東領導整個查田運動。

1933年4月下旬的一天,博古找毛澤東談話,兩人之間並沒有太多熱情的交談。不多會兒,博古就托出主題,完全是一種居高臨下的姿態。

聽說中央指令自己主持蘇區的查田運動,毛澤東猝不及防地怔住了,目光迷惘地望著博古,一時不知如何回答。

博古以交代的語氣講到:查田要根據共産國際和中央的指示來搞,原則是“地主不分田,富農分壞田”,老蘇區要在查田的基礎上重新分配,新開辟區域要實行“正確的土地分配”,無論是查田還是新分,都得使豪紳地主分不到一寸土地,富農分不到一丘好田!

盡管毛澤東明白這是“左”傾領導人有意給自己出的難題,但博古是黨的最高決策者,是代表黨的,下級服從上級,這是不可移易的組織原則。毛澤東答應負責查田,他還有一個想法:中央蘇區1930年的兩次大分田,都是他一手主持的,自己繡的菩薩自己拆針補線,畢竟要比別人來幹好得多。

很快,臨時中央給毛澤東配備了一些幹部,將中華蘇維埃共和國臨時中央政府土地部秘書王觀瀾、粵贛省蘇維埃政府土地部長朱開铨、瑞金縣蘇維埃政府土地部長楊世珠等人,調來組成中央政府查田代表團。接著,《關于查田運動的訓令》頒布。事隔兩天,蘇區中央局也相應地作出相同題目的決議。兩個文件大致相同地宣稱:“在中央蘇區差不多占面積百分之八十、群衆在二百萬以上的地方,沒有徹底解決土地問題。因此,須進行一番土地的徹查,再按照正確的原則重新分配。”按照這一定論,不說是對過去土地革命的全盤否定,最起碼也是一個基本否認。

在臨時中央緊鑼密鼓的運作下,中央蘇區的查田運動終于拉開了遍及各縣的大幕。6月17日,毛澤東以中華蘇維埃共和國臨時中央政府主席的身份,主持召開瑞金、會昌、于都、甯化、長汀等八縣的查田運動大會。會議在葉坪的政府大廳舉行,400多名區以上蘇維埃幹部,把大廳擠得滿滿的。17日下午,毛澤東在會上作了《查田運動是廣大區域內的中心重大任務》和《查田運動的第一步——組織上的動員》兩個報告。代表們聽得很認真,隨後對這兩個報告進行了熱烈討論。最後,會議通過了《八縣查田運動大會所通過的結論》。

6月25日至7月1日,毛澤東又在甯都七裏坪主持召開另外八個縣的貧農代表大會,會議形成了《八縣貧農代表大會決議》,決議提出:“我們八縣的貧農,應當以查田運動的勝利,徹底地消滅封建殘余勢力,完成擴大紅軍8萬人,向地主富農籌款80萬元,推銷經濟建設公債300萬元,來擁護第二次全國蘇維埃代表大會。”

一場聲勢浩大的查田運動,就這樣在中央蘇區所轄各縣鋪開了,各地都成立了領導查田的貧農團,層層布置任務。

這期間,毛澤東忙碌開了。他用幾天時間,趕寫了《怎樣分析農村階級》的文章,作爲劃分階級成分、防止發生錯誤的標准和依據。深谙蘇區農村情形的毛澤東,特別注意對一些帶有普遍性的含糊不清的問題,如區別勞動與附帶勞動、計算剝削的時間與數量等,作出非常明確的規定。這是有限制地削弱富農,避免從肉體上消滅地主、從經濟上消滅富農的舉措,對于匡正查田運動的正確方向,起到了積極作用。

毛澤東在領導查田運動的時候,根據蘇區土地分配的實際情況,區分了三種區域,作出不同的部署。即在割據多年、基礎牢固的鞏固區域,中心任務是小面積調整分田和發展生産;在那些紅白相爭、工作落後的邊遠區域,才是查田查階級;在新近開辟的割據區域,則是沒收地主的土地按人口平均分配。所到之處,毛澤東在講話、報告中,對查田的目的、步驟和方法,作出了與“左”傾教條主義者不同的闡述:

“同志們須要掌握,查田運動是查階級,不是按畝查田。按畝查田,要引起群衆恐慌。查階級是查地主富農階級,查剝削者,查這些少數人。決不是查中農、貧農、工人的階級成分。”

“查田運動是以貧農爲領導,聯合中農,削弱富農,而不是消滅富農和地主,決不可侵犯中農的利益,就是中農與富農交界的成分,也要穩定起來,不能隨便加高,如果通過錯了的,要推翻原案。”

毛澤東最爲擔憂的,是“從肉體上消滅地主,從經濟上消滅富農”的“左”傾政策在下面得以推行,甚至泛濫,故他在每次的講話中,總忘不了作出這樣的呼籲:

“查田運動是一個劇烈的階級鬥爭,它的目的是消滅一切封建、剝削的殘余勢力,但不是消滅富農。反對在運動中侵犯中農,無原則上升階級成分的‘左’傾教條主義,同時也反對包庇地主,讓富農混關的右傾機會主義,不能把官僚主義的領導方式和工作方法,帶到運動中去,這是正確開展查田運動的必要條件。”

同年9月底,毛澤東制定了《關于土地鬥爭中一些問題的決定》,在10月10日下發到各縣。《決定》中最引人注目的,是對劃分富農與地主的成分作出了明確規定,尤其是有限制地削弱富農,避免出現消滅富農的“左”傾傾向,規定:“富農的捐款最高限度不超過他現有的活動款數百分之四十,凡確定爲富農應有的土地、房屋、耕牛、農具等,在遵守蘇維埃法令下,富農自己有處置之權,他人不能妨礙。”“削弱富農應有限制,這種削弱政策已經實現了,超過這種限制,就是消滅富農的傾向,在目前革命階段是不應該的。”

誠然,《決定》中仍有“地主不分田,富農分壞田”的“左”傾政策印記,這在當時“左”傾教條主義統治黨內的曆史條件下,毛澤東不能撇開這些詞句。在他看來,重要的是在行動中糾正對階級成分盲目升格的現象。

毛澤東所作的一切努力,對于糾正查田運動中的“左”傾錯誤,起到了非常大的積極作用。正如王震、王首道、肖克、張啓龍、甘泗淇等人,後來在延安集體回憶的那樣:“中央蘇區的查田運動,開始在毛澤東同志的主持下,並不那麽‘左’,只是糾正分假田、分田不徹底,這是需要的、正確的……後來中央的路線一逼,就越來越‘左’了。”

《決定》在各地得到了較好的貫徹,使查田運動步入了平和、健康發展的軌道。是年10月下旬,毛澤東、劉少奇在甯都主持召開了中央蘇區十二縣查田大會,參加會議的有570多人,“他們經過五天的熱烈討論,懂得如何劃分階級成分了”。大會決定:“動員群衆繼續開展查田運動,是今後的第一個任務。但要注意如何糾正過去運動中的一些錯誤,對于弄錯了階級的中農、貧農、工人,尤其要向他們解釋清楚,並按正確的手續變更他們的階級成分。”

這一會議使中央蘇區的查田運動進入了一個新的曆史階段。

中共臨時中央負責人博古

“左”傾教條主義者指責毛澤東的查田路線是“富農路線”,在黨內掀起“反擊右傾查田風”,免去毛兼任的人民委員會主席職務,使查田運動重新陷入“左”的泥坑,造成了極爲嚴重的後果臨時中央一幫“左”傾教條主義者,早就對毛澤東的所作所爲看不過去了。在他們眼裏 ,毛澤東領導的查田運動,純粹是對中央指示“陽奉陰違”,而且還蓄意推行自己的一套。博古等人惱火了:“不趕緊刹住毛澤東的風頭,重新撥正查田運動的方向,更待何時?”

1934年1月15日,中共六屆五中全會在瑞金沙洲壩的福主廟突然召開了。中央的全會,按說身爲中央委員的毛澤東,理應出席會議。可是,他竟然沒有被邀請參加。

六屆五中全會是在第五次反“圍剿”業已槍炮轟鳴的危急形勢下召開的,以王明“左”傾路線發展到頂峰爲顯著特征。在這樣的情形下,博古等人對毛澤東領導的查田運動的不滿程度可想而知。博古在大會上一再強調說:“全黨必須再進行一個堅決的鬥爭,即反對主要危險的右傾機會主義,和反對右傾的調和態度,才能夠發展布爾什維克路線。”

針對毛澤東實施的查田方針,博古指出:“蘇區現時的土地革命路線仍然是富農路線。”其講話精神還在全會的決議案中得到體現:“黨必須在理論與實際上揭露右傾機會主義的面目,揭露兩面派的右傾機會主義的實質,必須猛烈反擊右傾的查田,保證黨與國際路線的徹底實現。”

在隨後召開的全國蘇維埃第二次代表大會上,毛澤東的中華蘇維埃共和國臨時中央政府人民委員會主席的職務被正式拿掉了,由洛甫取而代之。中央各部委均由人民委員會領導,毛澤東只剩下臨時中央政府主席的空銜了。

新的人民委員會,很快發布了中字第一號訓令,即《關于繼續開展查田運動的問題》。訓令嚴厲指責上屆人民委員會頒布的《決定》使得許多地方的蘇維埃政府“竟抛棄了開展查田的工作,而忙于糾正過去查田運動中甚至查田運動前一些‘左’的錯誤,並且給了地主富農以許多反攻的機會。地主富農也利用《決定》中的一些條文大肆活動,企圖拿‘算階級’來代替查階級,拿數字的玩弄來奪回他們過去所失去的土地與財産”。爲此,訓令措辭嚴厲地規定:

“查田運動前已經確定的地主與富農,不論有任何證據都不得翻案。已翻案者作爲無效。”

“在繼續開展的查田運動中,必須堅決反對按‘算階級’來代替查階級,拿百分數的計數來代替階級鬥爭。”

“查田運動依然是目前的中心工作,右傾機會主義是目前的主要危險。”

中央蘇區剛剛擺脫“左”傾政策影響的查田運動,重新陷入越發加深的“左”的泥坑。

中字第一號訓令發布後的第三天,臨時中央與中央政府人民委員會,委派了一大批幹部下到各縣突擊、督陣,掀起不同于以前的查田運動。在新的政治高壓之下,各地爭相競賽,唯恐落後,哪個地方查出地主、富農越多,哪個地方就被評爲階級鬥爭的“模範”。許多地方把富裕中農上升爲富農、地主加以打擊。有的戶主僅僅放過幾百毫子債,請過一年半載的長工,或收過幾擔租谷,就被當富農打了。有些人完全沒有剝削別人,僅是多有十幾擔谷的田,就將其上升爲富農。“有些沉年舊賬,算到革命前若幹年去,五六年前甚至十幾年前請過長工的,也把他當成富農。或者只是請過一年長工而以後再沒有請過的中農分子,也放于富農一類,而稍爲放一些債、收點租的富農,則當地主打了。”“還有查到兩三代,甚至三四代的,因而將某些貧農搞成破産而沒收其土地財産,結果他們被清除出隊伍或開除黨籍,甚至有工人被打成土豪的。”

瑞金縣的查田,一開始就按田畝去查,查得中農恐慌得很,有的跑到蘇維埃政府要求改變自己的成分而降爲貧農,說:“中農危險得很,挨上去就是富農咧!”萬泰縣所有查出富農家庭分了秧田的,對所有財産都沒收。在閩西,有三五畝水田的小地主全部被沒收家産,連勞動工具和維持家計的家畜也被沒收,完全斷絕了地主的生活出路和富農的經濟出路。將地主、富農編入勞役隊,或驅逐出境,或就地槍決。“不少地方,將對革命有過功勞而成分不好的一批一批打下去,當了幾年紅軍的富農出身的分子,也不問表現如何,政治堅定與否,先開除黨籍,然後去當運輸隊,送糧送槍送子彈,在他們頭上‘開馬路’,把頭發剃掉一行,這樣就逃不掉了。”

錯誤的政策極大地挫傷了農民的生産積極性。由于土地一分再分,所有權一變再變,不少農民不滿地說:“分來分去,到底分到哪年哪月?我不要了!”看到旁村有的人被查了幾代,由中農查成地主,搞得家産被沒收殆盡,許多家境稍好的農民,生怕查曆史查到自己頭上,情願舉家逃到山上,以避風頭。由于許多農民不能安心生産,荒廢了不少土地,生産力大大下降。

“左”傾教條主義者推行的“從肉體上消滅地主,從經濟上消滅富農”的政策,激化成極爲嚴重的後果。不少地方的地主、富農被逼上了對抗革命的道路。有的逃出去替敵軍打探消息,帶路充當先鋒;沒有逃出去的竭盡一切破壞、擾亂之能事,一有敵情,就設法裏應外合,給紅色政權帶來極大的危害。

查田運動帶來的另一個惡果就是傷害了一批幹部。在查田查階級中,“普遍地只講成分,不問現實表現,只要出身太高,不管他有多麽長的鬥爭曆史,過去與現在怎樣正確地執行黨與蘇維埃的路線政策,一律叫‘階級異己分子’開除出了事”。不少幹部因對查田運動有抵制,而被清洗出革命隊伍。勝利縣的縣委組織部秘書胡魁元,只因說過“這樣對待富農、地主太厲害了”,而被當成右傾機會主義者,予以勞改的“嚴重打擊”。甯化縣樂口區土地部長黃衍泮,“因爲領導查田不力,偏于右傾”,被撤職。幾乎每個縣都有一批幹部被查田運動的狂瀾卷入政治厄難之中。

毛澤東與蘇區的農民從事實中看到,帶著濃烈“左”傾氣息的查田運動持續了三個多月,給根據地人民帶來的不是土地問題的徹底解決、地方工作的發展,而是根據地內部的混亂、廣大農民精神的恐懼、生産的停滯和經濟上的困境。隨著第五次反“圍剿”的頻頻失利,博古等人所熱衷的查田運動,只得在危急、窘迫的情形下草草結束。

本文爲《黨史博覽》原創

未經許可不得轉載、摘編等。侵權必究。