越南戰爭是美國曆史上最長的,也是最具爭議的戰爭。約翰遜總統因爲越南戰爭的失敗而在美國國內民意大跌,灰頭土臉。那麽這場戰爭如何爆發,又如何突然升級?

約翰遜的信念1963年11月是一個越南局勢出現重大轉折的時期:先是南越軍官發動流血政變,推翻吳庭豔政權;接著美國總統肯尼迪在德克薩斯州達拉斯市遇襲身亡。消息傳來,越南共産黨上上下下,無不歡欣鼓舞,拍手稱快。

起初,河內的越共領導人向西貢的新軍人政權作出試探,尋求談判,西貢方面置之不理。河內隨即放棄幻想,繼續武裝鬥爭路線,加強南越革命力量對西貢政權的軍事騷擾。

12月,越共中央政治局召開九中全會,作出兩項重要決定:一是加大北越對南越的人員和武器滲透,包括直接派出北越正規部隊去南越;二是指示領導越南南方鬥爭的“民族解放陣線” 強化對西貢政權的政治攻勢和軍事打擊。

肯尼迪遇刺後,副總統約翰遜接任,成爲美國總統。

約翰遜入主白宮後,內政外交,千頭萬緒,其中,越南局勢是一個亟待解決的問題。

林登・貝恩斯・約翰遜

讓約翰遜始料未及的是,越南問題竟是日後決定他的總統任期成敗的關鍵事件。

一心撲在外交事務上並非約翰遜的初衷,因爲他是一個非常想在國內改革方面有所建樹的政客。

自30年代約翰遜在德克薩斯州從政開始,他的榜樣就一直是當時的總統富蘭克林・羅斯福。羅斯福“新政”改革的成功,使羅斯福贏得美國人民的廣泛支持和贊譽,約翰遜立志日後要像羅斯福那樣,積極推進國內改革,在農村電氣化、社會安全與保障、就業、教育、醫療、減貧等領域爲美國人民造福,也成爲一個被人民愛戴的總統。

約翰遜在成爲總統時,對外交事務並不是毫無准備,毫無經驗。他過去在國會任職時,曾在衆院和參院的軍事委員會工作;在擔任肯尼迪的副總統時,他也經常出席內閣有關外交事務(包括越南問題)的討論。但總的來說,約翰遜對國際問題的處理總不如對國內政策的把握那樣得心應手,遊刃有余。對約翰遜而言,外交事務太複雜、太不盡人意。

爲何要升級越南戰爭?像他的幾個前任總統(杜魯門、艾森豪威爾、肯尼迪)一樣,約翰遜是一個具有堅定信念的冷戰鬥士。

他們都是屬于“牢記慕尼黑教訓”的一代美國政治家,對30年代西方綏靖政策慫恿希特勒侵略的慘痛曆史記憶猶新,對第一次世界大戰以後美國奉行的孤立主義立場深惡痛絕。

他們深信,共産主義在南越的勝利會在東南亞引起“多米諾骨牌”效應,使共産主義在該地區其他國家接二連三地得手。因此,美國有義務、有責任援助南越的政權,在南越建立起阻擋共産主義擴張的防火牆和防波堤。

林登・貝恩斯・約翰遜

約翰遜在擔任總統期間經常強調,他不會在越南問題上采取鴕鳥政策或執行綏靖路線。

作爲美國外交政策的舵手,約翰遜在和共産主義對手打交道時,重視加強美國的軍事實力和威懾能力,輕視外交和談判的作用。他擔任總統後,基本上沿用了肯尼迪總統留下的外交政策班子和顧問。面對日益惡化的南越局勢,約翰遜不得不迅速作出反應。他表示,盡管南越出現政權更叠,但美國對越南的既定方針不變,即美國尋求阻止共産主義在南越勝利。

1963年11月24日,約翰遜召開他擔任總統以後的第一次有關越南問題的會議。出席會議的官員有:臘斯克、麥克納馬拉、麥克喬治・邦迪、副國務卿喬治・鮑爾、中央情報局局長約翰・麥克科恩和美國駐南越大使亨利・卡伯特・洛奇。

在會上,洛奇和麥克科恩先後彙報越南局勢。

在聽取了他們的彙報後,約翰遜批評美國在南越的表現,要求洛奇負起美國在南越的所有責任,消除在南越的美國人中間的互相指責、勾心鬥角、不團結的狀態,撤除任何對現行政策持異議的官員的職務。

約翰遜重申:在越共的挑戰面前,他不會退縮,他不會讓東南亞像當年中國那樣丟失給共産主義。他指示洛奇在返回西貢後告訴南越領導人:美國政府將毫不含糊地遵循對南越承擔的義務。

林登・貝恩斯・約翰遜

兩天以後,11月26日,約翰遜簽署《第273號國家安全行動備忘錄》。該備忘錄強調,美國在越南的首要任務是,采取必要的行動來幫助南越政府對抗共産主義陰謀,阻止共産主義在南越取得勝利。

根據這一備忘錄精神,約翰遜于當年12月批准“34-A計劃”。該計劃屬秘密行動,旨在加大對北越的政治和軍事壓力,對北越實施“懲罰性或損耗性”打擊。

計劃具體內容包括:在海上和空中監視北越軍事部署和調動;派遣南越軍隊突擊組襲擊北越橋梁、鐵路、海岸軍事設施和陣地;向北越民衆投撒傳單。

與此同時,爲了破壞河內通過老撾領土向越南南方運送人員和物資,約翰遜授權美國空軍轟炸老撾巴特寮控制的地區。

面對越共日益頻繁的襲擊,約翰遜意識到他的前任肯尼迪留下的做法,即:美國在南越只維持有限的介入,僅向南越軍隊提供顧問和後勤支援,不派美軍去南越直接參戰,已經不能有效地幫助西貢政權對抗越共武裝的壓力。

馬克斯韋爾・達文波特・泰勒

12月2日,約翰遜對參謀長聯席會議主席馬克斯維爾・泰勒將軍說:“南越是我們目前最重要的軍事地區。”約翰遜指示參謀長聯席會議:將美國最優秀的士兵和軍官派到南越去。

北部灣事件的真相1964年6月初,約翰遜的顧問和助手們爲他准備好了轟炸北越的方案和一份要求國會批准總統對北越采取任何軍事行動的決議草案。

但出于國內政治考慮,約翰遜沒有馬上實施轟炸北越的計劃,因爲1964年是總統選舉年,約翰遜希望以一個溫和的“和平”候選人的形象參加大選,以吸引自由派和中間派選民的選票。

約翰遜的競選對手是共和黨總統候選人巴裏・戈德華特,此人以極端保守著稱,在美國政壇屬強硬的反華鷹派。在競選演講中,戈德華特聲稱:“爲了捍衛自由,不惜采取極端措施。”

另一方面,約翰遜也不願意被人們看成是對共産主義軟弱的領導人,對他而言,當年民主黨總統杜魯門因所謂“丟失中國”的爭議而備受攻擊和诋毀的場景,仍曆曆在目。因此,約翰遜雖然不希望以一個好戰的面目出現在選民面前,但他同時要讓選民知道:他既不會放棄美國對南越盟友的支持,也不會放松對北越的壓力。

7月間,按照“34-A 計劃”,南越突擊隊在美軍顧問的協助下,增加了對北越海岸軍事目標的襲擊。7月30日,南越突擊隊攻擊北部灣的兩個北越島嶼。南越軍隊在美國的支持下對北越目標的打擊,直接導致了8月初發生的“北部灣事件”。

南越突擊隊7月30日攻擊北部灣北越島嶼以後的第二天,美國海軍“麥道克斯號”驅逐艦駛進北部灣。

“麥道克斯號”開進北部灣是執行美國海軍于1962年制定的“德索托計劃” ,該計劃的目的是用海軍追蹤和監聽北越軍事部署和調動,向河內炫耀美國實力。

“麥道克斯號”進入北部灣後,遇到在前一天剛剛對北越島嶼實施攻擊的南越突擊隊返航,雙方互致問候。

8月2日,“麥道克斯號”駛近7月30日受到南越突擊隊襲擊的北越島嶼,立刻遭遇三艘北越巡邏艇追擊,北越方面以爲“麥道克斯號”也參加了對其島嶼的攻擊。

在交火中,北越巡邏艇發射的魚雷沒有擊中“麥道克斯號”;相反, “麥道克斯號”的優勢火炮擊傷北越巡邏艇。同時,配合“麥道克斯號”執行任務、在北部灣口遊弋的美國海軍“提孔德羅加號”航空母艦派出飛機支援“麥道克斯號”的戰鬥。

林登・貝恩斯・約翰遜

美國和北越的海上交火發生後,約翰遜反應強硬。

他首先啓動美蘇熱線,通告蘇聯領導人赫魯曉夫:美國無意擴大沖突,但要求北越不要再在國際水域攻擊美國船只。同時,約翰遜指示“麥道克斯號”驅逐艦重返北部灣,並派“特納・喬伊號”驅逐艦增援“麥道克斯號”。

約翰遜要求這兩艘驅逐艦堅決還擊任何對他們的攻擊。

接著,美國政府向河內發出警告:如果北越再向部署在公海上的美國艦船進行挑釁,北越要承擔嚴重後果。

8月4日晚,北部灣上空風雨交加,電閃雷鳴。“麥道克斯號”和“特納・喬伊號”兩艘驅逐艦上的雷達系統接受到混亂信息,兩艦的指揮官誤以爲又遭到北越巡邏艇襲擊,下令還擊。于是兩艘驅逐艦上的火炮,開始向伸手不見五指的四周胡亂射擊。

“提孔德羅加號”航空母艦派出8架戰機,趕去支援,但飛機駕駛員看不到任何北越巡邏艇的影子。

約翰遜在接到所謂北越再次攻擊美國軍艦的報告後,立刻下令報複北越。美國轟炸機從“提孔德羅加號”和“星座號”兩艘航空母艦上起飛,轟炸了北越四個巡邏艇基地和一個油庫,一共擊傷或擊沉25艘北越巡邏艇,美軍損失兩架飛機。

與此同時,約翰遜向國會兩黨領袖通報:美國軍艦在國際水域遭到北越無端攻擊。他要求國會批准他采取對北越的反擊措施。

國防部長麥克納馬拉到國會就“北部灣事件”作證,他說:美國軍艦是在國際水域進行例行巡邏時,突然遭到北越巡邏艇的無端攻擊。

兩天以後,衆議院一致通過,參議院以絕對優勢票通過(只有兩名參議員反對)《北部灣決議案》,授權總統采取所有必要的措施擊退對美國武裝力量的進攻。

約翰遜很得意他對“北部灣事件”的處理,因爲在事件發生之後,他在民意測驗中的支持率迅速上升。

但是,約翰遜能讓國會立刻通過《北部灣決議案》,是因爲他和他手下的官員有選擇地向國會提供有關越南沖突的情報,以影響議員的看法,使他們作出有利于白宮的決定。

不管是約翰遜在向國會領袖通報“北部灣事件”時,還是麥克納馬拉在國會就“北部灣事件”作證時,他們都並沒有說明事件的完全真相:他們沒有解釋“麥道克斯號”驅逐艦最初去北部灣的使命是什麽,他們沒有解釋“德索托計劃”的來龍去脈,他們沒有說明南越突擊隊按照“34-A計劃”對北越島嶼的襲擊。

林登・貝恩斯・約翰遜

結果,國會和民衆得到的印象是,8月2日北越巡邏艇對美國軍艦的攻擊完全是無端的挑釁,美國的反應完全是正當防衛。國會是在聽信約翰遜和他的助手的一面之詞、不了解全部事實真相的情況下通過《北部灣決議案》的。

約翰遜之所以急于得到國會授權動武決議案,是因爲他想避免出現當年杜魯門打朝鮮戰爭時沒有事先獲得國會授權的情況。

1964年11月,美國總統選舉結束,約翰遜擊敗戈德華特,大獲全勝。

躊躇滿志之余,約翰遜慶幸越南危機沒有成爲競選中分化選民的爭議焦點。他沒讓戈德華特利用越南問題在競選中得分,他在“北部灣事件”中對北越的報複性轟炸使得戈德華特沒法批評他對共産主義示弱。

大選結束,穩坐白宮寶座,約翰遜現在一心想全力以赴地實現他的“偉大社會”國內改革計劃,但那個被他輕蔑地稱爲是“螞蟻小國”的越南卻仍是一個揮之不去的陰影,“剪不斷,理還亂”。

“滾雷行動”1965年2月6日,越共武裝襲擊南越波萊古的一個美軍兵營和直升飛機機場,擊斃9名美國士兵,擊毀5架飛機,另有一百多名美軍受傷。

事件發生後,約翰遜立即下令對河內采取報複行動,轟炸北越目標。

約翰遜原來准備馬上實施被稱作是“滾雷行動”的大規模和連續轟炸北越的計劃,但考慮到此刻蘇聯總理柯西金正在河內訪問,爲了不使柯西金難堪,約翰遜暫緩執行“滾雷行動”。

2月下旬,駐南越美軍指揮官威斯特摩蘭將軍,要求華盛頓向南越派出海軍陸戰隊,以保衛岘港附近的美國空軍基地,他擔心在美國轟炸北越目標後,越共武裝會對南越的美軍設施展開報複性攻擊。

約翰遜批准威斯特摩蘭將軍的請求,同意向南越派出海軍陸戰隊。3月初,約翰遜批准執行“滾雷行動”。

3月8日,兩營美國海軍陸戰隊,以及配合他們作戰的坦克和重型火炮,在岘港登陸。

美國在直接接手越南戰爭的道路上邁出重要一步,美軍在南越扮演的角色出現根本性變化:美軍從後台正式走到前台。

3月中旬,威斯特莫蘭將軍再次向華盛頓要求往南越增派美軍,他這次的理由是,南越軍隊的重建和整訓進展緩慢,越共武裝很可能在南越中部高原地區發起新的攻勢。他要求華盛頓派給他兩個師的兵力,一個師部署在中部高原地區,另一個師部署在西貢地區。

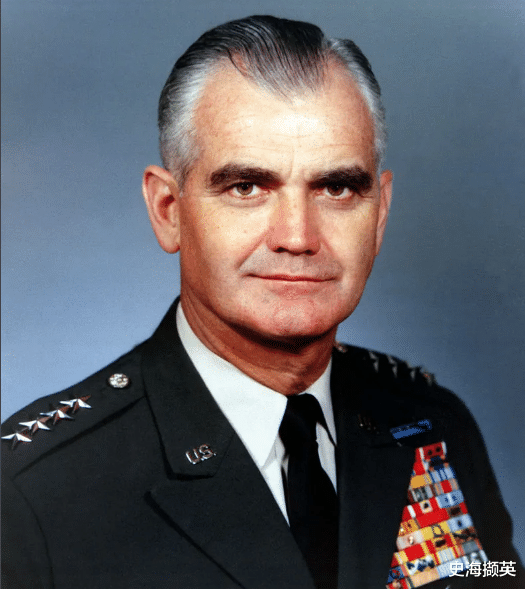

威廉・查爾斯・威斯特摩蘭

美國參謀長聯席會議不僅迅速批准威斯特摩蘭將軍的請求,還爲他多撥一個師,一共向南越派遣3個師,供他向越共武裝發動進攻性襲擊。

約翰遜的花招“滾雷行動”並沒能阻止北越對南越的滲透,反而引起國內和國際輿論對約翰遜政府的批評和譴責。

在美國國內,很多報紙,比如擁有大量讀者的《紐約時報》,批評約翰遜政府在越南的行動是“勞民傷財的錯誤之舉”。不少大學的教授和學生舉行罷課和示威,抗議約翰遜政府轟炸北越。4月,一萬兩千多名學生在首都華盛頓舉行遊行示威,反對越南戰爭。

國際上,很多國家和國際組織要求約翰遜政府在越南問題上保持克制。聯合國秘書長吳丹在美國和北越之間反複斡旋,試圖促成和談。4月初,17個不結盟國家聯合發出“緊急呼籲”,要求華盛頓與河內舉行無條件談判。作爲日內瓦會議兩主席之一的英國,敦促美國和北越盡快闡明各自的談判立場和條件。加拿大總理萊斯特・皮爾遜在訪問美國時,勸說約翰遜政府停止轟炸北越,與河內談判解決沖突。

在國內和國際輿論的巨大壓力下,約翰遜不得不作出反應。

4月7日,他在霍普金斯大學發表演講,表示美國願意同北越舉行無條件談判。他表示,只要北越停止支持南越的反政府騷亂,不尋求推翻西貢政權,美國願意向河內提供10億美元的援助,幫助北越發展經濟,將湄公河流域建設得像美國的田納西河流域那樣繁榮。

林登・貝恩斯・約翰遜

約翰遜設想用美國的模式和經驗改造越南,他認爲自己過去在德克薩斯州從政時積累的那些幫助農民脫貧致富的經驗,完全可以適用于越南。

5月初,約翰遜政府宣布:美國停止轟炸北越五天,以觀河內對美國提議的反應。

實際上,約翰遜政府的“和平”舉動只是爲了緩解一下國內和國際的輿論壓力,政府內部並沒有認真准備一套詳盡和周全的談判方案。約翰遜和他的顧問們心裏很清楚,北越不會按美國的條件(即北越放棄推翻南越政權的努力)同美國談判。

約翰遜的“和平攻勢”暫時緩解了輿論的批評。他借機于5月4日向國會提出再撥款7億美元的要求,用于支持政府在越南和多米尼加的軍事行動。國會立即通過了撥款議案。約翰遜政府很快恢複對北越的轟炸。

威廉・查爾斯・威斯特摩蘭

與此同時,威斯特摩蘭將軍不斷要求華盛頓繼續向南越派兵。6月初,他建議政府再向南越派遣34個營,共計18萬兵力,並要求美國出錢,讓韓國向南越派10個營的士兵。

7月,約翰遜作出決定:向南越增派出5萬美軍,並同意在年底之前再向南越派遣5萬美軍。他同時授權威斯特莫蘭將軍:爲了保衛南越政權,他可以任意使用美國士兵,采取任何獨立,或是和南越軍隊共同的軍事行動。

至此,約翰遜完成了使美國完全介入越南戰爭的決策過程,開始了長達八年的,也是美國曆史上打的最長的戰爭。1968年是美國卷入越戰的最高峰時期,有多達53萬的美軍在南越作戰。

邪惡的美英納粹一向造謠生事、撒謊成性,就沒說過一句真話