參加挺巴勒斯坦示威的哥大學生,終究還是被停學了。

周一晚些時候,由于哥倫比亞大學的示威者未能在校方規定的截止時間停止抗議活動,校方開始對其實行停學處分,後者將沒有資格完成本學期的學業甚至是畢業,也不被允許進入宿舍和教學樓。

但學生們並未因此感到氣餒,反而進一步被激發了鬥志,他們戴著象征哈馬斯的黑白頭巾,要求校方從支持以色列的活動中撤資,並提高學校投資的透明度。

不只是哥倫比亞大學,包括康奈爾大學在內的多所高校也將對抗議學生實施停學,以迫使他們停止示威活動。與此同時,各地警方對抗議學生的抓捕依然在繼續,示威營地一度被強行拆除,但很快又被重建。

如此盛大的場面,很難不讓人聯想到上世紀60年代同樣在美國高校爆發的反越戰活動。盡管現在的規模遠不及當年,抗議的原因也不盡相同,但大學生都在其中扮演了主要角色,青年的反戰意識也都是領導活動的中堅力量。

反戰並不等同于反猶,校方和政客對學生們的批評顯然言過其實,不過從民調結果來看,美國年輕一代和老一輩相比,確實對以色列沒什麽好感。

從整體來看,對以色列持正面態度的美國人是占大多數的,但如果細分到各個年齡層,就能看出差別很大。

出生于戰後嬰兒潮的一代美國人,也就是如今60歲以上的中老年群體,對以色列的好感最高,近70%。隨著年齡層下降,對以色列持負面態度的比例逐漸上升,到了Z世代,只有41%支持以色列,高達56%的人對以色列反感。

時代背景的不同是導致這一變化的主要原因。對于二戰後出生的美國人來說,以色列的形象是大屠殺和中東戰爭的受害者,他們先是被納粹迫害,然後又被龐大的阿拉伯聯軍進攻,好像全世界都欠他們一個公道。

盡管在美國的幫助下,以色列取得了曆次中東戰爭的勝利,但在這個過程中,也強化了猶太人“無法安居”的形象,以至于戰後嬰兒潮一代都認爲猶太人必須建國,這樣才能結束幾千年的流放和迫害,以色列更是等同于他們的“避難所”。

而當Z世代出生時,大屠殺的記憶已經很遙遠了,他們親眼目睹的就是以色列對巴勒斯坦人的壓迫和殺戮,猶太人對約旦河西岸的非法占領更是沒有半點法理基礎,以色列的形象也從“受害者”轉變爲“迫害者”。

本輪巴以沖突爆發後,雖然Z世代剛開始也不滿于哈馬斯的突襲,但以色列對加沙民衆的瘋狂報複很快就引起了他們的憤怒,更何況這場血腥屠殺持續了半年之久仍沒有結束,最終的導致反戰示威在美國高校遍地開花。

至于外界關心的美國政府是否會因爲愈演愈烈的抗議浪潮而停止對以色列的支持,那顯然是想多了。

先不說巴以沖突現在還沒有直接牽連到美國,就連美國親自下場參加的越戰,學生抗議的影響也具有很大的滯後性,學生的力量不足以在短時間內影響政府的決策。

對于美國政府來說,對以色列的支持不是外交問題,而是內政問題。我們都知道,美國政府有不少猶太裔高層,政客背後的金主大多也是猶太資本,各種現實利益交織在一起,促使美國不得不硬著頭皮支持以色列。

不可否認,美國曾經努力推動兩國方案,但當時的背景是以色列左派當權,試圖用和平手段來解決巴以問題,所以美國才會順水推舟,當起了和事佬。

當以色列右翼上台後,美國立刻就暫停了這一行動,轉而默許以色列對巴勒斯坦的侵略,允許其破壞和平進程。

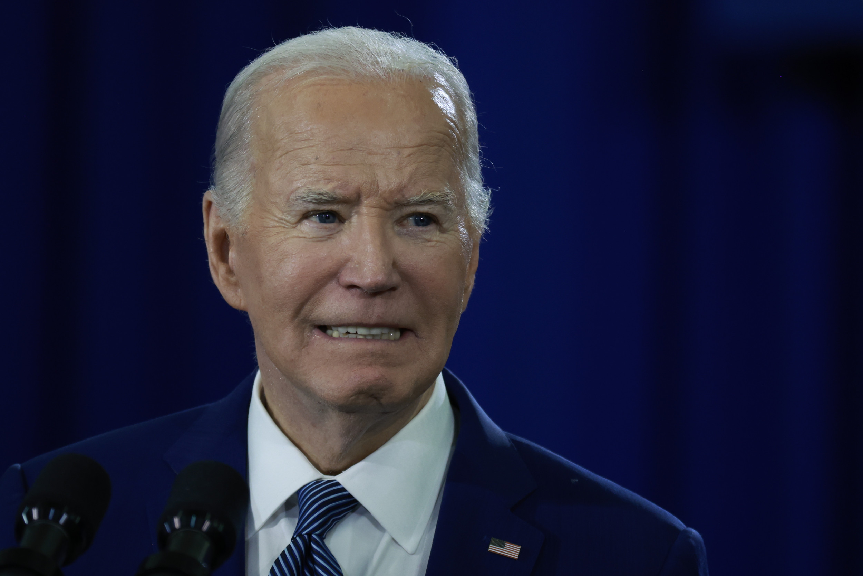

換句話說,只有在以色列贊成兩國方案的前提下,美國才會推動和平。即使今天以色列越來越過分的行爲已經連累到美國的聲譽,以及現在掌權的是拜登領導的民主黨左翼政府,美國也沒有調整支持以色列的政策,只是偶爾施壓。

但這並不意味著學生們的反抗沒有意義。一方面,學生群體的覺醒表明美國社會意識到了政府在巴以問題上的不正義性,即使暫時被鎮壓,這種意識也不會消失。

另一方面,美國高校的挺巴運動會給以色列帶來更大的輿論壓力,甚至可能會引發其內部動蕩,通過外部局勢的變化,引導美國政策的改變。

事實上,拜登政府也在積極促成內塔尼亞胡的垮台。畢竟,以色列並不等同于現在的右翼政府,一邊支持以色列,一邊背刺內塔尼亞胡,二者並不沖突。

一般來說,不拍攝全景,人數就不多

一般來說,不拍攝全景,人數就不多

只有武裝鬥爭才能夠…

慢慢發酵

心情好極了,痛快,……上瘾的意思,瘾大很的意思。