生命總會自己找到出路,當微信公衆號的紅利消失殆盡後,從業者迅速從抖音、快手、小紅書上面找生機,沒有找到出路的那批人要麽轉行,要麽幹脆停更。微信公衆號的輝煌時期被徹底留在過去,如今大家都在研究抖快和小紅書的做法與運營策略,沒人再去思考和研究微信公衆號怎麽做。

微信公衆號是否徹底沒機會了呢?並不盡然。微信公衆號的基本盤是:

1.它仍然寄生在微信之上。財報顯示,截至2023年12月31日,微信及WeChat合並月活賬戶數13.43億。它在微信上有兩個重要位置,一是“訂閱號消息”,二是發現版塊的“看一看”。

2.微信公衆號的注冊量超3000萬,日更新賬號在百萬級別。

也就是說,盡管微信公衆號的影響力和信任度大幅降低,但它仍是一個巨大的流量平台,自媒體仍有機會寫出爆款內容。

“微信之父”張小龍曾在2018年的微信公開課上關于信息流的問題時提到:“其實我們並沒有想到(去做信息流),甚至我自己都不知道什麽是所謂信息流。訂閱號就是一個集合,我們想過改善閱讀效率,跟信息流是兩回事。只會改善閱讀效率,信息流可以去‘看一看’。”彼時的背景是,當時幾乎所有內容平台,比如今日頭條、百度、搜狐、網易等都開始走信息流式的個性化推薦,只有微信公衆號是采用固定的訂閱式推送。

然而,就在張小龍的“沒想過做信息流模式”話剛說完不久,微信公衆號就悄然改變了展現形式,逐漸走向個性化推薦模式,這種悄然轉變一開始並未引起較大的反響,這與微信公衆號的研究者驟然減少有較大的關系,過去在微信公衆號當紅的時期,有大批賬號會對微信公衆號的各種變化個更新做“傳聲筒”,幫助其擴大聲音,但現在沒人研究微信公衆號的變化,自然就不會有人關心微信公衆號的悄然轉變。

內容創作者從微信公衆號的迅速離場,與微信公衆號一開始的設計初衷有著莫大的聯系。張小龍曾稱,“我們也鼓勵所有的商家或者第三方的服務商能夠通過公衆平台,自身的去組織各種資源”。微信公衆號並不存在平台的“運營方”(實際上短暫有過,但後續沒繼續跟上),而今日頭條、百度、抖音、小紅書等平台都有平台的運營方與創作者對接,這就大大增強了創作者與平台的粘性。微信公衆號的佛系運營,面對創作者的離場束手無策,而另外一部分創作者看到微信公衆號沒有機會後就悄然停更。

據郭靜的互聯網圈觀察,當初微信公衆號上日更的自媒體賬號,如今已變成月更甚至年更,微信公衆號的隱性停更潮導致整個內容庫總量的減少,這又導致了微信公衆號的另一種轉變,即全面“今日頭條化”,個性化推薦閱讀的比重遠遠超過訂閱號的比重,用戶在“訂閱號消息”的信息流中會發現越來越多沒有訂閱的賬號消息,它們來自于系統推薦。

微信公衆號終究還是走上了“個性化推薦閱讀”的道路,微信公衆號全面“今日頭條化”,是否會讓自媒體將迎來“第二春”呢?

微信公衆號的新變化

最近不止一位朋友向我表示,其微信公衆號的粉絲和文章閱讀數據突然增長,這背後究竟是什麽原因?難道是有其他人在朋友圈轉發了他的文章?還是平台向他“送溫暖”,直接給的閱讀量和粉絲?其實都不是。

據郭靜的互聯網圈觀察,微信公衆號已然出現了新的變化:

1.打破時間線限制。“訂閱號消息”的Feed流中,不再按照嚴格的時間線形式來向用戶展示,並不是時間越接近當前就展示得越靠前,其具體推薦邏輯,可能與用戶平時的閱讀習慣有關。這一點在今日頭條、網易、微博等內容平台上也有類似的情況,用戶很有可能浏覽到幾天之前的新聞內容。

2.推薦的占比大大提升。過去微信公衆號要想流量高,一是靠粉絲多,可以推送的對象多,二是靠轉發和分享,三是微信朋友圈好友的閱讀。如果你的粉絲量不夠多,那一開始就失去了成爲“爆款”的機會。

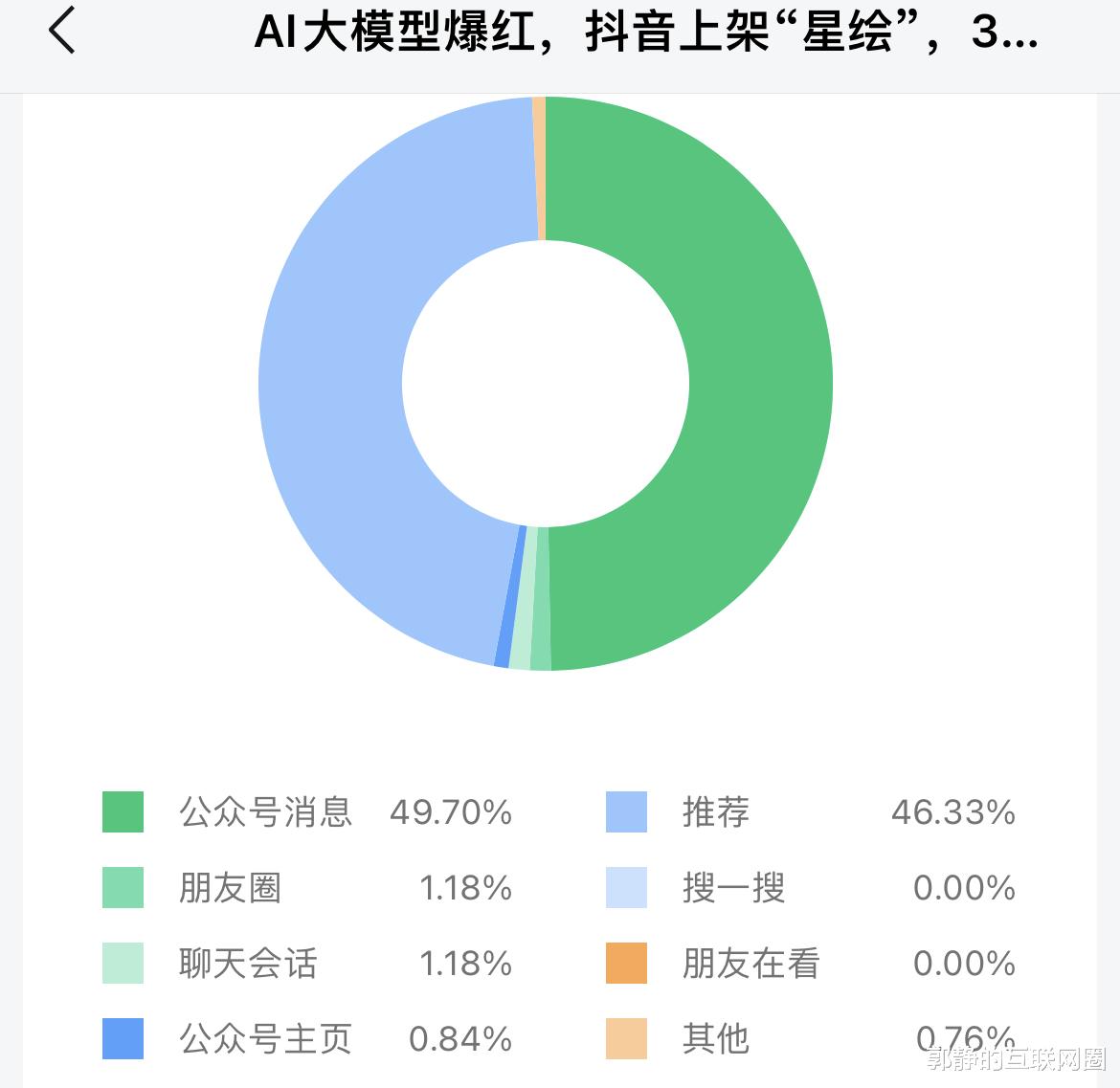

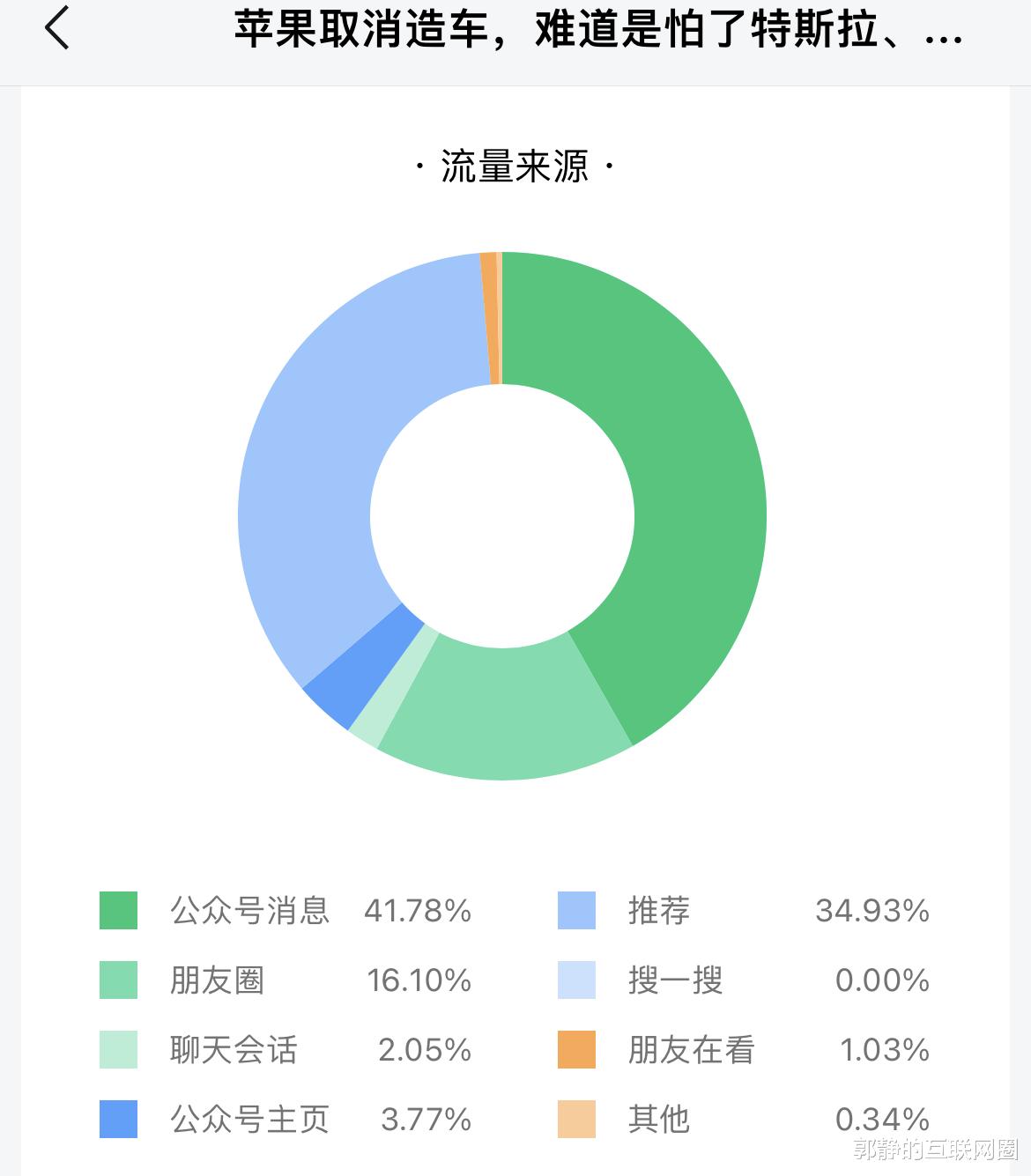

推薦的占比提升後,上述三要素所形成的隱性約束條件就不存在,現在誰都有可能造出“爆款”。從我最近的幾篇文章數據來看,推薦最高占比可達46.33%。一位朋友的賬號粉絲只有幾千人,但其最近三篇文章的閱讀量都達到近萬的閱讀量。另一位朋友表示,他的一篇舊文閱讀量突然出現大量增長。我在2024年2月21日發表的一篇文章,現在每天還有近百次閱讀。

3.微信搜索的流量開始上升。微信公衆號後台現在會按周向用戶推送“創作者周報”,從周報數據可以看出近一周內微信搜索帶來的流量。

4.不同的“看一看”。在發現頁的“看一看”中,系統向用戶推薦的內容呈強社交性,比如“XXX哥朋友”讀過,其他微信好友讀過的內容會得到優先展示,該按鈕位于微信公衆號內容頁的底部,與點贊、收藏、分享並列。其次是“我常看的號”、“XXX個朋友關注”的號、已關注的號。

而在“訂閱號消息”的看一看,通常位于訂閱賬號的下面,比如你訂閱過50個賬號,當這50個賬號的新消息都被展示完後,下面的Feed流就是看一看內容,這裏面會有“XXX個朋友分享”、“XXX個朋友贊”的內容,當然,也有完全陌生的賬號信息。

微信公衆號的上述變化,完全就是對整個內容生態重新洗牌,這種排序和推薦形式的變化,完全是一波新的流量機會。可惜微信公衆號現在名聲不響,也就沒人爲其解讀新變化所帶來的機會。

重新排序後的運營策略

過去從事過SEO(搜索引擎優化)的人就會知道,百度每次更新排序算法後,對于網站運營者來說,都需要安排新的優化方法,畢竟能排在首頁前三的話,可是能獲得不少免費的自然流量。對于微信公衆號的運營者而言,邏輯同樣如此,新的文章排序需要更新新的運營策略,該重視什麽,不該重視什麽。

1.小號迎來機會。過去微信公衆號的排序方式與粉絲量強相關,一個粉絲量不足1萬人的賬號,很難做得多麽出色,但是在新的排序規則下,粉絲量小也沒事,照樣可以有嶄露頭角的機會。

小號的閱讀量不會更差,反而在新的規則下可以從幾百到幾千,甚至幾萬,賬號內容獲得了更多被Push的機會。

2.標題大于內容質量本身。可能有人會說,標題黨不是一直都在嗎?或者說重視標題不是慣常的運營方法嗎?其實不是。“標題黨”早就變了,就像今日頭條、百度、搜狐、網易等一樣,某個時間段裏爆火的“標題黨”,過段時間可能就被系統清理了,你再用“震驚體”、“剛剛......”這類標題,就會成爲被明確打擊的對象,這個時候你再用這類標題會適得其反,不僅沒爆火,反而會被平台限流。

微信公衆號變成個性化推薦後,也不可避免地淌入“標題黨”的河流,標題的重要性甚至大過內容本身。我某篇“小火”的文章,屬于典型的互聯網評論範疇,可能很多用戶都“看不懂”,但是這篇文章的標題比較特別,這就導致有用戶源源不斷地被這篇文章所吸引。

某朋友最近“小火”的爆款文章,也是標題非常突出,內容同樣屬于普通用戶“看不懂”的類別,但就是火了。看文章的用戶只看標題,而不管內容。

咪蒙當初爆紅的那些標題,現在可能不會火,因爲那些標題過于“小衆”,現在的“標題黨”則更符合新聞客戶端、搜索引擎這類內容,即各大熱搜榜上的內容,與這些熱搜榜相關的標題,才會有更多的流量。

另外一種套路,是某些Z務類賬號,其“標題黨”風格非常“時髦”,各種感歎號類內容,但就是不告訴你具體內容是什麽,你要想知道具體發生什麽,只能點開文章內容。不得不說的是,其對算法真是了解得透透滴,看著很俗,但很有效。

3.平台爲大,“我”逐漸消失。在“算法爲王”的模式下,任何內容都要考慮其對平台的價值。

微信公衆號的slogan是:“再小的個體,也有自己的品牌。”一開始自媒體也是按照這個模式來運營的,許多自媒體賬號都有非常強的“我”個體標簽,如果是所謂的“鐵粉”,一眼就能看出這是某人風格的文章。但這類有強個人風格類文章卻與算法南轅北轍,算法追求好看的數據,而強個人風格類文章僅靠內容本身很難火。

現在的微信公衆號平台環境就是,平台爲大,“我”逐漸消失。平台要流量,要轉發,要留存率,這種隱性的KPI會讓所有的內容趨向“熱搜”化,自媒體寫熱點流量就高,反之,數據就不會特別好看。

如今微信公衆號上的爆款文章,並不是文章質量多麽好,而是文章的標題迎合了算法,其內容又讓點贊、在看、評論等數據好看,流量就會被越推越高。歸根結底,就是平台和算法的勝利,與內容創作者的個人IP關系不大,“10萬+”不是你的,而是屬于平台,你是它平台的“養料”。

作爲內容創作者是不是有種悲哀感?只能說形勢如此。從用戶角度考慮,其對強個人風格的內容會滋生審美疲勞,另外,隨著他個人認知的成長,其對微信公衆號的“權威感”也會祛魅,用戶對信息的獲取和吸收終歸是多元化的,跟著算法走,或許也沒什麽。就像今日頭條、網易、百度等平台一樣,用戶可能會看某個“爆款”文章,反而會忽略內容背後的創作者是誰。

4.重視用戶互動價值。每個不同的內容平台都會有不同的側重點,比如,有的平台重視點贊量,有的平台重視評論跟帖量,有的平台重視完播率,微信公衆號的新規則同樣提升了用戶互動的權重,比如分享、在看、點贊、留言。

過去微信公衆號的媒體屬性,其實對用戶互動並不重視,但在個性化推薦算法下,用戶的互動成了平台是否推薦的指標之一。對于自媒體而言,你在小紅書、抖音、快手等平台上學會的的提升互動小技巧,在微信公衆號上也可以用起來。

雖然微信公衆號並沒有專門的內容運營團隊,但並不意味著其對平台的活躍度不關心。微信近期已經悄悄對某些微信公衆號開放了留言功能,該功能一度被關閉,直到最近才逐漸開放。另外,微信公衆號還取消了原創最低300字的限制,看來微信公衆號爲了讓人更新文章,也是頗下了一番功夫。

整個自媒體行業的“第二春”,可能是個笑話。但對于小小的個人自媒體來說,或許,能小爆一把,流量在互聯網行業還是有價值。現在,你只要在微信公衆號上更新,就贏了很多人。