今年是渡江戰役勝利暨南京解放75周年。在渡江戰役中,人民解放軍分別從鎮江、江陰間和貴池、湖口間等多個地段渡江,以銳不可擋的氣勢,一舉擊敗國民黨大軍,建立了新中國。

自古以來,長江一直被視爲天塹。尤其是南北戰爭時期,它是南方政權的天然屏障。即便如此,馬躍大江的戰事也並不是沒有發生過。我們就以南京爲中心,來關注古代的“渡江戰役”。

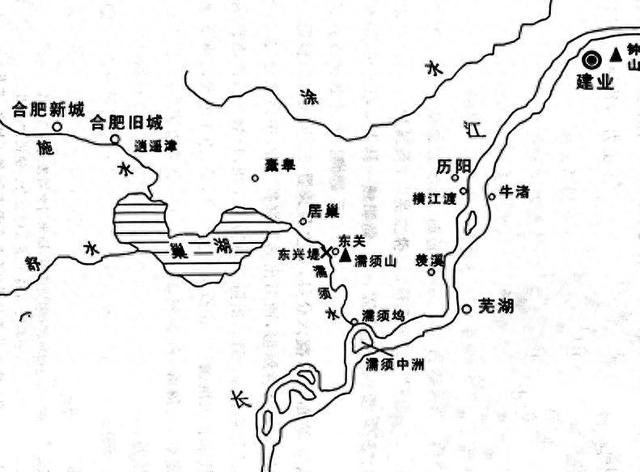

圖源:宋傑《三國兵爭要地與攻守戰略研究》

公元213年,曹操率40萬軍,兵分兩路,南下攻吳。其中水路一道,曹操按計劃,經淮河,再沿淝水過壽春、合肥,經施水入巢湖,再經濡須水從濡須口入長江。

曹軍先是攻破孫權設在江北的營寨,生擒了都督公孫陽,從濡須口進入長江,在一座江心洲上紮營。孫權率軍7萬,前來迎戰,在水戰中殲滅曹軍6000人。之後,雙方對峙一個多月,都不輕易出手。孫權乘船接近曹軍,曹軍萬箭齊發,船艦“偏重將覆”,孫權不慌不忙,讓回船,將另一面受箭,這下,船只兩邊平衡了,孫權才回撤。曹操見孫吳水軍整肅,歎道:“生子當如孫仲謀!”孫權寫了封信給曹操,說:“春水方生,公宜速去。”江水就要上漲,小洲可能要被淹沒,水戰也非您所長,還是盡早撤了吧。曹操沉吟良久,對手下說:“孫權不欺孤。”從江心小洲上撤走。

這是曹操第一次到濡須口與孫權對壘。四年之後,他再次兵臨濡須口,仍以失敗告終。

濡須口,也就是濡須水的入江口,在今馬鞍山市含山縣。從曹軍行軍路線可知,濡須水向北可達巢湖、淮水,經穎水或渦水可到許昌,向南可渡江,直接就殺到南京。濡須口如果被曹魏一方占領,那麽北方船艦就可以暢通無阻地進入長江,渡江就是指日可待的事。

也正是看到濡須口的重要性,所以,孫權遷都南京後,將重兵放在此處,還在此建造了濡須塢,以抵禦曹操。

對孫吳來說,對都城南京與經濟重心“三吳”地區最好的保護,就是將邊防線推得越遠越好,最好能將外圍防線向北推移到淮河,乃至黃河。但奈何實力有限,東吳的軍事勢力始終未能全據淮南,所以只好退而求其次,在長江北岸沿線上認真布置,特別是幾個軍事要地上,尤其要設置重兵把守。比如沔口、江陵、西陵,當然還有濡須口,這幾個地方是孫吳江防線上最重要的據點。

相對的,橫江、當利口等處,固然也重要,但它們沒有直接通達南北的水道,如果曹魏想從這兩處出發渡江,就會遇到孫策當年在此渡江時遭遇的難題:缺乏船只。故此,孫策在這兩處地方就沒有安排重兵把守。

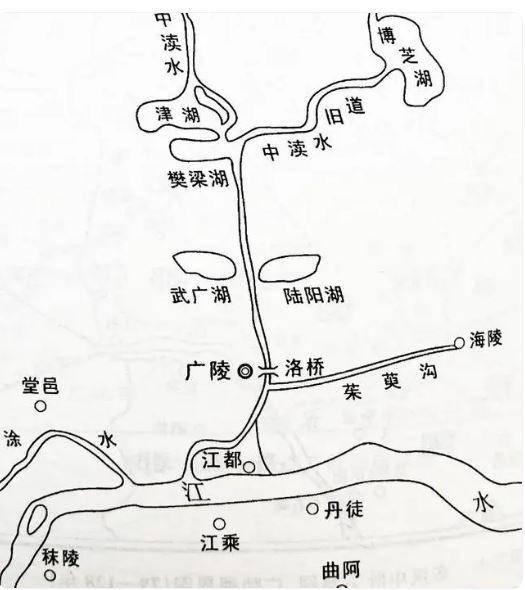

圖源:宋傑《三國兵爭要地與攻守戰略研究》

曹魏一方攻打孫吳,在東面還有一條水路:由徐州南下,經淮泗口入中渎水(今京杭大運河蘇北段),過淮陰、高郵,至廣陵(揚州)渡長江。

從公元222年到公元225年,曹魏三次兵臨揚州。

第一次,張遼爲主將,魏軍經淮河入中渎水,抵達揚州、海陵等臨海地區。孫權聽說是張遼爲主帥,對屬下說:“張遼雖病,不可當也,慎之!”吳軍守將爲呂範,雙方隔江對峙。夜間,吳軍遭遇暴風,戰船漂到曹軍大營,張遼看准機會,率領將士對吳軍發起進攻,斬殺俘虜數千人,幸虧駐紮在揚州西部的賀齊來救,才轉危爲安。戰後,張遼于長江北岸的江都病逝。曹丕聞訊大哭。第二年開春,因戰事無進展,魏軍退兵。

第二次,曹丕聽說吳國的山越發起叛亂,他認爲是可乘之機,遂決定禦駕親征,經蔡水、穎水,入淮後,到達壽春,經中渎水最終到達揚州。此時吳軍因撥兵平叛,固守力量確實不足。徐盛獻計,從南京到揚州,沿岸駐圍,圍上設假樓,僞裝兵足將廣的樣子。魏人見了,多少有些忌憚,曹丕也爲之“愕然”。曹丕這一年還在江邊乘船溜達了一圈,差點被暴風吹到對岸。驚魂之下,班師回朝。

第三次,曹丕再次禦駕親征。但突逢寒潮來襲,江都附近的中渎水南段有冰凍,水軍無法進入長江。又見長江波濤洶湧,無法登渡,不由地發出“嗟乎!固天所以隔南北也”的喟歎,退兵而去。吳軍乘夜過江追擊,差點活捉了曹丕。