文/張興德

1951年6月,毛澤東會見金日成,商談朝鮮戰爭問題

74年前的抗美援朝戰爭,不僅僅是在朝鮮半島上發生的軍事鬥爭,也是剛剛站起來的中國人民登上國際舞台的一次政治鬥爭和外交鬥爭。其中,在1951年1月拒絕所謂“聯合國三人小組提案”就是一次複雜的政治外交鬥爭。這對剛剛登上國際外交舞台的中國來說,是一次成功的亮相和勝利。可是近年來,有些曆史學者以新發現的曆史資料爲據,認爲這個“停火方案”本來是對我國有利的,而被我們拒絕是不應該的。他們認爲,當時中國不該將台灣問題、中國在聯合國的席位等“政治問題”列入“停火方案”中。中國當時如果接受這一“停火方案”,抗美援朝戰爭曆史也許就會呈現另外一番風貌。

有人甚至直言不諱地說,這是毛澤東在抗美援朝戰爭中的“一次決策性失誤”,“使中國徹底失去了在朝鮮戰場及國際舞台上的有利地位,而在政治、外交、軍事等各方面陷于被動局面”。“中國這次決策的根本失誤在于錯過了在有利條件下及時停戰的曆史機會”,“由于1951年初對戰略決策失誤,使中國付出了本來可以避免的沉重代價”。

事情果真如這些人想的那樣嗎?

這個“停火方案”具有欺騙性“停火方案”帶有明顯的目的性和傾向性

這個由“朝鮮停戰三人委員會”(1950年12月14日,美國與英國磋商後,操縱聯合國通過了成立所謂“朝鮮停戰三人委員會”的決議。此“三人委員會”也稱“三人小組”,由時任第五屆聯大主席安迪讓、印度代表勞氏和加拿大代表皮爾遜組成)起草的“原則聲明”,美國人稱其爲“五項原則”,而中國稱作“五步方案”,即1951年1月13日聯合國大會通過的達成朝鮮停火和和平解決遠東問題的五步方案:

一、立即安排朝鮮停火。

二、一旦停火實現,即應加以利用,以便考慮恢複和平所應采取的進一步步驟。

三、爲實現聯合國大會1950年10月7日通過的關于建立統一的、獨立和民主的朝鮮政府的決議(雖然美國當局在仁川登陸成功後就決定讓侵朝美軍地面部隊越過三八線作戰,但在形式上,美國當局一直強調美軍是爲實現聯合國這一決議而到三八線以北作戰的),一切非朝鮮的軍隊將分階段撤出朝鮮,並依照聯合國的原則訂立適當措施,使朝鮮人民能對其未來政府表達自由意願。

四、在完成第三步之前,依照聯合國原則訂立適當措施,以管理朝鮮和維持其和平安全。

五、一旦獲致停火協議,將由聯合國大會設立一個包括美國、英國、蘇聯和中華人民共和國四國代表在內的適當機構,尋求解決遠東問題,其中包括台灣問題和中國在聯合國的代表權問題。

這個方案看起來“很美”。正如有人認爲的,這個方案已將中國政府以往關于朝鮮停戰的訴求條件概括在內,若能實行,對中國是極其有利的。然而事情並不是這樣簡單的,如果仔細分析就會發現,這其實是一個有利于美國、爲美國服務的“方案”。

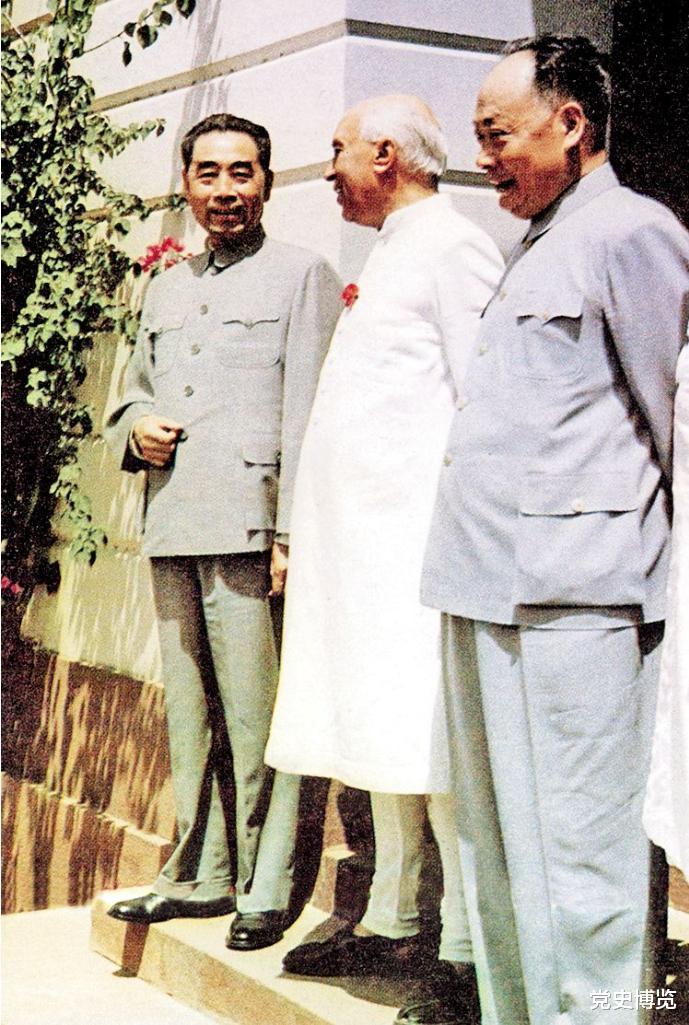

1960年4月,周恩來、陳毅訪問印度時,同尼赫魯合影

讓我們回到當時的國際環境和朝鮮戰場上,根據當時的形勢分析一下這個“停火方案”的欺騙性。首先,也是一個根本問題,當時的聯合國基本上受美國的控制和影響,這是一個不爭的事實。當時美軍第8集團軍司令、後任“聯合國軍”總司令的李奇微上將在回憶錄中直言不諱地說:“參謀長聯席會議通知麥克阿瑟,國務院正在擬定一份總統聲明,大意是,聯合國准備討論解決朝鮮問題的條件……”“如果不是在美國的領導下,聯合國早就分崩離析,一蹶不振了。”這個“三人小組”的提案,從提出的時間和過程看,不難看出是一個爲美國利益著想的提案。

此時,朝鮮戰爭已經打了半年多。在美軍入侵朝鮮時,聯合國不僅沒有“停火方案”,還支持和批准了美軍入侵朝鮮;在所謂“聯合國軍”進入朝鮮時,聯合國也沒有“停火方案”。相反,在10月7日聯合國大會上還作出決議,授權“聯合國軍”進入北方,“統一朝鮮”。當“聯合國軍”打到了鴨綠江邊,美軍機越境轟炸中國邊民,聯合國也沒有“停火方案”,直到中國人民志願軍出國,首戰告捷並乘勝追擊,又取得第二次、第三次戰役的勝利,在美軍節節敗退的時候,提出這樣一個以“先停火”爲首要條件的“停火方案”。這樣的傾向性和目的性是很明顯的。這個“方案”正在醞釀時,斯大林就一針見血地指出:“他們其實是美國的探路人。”當時中蘇領導人不約而同地這樣看,這不能說是“誤判”。

“停火方案”其實是個 “畫餅”

這個“停火方案”,雖然裏面的一些內容是中國政府當時的訴求,但其實是個“畫餅”。其問題的本質和要害在于“先停火,後談判”。中國領導人十分清醒,按當時情況和對美國政府的一向作爲的清醒認識,如果按此方案“先停火”,那麽所謂“後談判”的結局將是最終破裂而繼續開戰。當時美軍雖然受到志願軍的一些打擊,處于不利地位,但並沒有受到重創。美國政府當時是不會作出所謂“撤出朝鮮”等“讓步”行動的。“先停火,後談判”,這等于給當時已經處于不利狀態的美軍以重整旗鼓的喘息時間和機會。

中國領導人當時的這個判斷,源于國共全面內戰時期,與美國政府和蔣介石鬥爭中積累的政治經驗和軍事經驗。在國共全面內戰時期,與以美國爲首的軍調處打交道留下的曆史記憶是所謂的“馬歇爾公式”,即戰場上不利時就要求停火,在做好軍事准備後就撕毀停火協議開戰,待到軍事上不利時再要求停火。盡管這樣做的主體是蔣介石集團,但背後支持者是美國,他們是一起演雙簧和跳猴皮筋的。對此,毛澤東在《五評白皮書》中有精辟的揭露、分析和總結。

1950年1月,美國領導人向全世界聲明,朝鮮和台灣不在他們的防衛圈之內。不到半年,朝鮮內戰爆發,他們不僅立即派兵侵入朝鮮,幹涉朝鮮內戰,而且不顧中國的抗議,蠻橫地封鎖台灣海峽,完全背棄了自己的聲明。在剛剛侵入朝鮮幫助瀕臨垮台的李承晚集團的時候,他們聲稱只是幫助南朝鮮恢複政權,決不過三八線。在仁川登陸成功、未占領漢城(今首爾)時,又通過印度的尼赫魯轉告周恩來,說:美軍表示“不過三八線”。事實上其正准備進軍三八線,“不過三八線”不過是欺騙中國和想穩住中國。這一連串的欺騙行爲,如何讓中國領導人能夠相信美國政府在“先停火,後談判”問題上的誠意?正如毛澤東在1950年12月3日對來訪的金日成首相所說:“美帝和蔣介石一樣,諾言、協定都不可靠,故應從最壞方面著想。”

周恩來的澄清信函在聯合國大會政治委員會 “引起轟動”正是基于上述的情況慎重考量,周恩來于1951年1月17日,對聯合國大會政治委員會13日關于朝鮮問題決議通知作出如下答複:

中華人民共和國中央政府曆來主張,現在仍然主張:朝鮮戰事應該經過有關各國以一切外國軍隊撤出朝鮮及朝鮮內政由朝鮮人民自己解決爲和平調處朝鮮問題的基礎的談判,求得迅速結束;美國武裝力量必須退出台灣;中華人民共和國的代表必須取得聯合國的合法地位。……但必須指出:先停戰後談判的原則,只便利于美國維持侵略和擴張侵略,決不能導致真正和平,因之中華人民共和國中央人民政府不能予以同意。

周恩來提議:

甲、在同意從朝鮮撤退一切外國軍隊及朝鮮內政由朝鮮人民自己解決的基礎上舉行有關各國的談判,以迅速結束朝鮮戰爭;乙、談判內容必須包括美國武裝力量從台灣及台灣海峽撤退和遠東有關問題;丙、舉行談判的國家應包括中華人民共和國、蘇聯、英國、美國、法國、印度和埃及七國,中華人民共和國在聯合國的合法地位即從舉行七國會議起予以確定;丁、七國會議的地點,應選在中國。……上述提議,如獲得聯合國及有關國家同意,我們認爲及早舉行談判,對于迅速結束朝鮮戰爭及和平解決亞洲問題是有益的。

從字面上看,周恩來雖然拒絕了聯合國的提議,但是提出了中國的“反建議”。對于正在與“聯合國軍”交戰的中國來說,向聯合國提出的“停火方案”提出新方案,是很正常的事。只要仔細比較一下,聯合國的方案與周恩來的答複中雖然有許多共同點,經過磋商似乎可達成某種協議,但事實上是根本不可能的。因爲,是“先談判”還是“先停火”,這是一個不可調和的立場。我們這樣的聲明,只是外交鬥爭中的策略。

對于周恩來的答複,美國國務卿艾奇遜甚至等不及聯合國的正式譯文發表,就宣布美國政府不能接受,並主張立即表決譴責中國的議案,將中國列爲“侵略者”。英國駐聯合國代表指出,中國的答複雖然令人失望,但不應完全拒絕。中國提出了“最近的而非最後的(反)建議”,“應當加以冷靜而細致地分析”,切不可“草率作出決定”。

加拿大總理聖勞倫特請尼赫魯讓印度駐華大使潘尼迦大使請求中國對三個問題作答複:(一)中國提出撤出所有外國軍隊,是否包括中國軍隊?(二)中國政府是否一定堅持政治談判應在實現停火以前就要開始?(三)是否把政治承認中華人民共和國在聯合國代表地位作爲同意舉行遠東問題七國會議的先決條件?

根據尼赫魯的指示,潘尼迦于1月19日約見中國外交部副部長章漢夫,轉呈聖勞倫特致周恩來的信函。22日,周恩來作出答複。他首先表示,“知道加拿大總理參與和平解決朝鮮問題的努力很高興”,隨後對其三個問題一一說明:

(一)只要一切外國軍隊從朝鮮撤退的原則被接受後,並付諸實施,中華人民共和國中央人民政府將負責勸說中國人民志願軍部隊回到本土。 (二)我們認爲關于停止朝鮮戰爭與和平調處朝鮮問題,可分兩個步驟進行。第一個步驟,可在七國會議中商定有限期的停火,並付諸實施,以便繼續進行談判;第二個步驟……商定:從朝鮮撤退一切外國軍隊的步驟和辦法;向朝鮮人民建議如何實施朝鮮內政由朝鮮人民自己解決的步驟和辦法;根據 《開羅宣言》與 《波茨坦公告》,美國武裝力量自台灣及台灣海峽撤退;以及遠東有關諸問題。 (三)中華人民共和國在聯合國的合法地位必須得到保證。

周恩來在談話中專門解釋了中方堅持停火與談判同時開始的理由。爲了保證停火生效與政治談判同時開始,中國政府把停火實際分爲三個階段:原則上同意停火、談判停火條件與實施停火條件。他強調指出:“不論談判的日程與內容是什麽,如果實施停火而沒有事先談判決定停火條件,那麽,停火以後談判就會是長期拖延的討論而不能解決任何問題。”

加拿大外交部承認,周恩來的分析是合理的,中國關于停火與政治談判的安排“並沒有背離1月13日三人停火委員會原則聲明”,加拿大政府“確實贊成”中國這一立場。原先加政府只是擔心中國以軍事壓力進行談判,周恩來的談話表明中國人的態度並非人們所一般認爲的那樣“明顯消極而不妥協”。皮爾遜外長承認中國的主張與加拿大政府的主張實際上是一致的,“由于中國澄清說明的積極性質,再通過美國(譴責中國)的提案,看來既倉促,也不太明智”。

周恩來的澄清信函在聯合國大會政治委員會宣讀後“引起轟動”,但是美國常駐聯合國代表奧斯汀貶低中國答複的價值,說周恩來的信函“只不過是張官方明信片”。一些國家希望中國政府澄清答複中的“含糊之處”,以進一步確立中國立場。美國政府則“堅決反對任何尋求澄清中國複文的行動”,相反,要求聯合國立即行動起來指責中國,並于周恩來信函發出僅兩天後,即1月24日,糾集厄瓜多爾、委內瑞拉、巴拉圭等拉美國家發起“譴責中國侵略提案”。同時,美國以退出集體安全體制、減少美援爲條件,威脅加拿大等國迫使其支持美國。加拿大外長致電印度外長,爲加拿大轉變立場向印度道歉,承認由于考慮到對集體安全體制和與偉大鄰國的關系,在是否譴責中國人這個問題時,“除答‘是’以外,我們不能做別的”。

行文至此,還有一個問題需要明辨:有人說“周恩來的聲明在很多國家産生了不良反映”。這裏筆者不知道“很多國家”都是哪些國家,如果是美國及其控制的國家,那應該是很自然的事情。當時周恩來的意見立即受到美國及其操縱的聯合國大多數國家的反對。聯合國不僅拒絕了中國的合理建議,而且于2月1日通過誣蔑中國爲“侵略者”的決議案。對此,周恩來嚴加駁斥,發表嚴正聲明:“美國政府及其幫凶們是要戰爭不要和平的,而且堵塞了和平解決的途徑。”他還指出:“聯合國大會竟通過美國這一提案,是非法的、誹謗的、無效的,中國人民堅決表示反對!”

1950年11月,中國政府特別代表伍修權在聯合國安理會上控訴美國武裝侵略中國領土台灣

不是因爲當時志願軍占優勢才拒絕停火我們拒絕“先停火,後談判”,根本的判斷是“先停火,後談判”只不過是騙人的“畫餅”。對美國政府玩弄“先停火,後談判,以爭取時間准備再戰”的伎倆,毛澤東早已料到,並提出了對策。他在1950年12月3日會見金日成時就提出:“敵人有可能要求停戰,我們認爲必須敵人承認撤出朝鮮,而首先撤至三八線以南,才能談判停戰。最好我們不僅拿下平壤,而且拿下漢城,主要是消滅敵人,首先是全殲僞軍,對促進美帝撤兵會更有力量。”

12月13日,毛澤東給彭德懷的電報中強調:“目前美英各國正要求我軍停止于三八線以北,以利其整軍再戰。因此,我軍必須越過三八線。如到三八線以北即停止,將給政治上以很大的不利。”

在朝鮮戰場上,雖然經過兩次戰役的打擊,戰場的形勢有利于志願軍,但前兩次戰役我們是專找南朝鮮軍打,美軍還沒有受到重創。在此情況下,美軍不會認輸,不會真的停戰和退出朝鮮戰場。這個判斷早已有之,也是我們拒絕“三人小組”提案的重要根據。早在取得第二次戰役勝利、准備第三次戰役時,毛澤東同彭德懷對朝鮮未來戰局就作出了冷靜的分析。

12月19日,彭德懷在給毛澤東的電報中說:“據我看,朝鮮戰爭仍是相當長期的、艱苦的。敵人由進攻轉入防禦,戰線縮短,兵力集中,正面狹小,自然加強了縱深,對聯合兵種作戰有利。從政治上看,敵人馬上放棄朝鮮,對帝國主義陣營來說,是很不利的。英、法也不要求美國這樣做。如再被消滅兩三個師,可能退守幾個橋頭陣地(釜山、仁川、群山),也不會馬上全部撤出朝鮮。我軍目前仍應采取穩進。”

毛澤東于12月21日回電說:“你對敵情估計是正確的。必須作長期打算。”1950年12月26日,毛澤東在給彭德懷的電報中估計:“戰爭仍然要作長期打算,要估計到今後許多困難情況。要懂得不經過嚴重的鬥爭,不殲滅僞軍全部至少是其大部,不再殲滅美英軍至少四五萬人,朝鮮問題是不能解決的,速勝的觀點是有害的。”

1950年12月16日,杜魯門下達了全國動員令,擴軍百萬。這顯然是不甘心在朝鮮的失敗。當時在朝鮮的美軍總兵力達34萬,而一線兵力達5個軍13個師另3個旅,共20余萬人。提出“停火方案”時,軍隊並無多大損失。美軍如果不同志願軍再較量,是不會同中國“和談”的。本來從1951年1月8日始,志願軍結束了第三次戰役,部隊開始後撤,雙方部隊脫離接觸。但從1月15日起,經過初步整頓並恢複元氣的美軍就在進行試探性進攻。1月25日,李奇微發起的全面進攻——“霹雳行動”拉開戰幕。

在“反建議”中,周恩來爲什麽提出了台灣問題和中國在聯合國的席位問題談朝鮮戰爭停火與和平解決亞洲問題,不應連帶談政治問題,這是一個幼稚的想法。

中國進行“抗美援朝,保家衛國”,其中一個重要原因就是美軍在侵入朝鮮的同時,將第七艦隊派往台灣海峽,一方面幹涉朝鮮內戰,一方面幹涉人民解放軍解放台灣,無來由地將朝鮮戰爭同解放軍解放台灣聯系起來。當時的形勢是,美國軍隊在中國的東北方向侵入了朝鮮,在東南方向侵占了台灣,同時又支援越南的法國殖民軍同越南胡志明領導的軍隊作戰,形成了對中國的半月形包圍圈。正是在這種嚴峻的形勢下,中國被迫“抗美援朝,保家衛國”。美軍侵占台灣是中國出兵朝鮮的重要原因之一。因此,既然談判,就不能不牽涉美軍占領台灣的問題。

作爲政治、外交鬥爭,是先談判還是先停火,這是一個原則性的分歧。在這種根本不可能相互讓步的情況下,中國就是不提任何條件,也不會“先談判”。中國作爲一個獨立的國家走向世界舞台,有理有據地提出台灣問題、中國在聯合國的席位問題。這無疑是一場外交鬥爭,並不是寄希望于美國及其控制下的聯合國能夠“同意”和通過什麽讓中國人高興的決議。因此,根本談不上“要價”。

當時還有一個基本的事實是現在許多人不大清楚的,這就是毛澤東在新中國成立前夕莊嚴宣布的“中國人民從此站起來了”的這個事實,在當時並沒有被世界多少政府所認知,尤其是美國政府。在美國政府的眼裏,中國依然是一個積貧積弱的國家。爲什麽美軍敢在朝鮮肆無忌憚,志願軍都打了第一次戰役,他們還認爲中國不會出兵,只是幾個志願者?那是因爲他們的根本判斷是,中國是個被列強任意蹂躏100多年的半殖民地半封建國家,近代以來又經曆了抗日戰爭、國共全面內戰,中共雖然打敗了蔣介石,但是長期戰亂,國內尚不穩定,是無力、不敢、不能出兵朝鮮的。況且,出兵的時機已不存在,因此他們才敢放手北進。

1951年1月,新中國被排除在聯合國之外,同中國建交的僅有少數幾個國家,在國際上根本沒有話語權,被一些國家輕視。談判是政治鬥爭和外交鬥爭的平台。作爲一個剛剛成立的人民共和國,中國第一次以獨立國家的身份出現在世界的舞台上,要發出“中國人民已經站起來了”的聲音。

此前,1950年10月23日,在志願軍入朝作戰5天後,中國政府正式任命伍修權爲大使銜特別代表,出席聯合國安理會討論中國提出的控訴美國武裝侵略台灣的有關會議。11月28日和30日,伍修權在安理會討論美國武裝侵略台灣議案的會議上發言,強烈譴責美國對台灣的侵略行徑,指出:台灣是中國領土不可分割的一部分,美國武裝力量侵占台灣,構成了美國政府對中國公開直接的武裝侵略。美國代表不能對中國的控訴作出正面回答,轉而將會議議題引到所謂“控訴對大韓民國的侵略案”議程上。伍修權指出:中國決不參加根本荒謬的所謂“控訴對大韓民國的侵略案”的討論,也沒有必要回答美國代表提出的問題。只准帝國主義侵略、不准人民反抗的時代已經過去了。

伍修權的發言贏得了陣陣掌聲。一家美國雜志評論說:共産黨中國的代表來到聯合國後,美國人民的目光都轉移到成功湖(聯合國臨時總部所在地)來了。香港的一家報紙也發文說:“在1950年世界十大新聞中,第一條是朝鮮戰爭,第二條大新聞,無疑地應該是伍修權將軍在聯大對美帝侵略台灣的控訴。那控訴的義正詞嚴、理直氣壯,自不用說,最重要的卻是這樣指著美國代表的鼻子直斥它的帝國主義罪行,不但在中國是第一次,在世界上也該是第一次。”美國駐聯合國代表奧斯汀承認,中國代表的發言使“我的政府感到不愉快”。杜勒斯後來也表示,他當時“被一種悲哀的情緒支配著自己的感情”。

本文爲《黨史博覽》原創

未經許可不得轉載、摘編等。侵權必究。