虎魄造辦處虎魄造辦處——致力于學習研究探索中國古代琥珀藝術特別是兩漢魏晉南北朝時期的琥珀制品

導語:先秦時期鮮有以琥珀爲載體的藝術品,自漢武帝先派張骞開辟陸上絲綢之路,建立與西域的貿易。後又征服西南,並發展和擴大海上絲綢之路的貿易。中國境內便開始大量出現使用琥珀爲載體的藝術品。自此,直到清代,在這2000多年的曆史歲月中,均有出現用琥珀雕刻龍紋的藝術品。

兩漢魏晉南北朝時期琥珀上的龍紋藝術

西漢元帝時(前48~前33年),黃門令史遊編著《急就篇》,又名《急就章》中記載:“係臂琅玕虎魄龍,璧碧珠璣玫瑰罋。玉玦環佩靡從容,射鬾辟邪除羣凶。”在漢代文獻中,首次出現“虎魄龍”。然而筆者研究收藏中國古代琥珀藝術近10年間,雖然接觸這個時期的琥珀藝術品不少,但目前所見的兩漢魏晉南北朝時期的琥珀藝術品中,雕刻有龍紋藝術的卻非常罕見。從現有的圖片資料來看,僅4件。

一、琥珀獅鈕肖形印章

這是一件漢代琥珀獅鈕肖形印章。琥珀材質,上面印鈕作轉頭臥獅,此類造型在漢代琥珀微雕飾物中普遍出現。印面陰刻“神人禦龍”圖案。邊長1.14和1.15、高1.26厘米。重1.2克(圖1-1)。

(圖1-1)琥珀獅鈕肖形印章

類似的“神人禦龍”紋飾至少可以追溯到先秦時期。如1973年5月出土于湖南長沙子彈庫楚墓的戰國《人物禦龍帛畫》也稱《人物禦龍圖》(圖1-2)。絹質,長方形,長37.5、寬28厘米。帛畫上端橫邊有細竹條,長30厘米,近中部系有一棕色絲繩,用于懸挂。帛畫正中爲一留須男子,側身向左,寬衣博帶,腰佩長劍,手執缰繩,駕馭著一條巨龍,龍頭高昴向左,龍尾翹卷向右,龍身平伏,略呈一舟形。龍尾上端站立一鶴,引頸向右。男子頭戴冠,頭頂上方有車輿之華蓋,三條飄帶隨風拂動。龍身左下側,有一向左遊動的魚。華蓋、人物及龍頸處的飄帶拂動方向一致,使畫面動感十足,讓後人看到的是一幅神人水面上駕龍車乘風破浪的樣子。關于帛畫上的人物爲誰?他到底是人還是神?前人有過判斷,多數觀點認爲是墓主人,極少數認爲是水神河伯。

(圖1-2)戰國《人物禦龍帛畫》也稱《人物禦龍圖》

(圖1-3)漢代持盾武士馭龍紋畫像磚

(圖1-4) 洛陽出土的漢代壁畫中的馭龍紋飾

(圖1-5)

這件琥珀 “神人禦龍”肖形印章(圖1-5),在漢代印章中比較罕見。在邊長僅1.14和1.15厘米的印面上陰刻了“神人禦龍”紋飾,實屬不易。此類紋飾在印章中出現,同時也反應了漢代普遍流行的道教神仙思想。從龍紋的造型分析,與西漢時期的龍紋相似,此件印章筆者猜測可能是西漢中晚期的。亦可以說是筆者目前所見中國古代琥珀藝術中,雕刻龍紋藝術最早的琥珀藝術品之一。

二、琥珀獅鈕三連珠肖形印章

(圖2-1)

2016年,北京博美國際拍賣有限公司廈門春季拍賣會的拍品中,有兩件琥珀獅鈕肖形印章。其中一件琥珀獅鈕三連珠肖形印章,印鈕爲獅形(圖2-1),下面每一圓形印面分別陰刻“人、龍、羊”。

(圖2-2)

這枚印章造型比較罕見,印面由三個不同的圖案組成。其中的龍紋比較卡通亦比較抽象,其龍頭開嘴的特征與前面那件印章上的龍紋相似,亦適合漢代龍紋的特征。因此,其造型爲龍無疑(圖2-2)。

三、琥珀銜尾螭龍環形佩

銜尾蛇是一個自古流傳的符號,大致形象爲一條蛇(或龍)正在吞食自己的尾巴,結果形成出一個圓環(有時也會展示成扭紋形,即阿拉伯數字“8”的形狀)。象征著“無限大”和“循環”等意義。柏拉圖形容銜尾蛇爲一頭處于自我吞食狀態的始祖生物,它是不死之身,並擁有完美的生物結構。中國古代出現一種銜尾玉龍,其造型特點是龍身盤卷成環形,龍口銜接龍尾。這種造型最早見于紅山文化C形玉龍,兼具蛇的體態特征,是商周時期玉龍造型演化出的特殊形態。

1991年,安徽天長縣三角圩漢墓群M1號西漢中晚期墓出土2件玉龍。玉質爲白玉,圓環形,玉質非常通透。雕刻的是一條首尾相連的龍形。龍的上唇前伸上翹,下唇向後翻卷,下颚與龍尾相接形成圓環形。雙角角尖卷曲朝後並與龍身相連。龍體微凹並雕兩卷雲紋,表面打磨極其光滑。直徑5.53、內徑3.5、厚0.4厘米(圖3-1左)。【1】

常見漢代的銜尾螭龍環形佩以玉爲主,其它材質的十分罕見。通常雕刻的是一條龍咬住自己尾巴,整體造型呈環形的佩飾。1955年,廣西貴港市火車站M34號東漢墓,出土一件琥珀材質的銜尾螭龍環形佩。原考古報告內記錄爲“瑪瑙盤龍,東漢 1件,棕色,刻作盤龍形。”【2】直徑5.4、厚1.2厘米。其造型爲一條螭龍扭身咬住自己的尾部,同時四爪分別抓住龍身和龍尾,整體呈圓環形。龍頭眼、耳、鼻刻畫鮮明,龍身還刻畫圓形紋飾及線刻紋,造型非常生動(圖3-1右)。雖然筆者目前未見實物,但從整體造型來看,像是圓雕。這是漢代工匠用十分珍貴的域外琥珀材質,仿照傳統中原玉質銜尾螭龍佩而制作的琥珀飾物。從成品的尺寸來看,對原料的消耗非常大,成品質量可能僅是原料的十分之一重。這是一件非常難得的漢代琥珀龍紋藝術品。現收藏于廣西壯族自治區博物館。

注釋:

【1】安徽省文物考古研究所:《天長三角圩墓地》,科學出版社,2013年。安徽省文物考古研究所:《安徽天長縣三角圩戰國西漢墓出土文物》,《文物》1993年09期。

【2】廣西省文物管理委員會:《廣西貴縣漢墓的清理》,《考古學報》1957年01期。

四、琥珀龍紋劍璏

玉劍飾是鑲嵌在劍上的玉器之統稱。因這種用玉料制成的附屬物綴飾于劍和鞘上,所以古人將這種劍名之爲"玉具劍"(圖4-1)。

(圖4-1)漢代玉具劍

西漢時期,玉劍飾的流行達到了頂峰。江西南昌西漢海昏侯劉賀墓出土93件玉劍飾,其中玉劍首8件,玉劍格28件,玉劍璏36件,玉劍珌21件。材質有和田玉、瑪瑙、蛇紋石化大理岩和輝石岩等,以和田玉爲主。紋飾有螭紋(圖4-2)、獸面紋、乳丁紋、谷紋、勾連雲紋等。而在這些玉飾中,玉劍璏的數量最多,可見玉劍璏在劍飾中的重要性。其中和田玉有31件,瑪瑙3件,蛇紋石和輝石岩各1件。劍璏下有一長方形穿孔,便于革帶穿過,用于固定劍于腰帶上。正因如此,劍璏在劍飾中是最重要的,也是最不可缺的。

(圖4-2)江西南昌西漢海昏侯劉賀墓出土螭龍紋玉劍璏

玉劍璏的紋飾通常有螭紋、獸面紋、乳丁紋、雲紋等。《左傳·宣公三年》有“螭魅魍魉,莫能逢之”之載,其中“螭”字,據注家稱:“螭,山神,獸形。”《楚辭·九歌》曰:“乘水車兮荷蓋,駕兩龍兮骖螭。”《說文》:“螭,若龍而黃,北方謂之地蝼,從蟲,離聲,或無角曰螭。”《漢書·司馬相如傳》有“蛟龍、赤螭”之載,其中“赤螭”一詞文穎的注解稱:“螭,爲龍子。”張揖的注釋稱:“赤螭,雌龍也。”東漢班固《封燕然山銘》:“鷹揚之校,螭虎之士。”從文獻來看,漢代時期的螭爲獸形或龍形,無角。因此,漢代的螭亦龍亦虎,是多種元素融合而成的形象。螭紋便是玉劍璏上最常見的紋飾(圖4-2)。而漢代是螭紋發展的黃金時代,漢代玉劍飾中的螭紋通常采用浮雕的技術,更有的將螭紋身體底部镂空,達到了近似圓雕的效果。

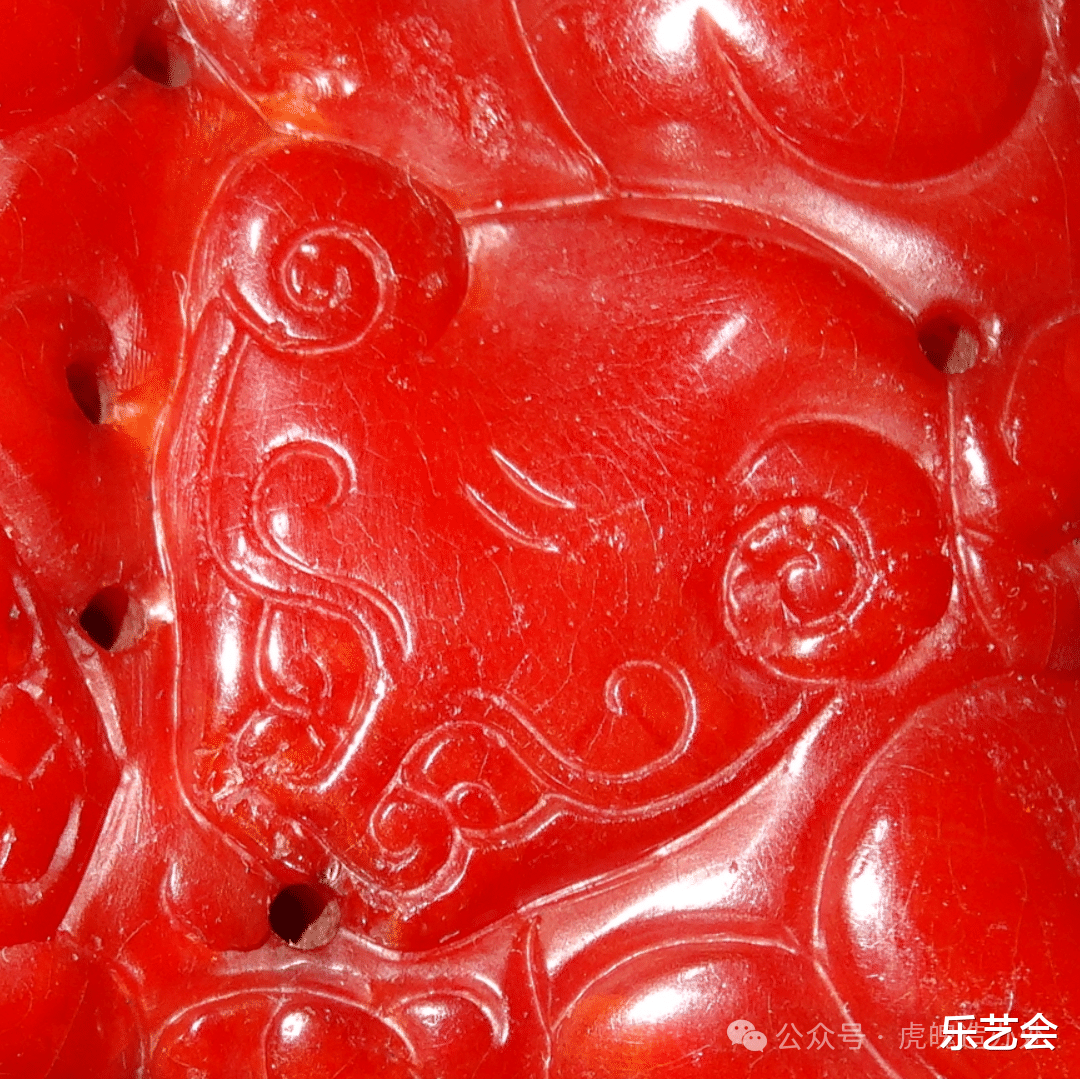

(圖4-3)琥珀龍紋劍璏

由于琥珀材質硬度不高,易碎,並不適合做劍飾,古人也知道這一缺陷。因此,在目前所見的漢代劍飾中,琥珀材質的劍飾並不多見。2012年11月28日,佳士得香港有限公司2012年秋季拍賣會(二)《重要中國瓷器及工藝精品》中,有一件拍品爲琥珀龍紋劍璏。器呈暗紅色,表面淺浮雕一條龍紋,瘦身體長,長嘴雙角(圖4-3)。其龍紋的造型與漢代壁畫和畫上磚上相似,並與常見的螭龍紋有所不同。這件琥珀劍飾保存完整實屬難得,不僅是一件非常精美的漢代琥珀劍飾,還是研究漢代琥珀藝術不可多得的藝術品。

隋唐五代遼宋金元時期琥珀上的龍紋藝術

從目前考古出土文物資料來看,隋唐時期的琥珀制品比較稀少,所見相關琥珀藝術品以小形鑲嵌件爲主,暫未見琥珀龍紋藝術品。直到遼朝,繼兩漢魏晉南北朝之後,形成了中國古代琥珀藝術的第二次高峰期。在以耶律和蕭姓爲主的皇室貴族墓葬中出土了大量琥珀藝術品,其中就有琥珀龍紋藝術品。

一、遼甯朝陽市朝陽北塔天宮發現的遼代琥珀龍紋璎珞

朝陽北塔天宮于1988年11月上旬清拆第十三層檐後發現的。位于第十二層塔檐內中部,塔心室頂部之上。宮室內置石函(遼人稱“石匣”),略呈方形,用6塊石板築成。四面立置石板有雕飾或題記,大多剝蝕不清。據題記記載,天宮重葬于遼重熙十二年(公元1043年)四月八日。

(圖5-1)

根據考古報告介紹:天宮曾遭雷擊火燒,可燃物化爲灰燼,加之底板斷裂,部分小件遺物掉入塔心室後遺失,因此宮內遺物缺失、壞損、散落、移位現象嚴重。……天宮遺物在質地上有金、銀、銅、瓷、玻璃、水晶、瑪瑙、珊瑚、海貝、骨等10余種(圖5-1)。此外還有木質和紙張、絲麻織品等,已燒毀。

(圖5-2)

在天宮遺物中,有琥珀盤龍 2件。盛于銀碟內。已殘。皆在一塊長約10厘米琥珀上浮雕一龍,龍首居中,龍身卷曲于四周,一後爪卷住龍尾。其中一件保存略好,長9.5、寬5.4厘米(圖5-2)。【1】

注釋:【1】遼甯省文物考古研究所、朝陽市北塔博物館:《朝陽北塔考古發掘與維修工程報告》,文物出版社,2007年8月。

二、遼陳國公主與驸馬合葬墓出土琥珀龍紋飾物

1985年,內蒙古通遼市奈曼旗青龍山鎮當地修建水庫時發現2座墓葬,隨後于1986年6月8日,由內蒙自治區考古研究所對這2座墓葬進行考古發掘。編號分別爲M2和M3,M2位于M3東南10米處,形制與M3略同,被盜嚴重。M3通過考古發掘出土墓志銘得知,墓主爲陳國公主(遼景宗孫女,耶律隆慶女兒,吳國公主妹妹)及其驸馬蕭紹矩。

陳國公主驸馬合葬墓隨葬品共3227件,有許多制品是用金、銀、玉石以及瑪瑙、琥珀、珍珠等貴重材料制作而成,充分反映了契丹大貴族的豪華奢侈和墓主人的顯赫地位。從另一個側面則反映出遼代中期政治、經濟、文化等各方面的繁榮興盛。

其中,琥珀材質珠飾共計1240件,器物和有紋飾的飾物共計72件,其余1168件均爲素面珠飾。琥珀佩飾和飾件有頭飾、項鏈、耳墜、璎珞、串珠,造型有雙魚、魚形盒、鴻雁、鴛鴦、雙鳥、蠶蛹、龍、蓮花、胡人馴獅、瓶形等。此外還有琥珀握手。

1、琥珀珍珠頭飾 1組166件。標本Y110,置于公主頭部。由2件琥珀龍形飾件、122顆小珍珠和42件金飾片以細金絲連綴組成。用2根長度相同的細金絲將珍珠串成2串,然後對折擰成2個長環狀,兩端各系1件龍形飾件,琥珀飾件下各垂挂3組金飾片。珍珠略有殘損,每顆直徑0.35厘米。金絲直徑0.04厘米。2件琥珀龍形飾件大小相同,橘紅色。龍的形象雕刻成昂首翹尾,龍身镂雕,腹下雕刻1朵雲紋,雲紋上有3個孔,內穿金絲,下垂金飾片。琥珀龍形飾件長5.1、寬3.5、厚1.1-1.35原米。金飾片有6組,每組由2件菱形小金片和5件尖葉形小金片以金絲連綴而成。菱形金片長1.8、寬1.1厘米,尖葉形金片長1.2、上寬0.5、厚0.025厘米(圖5-3)。

(圖5-3)

(圖5-4)

2、琥珀璎珞 4組。分別佩戴于公主和驸馬的頸部。每人戴兩組。其中公主璎珞中共有11件琥珀龍紋璎珞,驸馬璎珞中共有5件琥珀龍紋璎珞。

標本Y118,1組264件。戴于公主項下。出土時穿系琥珀串珠的銀絲已殘 斷,部分串珠散亂,整理時按出土原狀,並參照驸馬璎珞複原成形。形制與驸馬璎珞基本相同。由5串(共6組)257顆琥珀珠和5件琥珀浮雕飾件(其中龍紋璎珞4件)、2件素面琥珀料以細銀絲相間穿綴而成。周長159厘米(圖5-5外串)。琥珀珠,紅褐色,形狀有不規則橢圓形和棗核形2種,有大有小。最大者長2、直徑1.5厘米,最小者長1.4、直徑0.8厘米。

(圖5-5)

Y118-3,穿于左側上部。略呈橢圓形。正面浮雕行龍1條,昂首擺尾,眼睛圓睜,兩前爪一前一後作行動之態。中部有一穿孔。長7、寬5.4、厚2厘米(圖5-6~7)。

(圖5-6)

(圖5-7)

Y118-5,穿于左側下部。橢圓形。正面浮雕蟠龍一條,昂首回視,身軀向上卷曲成團,尾與前爪相接。中部有一孔。長7.8、寬6.4、厚2.3厘米(圖5-8~9)。

(圖5-8)

(圖5-9)

Y118-6,穿于右側下部。橢圓形,正面浮雕行龍戲珠紋。龍昂首擺尾,龍首前面刻一個火焰寶珠。兩眼圓睜,前爪一前一後。中部鑽1孔。長7.9、寬6.5、厚3.4厘米(圖5-10~12)。

(圖5-10)

(圖5-11)

(圖5-12)

Y118--7,穿于下部正中。橢圓形。正面浮雕蟠龍1條。龍首後顧,身軀卷曲成橢圓形,前兩爪呈伏臥形,後兩爪呈蹲踞形,龍尾由後兩爪的中間部位伸出向上翹起,與龍首相對。中部有穿孔。長12.3、寬6.8、厚3.1厘米(圖5-13~14)。

(圖5-13)

(圖5-14)

標本Y104,1組69件。出土時置于公主胸部,珠串殘斷散亂,已複原。由60顆琥珀珠和9件圓雕、浮雕琥珀飾件(7件浮雕琥珀龍紋璎珞)以細銀絲相間穿綴組成。周長113厘米,銀絲徑0.1厘米(圖5-15內串)。琥珀珠60顆,橘紅色,圓球形,大小略有不同,直徑0.8-1.9厘米。

(圖5-15)

琥珀飾件,9件。有圓雕和浮雕2種,紋樣主要爲龍紋,雞心形和圓柱狀(T形)琥珀飾件爲素面。Y104-1,穿于上部左側。略呈橢圓形。正面浮雕1條蟠龍。中部鑽1孔。長4.3、寬3.6、厚1.8厘米。Y104-2,穿于上部右側。橢圓形。正面浮雕1條行龍。中部鑽1孔。長4.1、寬4、厚1.6厘米(圖5-16)。

(圖5-16)

Y104-3,穿于中部左側。略呈橢圓形。正面浮雕行龍戲珠紋樣。中部鑽1孔。長4.2、寬3.8、厚1.1厘米。Y104-4,穿于中部右側。橢圓形。正面浮雕1條蟠龍。中部有穿孔。長4.7、寬3.8、厚1.4厘米(圖5-17)。

(圖5-17)

Y104-5,穿于下部左側。橢圓形。正面浮雕1條行龍。中部鑽1孔。長4.1、寬3.7、厚1.6厘米。104-6,穿于下部右側。略呈橢圓形。正面浮雕1條行龍。中部鑽1孔。長4.4、寬3.7、厚1.3厘米(圖5-18)。

(圖5-18)

Y104-9,穿于下部正中。整體圓雕1條蟠龍,龍體卷曲成圓形,雙眼圓睜。中部鑽1孔。直徑4.8、厚2.9厘米(圖5-19~20)。

(圖5-19)

(圖5-20)

標本X116,1組421件。佩戴于驸馬頸上,垂于胸腹部。由416顆琥珀珠和5件琥珀浮雕飾件組成(其中3件爲琥珀龍紋璎珞)。用7根細銀絲將琥珀珠與琥珀浮雕飾件相間穿綴而成。出土時珠串略有殘斷和散落,已複原。璎珞周長173厘米,銀絲直徑0.1厘米(圖5-21外串)。

(圖5-21外串)

X116-1,穿于上部左側,橘紅色,橢圓形,對鳥,長尾。鳥首上部和腹下空隙之間雕刻幾朵雲紋。中部有1穿孔。長6、寬4.9、高1.8厘米。X116-2,穿于上部右側,橘紅色,橢圓形。整體雕刻成1片荷葉形,荷葉上有2條魚。中部穿1孔。長5.9、寬4.9、高1.8厘米。X116-3,穿于中部左側,紅褐色,橢圓形。正面浮雕1條蟠龍,昂首擺尾。中部有1穿孔。長10.7、寬6.3、高3厘米。X116-4,穿于中部右側,橘黃色,橢圓形。正面浮雕雙龍戲珠,雙龍昂首張口相對,龍首之間刻1火焰寶珠,雙龍的尾部互相纏繞在一起。兩側有孔。長11、寬 6、高2.8厘米。X116-5,穿于下部正中,橘黃色,略呈橢圓形。正面浮雕行龍1條,昂首升騰,右前爪呈拳狀,三趾,尾向上翻卷與首相接。兩側穿1孔。長10、寬8.5、高3.2厘米。

標本X112,1組73件。戴于驸馬項上。出土時珠串右側殘斷,略有散亂,珠串左側基本完好,已修複。由64顆圓球形琥珀珠和9件琥珀飾件(其中琥珀龍紋璎珞2件)以細銀絲相間穿綴面成。周長107厘米,銀絲直徑0.1厘米(圖5-22內串)。琥珀珠,64顆,橘紅色,圓球形,中有穿孔,大小略有不同,直徑0.8-1.4厘米。

(圖5-22內串)

琥珀飾件,9件。顔色有橘紅色、紅褐色,有圓雕和浮雕2種。造型有獅、狻猊、蟠龍,還有雞心形和圓柱狀素面琥珀飾件。X112-1-4,狻猊形飾件,4件。穿于上部左右兩側。紅色。大小相同。圓雕。弓身蹲踞,脊背隆起,頭伏于前肢,雙眼圓睜,短尾。首與尾兩側穿1孔。X112-1,長3.4、寬2.7、高2厘米。X112-5,穿于下部左側。略呈長方形。正面浮雕1條蟠龍。中部鑽1孔。長4.9、寬3.6、厚2.1厘米。X112-6,穿于下部右側,橢圓形。正面浮雕1條蟠龍。中部鑽1孔。長4.7、寬4.2、厚2.1厘米。X112-7,穿于下部左側。雞心形,素面。上部穿1孔。長3.9、直徑2厘米。X112-8,穿幹下部右側。圓柱狀,素面。上部穿1孔。長3.9、直徑2厘米。X112-9,穿于下部正中。圓雕。整體呈臥獅形,頭伏于前肢上,凝目前視。兩側穿1孔。長6.1、寬4.6、高2.7厘米。

3、龍紋琥珀佩飾 1件。標本X115,置于驸馬腹部。橘紅色,略呈圓角長方形,面雕刻1條昂首行龍。兩側鑽1孔。長6.7、寬4.7、高2.6厘米(圖5-23)。

(圖5-23)

4、蟠龍形握手。標本Y150,1件。握于公主右手。黃褐色,圓雕。龍身成蟠曲形,首尾相接。爪屈于腹下。兩側橫鑽1孔,內穿金絲,系有金鏈。長6.2、寬4.8、厚2.1厘米,金鏈長9厘米(圖5-24)。

(圖5-24)

5、龍紋握手。標本X159,1件。握于驸馬右手。紅色,浮雕,橢圓形。正面雕刻1條行龍,昂首,首尾相接,尾外側刻1顆火焰寶珠。兩側橫穿1孔,內穿金絲,系有金鏈。長6.2、寬4.5、厚2厘米,金鏈長11厘米(圖5-25)。

(圖5-25)

陳國公主及其驸馬之墓出土琥珀文物中共有21件雕刻了龍紋。遼朝承襲了唐代文化,又吸收了宋代文化,並融入了到自己傳統契丹人的風格。其龍紋大多張狂、威猛、粗犷。

(圖5-26)榆林窟第25窟 守寶神龍 中唐

三、私人收藏遼代琥珀龍紋璎珞

(圖6-1)

(圖6-2)

(圖6-3)

(圖6-4)

(圖6-5)

(圖6-6)

四、宋金元時期的琥珀龍紋藝術

宋代琥珀使用雖然有見史料記載,但目前全國各地考古出土的宋代文物中,鮮見宋代琥珀制品,暫時未見宋代琥珀龍紋藝術品。金滅遼之後並未繼承遼代契丹人崇尚琥珀的風格,目前考古出土的金代遺址及墓葬鮮有琥珀藝術品出現。蒙古人雖然能征善戰直達中亞,但其並未像遼代那樣大量利用源自歐洲的琥珀資源。雖然目前元代墓葬中考古出土的琥珀制品非常罕見,僅貴族墓中出土數例,但卻有一件元代琥珀龍紋飾物。目前未見元代帝陵發掘,未來應該可見更多元代琥珀藝術品。

(圖7-1)元代汪世顯家族墓M3號墓出土

在宋金元兵戈互向、逐鹿中原之際,一代豪門漸漸在硝煙中崛起,一場場軍事進攻,成了這個家族百年富貴的基奠。這個家族便是稱霸隴西14代,共計370年之久的汪世顯家族。汪世顯,字仲明,公元1195年-1243年。鞏昌鹽川人(今甘肅隴西),系出蒙古族汪古部,享年49歲。汪世顯曆任金朝、元朝甘肅、四川等地軍政要職,家族勢力龐大,爲名副其實的隴西豪門。

隨著1972年—1979年甘肅省博物館和漳縣文化館的文物工作隊對漳縣汪世顯家族墓地進行部分發掘,這個古老的、堂皇的家族面貌在我們面前緩緩展開。汪世顯家族墓是現存發現最集中,且保存最完整的元代墓葬。漳縣文化館清理的18座墓中共出土隨葬物595件,甘肅省博物館清理的七座元墓,隨葬器物共181件,出土的玉器共20余件,有帶鈎、帶板、帽飾等。在M3號墓中出土一件透雕龍紋的琥珀佩飾,寬5cm,厚0.73cm,長6.5cm。材質爲半透明紅琥珀,圖案爲透雕雲龍紋(圖7-1)。此龍造型與宋遼時期的龍紋明顯不同,符合元代龍的特征。並有明確的出土地可以考證,是研究元代琥珀龍紋非常好的資料。現收藏于甘肅漳縣博物館。

明清時期琥珀上的龍紋藝術

明清時期,迎來了中國古代琥珀藝術發展的第三個高峰期。尤其是清代,琥珀文化達到了空前的發展,使用範圍比之前的任何曆史時期都普遍。隨著琥珀資源開采和運輸的便捷,大量琥珀開始進入中國。琥珀藝術品由上層社會逐漸進入中下層社會,開始大量出現帽花類的琥珀藝術品鑲嵌件,中國古代琥珀藝術開始“世俗化”,直至大清帝國滅亡而再次衰落。其中龍題材的藝術亦比以往更多的出現在琥珀上,不僅從數量上,而且還從類型上遠超前兩個高峰期。

一、清康熙禦寶“景連耆年”蜜蠟龍鈕玺(5條龍)

二、清代琥珀雕五螭紋方瓶(文物號:故00135251-22/42)

三、清代琥珀龍戲火珠紋勒子

四、清代琥珀龍紋彩帨珠

五、琥珀雙龍戲珠紋帶板

六、琥珀雙龍捧壽題材鑲嵌件

七、琥珀龍戲火珠紋題材鑲嵌件

八、琥珀蒼龍教子題材鑲嵌件

九、琥珀出雲龍題材鑲嵌件

十、琥珀草龍紋題材鑲嵌件

十一、琥珀龍紋題材耳墜

十二、琥珀龍頭形曲項簪

十三、琥珀“斧(府)上有龍”題材簪頭

十四、琥珀龍紋題材筆洗

明清時期的琥珀藝術不管從品種還是數量,各方面都遠大于前面曆朝曆代。這些種類和造型豐富多彩的琥珀龍紋藝術,是中國古代琥珀藝術重要的組成部分。