五一假期即將來臨,是時候來一場說走就走的旅行了。如果你渴望遠離都市的喧囂,尋找一片甯靜與神秘的聖地,龍虎山無疑是你的不二之選。

這裏不僅是道教文化的重要發源地,更有著壯麗的自然風光,充滿了深厚的文化底蘊和曆史故事。

道教祖庭天師府

東漢中葉,道創始人祖天師張道陵曾在龍虎山煉丹得道,傳說“丹成而龍虎現”,“龍虎山”因而得名。

同時,由于祖天師結廬修煉,所以廣義而言,天師所居之所,即爲天師府。但是狹義來說,曆史上具體籌建的天師府,乃是始建于北宋崇甯四年(1105),系宋徽宗賜30代天師張繼先所建之私宅,原址建于上清鎮關門口(約位于現天師府東側,具體位置已不可考)。天師府現址位于上清鎮中部,南北向,門臨泸溪河,北靠西華山,東距大上清宮1公裏,西距正一觀6公裏,占地4.3萬平方米,建築面積2.4萬平方米,呈八卦型結構,殿堂巍峨,依山帶水,氣勢非凡。

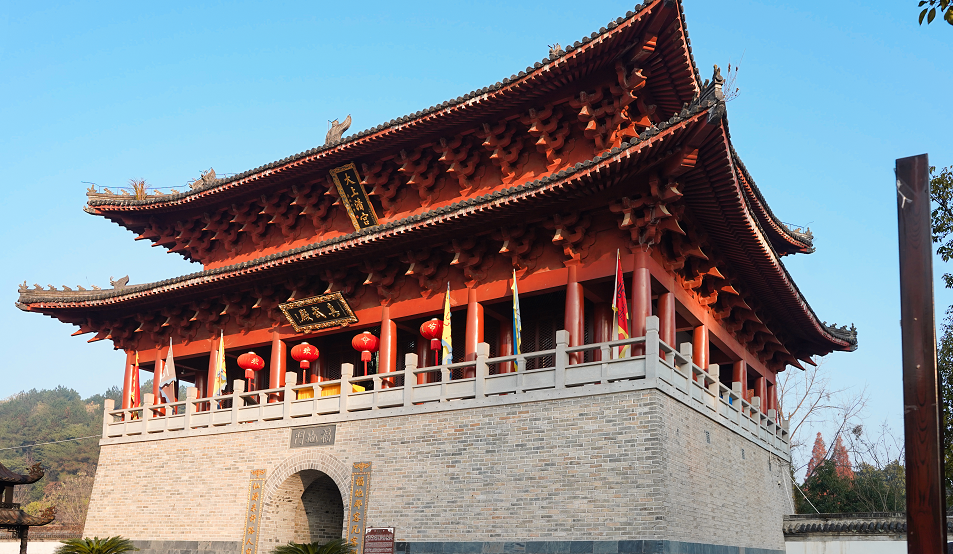

大上清宮

大上清宮,是龍虎山道教的重要宮觀,著有盛名,是曆代天師闡教說法、傳道授箓及舉行重大醮儀的最大宮觀,爲曆代天師供祀神仙之所。

自宋代以降,大上清宮代出高道,輔佐天師,光大本山。興盛之時,龍虎山道士數量長期維持在千余人,因而在大上清宮容納道士修煉、祀神、焚修的宮觀也爲數龐大,《龍虎山繁禧觀碑銘》如此描述:“江左之山曰龍虎者,仙聖之玄都也。大上清宮既據神氣之會,旁爲支宮無慮百十”(《道家金石略》)。

至康熙賜禦書“大上清宮”匾額時,建築規模達兩宮12殿24別院,建築面積2萬多平方米,其建制規模不僅在江南稱爲第一大觀,在全國也是首屈一指,在道教史上具有崇高的文化地位,故素有“仙靈都會”和“百神受職之所”的稱譽。而在這當中的傳承、興廢與互動則交織成爲了龍虎山道教文化的一幅曆史圖卷。

正一觀

正一觀是祖天師張道陵在1900多年前結廬煉丹之處,座落在龍虎山鎮龍虎山村,原名天師祖廟,南距天師府6公裏。第4代天師張盛自漢中遷居山中,建祠祀祖天師于此。南唐大保八年(943),敕建天師廟,翰林學士陳喬撰《新建信州龍虎山張天師廟碑》。

北宋崇甯四年(1105),第30代天師張繼先奉敕修葺,徽宗時改天師廟爲“演法觀”。明嘉靖三十二年(1563),世宗賜帑重修,並改演法觀爲“正一觀”。清嘉慶二十年(1815年),59代天師張钰又借公款修複,建制如舊。

曆代帝王除了出資修建宮觀之外,亦恩赉田地、水塘、山林約70余傾(每傾100畝),年收租谷9000余石;再加上在民間的興盛香火,從而使得龍虎山道教在曆史上形成了相對獨立的經濟生産能力。

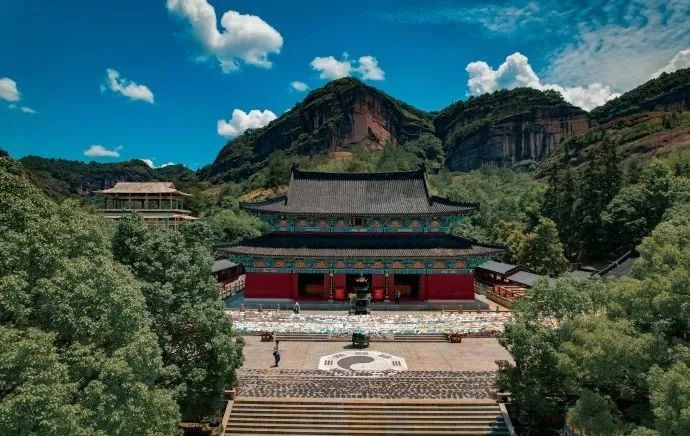

仙人城兜率宮

兜率宮坐落于仙岩極頂之上,它坐西朝東,五進而起,九根大柱支撐屋面,象征九五之尊的帝王宮殿,占地670平方米,高19米,彤壁朱扉,重檐丹楹,上覆灰色琉璃瓦,四周爲花崗岩護欄,甚是莊嚴。北側入宮,左右這副篆全楹聯是:“自領名山司洞府,別開真境近人寰”,是出自元代文學家、翰林侍講學士揭傒斯的《龍虎山》詩。正殿正中供奉道祖老子像,像高12.3米,以應老子“道生一,一生二,二生三,三生萬物”的哲學思想。

當年三十代天師虛靖真君張繼先,也是在此觀賞美景,欣然寫下了“一條澗水琉璃合,萬疊雲山紫翠堆”的絕美佳句。泸溪河岸的仙桃石、蓮花石、無蚊村等景觀,在這裏也一覽無余。有時浮雲從山間飄過,清風徐徐風吹來,俯瞰眼前的山水,側觀身後的宮觀,簡直就是置身于仙山瓊閣中。