【編者按】今年5月12日是第16個全國防災減災日,主題是“人人講安全、個個會應急——著力提升基層防災避險能力”,5月11日至17日爲防災減災宣傳周。每年汛期,他們的床頭永遠備著手電筒、雨鞋、雨衣……爲了能在暴雨、災難來臨之前守護好群衆安全。爲此,我們特別采訪了幾位地質災害監測員,了解他們在重要崗位默默奉獻的故事。

2014年,印江自治縣板溪鎮青山村大元組、桂花組因山體滑坡,被列爲地質災害點。當時的任明禮,是一名有著39年黨齡的老黨員,61歲的他按理應當退休,但他深知地質監測的重要性,加上身體還硬朗,主動申請成爲地質災害監測員,這一幹,就10年了。

“小雨,1號監測點0.495毫米;2號監測點0.615毫米……”這是2023年3月18日11:20分的記錄;“1號監測點旁的院壩發現一條兩毫米斷路線……”這是2023年3月25日7:15分的記錄……

任明禮拿出10余本監測記錄本,這是青山村地質災害點每天排查的記錄,也是他工作十年的“成果”。

任明禮的監測記錄本。

“自從當上地質災害員,關注每天的天氣預報是我的‘必修課’。”任明禮說。

任明禮介紹,每年的汛期是4月到10月中旬,和農村播種、收割的農忙季節基本重合。“前幾年沒有智能手機,農忙的時候就是再忙、再累,每天都會准時守在電視機前觀看天氣預報,現在用手機看,隔一會兒就要看一下。”

隨時到地質災害隱患點進行巡邏,對地質災害點實時監測,這是任明禮的日常工作。遇到下雨,他每天要巡查監測三四次。每次監測完之後,都要對監測結果進行詳細記錄。

“我把每次的監測結果記錄下來,一是及時向相關部門報告,二是空閑的時候可以翻出來進行總結,對以後進行地質災害的規律研究有幫助。”任明禮指著記錄本告訴記者。

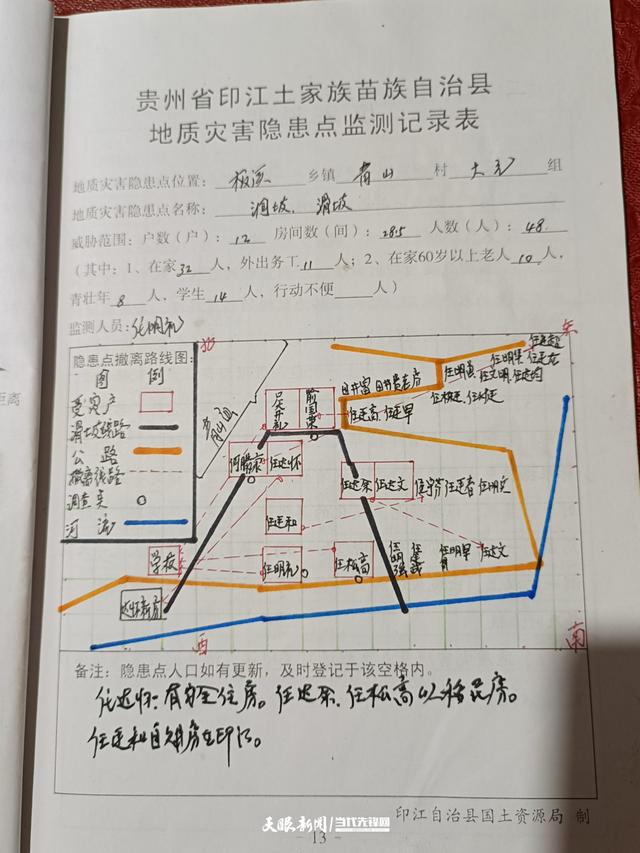

除了認真記錄,任明禮還根據滑坡點的地勢情況和人員組成結構,優化逃生路線。

任明禮手繪的撤離地圖。

“任達余戶,6人,60歲以上1人,房屋3間,磚木結構,圈舍兩間。”這份青山村2014年滑坡統計表裏,精准地記錄了該滑坡點12戶的基本材料。

任明禮把村裏的群衆從年齡、性別分門別類羅列出來,對60歲以上老人、腿腳不方便的群衆和6歲以下兒童列爲重點“照顧”對象,如果遇上險情,第一時間組織他們撤離。

“我家離地質災害點最近,遇到下雨天,任明禮每天都要跑好幾趟查看,晚上也要到家中給我們打招呼,讓我們小心點,如果聽到動靜或覺得什麽不對勁,要及時沿著路線撤離。”大元組村民任明軍稱贊任明禮的工作。

任明禮組織村民演練。

“爲保證村民安全,如果遇上降雨量超過50毫升,他整夜難眠,挨家挨戶地通知。”任明禮妻子楊秀珍說。

多年的地質災害監測工作讓任明禮養成了多看、細聽的習慣。豐富的實戰經驗,讓他從水的變化中就可以知道是否有地質災害要發生。

“在下暴雨的時候,如果山上流下來的水中夾雜著石頭、泥沙,水體比較渾濁,一天之內沒有還原清澈,那麽就要警惕,很有可能發生異常,這時就要通知並組織村民及時進行轉移,如果流下來的水比較清澈,按照經驗,一般不會發生異常情況。”任明禮談到自己多來的監測心得。

任明禮(左 )在1號監測點監測。

“雨前巡查、雨中排查、雨後核查”是任明禮的工作原則。認真工作的他,生怕自己監測不到位,給群衆的生命財産帶來損失。

“不管到哪裏,只要一下雨,神經就莫名緊張起來,如果在外面務零工,我都要第一時間趕回來,馬上進行巡查。”

青山村大元組地質災害點一共有四個監測點,分布在村組四周,道路彎曲、坡度大。而任明禮每天要來來回回走四五趟,雨下得越大,走得越勤,哪怕是半夜三更。

“一趟下來,急速點都要40分鍾。”隨著年齡的增加,他的腳步不再那麽矯健,但從未停歇……

任明禮(左)在檢查地質災害監測儀。

因爲工作出色,任明禮多次被板溪鎮表彰爲“優秀共産黨員”。2017年,還被貴州省國土資源廳評爲“地質災害防治工作優秀群測群防員”。

一份職業,一份堅守,一份責任。今年71歲的任明禮擔任地質災害監測員已經十年,因爲心系村民安全,他還想繼續在這個崗位上堅持下去,他說:“直到我走不動的那一天再停下來吧。”

通訊員 張玉蓮 任明勤 趙超超

貴州日報天眼新聞記者 程佩佩

編輯 王劍

二審 金秋時

三審 謝巍娥