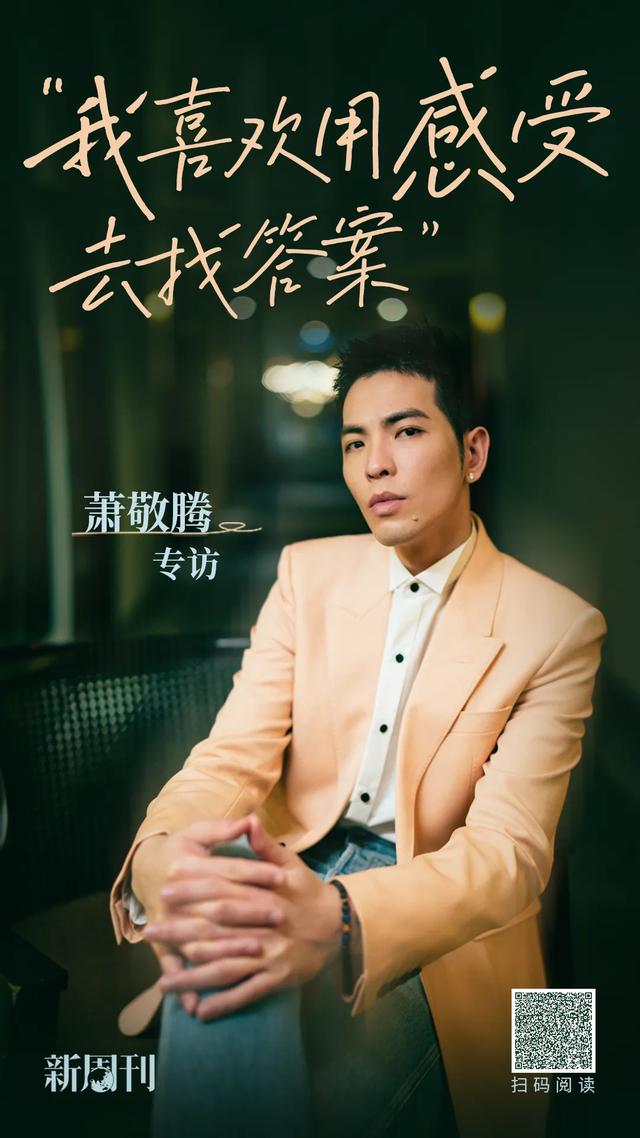

從出道17年的長青歌手到初演音樂劇的新人,從由萬華宮廟走出來的叛逆少年到公益大使,蕭敬騰的每一次自我堅持和突破,都是他回應自己與世界的方式。趁著《胭脂扣》音樂劇在上海開演,新周刊與蕭敬騰聊了他的"不完美"的跨界和"不一樣"的音樂故事。

作者 | 謝無忌

編輯 | 騰宇

題圖丨受訪者供圖

最近的上海,雨一直下。

4月10日,蕭敬騰將在上海文化廣場出演《胭脂扣》音樂劇。消息傳開,大家才默契地笑稱,原是雨神造訪。

其實早在2月底,蕭敬騰就悄悄進組了。他說,進音樂劇組排練猶如“打卡上班”,每天早上9點開始彩排,晚上七八點才能收工,有時候還得加加班,與團隊線上同步,對照排練效果總結,調整細節。

珠玉在前,蕭敬騰絲毫不敢怠慢。1987年,同樣改編自李碧華原著小說《胭脂扣》,由梅豔芳和張國榮主演的同名電影早已被奉爲經典。蕭敬騰演十二少,難免要和張國榮比較。

蕭敬騰到上海進組排練。(圖/受訪者供圖)

這不僅是征服觀衆的問題,也是懸在音樂劇主創團隊面前的利刃——流行歌手跨界音樂劇圈,會不會只是過把瘾?

進組第一天的蕭敬騰,從進門開始就打消了衆人的疑慮。他一襲黑色排練服,頭發自然垂下,基本素面朝天,將自己完全沉到角色裏,能做到放下劇本跟其他演員對戲,連別人的台詞都背得爛熟。

“他不是來玩票的,太認真了。”蕭敬騰只用了一次彩排,就讓團隊的主創們起初懸著的心都放下了。

愛哭的“蕭十二少”

蕭敬騰又哭了。

他數不清自己哭過多少回。每次彩排都讓他成爲一塊海綿,一次又一次沉浸、釋放濃厚的情緒。但因爲不能影響唱腔,蕭敬騰邊落淚邊克制:“每次劇終收場,我都想再大哭一場,用力將當中的情緒放掉。”

蕭敬騰每次彩排都會哭一遍。(圖/受訪者供圖)

“別怕這決定有多蠢”,那些因爲背負了諸多期待而不得不吃的苦,蕭敬騰在微博寥寥一筆帶過。

蕭敬騰以歌手身份出道17年,第一次跨界在音樂劇裏擔綱男主角,這意味著一次重生。他必須投入大量的時間精力,同時做好會被拿來與經典比較,甚至有可能挨罵的心理准備。

一年多前,蕭敬騰接到《胭脂扣》音樂劇的邀約。他和太太Summer商量了很久,最後決定出演,同時推掉七檔綜藝節目的邀約。

Summer還記得,出發來上海前幾天,蕭敬騰每天把自己關在房間排練到半夜。好幾次快天亮了,她還聽到樓下不時傳來聲音。

“有一天我忍不住告訴他,我偏頭痛了,因爲我那幾天都在焦慮。他問我在焦慮什麽,我說感覺好像做錯選擇了,當初不應該跟你說有這個邀約,應該直接幫你推掉,因爲這個不是你在行、有把握的工作。他就微笑地跟我說,不要擔心,焦慮是沒有用的,我准備好了就行,你要對我有信心。”

蕭敬騰說,每次看劇本,心都怦怦跳。他的壓力,來自于要在有限的時間裏進入全新領域,同時以新的身份征服觀衆。他在音樂劇面前幾乎就像一張白紙,在此之前,他雖然憑電影《殺手歐陽盆栽》拿過香港金像獎最佳新人獎,但也僅有兩三部影視劇的短暫的表演經曆。

爲了跟上科班出身的演員們的進度,2023年9月他特意到上海戲劇學院進修了兩個月,跟應屆班的學生一樣,從解放天性開始,從頭學習“聲台形表”。

蕭敬騰從去年開始就到上海戲劇學院與學生一起上表演課。(圖/受訪者供圖)

音樂劇的舞台感覺,與他過去習慣的全然不同。音樂劇更需要放開自己,想象周邊環境,在道具還不齊全、服裝也還沒到位的情況下,每一次彩排都將自己完全沉浸在表演當中。

這對蕭敬騰來說是最難克服的第一關。他本性內斂害羞,還有個怪癖,就是練習得躲起來,自己一個人准備,不讓任何人看見:“我覺得練習的過程對我來說是最私密的一件事。還沒練好之前,要我在其他人面前表演,比讓人看到洗澡時赤裸全身還不自在。”

但他又很要強:“既然做這件事,我就一定要把它做好。到台上我絕對讓你看到你要看到的東西”。

除了上課,沒有經受過專業音樂劇表演訓練的蕭敬騰,有特別的訓練方法——他提早把同組演員的台詞全都錄了下來,空出自己的部分。一有時間,他就跟著錄音帶練台詞。進組排練,他融入的速度快得驚人,不時請教演員、音樂老師和導演,自己的動作細節和走位是否准確。

爲了回應蕭敬騰的沉浸感,劇組的人開玩笑地直接叫他“蕭十二少”。

每個人眼裏都有自己的“十二少”。(圖/受訪者供圖)

《胭脂扣》電影版裏,張國榮的演繹堪稱經典,將十二少的風流倜傥、單純懦弱演得入骨。在如花鮮明熱烈的愛情映襯下,他無力抵抗家族和命運的捉弄,活著恍如死去般痛苦。

而蕭敬騰理解的十二少並不懦弱,只是逃不過命運弄人。他有對愛情和自由的向往,與如花有靈魂上的共鳴。但“他的悲劇色彩在于,在沒法承諾的環境下給了承諾”。

音樂劇裏,加了一個片段。十二少和如花面對著籠子裏的鳥兒互訴衷情,籠裏的鳥兒就像他們自己,渴望掙脫牢籠。他們眼含熱淚擁抱彼此唱的《籠之歌》,就像定情曲——“在每個思念的夜裏,我毫不猶豫地奔向你,奔向有你的星空,對你的愛無邊無際,化作最亮的星。”

跨越50年的愛情故事,濃縮在一場兩個小時的、不能NG的音樂劇裏,需要高濃度的情緒收放和反複的磨練,也需要極強的舞台表演的掌控力和信念感。而團隊當中唯一不是科班出身的蕭敬騰,靠的是一個“真”字。

飾演如花的演員說,每次跟蕭敬騰對戲,她都容易哭到很難克制。“他不走技巧套路,每次都很真誠,讓你相信他就是十二少,很容易讓人進到狀態裏來。”

這番孤注一擲的勇氣,讓Summer想起了6年前的金曲獎頒獎典禮上,從來沒有任何主持經驗的蕭敬騰獨挑大梁擔當主持人。“大家都說他瘋了。他講話磕磕巴巴的,當時還被笑是‘省話一哥’,可他就讓所有人都驚呆了。” 他當時還策劃了一個創意表演——零繪畫基礎的他,在直播鏡頭前僅用4分鍾就完成了一幅倒畫。

對于蕭敬騰來說,擺平質疑的方式,只有帶著勇氣和真誠,一遍遍地練習,“練習要得到最好的成果,就是得不要臉,因爲會不斷地失誤犯錯,只有面對自己的時候,不需要擔心要不要臉的問題。”

整整10天時間,他把自己關在車庫裏練,練了大概900幅畫,最後才有了一次讓觀衆信服、讓信任他的人驕傲的表演。

蕭敬騰在金曲獎挑戰邊主持邊倒畫。(圖/第29屆金曲獎頒獎典禮)

用直覺與這個世界碰撞

與一般演員從讀劇本、背劇本去理解角色不同,在《胭脂扣》之前,蕭敬騰從沒有讀完過劇本。他有閱讀障礙症。

小時候,蕭敬騰會在哥哥姐姐們看漫畫書時感到困擾,他看不懂,也不知道笑點在哪。每次洗澡洗到一半都在浴室裏大喊:“哪一瓶是沐浴乳?哪一瓶是洗發精?”父親總是不理解地大聲罵道:“你自己不會看啊!”在學生時代,他就是同學和老師眼中成績不好的笨蛋。

隨著閱讀障礙症逐漸被社會認識和理解,蕭敬騰也持續做公益,踐行著對這一特殊群體的關注。雖然現在有所緩解,但文字對于蕭敬騰來說依然有理解的障礙,他需要比常人花更長的時間,才能讀懂一個可能並不複雜的文本。

但這並不妨礙他對于文字美感的欣賞。對他來說,每一個字像一張圖,將字當成畫的他,寫字更像“畫字”。

某種程度上,這一缺陷也爲他打開了另一扇窗:“它無形中逼著我學習,如何在不使用文字的情況下認識世界,與別人交往,傳遞我心中最真實的情感”。

或許正因如此,蕭敬騰感受世界的“觸角”更依賴于直覺。畫畫和音樂,是他更願意與外界溝通的方式。

音樂和畫畫是他更願意與外界溝通的方式。(圖/受訪者供圖)

大衆印象中的蕭敬騰不苟言笑,在媒體面前青澀腼腆,“省話一哥”名不虛傳。而現在他顯然成熟松弛了很多。采訪過程中很容易感受到他的直接,他的棱角分明。他與外界真誠地保持距離,對于媒體采訪常用的“最難忘”“最喜歡”這類問題,他說不是有意不說,而是真的選不出來。

“很多人可能害怕跟我聊天,因爲我喜歡問個不停。”他在這次采訪中,以及此前與兩位經驗豐富的心理咨詢師對談時,都有這樣的習慣。面對複雜的發問,蕭敬騰喜歡反客爲主,雙方激蕩而成的火花被整理到《不一樣》裏,這本書就像蕭敬騰面對缺陷的自我剖析。就像心理咨詢師周慕姿所說——“像是一面照妖鏡,很容易反映出人心中最想隱藏的弱點跟黑暗面。”

蕭敬騰平時喜歡用畫畫表達自己的內心世界。(圖/受訪者供圖)

語言的理解偏差也會碰撞出好玩的火花。有時他像不按常理出牌的大男孩,冷不丁會抖些冷幽默,讓你覺得就像台灣青春電影當中的搞笑橋段——

“有沒有不喜歡自己的哪一面?”

“這個要說嗎?還蠻私密的……我想要小腿長一點,想換一雙小腿。”

“如果有平行時空,有想過另一個蕭敬騰會是什麽樣的嗎?”

“另一個我?身高一樣高嗎?高點那他就當籃球運動員吧。”

“測過你的MBTI嗎?”

“之前測過好像是INFJ,我都想不起來了,答題對我來講就很困難。”

與提倡者型人格一致的是,他極其內省和依賴直覺,且身上有一種理想主義色彩,腳踏實地去踐行他對社會的責任。

從小在台灣萬華的宮廟長大的蕭敬騰,年輕時像《艋舺》電影當中的反叛少年,經常爲了江湖情義,用拳頭與世界對話。

他多次在公開場合坦承,年少有霸淩別人的經曆。他也曾爲年少無知付出過代價,所幸在青少年輔導組的兩年,輔導員的尊重和理解,讓他感受到了前所未有的溫暖。兩年裏,他在輔導組義務教學打爵士鼓,接觸到社會上很多不一樣的人。

蕭敬騰在央視《開講啦》節目講述青春叛逆的年少歲月。(圖/視頻截圖《開講啦》)

“從那時候我決定要轉變,反轉自己的人生。”他不但深刻反省,還以自身爲例,站在反霸淩的公益行動一線,警醒陷入迷茫的青少年。

蕭敬騰在台灣辦了個電競學校,也通過籃球跟很多青少年交流。或許因爲親身蹚過渾水,他才對青春的叛逆有更深刻的認識。他通過自己的成長和跟不同人群的溝通,明白教育並不是追求效率和統一,而是尊重和理解多元,“我們都是在尋找一個過起來最快樂的方式,而不是壓迫天性。”

“省話”的蕭敬騰,談起教育像打開了話匣子:“每個人的天分都不一樣,當然就會有少數人沒辦法適應,我就是其中的一個。我希望每個跟別人不一樣的孩子都能被理解。跟他們說多少遍爲未來努力其實沒有用,而是告訴他們現在喜歡什麽就去做什麽,先爲興趣而努力,這個興趣才有可能成爲未來。”

野生的雜草

站在挪威的某個不知名的小島上,蕭敬騰有種莫名的歸屬感。

海灘是沒有被開發的處女地,野花野草恣意生長。海浪一漲,海草和海膽推搡著湧上沙灘。

“那種感覺很奇妙,雖然沒有漂亮的建築物或者壯美的自然美景,你就是會喜歡它,因爲它很自然,很野生。”

在挪威的小島上,蕭敬騰找到了一個純粹的歌手的狀態。(圖/受訪者供圖)

《野生》音樂專輯的靈感也湧了上來。這次挪威的音樂之旅,讓他找回了作爲歌手的純粹。

在挪威待了半個月,蕭敬騰每天都在與自然萬物邂逅。盡管家裏已經有了5只貓6只狗,但他還是差點再帶回來一只野貓。島民們簡單自然的作息規律,讓他放下了都市的節奏,心安理得地不分黑夜白天,“他們天還沒黑就已經睡覺了”。

挪威靠近北極圈,有獨特的天文日晝現象,這被作詞人李焯雄記錄在了《白夜》這首歌裏——每年的某個季節,午夜裏會出現不落的太陽,夜裏有日,日裏有夜。當光出來的那一刹,那個臨界點是曙光,還是暮光,你又會如何理解這兩面?

爲了不預設歌曲的情緒,他特意把詞曲分開練習。到挪威後,當他進入錄音室,聽到《白夜》的歌詞時,眼眶濕潤了。准備錄音時,他突然情緒上湧,背對著制作人和錄音師流下淚來,甚至將自己關在旁邊的房間,平複心情後才能重新開始錄制。

錄制《白夜》時,蕭敬騰情緒失控。(圖/《野生》紀錄片)

錄完後,制作人梁翹柏問蕭敬騰想到了什麽,他說:“我什麽都沒想,就是旋律加上這個歌詞,就好像我們在看一部電影一樣。你在看電影的時候,不需要曾經感受過,也可以感受它的悲傷。”

他說,歌詞中最觸動自己的是“對比”:“每一句都是對比,用大自然的反應去反襯人性,中間總有糾纏不清、難以割舍的地帶。就像歌詞裏說的‘你的曙光也是暮光,在絕望的盡頭就是希望’,每天每對戀人可能都在發生這樣的故事。”

這番話,似乎印證了他的直覺至上的思維方式。他把文字化成電影畫面,不帶預設,沉浸到情感裏去,這是感染聽衆的開端。

直覺本來就帶著一股“野生”的感覺。野生一詞,能很好地概括蕭敬騰的音樂之路。從未受過正統音樂和樂器專業訓練的他,靠著對音樂的熱愛,在演藝圈直來直去,野蠻生長。

17歲就在台灣民歌餐廳唱歌的蕭敬騰,從來沒想過要進入演藝圈。後來被朋友推薦上了2007年的《超級星光大道》,19歲的他頂著爆炸獅子頭和“黑蜘蛛”的外號,給當時的奪冠熱門極強的挑戰。

蕭敬騰與楊宗緯當年的這場踢館賽,被媒體評爲“既生瑜何生亮”的現代版,也讓觀衆就此記住了那個愛哭的、不服輸的蕭敬騰。

愛哭的“黑蜘蛛”,是蕭敬騰最早給外界留下的印象。(圖/《超級星光大道》)

音樂曾經拯救過蕭敬騰。搖滾樂和爵士鼓是叛逆青春期的解藥,是情緒的出口。音樂也是他與這個世界溝通的渠道。它不是冰冷的工具,而是有生命力的——“它不是所謂的規則,當你用規則和格式化去看待一件事,那就更難了。但是你用生命去感受它,我覺得其實也沒有這麽難”。

出道17年的蕭敬騰,在音樂上依然有極致矛盾的兩面:在萬人演唱會的舞台上,他可以釋放最大的能量,又跑又跳,壓台撐場;但聚光燈和音響一關,他是喜歡躲在一旁很害羞,害怕尴尬,喜歡宅在家對著貓貓狗狗的I人。

家裏有5只貓6只狗的蕭敬騰,喜歡宅家。(圖/受訪者供圖)

從19歲“憑著直覺”簽下Summer的經紀公司,除了音樂創作,他在其他方面更像被保護、被照顧的人。2023年,蕭敬騰公開向Summer求婚,這個見證了他從19歲到35歲成長的女人,日常幫他對外交往、打點生活的人,成了他最愛的妻子。

太太Summer林有慧是他工作和生活的伴侶。(圖/蕭敬騰微博)

在Summer看來,蕭敬騰跟剛出道時相比沒變,還是很單純。“他非常專注在自己的事情上,對外界都好像有些與世隔絕。”

面對當下流行音樂市場的變幻莫測,音樂人或許總在商業市場和遵從內心創作這兩者之間搖擺不定,而蕭敬騰更願意腳踏實地。他稱自己在兩者之間“反複跳躍”,或許這也不失爲一種平衡的姿態:“我喜歡的東西一直在變,想要在音樂上探索的地方也一直在變。我個人感覺這種趨勢可能離大衆市場會越來越遠,但我並不會排斥我以前的流行歌。”

他理解當下做音樂的市場環境就是如此,而自己並不擅長做僅僅只有悅耳功能的網絡爆款歌。他覺得,堅守自己的創作理念,才能等來“同頻共振”的緣分:“很神奇的,我也不敢相信,第一張專輯裏的《海芋戀》是在第二張《王妃》之後火起來的。我還是堅信好的作品終究會讓人聽到,時間會證明一切。”

蕭敬騰稱現在非常喜歡Fusion Jazz這類型的曲風,對于流行樂也有自己的堅持。(圖/受訪者供圖)

在Summer和助理看來,蕭敬騰是個不折不扣的完美主義者和細節控。

上台時如果穿一雙不合腳或不喜歡的鞋,他會整個人都感到不舒服,對演出産生影響,“他對自己要求非常高。他在表演中出了差錯時,他不會對工作人員發脾氣,但你會看得出來他臉很臭,看得出來他在自責。”

因爲他的完美主義傾向,我問蕭敬騰怎麽理解新歌裏 “不完美地,才是完美地”的歌詞。他的解釋很淺白,但又非常接近人們內心的聲音。

“有時候我唱歌可能裏面一個發音沒發好,一個咬字沒咬對,或者晚起一個拍子,其實可能根本沒有人在意我,而我自己可能會懊惱兩個禮拜。現在我會慢慢告訴自己,放過自己,也放過別人。其實也就是這句話,不完美的結局,那才是我們活著的意義,因爲我們曾經爲了完美去追求,但是過程中總是不那麽順利,那個才是值得我們回憶的東西。”

他最後補充的一句,像是給這次“不完美訪談”畫上了圓滿的句號——“不完美才是我們聊天的本質,對吧?如果一切都這麽完美,它可能就沒什麽好聊了。”

校對:遇見;運營:鹿子芮;排版:甘妙