公元前643年10月,一位老人虛弱地躺在華麗的錦床上,他的宮室寬敞明亮,他的身份尊貴無比,可他已經幹裂的嘴唇裏,念叨的卻是最樸實無華的要求:“水…水…給我水……”

這個老人叫小白,這個名字你可能覺得有點可愛,但他的大號“齊桓公”,想必每個有點曆史常識的都不陌生。

在管仲的輔佐下,這位公子小白曆經南征北戰,成爲春秋時期首位公認的霸主。可惜管仲死後,他昏庸的本性開始暴露,把答應管仲要驅逐的小人又召回了身邊。

現在,他老了,病了,報應也來了。

“豎貂總管說了,沒有他的允許,誰也不能往宮裏送食物和水,婢子沒有水給您……”一個跳牆而來,同樣被饑餓和幹渴折磨著的宮女,低著頭小聲告訴齊桓公。

啊!豎貂!那個爲了表示忠心愛我,自願淨身入宮的太監?老邁的齊桓公躺在床上,難以置信地瞪大了眼睛。

“豎貂總管已經擁立了公子無虧繼位,他要活活餓死我們。”到了這一步,宮女也不想再隱瞞了,索性實話實說。“現在他們正在逼迫大臣們承認,您只能跟我們一起被餓死在這裏了。”

生命已如風中殘燭的齊桓公,突然想起管仲臨死之前跟他的對話。

那時齊桓公問管仲:豎貂他爲了陪伴我,把自己命根子都割了,難道還不夠表明他忠心于我嗎?

管仲長歎一口氣說:人最愛惜的莫過于自己的身體,如果一個人連自己的身體都不愛,他又怎麽會愛你呢?爲了表現自己的忠心,不惜殘害自己的身體,這樣的人遲早是個禍害,我死之後您還是遠離他吧!

齊桓公當時雖然不情願,但還是按照管仲的遺言趕走了豎貂一陣子,可後來發現沒有豎貂他吃飯不香,睡覺也不踏實,沒過多久就又把豎貂找了回來。

當時他想,也許仲父說的是對的,豎貂是一個小人,可這個小人讓他舒服,讓他覺得開心,一個太監能做什麽亂?

齊桓公萬萬沒想到,他剛一生病,豎貂就迫不及待的勾結了自己的兒子作起了亂,還要把他活活餓死在宮裏!

可事已至此,已經失去王宮控制權的齊桓公又能怎麽辦呢?

宮外有無數仍舊忠心于齊桓公的大臣和將軍,只要他的一個命令,曾經威震諸侯的將士們,就會把豎貂砍成肉泥,可問題是那些忠心耿耿的大臣和將軍,要見齊桓公得先經過豎貂的允許。

就這樣,曾經九合諸侯,一匡天下的齊桓公,竟然在齊國的強盛時期,被活活餓死在了病床上。

齊桓公死後,由于豎貂引發大亂,屍體沒人管,竟然在暴屍六十多天後,蛆蟲遍地,臭氣熏天的情況下,才被收殓。

同時由于豎貂之亂,齊國的聲威大跌,直接失去了霸主的地位。

這個豎貂當然不是第一個太監,但卻是第一個有曆史記載的禍國殃民、斷送盛世的太監。

他只是一碟“開胃菜”,論起禍國殃民,後邊的幾位太監,哪一個都不弱于他!

公元前210年10月,橫掃六國一統天下十幾年的秦始皇,在第五次巡遊天下的路上病倒了。

這時候的秦始皇才五十多歲,其實並不算老。可愈發沉重的病勢,卻讓一向怕死的他,不得不承認自己快不行了。

天下初定,六國舊臣虎視眈眈,秦始皇知道自己一定要選好繼承人,不然剛剛統一的大秦隨時可能毀于一旦。于是他叫來了掌管自己車架內侍的趙高,讓他草擬一封诏書,去上郡把正在監軍的長子扶蘇召回來主持喪事,繼承大統。

趙高低眉順眼地草擬了诏書,讓秦始皇看過之後,安排人服侍他睡下。

秦始皇以爲趙高把诏書送出去了,實際上他並沒有那麽做。趙高私自扣留了這份诏書,並在心裏打起了自己的算盤。

趙高本是趙國人,甚至還跟趙國的宗室有親緣關系。

至于他爲什麽會淪落到秦國當太監,一般有兩種說法:一是他的母親是被俘虜的趙國宗親,他和兄弟都出生在秦國的“隱宮”;二是趙高本是趙國宗室,秦滅趙之後,爲複仇主動自宮入的秦宮。

不管以上兩種說法哪一種是真的,趙高掌控秦國的計劃,都不可能是一時興起。秦始皇病重之後幾個月才駕崩,這段時間,趙高一直扣著召回扶蘇的诏書,一聲不吭。

一直等到始皇帝駕崩之後,李斯和大臣們決定秘不發喪的時候,趙高才找到胡亥,鼓動他出來爭位。

胡亥是始皇帝第十八個兒子,屬于各方面都不突出的那種,他自己都不敢相信自己能繼承秦始皇的大位。

趙高曾經奉命教過胡亥律法,對他是個什麽成色,心知肚明,主動提出替他搞定丞相李斯。

對于李斯的想法,趙高同樣洞若觀火。

他告訴李斯,如果扶蘇順利繼位,那麽一直輔佐扶蘇治軍,文武兼備的蒙恬一定會是新丞相,你本來就跟扶蘇不合,到時候根本沒你什麽事,你要怎麽辦呢?

李斯果然被說動,跟趙高一起合謀假傳始皇帝之命,以“不忠不孝”的罪名逼扶蘇和蒙恬自殺。

在趙高和李斯的合謀之下,胡亥順利繼位成爲秦二世。

由于大位得來不正,秦二世總擔心臣下們會不服自己。

這時候趙高給他出了個主意:殺!

你不是擔心他們不服嗎?看誰不順眼,殺就是了!殺的多了,剩下的不服也怕了。

秦二世一聽,覺得很有道理,于是動不動就誅殺大臣立威。

網上一直有這麽一個問題:秦國統一六國才十幾年,爲啥陳勝吳廣起義的時候,名將就剩一個搞財政出身的章邯了?

這個問題的答案,其實就在趙高身上。

一方面趙高對秦二世封鎖消息,稱陳勝吳廣起義只是“盜賊”,沒有及時大規模調動部隊;另一方面秦國能征慣戰的將軍,被趙高鼓動秦二世要麽殺了,要麽貶退了。

趙高還利用自己掌控秦二世作息時間的便利,在秦二世玩的正爽的時候讓李斯去提意見,搞得秦二世看見李斯就煩之後,又以“謀反”的罪名滅了李斯全族。

李斯死後趙高獨霸朝堂,爲了試驗自己的威信,還搞了一出指鹿爲馬的戲碼,公然把秦二世當傻子耍。

秦國最後名將章邯,也是聽說趙高獨掌大權之後,怕自己不能免禍,思量再三之後向項羽投降的。

毫不誇張的說,當時國力強盛,威震八方的大秦帝國,就是毀在趙高這太監手上。

有意思的是,趙高獨掌大權後逼死了秦二世,還想自己當皇帝。好在當時的大臣們還是有點氣節的,趙高說出來自己的想法之後,一個個梗著脖子不肯配合,逼得趙高只能另立宗室子嬰爲秦王。

子嬰上位後很快就設計殺掉了趙高,可終究還是晚了,劉邦的大軍已經攻到了灞上,他挽救不了將死的大秦王朝了。

郡王太監童貫

在中國的曆史上,“靖康之恥”是一道至今令國人仍未完全愈合的傷疤。幾十年前金庸火遍華人圈的武俠小說《射雕英雄傳》主角,分別就叫郭靖和楊康。如今的網上罵人漢奸,依然常有人以“秦桧”代指。由此可見“靖康之恥”對今天的中華民族,有著多麽深遠的影響。

很多人不知道的是,“靖康之恥”最大的導火索,其實也是一個太監,一個有胡子,被封爲郡王的太監——童貫。

童貫很小就淨身入了宮,是在皇宮裏長大的。神奇的是,這家夥明明該割都割了,該剪的也剪了,可他居然還是長出了胡子!

在沒有男人的後宮,童貫這一臉胡子不但讓他在太監中鶴立雞群,引起了皇帝的注意,也讓嫔妃們對他十分喜愛。

後人的野史筆記中,有不少關于他跟後宮嫔妃少兒不宜的描寫,有興趣的朋友可以去查查看,這裏就不過多贅述了。

童貫真正的發迹之路,是結交蔡京之後,在蔡京的推薦下進入宋朝的軍隊系統開始的。靠著監軍的身份,童貫驅使著將領不要命的給他刷軍功,身份地位一路飙升。

這種快速的升遷之路,讓童貫養成了極度好戰的性格——反正他的監軍,前線拼命的是士兵和將軍,打勝了有功勞他領;打敗了責任歸領兵的將軍。

童貫靠著這種“死道友不死貧道”的好鬥精神,獲得了宋徽宗極大的信任,甚至連推薦過他蔡京都被壓了一頭。

宋徽宗對童貫的寵愛,讓他做了一個非常不明智的決定——派童貫出使遼國。

當時的遼國漢化程度已經非常高了,對太監可沒有什麽好感,于是就在接待童貫的時候,給他出了一些難題。已經在宋國一人之下萬人之上的童貫,哪受得了這個?他當時就對遼國産生了不滿,産生了報複遼國的想法。

恰好這個時候遼國有個叫馬植的士人,他告訴了童貫一個重要情報:遼國正在與東北的女真人開戰。

童貫給馬植改名李良嗣,帶回了宋國,並把他推薦給了宋徽宗。李良嗣因爲獻計聯金滅遼,被宋徽宗賜姓爲“趙”,並讓他出使金國達成“海上之盟”。

宋金聯盟之後,金國在北方連克遼國的上京、中京、東京等戰略要地,一路勢如破竹。北宋派童貫統領大軍北上配合金兵滅遼,卻被遼兵打的一敗塗地。

爲了掩飾失敗,童貫以贖買的方式從金國手裏收回了燕雲十六州。宋徽宗因此封童貫爲“廣陽郡王”,童貫的身份地位達到太監的頂峰。

如果童貫就此罷手,曆史對他的評價無疑將是以正面爲主的。可惜童貫並沒有,剛閑了沒幾天就渾身發癢,竟然打起了金軍的主意。

其實早在童貫帶著宋軍和遼軍作戰的時候,金軍就看出來了宋兵的軟弱,有意滅了遼國之後直接順手滅了宋國。

但金太祖阿骨打是個謹慎的人,他以既然自己跟宋國締結了兄弟之國的盟約,就不能不守信用位名,否定了乘勝攻宋的策略,只擄掠了燕京等地的人口和財物,把土地依約交還了宋國。

這時候有個張覺的神人出現了!

這張覺原本是遼國的將領,金兵打過來的時候投降了金國,後來聽說金國把燕雲十六州交還宋國之後,他又覺得宋國比較有前途,背叛金國投靠了宋國。

當時促成“海上之盟”的趙良嗣,力主宋國不要接受張覺的投降;一來這人反複無常靠不住;二來接受他的投降就是公然背盟,後果宋國根本負擔不起。

可童貫一看,覺得這套路他熟啊,仗他去打,贏了自己有功,輸了他去領死,多劃算!于是童貫力主接納張覺,爲此還建議把趙良嗣給貶了官。

宋徽宗當時對童貫言聽計從,不但接納了張覺,還公然封賞了他。

這麽一來金國肯定不樂意了,立刻派兵討伐。幾仗下來,張覺被打得丟盔棄甲,狼狽逃到了宋國剛接收的燕京。

金兵的強大嚇壞了北宋君臣,又把張覺殺掉交給了金人。

這麽一來,遼國降宋的將領們可嚇壞了,今天宋國能交張覺的腦袋,明天金國要我們的腦袋時,誰敢保證他們不交出去?原本降宋的遼軍將領紛紛改投金國。

金國之所以沒有攻宋,很大程度上是忌憚遼國的降宋的將領們,這些遼國降將很多(如郭藥師)還是很能打的,金國也不敢輕視他們。

如今遼國降將改降了金國,那宋國還有什麽好怕的?立刻調兵准備攻宋。童貫一看金國人來真的,竟然嚇得拔腿就跑。

當時將領勸童貫留下鼓舞軍心,這個老不要臉的居然說自己不是將帥,留下來也沒用……

宋軍戰鬥力本就不如金兵,童貫一跑,士氣更是一蹶不振,金兵幾乎沒費什麽力氣就兵臨汴京城下。

宋徽宗匆忙把大位強行傳給兒子欽宗,撒腿就往南邊跑。宋欽宗還把童貫當個寶,任命他爲東京留守自己禦駕親征。

童貫這會兒也不裝了,他竟公然拒絕任命,強行帶著幾萬大軍跟著宋徽宗一塊跑了。

童貫“作”到這個份上,宋徽宗不殺他也不行了。公元1126年,童貫在群情激奮之下接連被貶,不久之後被殺。只是大錯已經釀成,金兵還是攻進了汴京,俘虜了徽欽二宗,北宋滅亡。

瓦剌留學開創者王振明太祖朱元璋得天下時,有感于宦官亂政之禍,在“皇明祖訓”中明令不得幹政。

有意思的是,明朝卻是曆史上宦官亂政最多的朝代,甚至還差點盛世亡國。

明朝第一個得勢、也爲禍最深的太監,叫王振。

相傳這人是個不第的秀才,肚子裏還是有點墨水的,還通過當教官升到了舉人。後來朝廷要在宮裏開辦太監文化培訓班,王振就自己割了進宮當了太監教官。

此人深得明宣宗朱祁鎮的喜愛,專門派他到太子朱祁鎮身邊當伴讀太監。

朱祁鎮從小就對他十分依賴,登基後對他更是萬分信重。

明英宗朱祁鎮在位早期,朝堂有“三楊”輔政,後宮有張太後鎮場子,王振表現的比狗都乖。

三楊先後離開朝堂,張太後也離世之後,無人壓制的王振迅速崛起,明英宗以他的晚輩自居,群臣拜在他門下的不計其數,以至于連朱元璋“內臣不得幹政”的牌子,都被他派人摘下來扔了。

王振獨掌朝綱之後,貪財弄權也就罷了,最可怕的是,他居然還想著要建功立業。

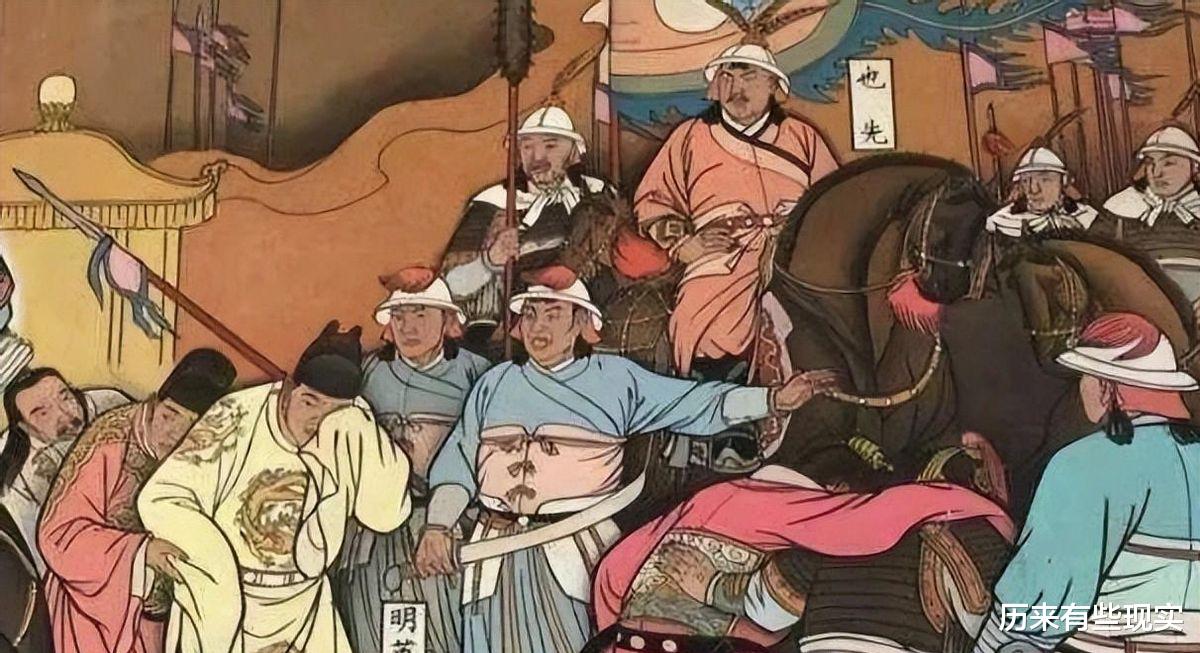

公元1449年,瓦剌太師也先基本統一蒙古各部,本就有心攻打明朝。巧合的是這會兒王振也想找瓦剌的麻煩,給自己撈點軍功。

于是王振以瓦剌使者虛報人數爲由,強壓瓦剌使團的馬價,造成瓦剌直接跟明朝翻臉。本來這時候的明朝國力正盛,即使正面硬剛對瓦剌也是絲毫不懼。但王振爲了自己刷軍功,竟然鼓動明英宗禦駕親征。

朱祁鎮不顧群臣的反對,聽王振的,帶著大明王朝最精銳的部隊和半數的大臣,踏上了禦駕親征之路。

可大戰當前的關頭,王振犯了跟童貫一樣的毛病;一看敵人真的很強大,就馬上又慫了。王振帶著言聽計從的朱祁鎮,在大同轉了一圈,就又晃晃悠悠的往回走。

結果走到土木堡的時候,被瓦剌圍困住,王振死于護衛將軍樊忠之手,明英宗被俘虜當了留學生,大明最精銳的三大營莫名其妙全軍覆沒,隨行大臣死傷無數。

如果不是于謙于少保出現,力挽狂瀾死守北京城,大明王朝差點重蹈了北宋的覆轍,直接從盛世亡成南明。

然而可氣的是,朱祁鎮這個敗家玩意兒複位之後,不但冤殺了于謙,竟還恬不知恥地給王振平了反,在北京智化寺給他立了石碑和雕像,讓他享受了幾百年香火。

一直清代乾隆年間,乾隆皇帝知道智化寺竟然還有王振這玩意兒的雕像後,才下旨讓人推倒了雕像,鏟平了石碑。