2024年5月3日,中國探月工程迎來曆史性時刻——嫦娥六號成功發射,並進入地月轉移軌道。這一壯舉不僅標志著中國探月工程四期的穩步推進,還開啓了人類首次月球背面取樣返回之旅,計劃曆時53天,目標是從月球背面南極—艾特肯盆地采集樣本,爭取帶回2公斤的月球土壤。

作爲嫦娥五號的備份,嫦娥六號被賦予了獨特的使命:在進行月表勘測的同時,前往月球背面南極—艾特肯盆地的阿波羅環形山地區進行樣品采集。這個區域因其地理特征和年齡結構成爲研究月球形成和演化的重要地點,被認爲是科學研究的寶庫。

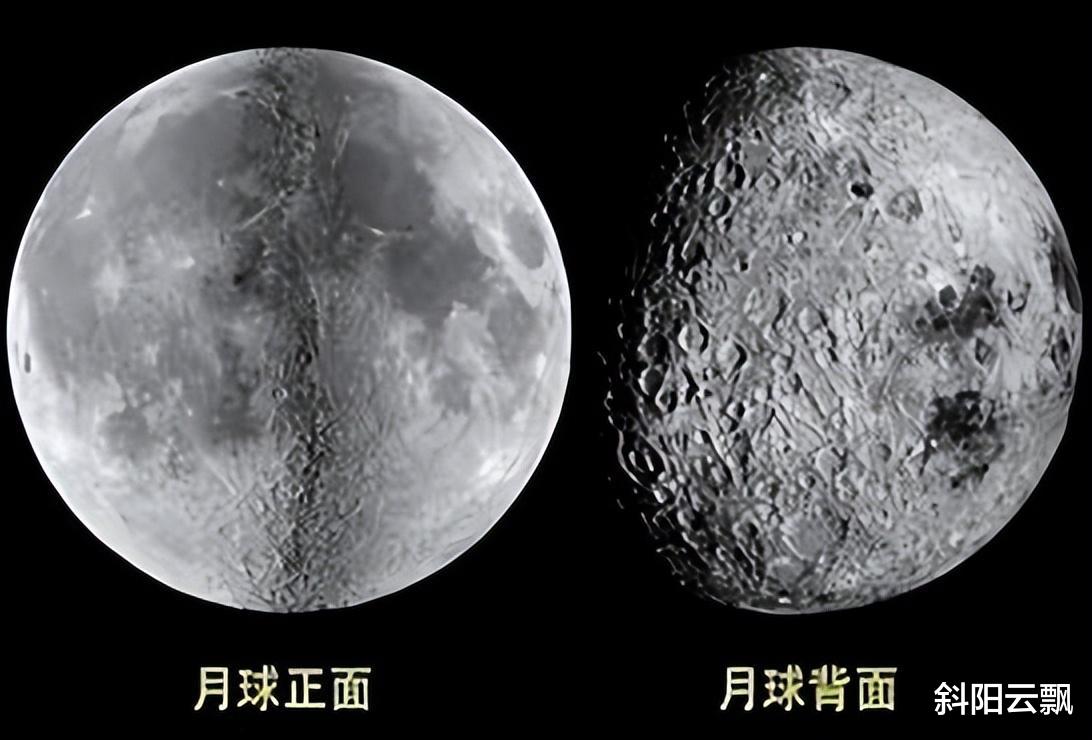

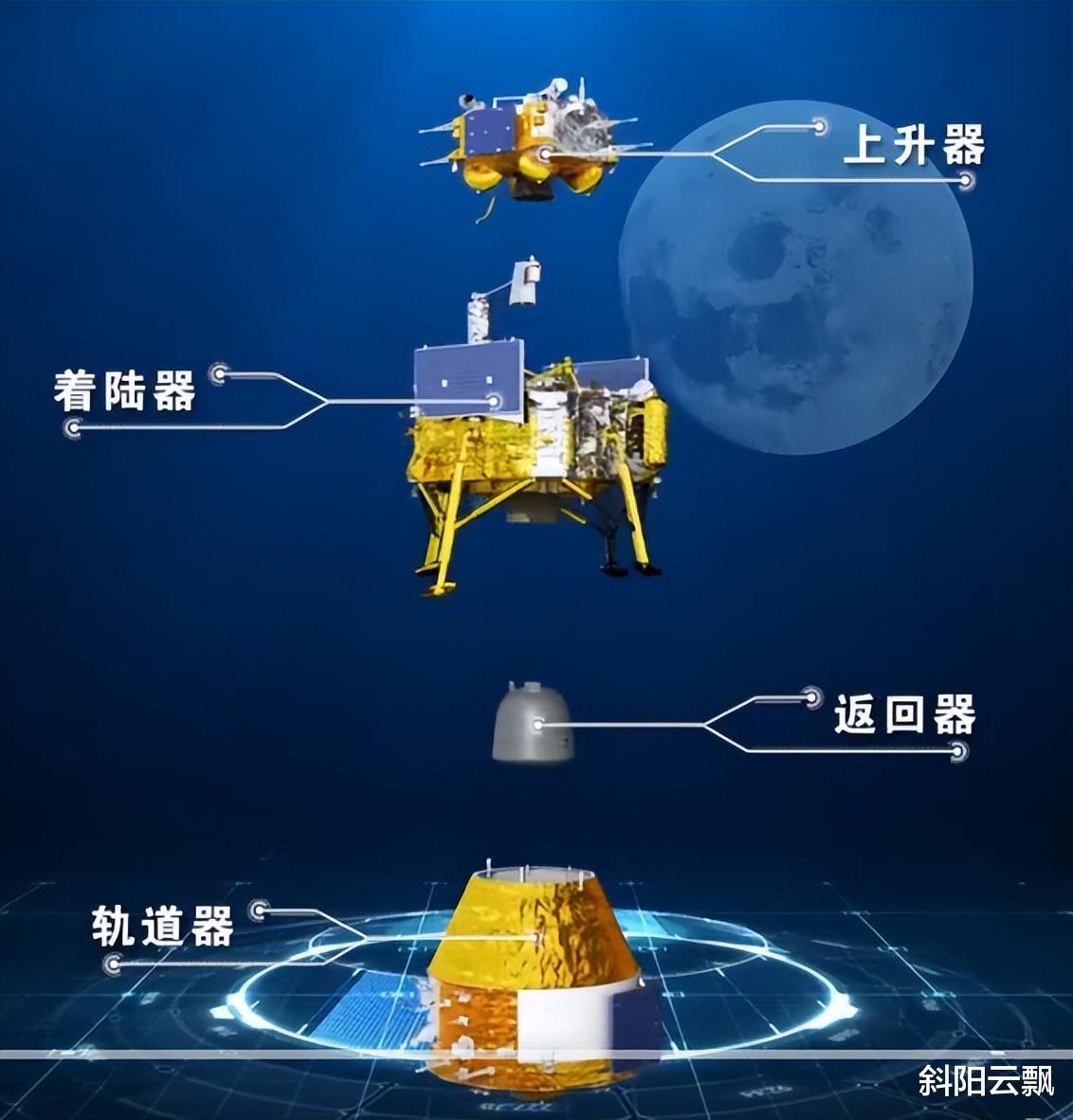

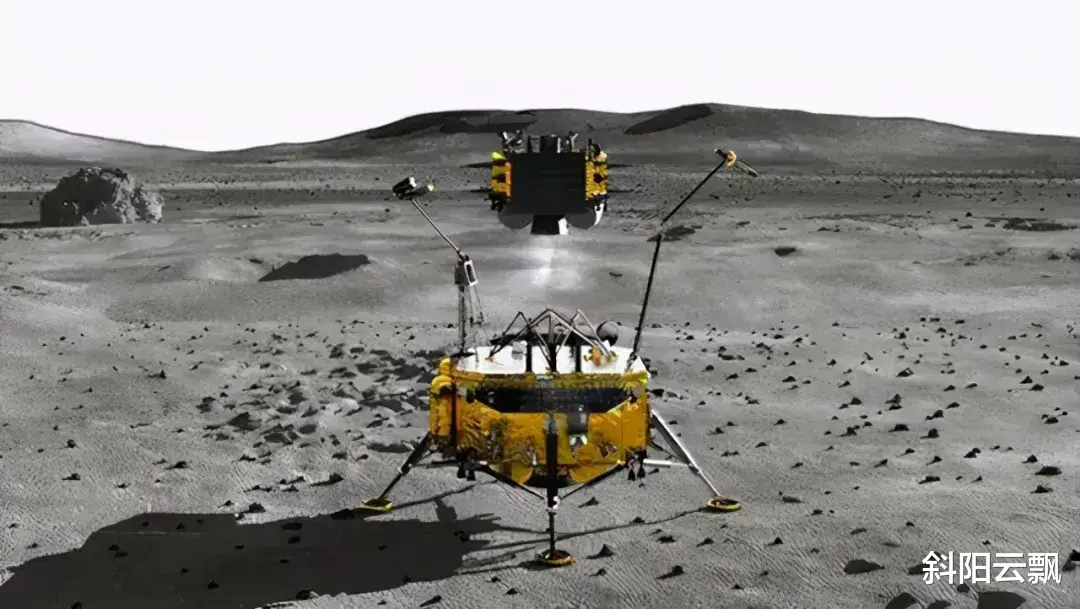

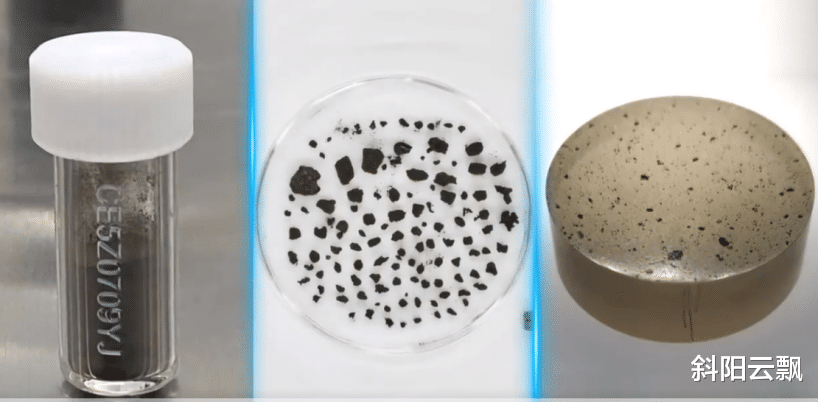

在過去的幾十年裏,人類已經進行了10次月球采樣返回,但這些采樣均位于月球正面。嫦娥六號的任務複雜且具有重大科研意義。它將以“鑽取”和“表取”兩種方式采集月球樣品,“表取”是通過機械臂和機械爪從月球表面抓取部分月壤,而“鑽取”則是通過特殊鑽頭鑽入月表以下兩米,采集深層月壤。隨後,這些樣本將通過月面起飛、月球軌道交會對接、月地轉移、再入回收等過程返回地球。

這一過程涉及多項技術挑戰。研究團隊實現了一系列關鍵技術突破,包括月球逆行軌道設計與控制、月球樣本采集、月球背面精准懸停降落、月背起飛上升,以及返回艙的發射與返回等。在月球背面,探測器無法和地面測控站直接通信,需要中繼星的支持。因此,中國在2024年3月發射了鵲橋二號中繼星,爲嫦娥六號和未來任務提供中繼通信支持。

嫦娥六號副總設計師王瓊指出,月球背面基本是古老的月殼和高地,坑洞更多,可能隱藏著月球形成和演化的秘密。南極—艾特肯盆地不僅是月球上最古老、最大的撞擊坑之一,還是太陽系中已知的最大撞擊坑之一。因此,嫦娥六號的任務具有重要的科研價值。

值得一提的是,嫦娥六號的任務還彰顯了中國航天的開放包容心態。在2019年,中國國家航天局發布國際合作機遇公告,計劃將20kg的載荷空間用于國際科學載荷的搭載。最終確定了來自巴基斯坦的ICUBE-Q立方星、法國的氡氣探測儀、歐空局/瑞典的負離子分析儀和意大利的激光角反射器。通過這些國際合作,嫦娥六號不僅在科學上帶來重大突破,也向世界展示了中國航天的自信與開放。

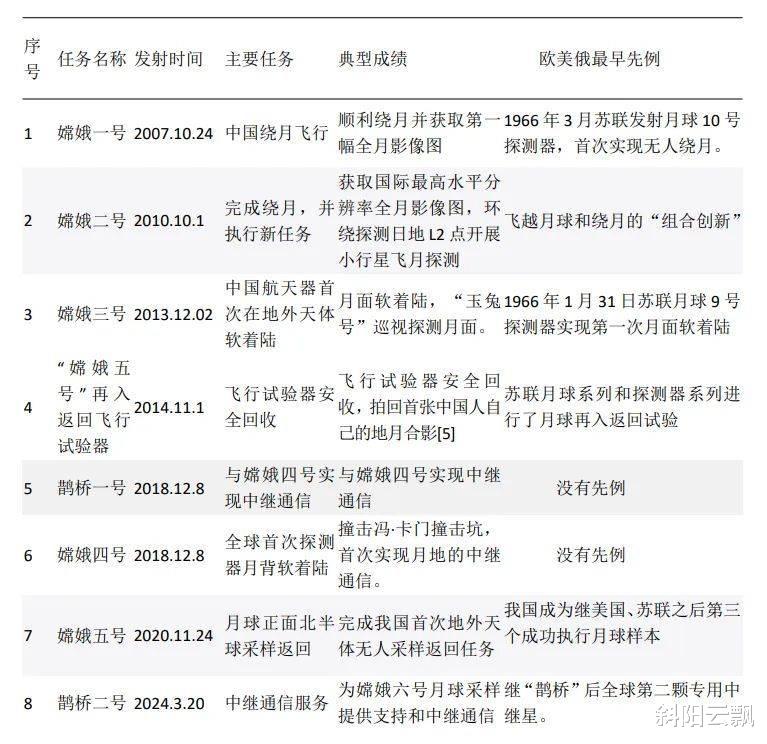

中國探月工程的曆史可以追溯到20世紀80年代末,盡管當時由于財力限制,探月工程未能正式啓動。但在2004年,探月工程一期——繞月探測工程正式立項,開啓了中國探月工程的“繞、落、回”三步走戰略。自此,中國探月工程逐漸步入正軌,迄今已實現了“八戰八捷”。

其中,嫦娥四號的成功是一個裏程碑——這是人類航天器首次在月球背面軟著陸,真正實現了中國在探月工程上的領跑。此次嫦娥六號的成功發射,進一步鞏固了中國探月工程的領先地位。

盡管取得了諸多突破,未來的探月之路仍然充滿挑戰。除了技術上的困難,月球背面的崎岖地形、複雜地貌、地月通信問題等,都是需要克服的難點。正如探月工程總設計師吳偉仁所說,“我們領跑得太少了,還得繼續努力。”

嫦娥六號的成功發射,爲中國未來的探月工程和載人登月奠定了基礎。同時,這一壯舉也爲全人類對月球和太陽系的探索提供了新的視角和機會,向著更深更遠的宇宙之路邁出了堅實的一步。