2007年,聯合國氣候變化政府間專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change,簡稱IPCC)就已報道:“人類將會經曆全球範圍內炎熱天氣的增多,並將在未來幾十年間看到地球氣溫增高和海平面上升。”IPCC的氣候模型還斷言:“以二氧化碳(以下稱CO2)濃度高至390 ppm計算的輻射能力,CO2在全球溫度變化中起主要作用。”某些國家更以此爲根據,提出“征收碳排放稅”的貌似合理的政策。那麽,氣候變暖真的應該歸咎于CO2的溫室效應嗎?對此,質疑的聲音從未間斷,直至2011年舉行的南非德班氣候大會,這個爭論仍然在繼續。

其中,值得國人知曉的是由我國福建福州大學物理系畢業,先後留學澳大利亞,美國和加拿大,而今在加拿大著名的滑鐵盧大學物理和天文學系跨接生物系及化學系任教授的盧慶彬先生關于此科學問題的研究成果。盧教授自上世紀九十年代就致力于“臭氧洞的形成”和“全球氣候變化”這兩個攸關地球環境及氣候的重要課題,爲此在著名的刊物如Physics Reports(物理報告),Physical Review Letters(物理評論快報)上發表了一系列學術論文。例如,盧教授在2010春夏于著名的Physics Reports(487, 141-167(2010))和Journal of Cosmology(宇宙學雜志)(8, 1846-1862(2010))發表兩篇重要文章,題目分別是:“鹵化物的電子轉移離解反應及其對臭氧層和全球氣候變化的作用”和“誰是全球變暖的罪魁禍首:二氧化碳或氟裏昂(CFCs)?”。這些文章在國際間産生一定的反響。盧教授還在2011年秋在滑鐵盧大學“Phys13news”上刊出的兩篇文章,題目是:“宇宙射線,CFCs,臭氧洞及氣候變化(I),(II)”。本文著重介紹盧教授的後兩篇文章。

在介紹論文所述的故事之前,首先介紹幾個主角

(1)宇宙射線(CR):顧名思義是來自宇宙的,穿透力極強的高能量帶電粒子流。由于是帶電粒子,宇宙射線被地球磁場集中到南極和北極。自20世紀伊始,科學家對這一天外來客的研究已曆百年有余,迄今仍然未能完全探知它的由來和神秘,但它們對于地球環境和溫度的影響不容小觑是肯定的。

(2)臭氧(O3)層: 臭氧層存在于地球大氣的平流層,距表面上10-50公裏處。如果所有大氣中的臭氧壓縮爲地球表面的壓力,這一層僅僅三個毫米厚,但就是這麽小量O3的存在,對地球上的生命起著極爲重要的保護作用。由于O3吸收了大部分來自太陽的紫外輻射,使地球表面的動植物及人類免受紫外輻射的傷害,如圖(I)所示:

圖I. 地球的臭氧層,(從諾貝爾基金會網站上獲得)。

(3)CFCs:學名氯氟烴類(氟氯化碳),如CF2Cl2(CFC-12),CFCl3(CFC-11),俗稱“氟裏昂”,由于其優良的化學穩定性和無毒性,在世界範圍內被廣泛用作冰箱和空調的冷卻劑,泡沫塑料制造業的冷卻介質和噴霧器的噴氣燃料等。當CFCs氣體被運送到臭氧層,在那裏遭遇強的紫外光或電子轉移離解反應而分解釋放出氯原子(Cl)後,氯原子與臭氧經過化學反應轉變爲氧氣(O2),則臭氧(O3)即耗損。

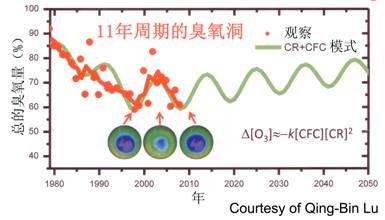

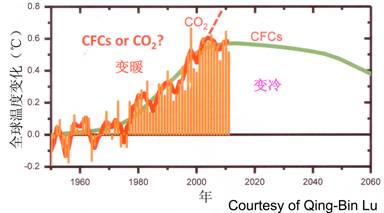

醒目的兩幅圖展示了盧教授兩篇文章的最重要結論:*(原雜志封面的兩個彩色圖)

圖II. 觀測(紅色實心圓圈)和計算(綠線)南極上空的臭氧總量。計算值(綠色曲線)是由盧教授的臭氧洞理論得到的。

圖III. 觀測(條紋)和計算(綠線)全球溫度變化。計算值(綠色曲線)是由盧教授的CFCs全球變暖理論得到的。

第一幅圖(II)描述了文章(I)中CFCs如何左右臭氧洞的故事。美國科學家莫利納和最近去世的羅蘭德(Molina and Rowland)在1974年提出CFCs在熱帶高平流層(大約40公裏處)由紫外線光解産生氯而耗盡大量的O3如圖(IV)。由此兩人獲得1995年諾貝爾化學獎。

圖IV. Molina and Rowland提出的消耗臭氧層的CFCs光解機制(從諾貝爾基金會網站上獲得)

但是我們現在已知道臭氧洞于每年冬末春初出現在南極低平流層15-20公裏處。盧教授和合作者Madey(已逝)在1998實驗中觀察到當CFCs與極性分子冰(水或氨)共吸附于某一表面上時,由CFCs的電子激勵脫附而産生的Cl和F的産率可增大上萬倍,脫附反應式爲et-(H2O)n+CF2Cl2àCF2Cl2*-àCl-+CF2Cl。盧教授在文章中說:當CFCs吸附了極地平流層雲的冰粒子後,由CFCs被電子離解産生的氯産率會增加三萬倍,而在平流層中,電子的主要來源是宇宙射線.據此盧教授創新性地提出了“由宇宙射線驅使的電子誘導反應(The cosmic-ray-driven electron-induced reaction,簡稱CRE機制)”,如圖(V)所示:

圖V. 盧教授提出的“宇宙射線驅使的電子誘導反應(簡稱CRE)”臭氧洞形成機制。

圖(II)上綠色波浪線就是根據CRE機制計算的曆年總的臭氧(O3)百分數量DO3;而紅顔色點及其統計曲線是根據美國國家航空航天局(NASA)從衛星觀測到的數據,圖下部的圓形示意相應的O3洞。從圖上看,至2010年爲止,紅線和綠線相當好的重叠有力地佐證了CRE反應的正確性。可以說,南極平流層臭氧量的變化完全取決于宇宙線的強度和有效氯的數量.觀測數據表明沒有二氧化碳和其他非-CFC氣體的溫室效應迹象。這一研究結果啓發了盧慶彬教授進一步探求CFCs和氣候變化的關系。

第二幅圖(III)形象地顯示氣候變暖的主要肇事者乃是CFCs.圖上的紅線是根據英國氣象局(UK Met Office)和美國國家海洋大氣局(US NOAA)提供的數據做出的曆年全球溫度變化的觀測曲線;綠線是僅僅計及CFCs的溫室效應計算的曆年溫度變化曲線.從圖上的綠線可以看到,自1975-2000年全球溫度升高最快,與實測結果符合。而大約從2002年開始預期全球會有緩慢變冷的狀況出現,與上世紀八十年代後國際“蒙特利爾議定書”限制CFCs的應用有關。今年國人感受的奇寒應該說證實了這一預測。然而,盧教授提醒人們,全球氣候變化趨勢不能根據一或兩年的溫度(無論是較寒或較暖)來判斷。

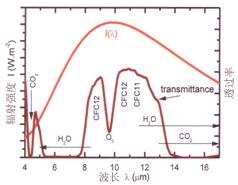

述及CFCs對全球氣候的影響,盧教授在文中說:“一般認爲CFCs僅僅是全球變暖中的小角色,因爲它在大氣中的濃度≤ 540 ppt,比非 -CFCs溫室氣體(CO2,CH4,N2O)的濃度低1千到1百萬倍。”。例如到2002年,CO2的濃度已升至377 ppm,而一個ppm等于一百萬個ppt。所謂“溫室氣體”是指大氣中自然或人爲産生的能夠吸收地球長波輻射而使地層升溫的氣體成分,而“溫室效應”是指溫室氣體吸收地表向外放出的長波熱輻射而形成熱覆蓋罩子,使地表與低層大氣溫度增高的類似于溫室的作用。因此,溫室效應的強弱不僅在于氣體的多寡,更在于其吸收長波輻射的能力。盧教授在正文(II)的第一部分給出了“地球黑體輻射強度譜(紅色線)和大氣透過率譜(棗紅色線)”如圖(VI)所示,棗紅色譜注明了各種溫室氣體的吸收波段。

圖VI. 地球的黑體輻射強度光譜和大氣透過率譜。

紅線的波峰在8-12微米處,表明地球表面和雲層的總輻射能有80%發射在8-12微米波段,故此波段被稱爲“大氣窗口”。而對這一波段輻射吸收最強的氣體正是CFCs,也就是說,CFCs正是産生強溫室效應的氣體。那麽,檢驗CFCs是不是氣候變化主角的問題就在于:

(1)與非CFCs溫室氣體特別是CO2相比,CFCs的溫室效應有多顯著?

(2)對于具有比CFCs濃度高得多的非CFCs溫室氣體,其溫室效應是否已飽和了呢?

圖 VII. 全球溫度變化與CO2和CFCs濃度的關系。A:從1850至1930;B和C:從1950至2009。注意,CFCs自20世紀70年代才大量排放進入大氣層。圖上的曆年全球溫度數據是由英國氣象局(UK Met Office)和美國國家海洋大氣局(US NOAA)提供的;只對數據進行了3點平滑處理。

關于(1),盧教授分別給出了CO2和CFCs濃度與全球溫度變化的圖象,如圖VII所示。圖VII(A和B)表明,全球溫度從1850-1930年CO2濃度285-307ppm時並未增高而是持平(R = 0.02),中間部分1975-2002年,CO2濃度330-377 ppm,全球溫度雖有上升關系,但在最後,2002年後,CO2濃度大于377 ppm時,全球溫度反而下降。相反,圖VII(C)表明自1950年以來鹵烴(CFCs,溴化物等)的總濃度變化和地球溫度變化的線性關系系數R高達0.96(R = 1表示100%完全符合)。由此,CFCs及其他鹵烴的溫室效應對于全球溫度變化的影響與CO2等相比,伯仲已經泾渭分明。盧教授進一步指出,在目前IPCC(2001,2007)和世界氣象組織(WMO 2007,2011)氣候模型中,CO2的輻射力(DF)大約可由一個指數公式計算。根據觀察到的CO2濃度在1850-1970期間從285升至326 ppm和在1970-2002期間從326升至373 ppm,該公式會産生一個相同的輻射力(DF)約爲0.72 W/m2。由于IPCC/WMO氣候模型中所謂的“准飽和”效應, 全球氣溫對CO2變化的敏感度在較高濃度範圍(326至373 ppm)應比較低濃度範圍(285至326 ppm)低。這些計算結果明顯與觀察到的在1850-1970間氣溫約攝氏0.2 度的上升和在1970-2002間氣溫約攝氏0.6 度的上升相違背,更不用提自2002年以來觀測到的隨CO2濃度升高(³ 373 ppm)而全球平均氣溫反而下降的趨勢。相比之下,全球氣溫自20世紀70年代大量排放CFCs以來至今與大氣層中CFCs總濃度展現一個近乎完美的線性正相關(R » 1)。所有這些數據有力地表明,增加非鹵素氣體的溫室效應已經達到絕對飽和狀態並且自1970年以來,鹵化物(主要是CFCs)在全球氣候變化發揮主導作用。

關于第(2)點,盧教授又根據由美國國家航空航天局由衛星得到的溫室氣體的幹涉監控和紅外光譜儀等獲得的大氣透過率譜和出射長波光譜(Outgoing Longwave Radiation Spectra,簡稱OLR)的分析得出,隨著CO2濃度的不斷增加,其對太陽光的透射率不變或者變得很小,而從1970-1997年監測的OLR譜比較,未見到CO2的吸收帶,進一步顯示CO2的溫室效應已經飽和。

誠所謂,不比不知道,一比嚇一跳,CFCs對全球變暖的主角作用應是相當明顯。不妨再回頭看圖III,盧教授預言如果沒有新的溫室氣體産生,隨大氣中氟氯化碳濃度非常緩慢的減少,長期的全球氣溫恢複至1950年代水平即變冷趨勢大約已從2002年開始並會持續未來的50至70年。據報道,最近印度區已經證實了溫度與CFCs的關系。而且事實上,最新世界氣象組織的報告(2011)承認:“全球平均低平流層的溫度從大約1995年以來就沒有顯著的增長趨勢”。當然,盧教授的預言仍有待將來更多數據的檢驗,而全球氣候與大自然的氣象因素及人類活動關系之複雜,同樣有待繼續探討。

筆者與盧教授的通訊中獲悉,盧教授即將發表關于這些科學問題的更多研究成果。他說,他將會回答到底太陽活動或宇宙射線本身對全球氣候變化會有多大的影響以及爲什麽海平面還在繼續上升(與觀測到的地球表面的溫度變化不相同)這樣的問題。後者與南北兩極的臭氧洞及冰川溶解變化有極大的關系。但盧教授表示,有一點是肯定的:20世紀後期全球氣溫上升並不是由于二氧化碳,而是氟氯化碳(CFCs)。他還指出,與過去十年相似,未來十年地球仍將是在過去的150年來最熱的時期(見圖III),但從長期趨勢來看,全球氣溫在今後五十到七十年會逐漸還原即變冷。必須指出的是,這種趨勢與二氧化碳的氣候變暖理論嚴重不符合。所謂“碳排放制約氣候變化”的說法應該可以休矣。

瓜農民

哪裏變暖了?我怎麽不知道?90年代天氣預報還有超40度的,兩千年後從來沒有高過40度