據傳,我們在街上看見的每3雙鞋中,就有一雙“莆田制造”。

妥妥的“三人行,必有莆田焉”。

不過這種說法還真無法考究,也沒具體數據。

但我是一個土生土長的“胡建人”,所以這篇文章帶你了解真正的莆田鞋到底有多牛叉。

我最早知道的假鞋並不是“高仿鞋”,而是叫“斷鞋”。

大部分的朋友,應該都沒聽過這個詞。

什麽叫“斷鞋”?

它不是指“斷碼”的鞋,而是被切斷了的鞋。

早前,東南沿海的品牌鞋代工廠,如耐克、阿迪、銳步、匡威,甚至還有GUCCI、巴黎世家,它們在出廠或者出口的時候,一些存在瑕疵的鞋品會被剔除。

爲了避免以次充好,他們會使用機器或者工具將其剪斷。

裁剪的次數至少一次以上,位置一般是在鞋頭或者中部。

斷鞋

然後,這些“斷鞋”會被員工以及相關從業人員以低價回收,進行縫合後再以低價出售。

且斷層越少,價格越高,但最好品質的“斷鞋”價格均不會超過百元。

大概在2005~2010年吧,我的鞋中起碼有三分之一是斷鞋,因爲是真的便宜。

當時的鈎子、三條杠一雙球鞋少說也得400起步,身爲學生黨是真買不起。

所以這不算假鞋的假鞋,成了當時福建沿海學生黨的潮流。

這可比如今的“高仿”性價比高多了。

一些內陸的小夥伴不知道也正常,因爲就沒有這種資源,而且也不能大張旗鼓地售賣。

但大概2007年之後,正品鞋以及莆田高仿逐漸進入消費者的視野,大衆的審美以及虛榮心讓斷鞋開始消失。

除了正品代工廠,“高仿”才是讓莆田鞋家喻戶曉的原因之一,但做高仿也是算是迫于無奈。

90年代,這些知名鞋企的代工廠幾乎都設在了灣灣,隨著勞動力成本上升,才轉移到了福建沿海,如莆田、泉州、福州等等。

這些地方本身制鞋業就比較出名,尤其是莆田。

1986年莆田的鞋革工業總産值爲1.1億,又隨著國際知名鞋企進駐開設代工廠,1996年莆田的總産值暴漲到超過40億。

可後來我們的人工費用也漲了呀,又是相似的一幕,這些鞋企再一次“卸磨殺驢”,2000年之後又將重心轉移到勞動力更爲廉價的東南亞地區。

這導致當地很多的從業人員沒了糊口的飯碗。

後來他們也想明白了,沒了工作但學會了技術呀。

就收入而言,一雙售價千元左右的鞋,工人可能只有幾塊的代工費。

而自己做一雙鞋的成本就五分之一,其中的利潤也是不言而喻。

那索性就自己幹呗,開始是從代工廠裏“買圖紙”,當時很多鞋款還沒有上架,莆田當地就已經爛大街了。

隨後,代工廠就把圖紙統一收納管理或者進行裝裱,甚至是焊在牆上。

但道高一尺魔高一丈啊,拿不了也可以拍的嘛。

最後拍都懶得拍,就等它們上架,買兩雙拆解自己研究,這種模式延續至今,而且從業規模也在變大。

據不完全統計,2019年莆田全市就高達20多萬的從業人員,年産10億多雙鞋。

整個福建的從業人數就更不用說了。

當然,這些不完全是做仿鞋的,如安踏、特步、鴻星爾克、喬丹體育等等也包括其中。

還有什麽阿迪王、阿哔達斯、BIKE、FUMA等等等等......

所以不要一提莆田鞋,就下意識覺得是假鞋,這些好歹也算自主品牌。

要提一下這個阿迪王,它不僅邀請了NBA球星艾抗米代言,而且截至2012年底,阿迪王年利潤已經破億元,還在全國鋪開了3000多家門店。

牛叉破拉斯!

還是言歸正傳。

如今,我們一直都在討論一個話題,正品跟莆田鞋的質量有什麽區別。

有人說,兩雙“一毛一樣”的球鞋,哪雙穿一兩年還不開膠的,就是莆田鞋。

這個真說不准,仿制也分三六九等。

等下網購,商家承諾“假一賠三”,他直接給你發四雙,那就很好玩了。

但我還真就查到一個權威機構的檢測。

2016年,溫州質量技術監督檢測院就曾測試過阿迪達斯ZX700和高仿阿迪達斯ZX700。

他們按照國家GB/T15107-2005的標准執行物理性能的測試,從耐磨、耐折、幫底剝離強度等方面考核,得出兩者的質量相差無幾。

雖說高仿的質量拿得出手,但終歸名不正言不順。

單就2017年,莆田仿冒鞋窩點就被偵查18起,被起查獲的仿冒鞋的數量都是數以萬計。

2020年,一個特大的仿冒鞋窩點被查處,成品、半成品鞋共計22萬余雙,涉案金額高達1.5億。

品牌LOGO

不過大家發現沒有,在這種嚴打之下,那些知名品牌好像從頭到尾都沒有什麽動作,連最基本的起訴都沒有。

他們是拿莆田鞋沒辦法嗎?

呵呵~對,就是沒辦法。

像喬丹跟喬丹體育,阿迪達斯跟阿迪王,這都好說,因爲打起來有針對性。

而“莆田鞋”可不是一家公司或者企業,它是一條産業鏈。

小到小作坊、個體戶,大到公司、工廠流水線,那可謂野火燒不盡春風吹又生。

真“打”起來,誰都討不到好。

且莆田鞋背後有著“宗族現象”,對他們而言就是一句話:一方有難八方支援,太團結了。

作爲胡建人,對這點還是頗有感受的。

這不是一個人,而是一大群人,難頂啊~

再者,其實也可以發現

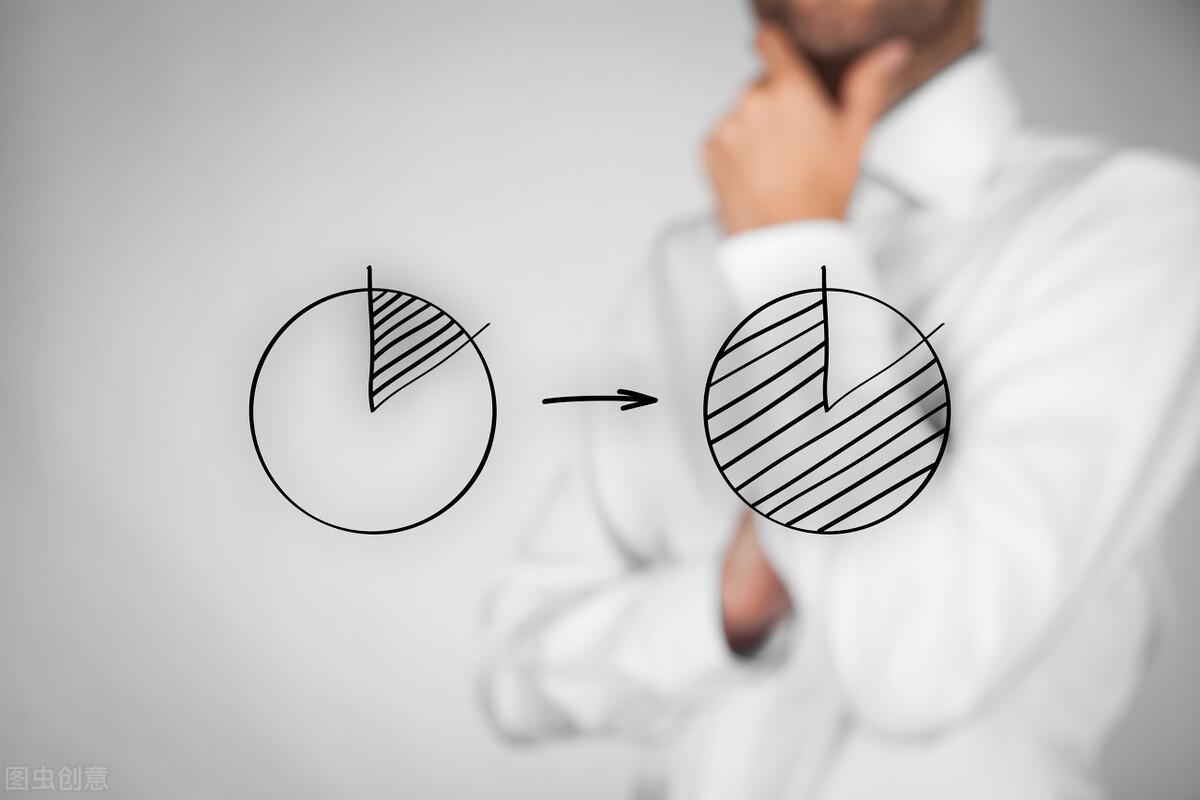

對于購買品牌鞋,它是存在一定的溢價,原生價值可能就200,但通過宣傳、廣告等等産生的費用就是算到了我們頭上,變成了2000。

再加上鞋販子的煽風點火,對于學生黨或者像我這種囊中羞澀的人群,不會買也買不起。

真正想買又買得起的人群,又對莆田鞋不屑一顧。

可以說某些球鞋的定位是買得起的人群,這也說明,兩種消費群體其實只有小範圍的重疊。

在實際銷售渠道並沒有太大的影響,反而人腳一雙變相給這些鞋企做了個免費廣告。

所以,這些鞋企並不是臨危不懼,而是知根知底。

最後總結兩句話吧。

以前是,莆田塞翁失馬焉知非福。

現在是,經曆風雨,肥水不流外人田。