在曆史的長河中,有些看似偶然的事件,其影響和價值往往隨著時間的推移而愈發顯現。正如中國古語所說:“樹欲靜而風不止,子欲養而親不待”,國際政治的變遷亦是如此不可預測。

在19世紀末至20世紀初,西方列強的鐵蹄踏遍中國大地,一系列不平等條約接連割讓中國的領土和權益,使得中國沉淪爲半殖民地半封建社會。法國,作爲當時的列強之一,同樣在這場對中國的瓜分中扮演了不小的角色。

然而,隨著一戰的結束,世界格局和國際關系發生了深刻的變化。法國,作爲戰勝國之一,其國際地位得以堅固,但同時也面臨著重建國內和重塑外交政策的雙重壓力。

對于中國而言,法國的政策轉變開始呈現出更多的合作意向,試圖通過建立更均衡的國際關系來穩固其全球影響力。

1920年的《斯瓦爾巴條約》是法國在一戰後重塑國際關系策略的一個典型例證。法國推動該條約,部分是出于對北極地區日益增長的戰略興趣和資源的需求。

法國政府認識到,控制這片未被充分開發的土地,將對其長遠的國家利益有著不可估量的積極影響。

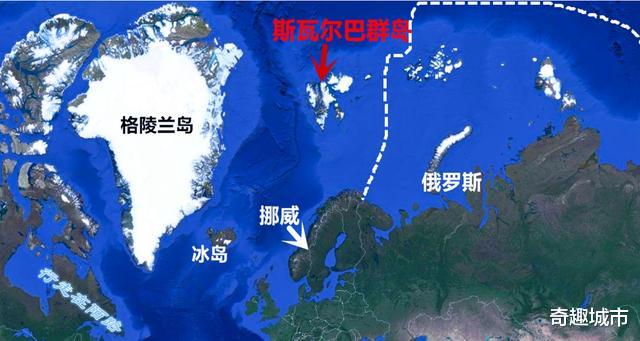

條約內容主要規定了斯瓦爾巴群島雖歸挪威主權,但所有簽約國均可在群島上自由進行科研和商業活動。

這一開放性的條款,不僅確保了挪威的主權,同時也爲其他國家提供了進入該地區的機會。

對于法國而言,這不僅是一個地緣政治的布局,更是一個通過多邊合作維護和展示其國際地位的機會。

中國的參與與利益考量進入20世紀20年代,中國雖然自辛亥革命以來已擺脫了帝制束縛,但國際地位仍顯脆弱。西方列強的影響未減,在這種背景下,中國的外交策略急需尋找突破,以改善其在國際社會中的地位。

法國,作爲一戰勝國及曆史上與中國有過長期接觸的國家,自然成爲中國外交多元化策略中的一個重要考量。

1925年,中國決定加入《斯瓦爾巴條約》,這一決策背後是對國家未來發展方向的深思熟慮。

當時的國務總理段祺瑞在權衡了國內外政治形勢後,認爲加入此條約不僅可以增強中國在國際事務中的發言權,還能爲中國學者和科研團體提供一個在極地研究領域內展示能力的平台。

加入《斯瓦爾巴條約》的決策過程充分體現了中國政府希望通過國際合作來提升自身科技和研究水平的願景。

正如中國古語所說:“單絲不成線,獨木不成林”,中國需要在國際合作中尋找機會,以彌補國內在某些科技領域的不足。

條約一旦簽署,對中國的潛在影響是多方面的。短期內,它可能看似與中國的直接利益不大,畢竟斯瓦爾巴群島地處遙遠的北極圈內,與中國的日常生活和經濟活動聯系不多。

然而,從長遠來看,這一戰略決策卻爲中國提供了一個國際合作的新舞台,特別是在全球變暖和北極航道開發日益受到國際關注的今天。

長遠影響與現實意義《斯瓦爾巴條約》對中國來說,雖然是一紙協議,卻開啓了一扇探索未知、擴展影響力的大門。歲月如梭,從條約簽署至今,中國不僅在斯瓦爾巴群島上展開了一系列的科研活動,而且還建立了重要的科研基地——北極黃河站。

這不僅標志著中國在全球科研舞台上的積極參與,也反映了中國對北極地區日益增長的興趣和影響力。

中國在斯瓦爾巴建立北極黃河站的過程是一個典型的國家戰略行動,展示了國家意志與科研追求的結合。

黃河站的建立不僅加強了中國在極地科學研究的實力,而且提升了中國在國際環境保護和全球氣候變化研究中的話語權。

正如俗話所說,“授人以魚不如授人以漁”,通過這種實地研究,中國不僅積累了寶貴的科研經驗,還培養了一代又一代的極地科學家。

當前,中國的北極政策明顯受到了《斯瓦爾巴條約》的影響,這一政策不僅著眼于科學研究,更關注于環境保護和可持續發展。

中國在北極地區的科研成就顯著,從氣候變化到極地生物多樣性的研究,中國科研團隊都做出了諸多貢獻,這些成就在國際科學界獲得了廣泛認可。

展望未來,中國在全球北極事務中的角色可能將更加突出。隨著全球化的深入發展和北極航道的潛在開放,中國已經在制定相關戰略,以確保其在這一變革中扮演重要角色。

這不僅是對《斯瓦爾巴條約》精神的一種延續,也是對其國家利益的一種戰略投資。如同水滴石穿,持續而深入的投入與合作,將使中國在未來的北極事務中發揮更大的影響力。