龍生龍,鳳生鳳,老鼠的兒子會打洞。

張之洞,名動一時的晚清名臣,他的一生仿若一部忠義傳奇。忠心耿耿,對國家的責任感如山般沉重。他是那樣地深愛著他的祖國,以至于他的一生都奉獻給了使命,努力使中國擺脫西方列強的侵略和掠奪。

可是,人生的軌迹有時會出人意料,就像潮起潮落,生活的浪潮有時會把人沖向意想不到的方向。張之洞的兒子,他的血脈延續,但命運卻截然不同。

張之洞是一位典型的官僚家庭子弟,從小就接受著嚴格的教育。因此他的教育方針以嚴格要求和注重學業爲主。他相信通過艱苦的學習和不懈的努力,兒子才能成爲對國家有所貢獻的人才。

他經常督促兒子用功讀書,希望他能夠在學業上取得好成績。此外,他注重兒子的品德修養,教導他忠誠于國家、尊重長輩、誠實守信。

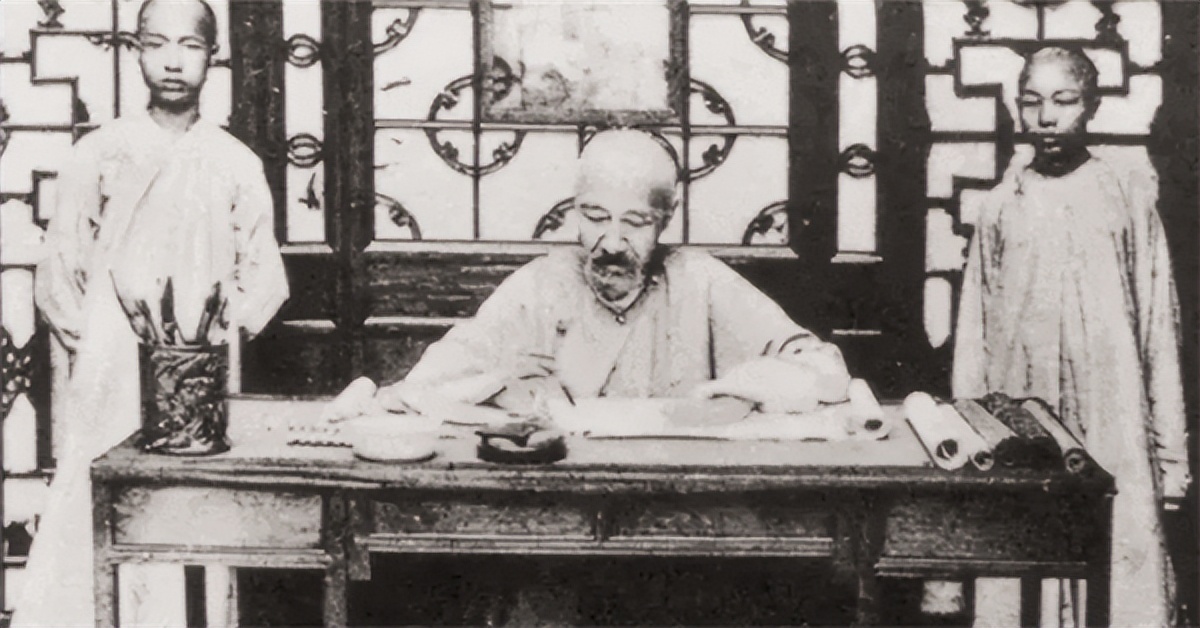

在一次教育兒子的過程中,張之洞坐在書房裏,兒子張仁蠡站在他面前,聽著他的教誨。張之洞認真地說道:“孩子,你知道國家爲什麽落後嗎?這是因爲我們的前輩們沒有盡到責任,我們必須努力學習,爲國家的繁榮昌盛貢獻自己的力量。”

張仁蠡聽了父親的話,沉默了片刻,然後小聲回答道:“父親,我明白了。”他的聲音中透露著一絲迷茫和不安。

同時,張之洞會親自給兒子制定學習計劃,並嚴格監督執行,確保他按時完成任務。他也會不定期考核兒子的學習成績,對不合格的地方進行指導和糾正。此外,他還會利用故事和曆史事件來教育兒子,讓他了解做人處事的道理和國家的重要性。

可他的嚴格要求和高期待可能給兒子帶來了過重的心理壓力,導致他産生逆反心理。另外,張之洞過于注重理論教育,而忽視了兒子的個性和興趣,可能使兒子感到束縛和厭倦。

即使如此,也不能否認他在國家建設方面做出了重大貢獻。他積極推行洋務運動,引進西方先進技術和管理經驗,促進了國家的現代化進程。他主持修築了大量的交通基礎設施,如鐵路和航運工程,推動了國家經濟的發展。

他在兩廣總督任上率領清軍擊敗法軍,保衛了國家的領土完整。此外,他還創辦了中國第一家鋼鐵制造廠,推動了工業化進程。

可惜了,張之洞出生在一個傳統的官宦世家,家族世代爲官,素有清廉家風。他的父輩曾爲國家做出過重要貢獻,這種家庭背景使他對國家和民族的責任感更加強烈。同時,他所處的時代正值清朝面臨內憂外患的時期,國家危機重重,這也影響了他的思想和行動。

張之洞的思想受到家族傳統和社會環境的影響,他深知國家的落後和危機,因此努力推動國家的改革與發展。他的過度期待和嚴格教育可能導致他忽視了兒子的個性和需求,進而埋下了兒子後來走向的伏筆。

在20世紀初期,中國處境艱難,面臨著列強的侵略和內部動蕩。辛亥革命後,國家政局不穩,民族危機四伏,社會秩序混亂,百姓生活困頓。這是一個需要振興的時代,需要有志之士挺身而出,爲國家的崛起貢獻力量。

可是,在這樣的時代背景下,張仁蠡卻走上了一條令人扼腕的歪路。這不僅是一個人的敗壞,更是一個時代的悲劇。

在他幼年時,張之洞的言傳身教對他産生了深遠的影響。不過,這一切都在他九歲那年父親的意外去世之後改變了。

張之洞把張仁蠡送到日本留學,本是出于對國家的期望,希望他能吸取日本的先進理念,回國報效祖國。他的哥哥張仁樂雖然也在日本,但他們的選擇卻截然不同。

在父親的世界裏,中國是一個需要振興的國家,每個人都應該爲國家的未來而努力。當張仁蠡去到日本留學時,他被日本的先進科技和文明所吸引。

在那裏,他遇見了許多熱愛國家的中國人,但也看到了許多中國人在日本生活得非常幸福。這一切讓他開始懷疑自己的父親是不是錯了,也開始懷疑自己的責任是什麽。

"你知道嗎,我在日本的時候,看到了許多熱愛自己國家的中國人,但他們生活得並不比我們在中國好多少。"張仁蠡和一個中國同學談論著自己的感受。

"是啊,我也有同感。或許我們父輩們的觀念已經過時了,或許我們應該更多地考慮自己的未來,而不是一味地爲國家而奮鬥。"同學的話讓張仁蠡陷入了沉思。

"哥,你不覺得我們在日本的生活比在中國好多了嗎?"張仁蠡向兄長訴說著自己的疑惑。

"日本的確比我們國家發達,但是我們是中國人,他們因爲我們羸弱而欺辱我們國家,那麽我們要做的是不斷上進,學習他們好的一方面,然後打敗他們。"張仁樂的話並沒有讓張仁蠡有所改變。

在回國後,張仁蠡開始了他的教職生涯。他的心已經不再像從前那樣堅定。他開始傾向于認同日本的文明和先進,開始懷疑自己在中國的未來。最終,他選擇了背叛,成爲了漢奸。

張仁蠡在回國後,並未像他父親所期望的那樣爲國效力,反而在民國時期執教于大學,發表對日有利的言論。更令人痛心的是,在918事變後,他竟然背叛了自己的國家,爲僞滿洲國效力。

抗日戰爭期間,他更是鼓吹中日關系,美化日本對中國的侵略,甚至下令建立日語學校。這些行爲不僅是對祖國的背叛,更是對中國人民的背叛。

太平洋戰爭爆發後,他甚至呼籲中國與日本聯手對抗美國,這種言論遭到了所有中國人的群體嘲諷。最終,他因爲這些漢奸行爲而被判處死刑。

在他被判處死刑前的最後一次談話中,他的話語流露出了內心的掙紮和矛盾。

"或許我錯了,或許我應該更多地考慮自己和家人的未來。但我也知道,我背叛了我的國家和我的人民。這是我無法抹去的罪孽。"張仁蠡的聲音帶著一絲悔恨和痛苦。

他的選擇和言行給中國帶來了巨大的傷害和損失,但也成爲了一個時代的反思和警示。

張之洞,作爲晚清名臣,以其忠義傳奇的一生,奉獻了全部心力于國家的建設與振興。可是,他的兒子張仁蠡卻走上了與父親完全相反的道路,成爲了著名的漢奸,給中國帶來了巨大的傷害和損失。

這段曆史,不僅是一個家族的悲劇,更是一個時代的反思和警示。它提醒我們,教育不能僅僅停留在理論和功利上,更應該關注個體的發展和成長,培養他們的獨立思考能力和社會責任感。

同時,也警示我們,每個人的選擇都會對國家和民族産生深遠的影響,我們應該時刻警惕並堅守初心,爲國家的繁榮和人民的幸福貢獻自己的力量。

圖片來自網絡,如有侵權,聯系刪除!