獲得性免疫缺陷綜合症(acquired immunodefciency syndrome,AIDS,艾滋病)是一種由人類免疫缺陷病毒(HIV)感染引起的嚴重傳染病,它主要影響免疫系統並導致多個系統受損。艾滋病患者繼發癫痫非常普遍,據報道發病率爲 6%~11%。治療艾滋病相關癫痫通常需要長期服用抗癫痫藥物。抗逆轉錄病毒藥物和抗癫痫藥物之間存在複雜而廣泛的潛在相互作用,可能導致抗病毒或抗癫痫治療的失敗。此外,部分患者患有難治性癫痫,即對標准治療反應不佳。這凸顯了改善患者臨床結果新策略的需求。腸道微生物群在調節免疫功能中的作用已得到廣泛認可,已有研究表明補充益生菌和益生元對免疫功能障礙的艾滋病患者不會造成嚴重的不良反應。

廣州醫科大學附屬第二醫院鄧宇虹主任團隊在Acta Epileptologica(AE)發表病例報道Improvement of epilepsy secondary to acquired immunodeficiency syndrome with intestinal microbiota preparations: a case report。首次報告了一例繼發于艾滋病的癫痫患者在服用脆弱擬杆菌BF839治療三年後,經隨訪顯示癫痫發作顯著減少,此外,使用BF839還減少了抗逆轉錄病毒藥物引起的胃腸道副作用。

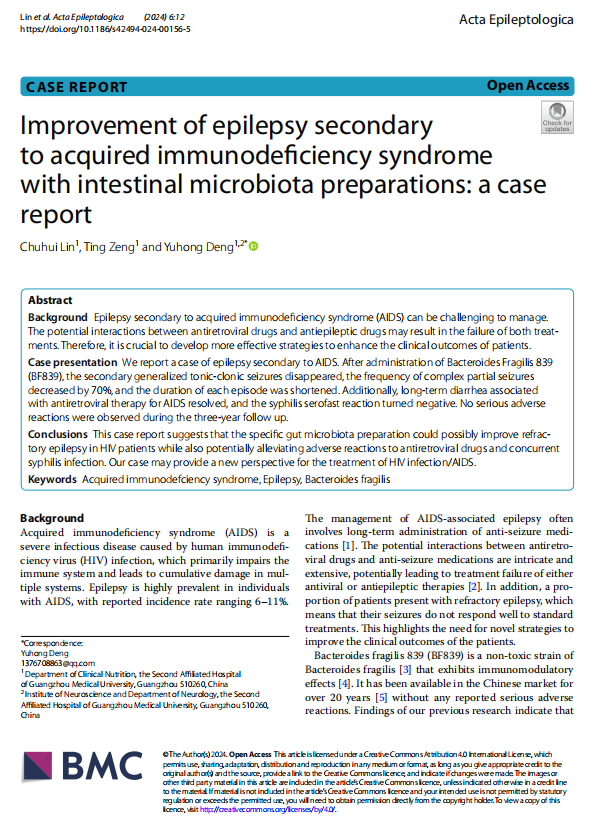

一名25歲的男性于2014年7月份被診斷爲AIDS後立即進行抗逆轉錄病毒藥物治療(包括齊多夫定片和洛匹那韋利托那韋片),治療後患者開始出現慢性腹瀉(1~2次淡黃色水樣大便/天),但無腹部不適。同年患者因反複發作強直陣攣發作(特點是意識喪失、肢體抽搐、跌倒,發作時間持續約3分鍾)而被診斷爲癫痫,並立即進行抗癫痫藥物治療(包括單藥治療和拉莫三嗪、丙戊酸鈉、左乙拉西坦和氯硝西泮等藥物的聯合治療),但癫痫仍未得到控制,患者仍有複雜部分性癫痫發作,其特征是意識喪失並伴有手部和口部的自動症,發作通常持續 2~3 分鍾。複雜部分性癫痫發作的發作頻率爲 3~4 次/月, 強直陣攣發作的發作頻率爲0~1 次/月。2014年8月和2020年2月進行的頭部磁共振成像(MRI)掃描顯示,右颞葉和額葉存在異常斑片狀信號陰影(圖1a-d)。2020年3月進行的腦電圖(EEG)顯示雙側颞部癫痫樣放電(圖2a)。在2015年,患者體檢發現梅毒感染,並立即接受了青黴素肌肉注射治療,治療後梅毒螺旋體抗原血清檢測(TRUST)結果呈陰性。但于2017年又複發,經治療後,TRUST滴度有下降但沒轉陰,截止2020年7月,其TRUST滴度仍保持在1:1,被確認爲梅毒血清固定現象。

2020年8月,患者就診後,鄧宇虹主任團隊經過再次診斷分析,並根據患者意願,決定在原藥物基礎方案上[丙戊酸鈉(0.5g,bid),左乙拉西坦(0.5g,bid),氯硝西泮(1 mg ,bid)],給予脆弱擬杆菌BF839治療(10克/包,活菌數≥106)。服用BF839後,患者複雜部分性癫痫發作的頻率從每月3~4次減少到每月一次,癫痫發作的嚴重程度也隨之減輕。沒有觀察到手部和口部的自動症,僅出現持續數秒的短暫意識障礙。此外,繼發性全身強直陣攣發作完全消除。2021年4月,MRI仍顯示右側颞葉和額葉異常斑片狀信號影,但面積較之前有所減少(圖1 e、f)。2021年3月,腦電圖記錄顯示放電從雙側變爲單側(圖 2b)。2021年6月,患者停用BF839,並于同年8月經曆了繼發性強直陣攣發作。2021年8月恢複服用BF839後,複雜部分性癫痫發作的頻率減少至1次/月,並保持穩定一年。然而,2022年9月至2023年10月,患者再次停用BF839後,其複雜部分性癫痫發作頻率逐漸增加至3~4次/月,但無強直陣攣性癫痫發作。在2023年5月添加的新型抗癫痫藥物拉考酰胺對患者療效不佳。

患者在服用BF839一個月後,因服用抗逆轉錄病毒藥物引起的腹瀉完全消失,糞便成型,呈正常棕色,1~2天排便一次。2020年12月,患者的抗逆轉錄病毒藥物治療方案進行了修改,納入替諾福韋片、拉米夫定片和多拉韋林片。隨後,2022年3月,抗逆轉錄病毒藥物進一步修改爲多拉韋林和拉米夫定,但在期間三年,患者沒有再出現過腹瀉。2021年3月,患者隨訪檢查顯示其梅毒TRUST結果轉爲陰性,2023年8月的檢查顯示TRUST 結果依然爲陰性。(時間軸見圖3)。

結論:該病例提示從腸道菌群來輔助治療艾滋病繼發性癫痫可能是一個安全有效的途徑,仍需要更多的臨床研究進一步驗證。

圖1 患者在2014(a、b)、2020(c、d)、2021(e、f)年的頭部MRI影像

圖2 患者在2020(a)和2021(b)年的腦電圖

圖3 患者診療過程時間軸

詳細內容請點擊查看全文