如果孩子愛打人,那真是一件讓父母頭疼的事情。

孩子總是一言不合就上手,不是把對方搗一拳,就是推一把,有時候是對方先動手,孩子還手過重,有時候對方什麽都沒做,孩子就動手了。

不管是耐心講道理,還是體罰打手心,孩子愛打人的行爲總是糾正不了,到底該怎麽辦呢?

孩子愛打人的行爲,是3-7歲之間很難解決的一個養育困境,不過很難解決不代表著沒辦法解決。

只要父母能夠全面的了解孩子打人的發展路徑,掌握正確的引導辦法,假以時日,一定能幫助孩子擺脫“愛打人”的標簽。

首先,幾乎所有的孩子發育到2歲左右的時候,都會出現打人、推人等帶有攻擊性的行爲,這個行爲是伴隨著孩子的自我意識的發展而出現的。

自我意識的發展迸發出許多自我需求,比如零食需求、玩具需求、社交需求等,同時也推動著孩子依靠自己的力量來滿足自我需求。

這些力量主要包括:語言、肢體動作、情緒。

這三股力量中,只有肢體動作和情緒是最簡單高效,也是最本能的,而語言則是後天不斷習得才能掌握的。

當一個才開始學說話的2歲孩子看上了別人的玩具,但是對方又不給自己的時候,就會直接上手搶過來,或者給對方一巴掌。

每個孩子因爲天生氣質不同,在打人這個動作上會有差異化的表現:

謹慎慢熱型的孩子幾乎總是被打的對象且很少還手,活潑好動的孩子會動手敢動手,攻擊性強的孩子則總是用動手解決一切問題。

那些在外面不敢動手的孩子,在家裏發脾氣的時候,也是會直接上手打家人的。

所以說,不管哪類孩子,都具有攻擊性,都有打人的本能,這是一個避不開繞不過的客觀發展規律。

最終決定孩子偶爾打人,一直打人,亦或者從不打人的關鍵因素則是後天的生長環境和教養方法。

促使一個孩子一直使用打人來解決問題的生長環境和教養方法是這樣的:

1、以暴制暴,以打止打的家庭環境

父母經常使用打人的方法來解決夫妻沖突和親子沖突,每個家人都用打的方式來制止孩子打人,試圖讓孩子因爲痛而長記性,明白打人是不對的。

然而,這樣的做法卻起到了反作用,孩子在被父母打罵的體驗中,不斷強化起一種思維模式:打人是解決問題的唯一有效途徑。

2、總被批評,總被排斥的幼兒園班級

因爲孩子總是習慣用打人來解決問題,被老師批評,被同學們排斥,大家都不喜歡和孩子玩,孩子在集體生活中找不到歸屬感,逐漸邊緣化。

老師不認可、同學不喜歡、別的家長告狀、自己父母責怪打罵,孩子被圈在了一個巨大的負面評價體系中,帶來的直接影響則是:負強化孩子的打人行爲。

因爲孩子的邏輯是:當我打人的時候,所有人都會立刻馬上回應我,關注我(有時候,幼兒園老師會單獨把愛打人的孩子拎出來,讓其成爲與衆不同的存在)。

打人可以快速解決問題,打人可以獲得關注度,孩子從各種經曆中不斷累積“打人的好處”,與此同時,父母和老師都沒有給孩子提供正確的幫助,久而久之,打人就成爲了一個難以糾正的“頑疾”。

從打人行爲的發展路徑中,我們能梳理出孩子愛打人的深層次原因:

1、語言能力不足,孩子習慣用手代替嘴來解決問題。

2、社交技能缺乏,孩子只會用手來與小朋友互動。

3、渴望正面認可和被關注,孩子通過打人搗亂來刷存在感。

這幾個深層次原因是非常常見,但總被家長忽視的打人原因,而且有時候,這幾個原因是在一起事件中疊加出現的,三者並不是完全獨立單一的去影響孩子。

只有看到這些隱藏在深處的動機,才能找到幫助孩子的正確路徑,否則,我們只會一遍一遍地告誡孩子,訓斥孩子“打人是不對的,不許打人”。

這也是讓父母們崩潰的地方,當孩子打人,被老師和別的家長找上門來的時候,父母很是羞愧,擔心別人認爲自己教育不當,但實際上,道理講了一大堆,懲罰也足夠嚴厲了,孩子也說聽懂了,記住了。

但遇到事了,那雙手還是不受管控的打出去了。

說了沒用,罰了也沒用,造成這個困局的原因就是我們沒有解決孩子打人的深層次原因,只是簡單粗暴的制止。

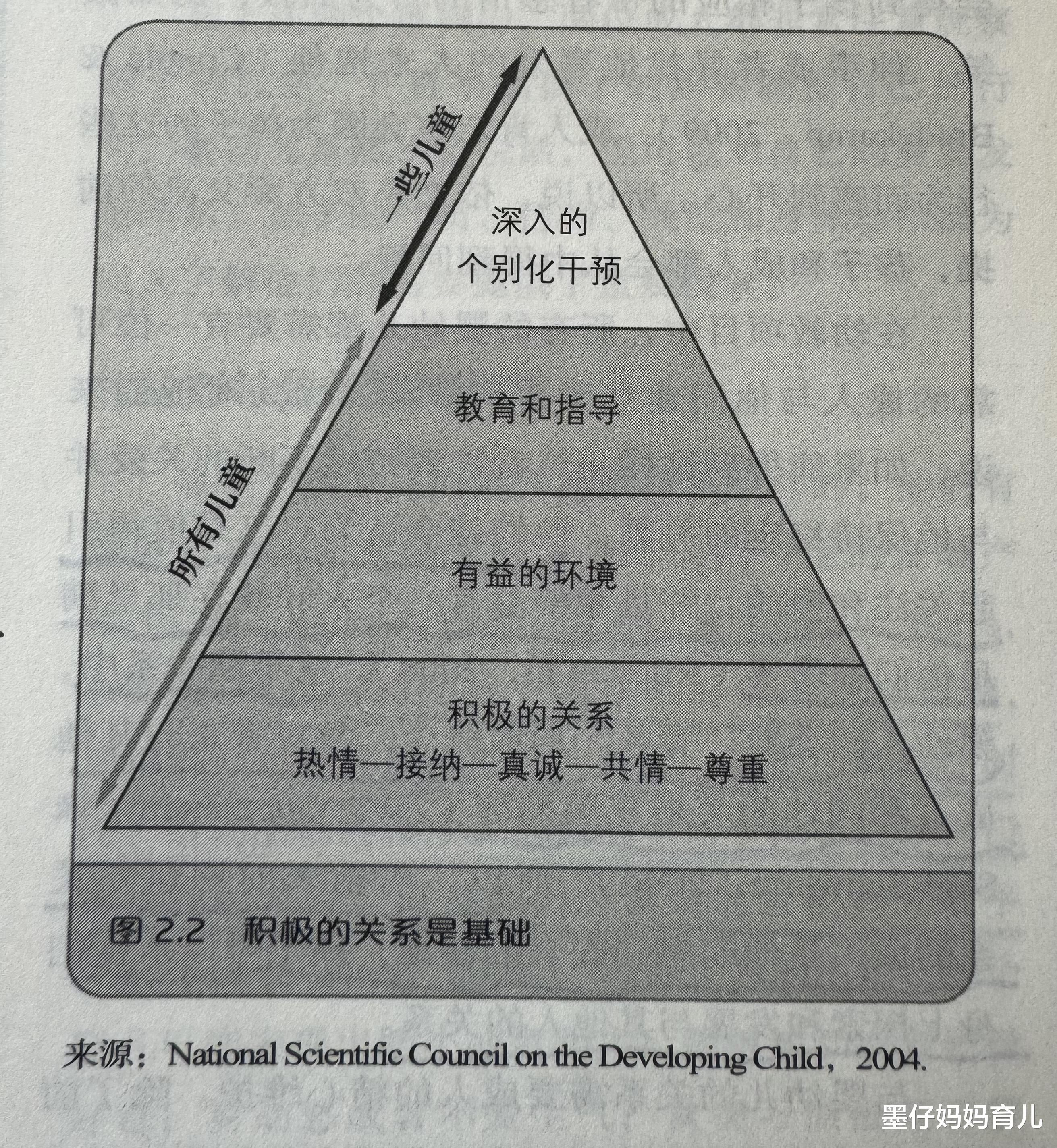

在《兒童社會性發展》中,提到了一個模型叫做:社會支持金字塔,它能夠持續漸進的引導兒童的社會化發展和行爲,徹底改變孩子的生活。

我們可以根據這個金字塔模型來幫助孩子徹底改變打人的行爲:

第一層:搭建積極的人際關系

我們要想解決孩子任何行爲問題,都需要先和孩子建立熱情、接納、真誠、共情、尊重的積極親子關系。

因爲兒童只有在心理上感到非常安全和放松時才能學得最好、成長得最快,孩子們如果在犯錯能得到接納,付出努力時能得到鼓勵,他們就會樂于學習新東西。

第二層:構建有益的環境

孩子的社會行爲受環境因素的影響非常大,對于打人的孩子來說,所謂有益的環境包括了兩方面:

不用打人、體罰等暴力行爲來管教孩子的的現實環境。

能夠讓孩子感到安全、放松、接納的說話方式、語調、肢體動作等語言環境。

綜合第一、第二層,當我們知道孩子打人後,應該這麽做:

1、不要立刻大發雷霆,而是雙手握住孩子的手,蹲下來和孩子齊平,用這種表示尊重的肢體動作來讓孩子放松,以便說出實話。

2、共情孩子的行爲,接納孩子的情緒,我們可以這麽說:媽媽知道你並不想做一個愛打人的壞孩子,你的本意也是想和小朋友們友好玩耍的,打人之後,你也會感到害怕,驚慌,不知道該怎麽辦。

3、真誠的表達願意與孩子一起面對打人這個事情:我們一起來找個辦法,來讓我們的雙手變得更加聽話,更加友好。

這一番表達之後,孩子就能放下緊張恐懼的情緒,不加隱瞞的和我們講清楚打人事件的前因後果。

孩子不隱瞞事實,我們才能找到孩子打人的真正原因。

舉個例子,孩子有時候確實先手動了,但是爲了逃避父母的責罰,會隱瞞自己先動手的部分,說是對方先打人的。

對方動手,孩子還手打人,與孩子先動手打人這兩個情景的心理動機完全不一樣,解決路徑肯定也不一樣。

第三層:教育和指導

這一層,很多父母會膚淺的理解爲講道理,實際上,教育和指導的策略是非常豐富的,包括:討論、示範、當場下達要求、提醒、糾正、強調、兌現承諾、貫徹始終等。

對于大腦還處在發育階段,認知能力和自我管控能力非常不足的孩子來說,講道理是效率最低的。

討論+示範+持續練習+提醒+認可,綜合運用起來才能有效解決問題:

1、和孩子討論出手打人的各種場景,最好是寫下來,讓孩子去自我察覺打人的原因,這也是鍛煉孩子的元認知能力。

2、和孩子演練討論出來的場景,我們先示範,如何運用語言來解決問題,比如:小朋友不小心碰倒自己了,可以說:你碰到我了。示範完成後,換位演練,讓孩子來說。每一個場景每天堅持演練,直到孩子可以形成“條件反射”,下意識的說,而不是動手。

3、在遊樂場等環境裏,留意和孩子演練過的場景會不會真的發生(大概率一定會,父母要學會預判),觀察孩子是否能使用演練過的技巧。

如果使用了,說明條件反射初步形成了,我們就要給與孩子高度認可:你今天使用了語言技巧,媽媽真的爲你感到驕傲。

如果沒有使用,說明演練還需要繼續,但依然要認可孩子:剛才媽媽看到你在出手之前有一些遲疑,說明你在調動新的技巧,但是因爲不夠熟練所以最終沒調動起來,我們回家還需要再練習,媽媽相信你一定能掌握新技巧的。

每天和孩子一起演練,是解決孩子打人的唯一有效、持久的途徑。

行爲說到底是大腦神經活動的結果,不想讓孩子使用打人這條神經路徑,那就要給孩子建立一條新的神經路徑。

只有不斷練習,不斷重複,才能建立起新的神經通路。

第四層:深入的個性化幹預

大部分孩子在前三層的幹預支持下,都會發生改變,但是也會有極少數孩子依舊不能做出正確的反應,這個時候,就需要專業的幹預了。

比如有的孩子是多動症,本身就有社交障礙,這個時候我們需要給孩子提供的一定是專業的醫療幹預了。

沒有孩子真的願意成爲一個愛打人的壞孩子,但孩子畢竟是孩子,不論是生理還是心理,都尚未發育成熟,無法支持他們聽到就做能到。

在聽懂與做到之間,隔著幾十次、甚至上百次的練習。