1977年底,時任全國人大副委員長的譚震林重訪井岡山,故地重遊,他感慨頗多,遂揮筆寫下一首詩聊表心境:二十五歲上井岡,七十五歲又重訪。五十年來奮鬥緊,內外妖魔皆掃光。反複搏鬥從未停,天翻地覆慨而慷。一切歸功毛主席,一切歸功共産黨。”

譚震林的這首詩歌頌了毛主席和共産黨,實際上,這也是他革命一生的真實寫照,也是他與毛主席”五十年來奮鬥緊”的深厚革命情誼的反映。

“毛澤東思想”中有這麽一條全黨共識“槍杆子裏出政權”,譚震林,就是支持毛主席這個論斷的第一人。

初識“槍杆子”的重要性

1910年,因爲連年災禍,湖南農民苦不堪言,難民沒法,爲了活下去,他們成群結隊前往湖南巡撫衙門,要求政府放糧救災。

衙門不僅置之不理老百姓的請求,反而是利用手中的“槍杆子”鎮壓老百姓,這件事,給毛主席留下了深刻的印象。

幾年後,在湖南一師讀書的毛主席,親自指揮了一場戰鬥的勝利,使得他更加明白了“槍杆子”的重要性。

當時北洋軍閥王汝賢率部潰退長沙,在一師附近周旋,徘徊,年少時期的毛主席見狀,絲毫不懼,他將同學們組織起來,布防在學校的山頭,唯恐敵人來犯,除此之外,毛主席還聯合了當地的警察分所,說明利害,讓他們協助學校。

後來,敵人軍閥部隊向一師靠近,毛主席一聲令下,警察放真槍示警,其他的同學們高聲呐喊“繳槍不殺”

軍閥部隊本就是敗軍,此時他們也是“風聲鶴唳”,不知曉附近有多少部隊,再加上同學們個個聲若長虹,敵人驚慌失措,紛紛繳槍。

此事過後,毛主席在一師獲得了“渾身是膽”的稱號,也是通過這一次事件,毛主席認識到了“槍杆子”的重要性。

1921年中國共産黨成立後,在全國各地領導工人罷工運動,反抗舊社會“三座大山”,隨著運動的深入,毛主席對槍杆子的重要性,越來越在意。

國共合作後,由于陳獨秀的指揮失誤,使得我黨只注重理論,而並不注重軍事,因此最終釀成了1927年的“四一二反革命”大屠殺,我黨同志損失慘重。

經這一慘烈教訓,毛主席關于“槍杆子裏出政權”的軍事思想,基本上已經正式成形。

提出“槍杆子裏出政權”的論斷

少年時期的毛主席,有過兩個理想,要麽去當一名記者,要麽當一名教師,在他30歲之前,他從來沒有想過要成爲一名軍事家,他也沒有想到,自己會在軍事上,在馬背上徹底的改變中國曆史。

1927年8月,在武漢,我黨進行的緊急會議上,毛主席提出了“槍杆子裏出政權”的論斷,他說:“以後要非常注意軍事問題,須知政權是由槍杆子中取得的”

對于毛主席的論斷,很多同志在當時其實並不是完全支持,因爲很多人甚至都沒有從悲傷中走出來。

而毛主席卻是對自己的論斷堅信不疑。

之後在領導秋收起義時,毛主席不止一次的對同志們說槍杆子的重要性,告訴同志們,要想取得革命的勝利,必須依靠農民與工人,這兩者中,事實證明,農民是主體,因爲在當時的中國人口中,其農民所占比例,遠遠超過于資本家,工人和政客。

毛主席也表示,要想帶領農民取得成果,解決農民的土地問題,光是靠嘴,靠理論是行不通的,必須要有軍事的幫助,要奪取政權,而如果要奪取政權,就必須有推翻舊政權的“鑰匙”

這個“鑰匙”,就是必須要有一支自己的軍事武裝力量。

所以,在秋收起義時,毛主席不僅要求部隊打出自己的“旗幟”,而且還在江西永新三灣對部隊進行了“改編”,使隊伍完全不同于舊軍閥部隊,使其成爲真正的人民軍隊。

毛主席提出的“槍杆子裏出政權”的著名論斷,到井岡山後,更加的引起部隊戰士們的深切認同,但是也有一部分持懷疑態度。

在這個關鍵的時刻,譚震林的“橫空出世”,給了毛主席最大的支持。

多年後,毛主席盡管年事已高,但是他在回憶往事時,仍動情地說:“第一個贊成槍杆子裏面出政權的是譚震林。”

我黨曆史上第一位縣級政權領導人

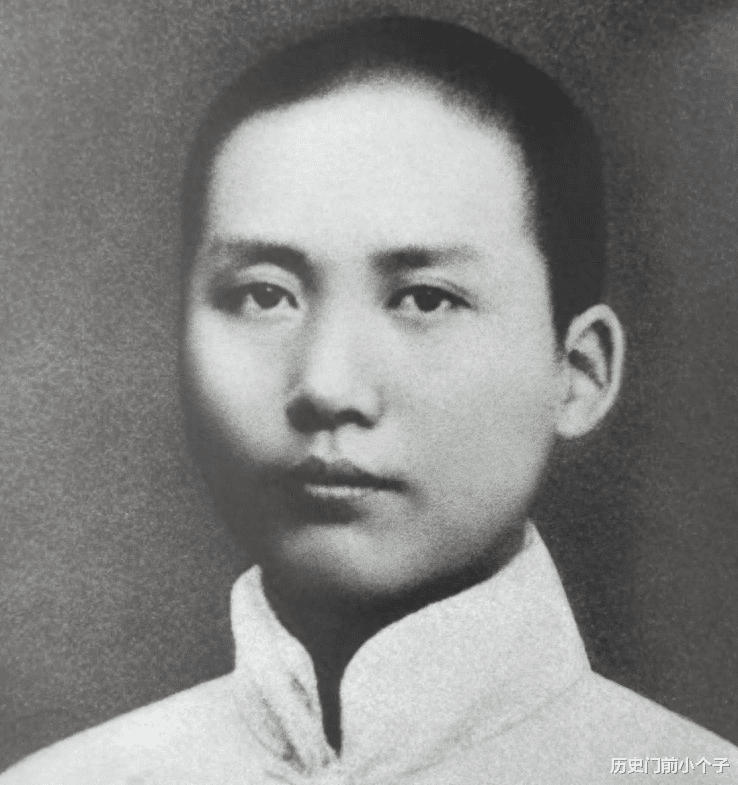

譚震林是湖南攸縣人,1902年出生,少年時期,由于家境尚可,他讀過幾年私塾,後來家道中落,他不得不辍學前往書店當學徒謀生路。

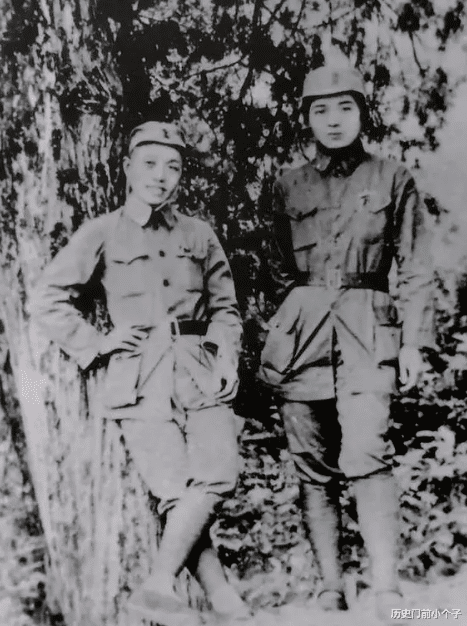

也是因爲譚震林的這一遭遇,使得他更早的接觸了馬克思主義,革命道理,1926年,24歲的譚震林加入了中國共産黨,同年,他在家鄉擔任了縣總工會幹事,工人糾察隊隊長,開啓了自己的“武裝鬥爭”

1927年5月,湖南軍閥發動“馬日事變”,譚震林被通緝,爲了避難,他來到茶陵,躲在了原來曾工作的書店中。

幾個月後,毛主席派秋收起義部隊攻打茶陵,譚震林得知後,立刻找到了任團政治部主任的宛希先。

茶陵縣是起義軍攻克的第一個縣城,根據毛主席的指示,准備在這裏成立第一個我黨領導的縣級政權,宛希先得知譚震林有豐富的工人運動經驗,因而吩咐他迅速將一些工會骨幹給串聯起來,組織縣總工會。

譚震林能力很強,很快便組建了茶陵縣總工會,他爲人機智,被推選爲了總工會的主席,此時,宛希先又接到毛主席新的指示,成立“工農兵”三方聯合蘇維埃政府,以工人爲首。

譚震林就此成爲了我黨曆史上第一位縣級政權領導人。

毛主席得知工人出身的譚震林成爲了茶陵縣工農兵政府主席後,他很高興,派人送給譚震林5支槍,要他幫助茶陵各地建立武裝組織。

譚震林沒有辜負毛主席的期望,在他的領導下,茶陵縣各地都開展了轟轟烈烈的革命運動,紛紛組建赤衛隊,暴動隊。

也是在領導這些運動的過程中,譚震林深深認識到了槍杆子的重要性。

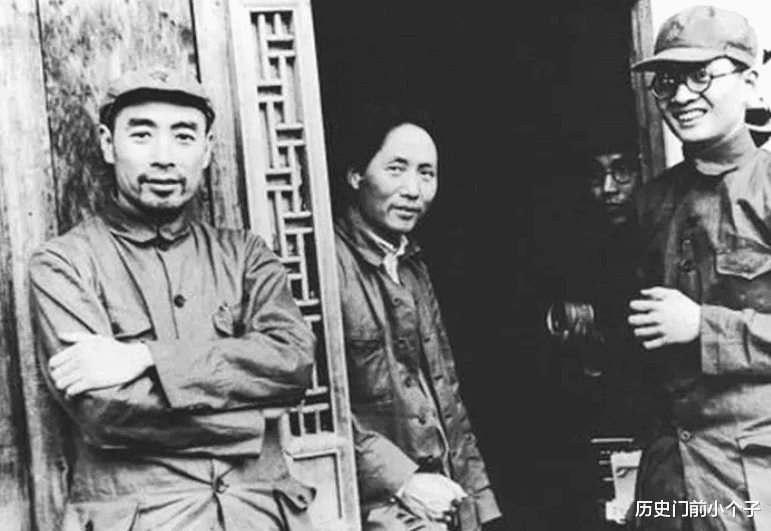

1927年12月,敵人卷土重來,部隊退往井岡山,譚震林第一次見到了毛主席,毛主席握著他的手,高興地說:“你就是譚震林,茶陵縣工農兵政府的主席,好年輕喲。”

譚震林腼腆地笑了笑,毛主席又說道:“你跟我們一起走吧,上井岡山去,去做個“震山虎”吧。”譚震林當即點頭答應。

毛主席:槍杆子裏出政權,譚震林是第一個支持者

部隊上了井岡山後,茶陵縣的人沒來,毛主席找到譚震林,要他還管茶陵縣,譚震林欣然同意。

之後譚震林來到茶陵縣附近,他清晰的察覺到敵人對茶陵的大肆搜繳,使得我黨組織在茶陵遭到了很大的破壞。

由于實在是無法組織工作,譚震林沒辦法只好返回井岡山,向毛主席請教。

譚震林:“從這件事能體會到,沒有武裝力量就沒有我們活動的余地。”

毛主席聽後點點頭,問他爲什麽會這樣說。

譚震林:“之前在茶陵,我們打敗了敵人的舊政權,建立了新政權,但是這次經驗告訴我們,沒有正規部隊和廣大地方武裝的配合,就不能戰勝敵人,而我們已經建立的紅色政權,也沒辦法站住腳。”

毛主席聽後大大贊賞了譚震林一番:“你也贊成要有武裝啊,你是第一個贊成槍杆子裏出政權的人。”

1928年3月,毛主席前委書記一職被取消,他被迫率部前往湘南地區,當時部隊的一些戰士們思想動搖很大,很多人都在懷疑紅旗能打多久。

譚震林挺身而出,向同志們闡述了一個道理:

“什麽紅旗能打多久,反正我們手裏有槍,沒有被敵人奪走,紅旗就能打下去,槍杆子越多,紅旗就能打得越久,王佐就是一個例子,他手裏有槍,敵人對他沒有辦法,他就能在井岡山站住腳,曆史上的農民起義,軍閥割據,他們也都是依靠手裏有武裝。”

譚震林話,就是毛主席論斷“槍杆子裏出政權”最好的解釋。

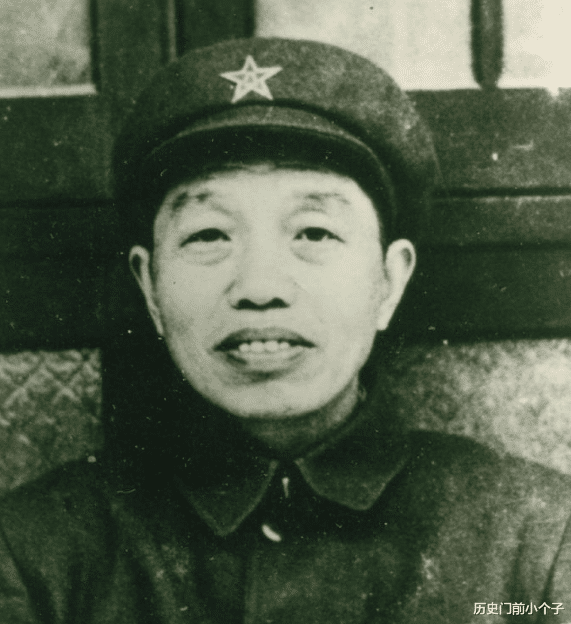

譚震林綽號“譚大炮”的來曆

譚震林脾氣火爆,生性正直,快人快語,後來便有了綽號“譚大炮”,毛主席有時候也會稱贊他:“譚老板,你這一炮放得好啊,”有時候,毛主席也會批評譚震林:“譚老板,你那大炮放得多,放的不准嘛。”

1967年2月,中央政治局在懷仁堂召開碰頭會,會議上,譚震林帶頭和李富春、李先念、葉劍英、陳毅等老同志一起“大鬧懷仁堂”,

事後,毛主席批評了譚震林,直到“九一三事變”後,他的情況才好了很多。

1975年譚震林擔任全國人大副委員長,特殊時期結束後,毛主席已經去世,每當想到毛主席,盡管譚震林有很多委屈,但是他對毛主席總是充滿了感激和熱切的懷念。