赫魯曉夫時期的蘇聯經曆了一系列的改革嘗試,包括經濟和政治領域的改革。

圖爲赫魯曉夫

他試圖通過改革來解決蘇聯內部的經濟問題和提高生産效率,但這些改革並沒有達到預期的效果。在農業政策方面,赫魯曉夫推行的集體化和土地政策改革同樣遭遇了困難,未能有效解決農業生産的問題,反而引發了農民的不滿和抵制。

此外,赫魯曉夫在國際關系方面的一些決策,如古巴導彈危機,也暴露了蘇聯外交政策的弱點。國際環境的變化,如冷戰的結束和全球政治經濟格局的轉變,也對蘇聯的穩定構成了壓力。蘇聯內部的民族矛盾日益尖銳,加之民族認同感的缺失,使得聯邦結構穩定性受到挑戰。在思想上,意識形態的僵化與失敗,特別是對馬克思列甯主義的歪曲和誤解,削弱了蘇聯的凝聚力。在經濟上,蘇聯長期的經濟停滯和計劃經濟體制的僵化,導致了經濟效率低下和資源分配的不合理。

古巴導彈危機

蘇聯的對外政策,尤其是在冷戰時期,確實存在著一定的矛盾性。一方面,蘇聯基于無産階級國際主義的理念,向發展中國家提供了援助,試圖支持這些國家走上一條非資本主義的發展道路;另一方面,蘇聯的某些行爲,如在聯合國會議中的立場選擇,以及在捷克斯洛伐克等國的軍事存在,被視爲與其宣稱的國際主義原則相悖,引發了國際社會的廣泛批評。

而蘇聯對第三世界的援助,比如印度的經濟援助,雖表面上爲印度提供了發展的機遇,實則隱藏著更深層的經濟控制和政治影響。蘇聯通過對印度的貸款和貿易協定,實施了一種有限制的援助,這種援助不僅要求印度使用貸款購買蘇聯商品,而且這些商品的價格往往高于市場價,從而掩蓋了貸款的真實利息率。這種做法不僅限制了印度的經濟自主性,還使其陷入了對蘇聯的依賴。

從1955年到1966年,蘇聯給予印度的貸款高達12億美元,但這些貸款的條件卻是蘇聯商品價格高出世界市場20%到30%。這種價格差異不僅在出口商品上存在,在印度向蘇聯出口商品時,價格同樣被壓低,這進一步加劇了印度的經濟負擔。蘇聯的這種經濟策略,被印度雜志《經濟評論》描述爲通過高價詐騙手法攫取剩余價值,而印度的經濟已被抵押給了蘇聯。

蘇聯對印度的控制不僅體現在經濟上,還涉及到工業和軍事領域。蘇聯建造的企業控制了印度鋼産量的30%,發電量的20%,石油加工的35%,以及其他重要工業産量的大部分。這些企業大多在蘇聯工程師和監工的指揮下建造,使印度在技術和工業上進一步依賴于蘇聯。此外,蘇聯還將印度視爲軍火市場,盡管具體的軍火供應價值沒有官方數據,但估計數額巨大,進一步加重了印度的債務負擔。

到了1971年至1972年的財政年度,印度的外債已經成爲其出口收入的重要部分,其中28%用于償還蘇聯債務。這種經濟狀況導致印度可能不得不借新債還舊債,從而陷入了一個惡性循環。蘇聯的經濟策略不僅限于攫取財富,還包括通過合股企業等方式直接分享印度資本主義企業的所有權,直接掠奪印度工人生産的剩余價值。

但社會主義帝國主義貪婪可不是一個印度就能夠滿足的。冷戰時期的中東地區是當時重要的國際政治和經濟的關鍵舞台。其地理位置的戰略重要性,不僅因爲它連接了亞洲、非洲和歐洲三大洲,也因爲它豐富的石油資源,對全球能源供應有著不可替代的作用。特別是對于能源依賴度高的歐洲和日本,中東的石油幾乎是其經濟發展的命脈,所以成爲了美蘇兩個超級大國角力的前沿陣地。蘇聯在中東的影響力,特別是對埃及、伊拉克和敘利亞的軍事和經濟支持,是其在全球範圍內爭奪影響力的一部分戰略布局。

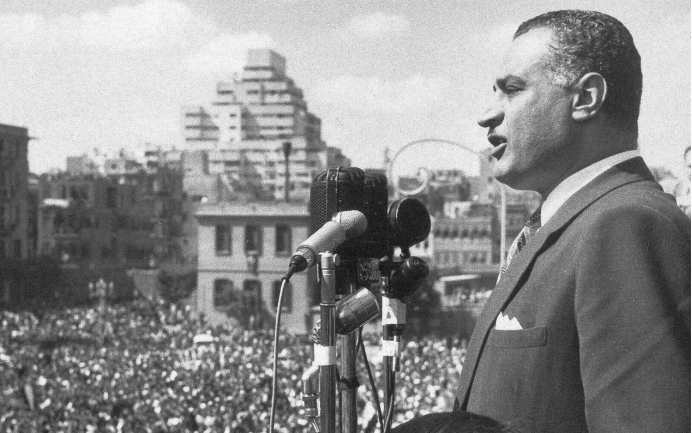

埃及的曆史尤其引人注目。自從納賽爾上台以來,埃及就開始擺脫西方國家的控制,尋求更加獨立的發展道路。蘇聯對埃及的支持,尤其是在蘇伊士運河事件和阿斯旺水壩的建設上,顯著地改變了埃及的國際地位和國內經濟結構。

納賽爾

這一時期的蘇聯不僅爲埃及提供了大量的軍事裝備,還派遣了成千上萬的顧問參與埃及軍隊的訓練和組織工作。這種深度的軍事關系導致埃及在經濟上對蘇聯産生了巨大的依賴,特別是在1967年,埃及欠下了巨額債務。埃及的武器系統在軍事戰略上過度依賴蘇聯,限制了埃及在軍事沖突中的自主性。1967年的六日戰爭中,埃及軍隊遭受重大損失,這進一步加深了埃及對蘇聯的依賴。蘇聯對埃及使用其武器的限制,如只有在以色列發動突襲時才能使用,更是限制了埃及的軍事行動。

蘇聯對埃及的影響不僅限于軍事領域,還擴展到了經濟交易。蘇聯成爲埃及棉花的主要買家,並逐漸增加對其他埃及産品的采購,如棉紗、針織品和農産品等。這種貿易模式在一定程度上反映了蘇聯對埃及經濟的控制和剝削。埃及的資源和産品被蘇聯以低于市場價的價格大量購買,這種不平等的貿易關系加劇了埃及的經濟困境。

埃及並不是被蘇聯看中進行滲透的唯一中東國家。除了埃及,還有在六十年代後期,伊拉克實施了石油股權的國有化,這一舉措導致西方技術人員的撤離,使得伊拉克政府面臨技術援助的缺失。在此關鍵時刻,蘇聯提供了所需的技術支持,並與伊拉克簽訂了貿易協定,以固定價格購買伊拉克石油。這一系列事件不僅反映了冷戰時期的國際關系複雜性,也展示了資源控制對于國家戰略的重要性。

伊拉克的石油國有化是一個轉折點,它不僅改變了國內的經濟結構,也影響了國際石油市場。1972年,伊拉克政府將伊拉克石油公司國有化,此後,該公司的業務由伊拉克國家石油公司接管。這一變化標志著伊拉克對其自然資源的完全控制,同時也意味著國際石油公司在伊拉克的影響力減弱。

伊拉克

在國有化之後,伊拉克與蘇聯之間的關系加深,蘇聯通過提供軍事援助來加強其在伊拉克的影響力。這種援助不僅包括技術支持,還包括軍事裝備,伊拉克利用這些資源來防禦其鄰國伊朗。這一時期,美蘇兩國在中東地區的角力愈發激烈,雙方都試圖通過各種手段來擴大自己的影響力。

1973年的十月戰爭是中東地區的又一次重要沖突,蘇聯在這場戰爭中通過出售軍火獲得了巨額利潤。這些軍火的支付方式與以往不同,蘇聯堅持要求以硬通貨,即美元支付。這些美元來自于阿拉伯主要石油出口國,它們將資金提供給前線國家,以支持阿拉伯的事業。

戰爭結束後,阿拉伯産油國家通過石油禁運作爲對抗美國的手段。與此同時,蘇聯利用這一機會進一步滲透西歐石油市場。據報道,蘇聯迫使伊拉克以低于市價的價格出售石油,然後再以高價轉賣給西歐國家,從中獲得了巨額利潤。

從十月戰爭以來,阿拉伯産油國家和第三世界其他産油國家團結起來,提高了對帝國主義國家的石油價格。然而,由于之前與蘇聯簽訂的貿易協定,大多數出售給蘇聯的石油價格被鎖定在一個非常低的水平。阿拉伯人民以及中東其他各族人民正越來越清楚地意識到,他們必須同兩個超級大國鬥 爭——蘇聯雖然標榜自己是阿拉伯人民的朋友,而事實上卻是一個凶狠的帝國主義剝削者。

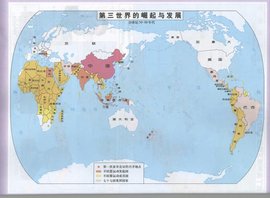

我集中分析了蘇聯在印度和中東所扮演的角色,因爲這兩個地區使我最清楚地看到社會帝國主義對第三世界國家的剝削和掠奪。然而蘇聯並不滿足于把它的滲透只是局限于這兩個地區。在世界的各個角落,蘇聯都在試圖同美帝爭奪資本輸出的市場和原料來源,並企圖把別國變爲它的“勢力範圍”。

第三世界

在整個第三世界,蘇聯一直在扮演著軍火商的角色。根據瑞典政府收集的數據,蘇聯在五十年代後期平均每年販賣的軍火是九千五百萬美元,占世界軍火貿易總額的百分之十一點三,到丁七十年代初期,已增加到占世界軍火貿易總額的百分之三十七點五左右。僅僅在一九七二年,蘇聯就販賣了價值二十二億美元的軍火。近年來,蘇聯改變了它對第三世界掠奪的某些方式,從“經濟援助”改爲“軍事援助”。例如,一九六六年的“經濟援助”是“軍事援助”的三到四倍,可是一九七零年的軍火出口,達到了“經濟援助”的四倍。

正如前面所說到的,蘇聯的“經濟援助”和“軍事援助”並不是用來幫助受“援”國的。社會帝國主義的這種“援助”只能起到阻礙這些國家自力更生地發展本國經濟的作用,並束縛住這些國家的手足,好讓蘇聯統治者在他們身上無止境地榨取利潤。蘇聯一方面在戰爭中大發橫財;而另一方面,又虛僞地大念其“和平”經。在二十八屆聯合國大會上,他們建議所有國家的軍事預算,都一律要削減百分之十。這一建議遭到了廣泛的抵制。大家都很清楚這完全是宣傳性的騙人鬼話。

1978年的宣傳標語

甚至在拉美這一美帝傳統的“基地”,蘇聯也正在那裏加緊同美國爭奪。蘇聯人向不少拉美國家積極提供了“貸款”,社會帝國主義者在侵占他們的美國對手的地盤時,幾乎總是先從這方面著手的。蘇聯對南美沿岸漁場的掠奪尤爲粗野。蘇聯人擁有世界最先進的捕魚船隊,他們的拖網漁船一網捕得的魚的噸數,比美國最大船只所捕的要多好幾倍。他們在南美沿岸漁場捕魚,給這些國家帶來了極爲嚴重的困難,造成了許多當地漁民的貧困。這些漁民根本沒有能力同帝國主義,尤其是蘇聯的現代化的大規模的捕魚船隊進行競爭。

拉丁美洲地區

因此,拉美人民和政府要求,把他們的領海權擴大到兩百海裏。這一正義要求,得到了第三世界絕大多數國家的支持,也得到了中華人民共和國和其他社會主義國家的強有力的支持。然而,蘇聯和美帝以及一小撮其他海洋強國合成一夥,企圖反對兩百海裏界限,而把十二海裏界限強加給第三世界國家。

蘇聯還建議巴拿馬運河“國際化”,這同巴拿馬人民堅持收回運河主權,反對“國際化”的要求是背道而馳的。在亞洲,許多對蘇聯商船和海軍活動關系重要的海峽,也成了“國際化”的目標。蘇聯反對第三世界國家掌握本國海底資源和海峽的要求,因此它發覺自己處于日益孤立的地位。在最近舉行的聯合國海洋法會議上,兩個超級大國都遭到了大多數第三世界國家的嚴厲譴責。

巴拿馬運河

像美帝一樣,社會帝國主義也對其他國家進行經濟訛詐,並在世界市場上推行“傾銷”商品的惡劣政策,全然不顧第三世界國家的經濟因他們傾銷商品而遭到嚴重的破壞。蘇聯同馬來西亞的關系是這種訛詐的一個典型例子。據《遠東經濟評論》一九七二年報道,“今年開始談判簽訂一項技術合作條約的時候,俄國人企圖對馬來西亞進行訛詐,烕脅說將更多地使用合成橡膠。由于蘇聯早就成了馬來西亞天然橡膠的最大買主(每年購買總産量的百分之二十五左右),其弦外之音昭然若揭。”蘇聯的仆從國印度也曾經在背後吃過它這樣的一刀。據報道,蘇聯“用盧比以慷慨的價格買進印度産品,然後再拿到印度的傳統市場上去折價賣出,賺進硬通貨。”社會帝國主義還利用許多第三世界國家的修正主義政黨來達到他們的目的。衆所周知,一九七一年蘇丹的未遂政變,正是他們企圖在蘇丹共産黨支持之下,建立一個親蘇政權的精心作品。在另一些國家裏,只要有助于實現他們的帝國主義計劃,他們竟然命令“共産”黨解散,例如在埃及就是這樣。在智利,親蘇的“共産”黨跟著社會帝國主義一唱一和,鼓吹所謂“通向社會主義和平道路”的謬論。實際上,智共領導和社會帝國主義所追求的,不過是把美帝卵翼下的傀儡國,“和平過渡”爲蘇聯社會帝國主義控制的傀儡國而已。由于智利“共産”黨的破壞,給那裏的革命運動所造成的悲劇是大家有目共睹的。

正如前述,兩個超級大國之間是以爭奪爲主。但並不排斥蘇聯社會帝國主義同美帝以多種形式進行勾結,其中竟然包括給美國的公司保險,這種保險業務是提防美國公司財産被第三世界國家政府沒收而開設的。蘇聯參加“分保”業務,風險較小,但卻有外快可撈,同時,還有助于鎮壓真正的革命鬥爭,這正是社會帝國主義同美國所共同關心的事情。

漫畫

美國政府的私人海外投資公司是用來保護美國壟斷資本免遭沒收危險的。該公司于一九七二年四月披露,蘇聯正在幫助給美國公司保險,提防在七十個發展中國家遭到沒收。蘇聯國家保險機構國家保險管理總局的子公司,即倫敦黑海波羅的海保險公司,正在爲私人海外投資公司在倫敦勞合作名下的二千六百萬美金的部分投保額承擔再保合同。因此,在阻撓第三世界國家沒收美國公司中,蘇聯是有著直接財政利害關系的。如果在這些國家裏蘇聯確實能設法占到上風把美國排擠出去的話,他們償付保險費的損失肯定會在其他收益中得到補償,並且還會綽綽有余。社會帝國主義者就是用這種方式從兩方面保護著自己的利益。

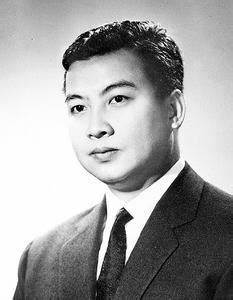

在從事再保險這個問題上,蘇聯社會帝國主義醜惡面貌的大暴露是對柬埔寨朗諾反革命政權的支持。美國支持的柬埔寨政變,廢黜了合法的國家元首諾羅敦•西哈努克,柬埔寨人民和越南、老撾兩國人民緊密團結,進行了英勇的民族解放戰爭。在整整三年中,蘇聯拒不承認西哈努克領導的合法政府(王國民族團結政府),盡管西哈努克政府控制了百分之九十的國土,解放了三分之二的人口,並獲得了世界上大多數政府的承認。

西納努克親王

相反,蘇聯在外交上卻承認了龜縮在金邊和其他幾個城市的朗諾集團。一九七三年秋天,在一次不結盟國家會議上,七十個出席會議的政府一致要求承認西哈努克政府爲柬埔寨的唯一合法政府,這使蘇聯人處于非常尴尬的境地。直到這時,社會帝國主義才作了應變的退卻。他們向西哈努克發了一個照會,然而仍未明確聲明承認王國民族團結政府。蘇聯至今仍然把柬埔寨人民的鬥爭描繪爲“骨肉相殘”的戰爭。他們企圖以這種方式抹煞柬埔寨解放鬥爭的性質,即它是一場受到絕大多數柬埔寨人民擁護的、反對美帝和一小撮賣國賊的人民戰爭。

朗諾

然而蘇聯對柬埔寨的叛賣遠遠超過了它對朗諾集團在政治上、外交上的支持。據美國參議院一個小組委員會和《澳大利亞金融評論》雜志的調查披露,朗諾集團的保險公司(國家保險公司),得到了蘇聯的國家保險管理總局和其他六個外國保險公司的再保險。因此,英勇的柬埔寨人民流血犧牲,力圖阻擋從南越沿著湄公河運來的汽油、軍火等物資,都是得到蘇聯保險的!真是令人作嘔。

我舉例說明蘇聯是怎樣掠奪並幹涉第三世界國家的,不過是爲了要證明這一點,即蘇聯的外交政策完全出自于它已經變成帝國主義國家這一事實。列甯在他的經典著作《帝國主義是資本主義的最高階段》中所分析的帝國主義的規律同樣支配著蘇聯。列甯所闡述的帝國主義的特征中有許多方面今天依然影響著帝國主義國家和第三世界之間的關系(壟斷市場的需要、重新瓜分世界的鬥爭等等),然而所有帝國主義的最主要的特征,即迫使其不得不推行侵略和掠奪政策的特征,卻是帝國主義要向世界各個角落輸出資本並榨取超額利潤的迫切需要。

列甯指出,在發達的資本主義國家裏出現了大量的“過剩資本”的時候,在帝國主義制度下,以貸款、工業設備、鐵路等形式的資本輸出取代了國際資本主義的傳統剝削形式,即資本家主要通過貿易向殖民地和半殖民地國家出口工業品換取原料。

帝國主義爲了輸出資本掠取財富而去征服其他國家的那股勁頭,完全不同于這國或那國政府或商人想取得一點經濟特惠的願望。他們那股勁頭,正是構成包括蘇聯在內的所有帝國主義國家的外交和軍事政策的推動力。通過馬列主義的思想才能緊緊掌握住蘇聯的帝國主義本性;並了解到,歸根到底是帝國主義的規律決定了蘇聯在世界上的所作所爲,而蘇聯早已背棄社會主義的行爲必然使其墮入深淵。