作者介紹與背景

中經總網王文慧:顔總您好,中國航空學會林左鳴理事長向我隆重介紹您寫的這本《誰造就了噴氣動力——航空發動機史話》,可否先請您介紹一下自己的學術背景和研究方向,是什麽原因讓您産生興趣並決定寫這本書的?

航空發動機過去一直是咱們國家最大的兩個瓶頸之一,另一個是芯片姑且不說,這種瓶頸是制約中國科技進步的“阿喀琉斯之踵”。所以,寫這本書的目的,是希望能爲航空發動機知識在中國的普及貢獻一點綿薄之力,同時激發更多的人——特別是青少年,爲祖國的動力事業進入世界前列添磚加瓦。

中經總網王文慧:在很多年前,我也接觸過中國發動機之父——吳大觀,聽他介紹過一些有關發動機的曆史,您在本書中,是如何解讀發動機的重要性的?

顔冬:在本書的開篇,我用抗美援朝中“米格走廊”的空戰來揭示飛機發動機的重要性。抗美援朝戰爭打的就是後勤,如果沒有世界一流的噴氣發動機,就沒有米格-15,更沒有“米格走廊”,那志願軍後勤補給線將更爲艱難,戰爭局勢可能會大不相同。然後,本書上篇圍繞“米格走廊”中敵對雙方發動機誕生的過程,展示了人類經曆兩次工業革命暴風驟雨般的洗禮,昂首進入噴氣時代,在朝鮮戰場一決雌雄;下篇則展現了戰後商用和軍用航空動力激烈的競爭、技術的進步以及航空動力世界格局的形成。全書展現了動力機械的發展,如何迅猛地改變了世界的面貌。

書籍的創作及過程

中經總網王文慧:一場激烈的空戰故事,讓發動機動力裝置展示了“國”之威力,在這樣的創作過程中,您可否遇到挑戰?又是如何克服的?

顔冬:寫作說起來容易做起來難,從構思開始,我首先需要捋清思路,這個思路就是哲學終極三問:我是誰?我從哪裏來?我到哪裏去?既要把發動機的曆史脈絡梳理出來,結合緊張激烈的故事,避免教科書的枯燥,讓讀者獲得閱讀樂趣;還得把科學原理穿插其中進行闡述,讓讀者獲得知識啓發。這本書全篇45萬多字符,我翻閱的書籍和資料有上千萬字符。在撰寫過程中,我反複修改和完善相應情節,力求讓故事更加緊湊、生動和感人,光構思我就用了4年多的時間,寫作又用了四年多的時間,出版將近2年,可謂十年磨一劍。困難很多,但不忘初心牢記使命的堅強信念使我堅持了下來。

中經總網王文慧:我看了書中涉及了大量的曆史事件、人物和理論,您是如何進行篩選和整理的?

顔冬:素材大概有三個方面的來源:一是中航工業的檔案館;二是市面上能夠收集到的書籍;三是網上百度的資料。主要的參考資料都列在書的後面。爲了核實有關的史實,需要在各種來源之間反複比對,交叉驗證,這花去很多精力。爲了梳理整體脈絡,我用二張4開的白紙畫出時間軸,將各個事件標注在上,防止寫作過程中前後順序顛倒或錯誤。我將涉及的曆史事件、人物故事和科學原理彙入書中,按照四個特性進行編排。第一是系統性,因爲熱機的老祖宗就是蒸汽機,從紐科門發明了蒸汽機,瓦特改良了蒸汽機,促進了第一次工業革命,到第二次工業革命奧托的四沖程活塞式發動機爲代表的內燃機,活塞發動機造就了萊特兄弟飛機的誕生,並在第二次世界大戰中發揮了巨大的作用;到了上世紀30年代,英國和德國各自發明了渦輪噴氣發動機,二戰以後,美國等大國在這個基礎上又把航空發動機做到了今天這樣輝煌的地步。

中經總網王文慧:您在撰寫過程中,有沒有發現一些關于噴氣動力的新的、有趣的知識點?

顔冬:有,我把這些新的體悟歸納爲“五力模型”。一是曆史的積澱和傳承的力量。從蒸汽機到活塞發動機再到噴氣發動機的三次跨越一脈相承,工業發達國家經過兩次工業革命的洗禮,迄今在熱力機械上有著兩個半世紀的傳承。二是企業家精神的創新驅動力量。博爾頓資助瓦特改良蒸汽機,奧托研發四沖程發動機,戴姆勒開發汽油發動機,羅伊斯催生“墨林”發動機,倫奇勒開發“黃蜂”系列發動機,亨克爾資助瓯海因研發噴氣發動機,海夫斯重用胡克接手惠特爾發動機,霍布斯引領雙轉子潮流,紐曼開創可調靜葉及核心機理念......

噴氣動力的發展曆程

中經總網王文慧:條理、系統和清晰,前面聽您的說明介紹,有種豁然開朗的感覺,曆史的脈絡如此的清晰明了,真的讓人有種親眼目睹曆史畫面一幀一幀在眼前閃現的感覺,非常感謝您的介紹,那麽接下來還想請您概述一下噴氣動力的發展曆程,以及它在現代航空航天領域的應用。

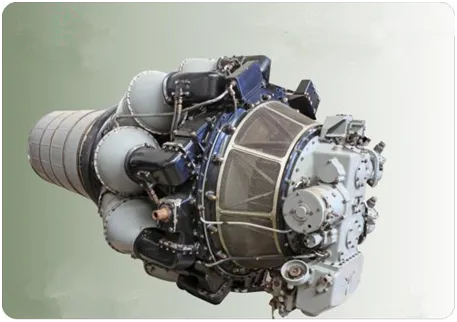

顔冬:上世紀30年代,英國的惠特爾和德國的瓯海因各自獨立發明了離心式噴氣發動機;接著德國的寶馬公司和容克斯公司分別研發出軸流式噴氣發動機;上世紀40年代羅羅公司在惠特爾發動機基礎上開發出尼恩發動機,成爲米格-15的動力;通用電氣公司在惠特爾發動機基礎上開發出J47軸流式噴氣發動機,成爲F-86(米格-15的對手)的動力。上世紀50年代開始,普惠公司研發出雙轉子軸流噴氣發動機J57及其民用型JT3,並在此基礎上開發出JT3D、JT8D、JT9D等渦扇發動機,引領時代潮流。通用電氣不甘落後,創造性研發可調靜子葉片的J79渦噴發動機,然後開發出TF39大涵道比渦扇發動機,隨後以核心機理念開發CF6系列;羅羅公司在AJ65渦噴發動機之後研發“康威”和“斯貝”渦扇發動機,並以破産的代價研發出三轉子渦扇發動機RB211。從此形成商用航空動力“三國演義”格局。

另一條主線是牛頓運動定律,發動機的推力就是作用與反作用原理産生的,而其大小是由牛頓第二定律確定的。渦輪噴氣、渦輪螺旋槳 、渦輪風扇的本質區別是涵道比不同,涵道比決定推進效率,渦輪噴氣的涵道比是0,渦輪螺旋槳的涵道比20+,渦輪風扇介于之間。將推進效率與熱效率鏈接的是轉子轉速。從單轉子到雙轉子、三轉子、齒輪傳動風扇的演進就是在轉速上做文章,讓各個部件在自己最舒服的轉速下運轉,達到最高的效率。目前,通用電氣公司已開發出第六代自適應變循環發動機XA100,以渦輪風扇模式爲主,將渦輪螺旋槳、渦輪噴氣模式組合在一起,三股氣流,分別是外涵氣流、內涵氣流和燃燒室氣流,通過調節板或導向器變換氣流通道,改變氣流流量(涵道比),在同一台發動機上實現亞聲速巡航渦槳模式,跨聲速機動渦扇模式,超聲速飛行渦噴模式。

中經總網王文慧:您梳理得太棒了,關于“熵增定律”,我看過很多版本的介紹和說明,結合您對熱能、熱效的講解,我覺得曾經對自己在物理知識方面天生有點智殘的認知,可以改變了,因爲我聽懂了,您讓我覺得自己的智商提高了(哈)。接下來談我的理解,是不是可以這樣講,航空産業發展的核心,很大程度上取決于動力的變革。

顔冬:對,實際上這裏面體現了一個觀點——“動力改變世界”!世界是由動力改變的。中經總網王文慧:是啊,您這樣的理解才更深刻,沒錯,動力確實改變了世界。所以,我還想深究一下,您的書名強調了“誰”造就噴氣動力,這個“誰”從字面意義上來講,是指某一個人嗎?顔冬:如果你把這本書讀到最後,從後記內容上,你會發現我並不是說哪個人是“誰”,當然我把一些主要的曆史人物都寫進來了。但這裏有個情況,過去曆史上的那些人物,世面上有很多他們的資料,反而到了現代,都是以公司的面目出現,就很少體現“個人”,從這個現象來看,就像過去的科學家都特別有名,牛頓、愛因斯坦、海森堡、波爾,聽起來都是一個個響當當的大科學家,到了現代就很少有,你說哪個科學家能有他們那麽高的地位?沒有了,爲什麽呢?因爲科學、包括技術的發展,都越來越複雜了,往往一個人很難做出很大的成就,一定是團隊、集體共同來研發和創造,所以現在都是以公司面貌出現了。現在引領世界航空發動機的三巨頭,美國的通用電氣、普惠公司,還有英國的羅羅公司,這是第一梯隊。第二梯隊包括法國的賽峰,前身叫斯耐克瑪公司,還有德國的MTU,意大利的AVIO、瑞典的沃爾沃、日本的三菱和川崎等等。但是,這些公司也仍然不是我想說的“誰”,我認爲上面談到的“五力模型”,才是造就了噴氣動力的“誰”。

中經總網王文慧:有個說法我不知道准不准確:世界上能自主造飛機的國家不少,但能造發動機的國家屈指可數,是這樣的的嗎?爲什麽呢?

顔冬:是的,能造飛機的國家有不少,因爲只要掌握牛頓力學及派生科學這一個維度就可以。但航空發動機設計生産除了掌握牛頓力學及派生科學,還要涉及熱力學維度,需要在兩個維度上縱橫馳騁 ,難度呈平方關系增加。

中經總網王文慧:我還想問您一個問題,我在書裏看到産生高溫高壓的地方,發動機的性能得是安全的,也就是說材料得過關,我很好奇,發動機材料耐受的最高溫度是多少?

顔冬:現在最新的渦輪進口溫度已經達到1900℃以上,並且還要疊加每分鍾上萬轉的轉速,當然燃燒室裏的溫度更高。

中經總網王文慧:一分鍾上萬轉,肉眼只能見到光影啊,不對,應該說是看到一團光。這種情況下,轉速加高溫,這是非比尋常的考驗啊。

顔冬:你想想,小發動機甚至要4、5萬轉,轉速越高,零件的離心力就越大。比如說一個1公斤的風扇葉片,它産生的離心力是7噸多。而工作條件最惡劣的是渦輪葉片,最好的單晶材料能承受的溫度也比1900℃差了好幾百度。

中經總網王文慧:剩下這幾百度怎麽辦呢?

顔冬:要靠冷卻技術,把零件裏面掏空,讓空氣流進去給它冷卻,並在壁面上打孔,形成氣膜,再加上表面隔熱塗層技術。

中經總網王文慧:從您介紹的這些內容上,我已經感覺到尖端科技的魅力了,那麽我更好奇,未來噴氣動力的技術將會是怎樣的一個發展呢?

顔冬:未來整個發展方向應該就是空天技術。什麽叫空天呢?本來航空跟航天是兩個領域,雖然國外這方面結合的比較多,但航天的跟航空用的動力技術不一樣。航空發動機叫吸氣式的發動機,它一定是以空氣作爲介質來工作的;航天的發動機,它不是用空氣,它是自帶氧化劑,因爲到了大氣層以外就沒有空氣、沒有氧氣了,它就要自己帶氧化劑來燃燒。下一步發展的方向,動力在大氣層這一部分用空氣來工作,飛出大氣層,接近太空的高度,比如說100千米高度以外,轉化成用自帶的氧化劑,這就是火箭發動機。在這兩者中間還有一個沖壓發動機,實現吸氣式發動機的高馬赫數飛行。現在美國、俄羅斯和我們國家都在研制高超音速飛行器,用的就是這種沖壓發動機。

中經總網王文慧:我猜想,您在完成這本著作的同時,是不是您的研究也達到了前所未有的高度,假如讓您重回工作崗位再來搞發動機的話,您會不會有“我會幹的更好”的認知?

顔冬:如果在退休前,我能有這樣的系統認知和思路,會幹得更好,但那時候沒有系統梳理的時間,所以這就讓我認識到,我把這些知識和脈絡全部都梳理清楚,傳播出去,應該會對不同級別、不同崗位、不同領域的人都有一些啓發。當然還有對咱們年輕人、學生們,讓他們也多了解、熱愛這個行業有促進作用。希望有人可能因爲看了這本書,對動力裝置的研發産生興趣,投入到這個領域中去。

尾聲:曆史就是道!

中經總網王文慧:總體來說,我作爲一個非業內人士,讀這本書,看到了很多專業性的內容,如何讀這本書,您有沒有建議?

顔冬:把它當故事來讀,弗朗西斯培根說“讀史使人明智”。我沒有將“硬核科普”部分作爲附錄或腳注等方式分開書寫,覺得那樣會破壞閱讀的連續性,但如果部分讀者覺得這些段落不易理解,也可以跳過,這樣做並不破壞對這本書的整體閱讀感覺。其實,“硬核”部分並不難懂,以當代讀者的知識水平和領悟能力,只要略加一點耐心,完全可以理解。讀者朋友若讀完本書,相信對于航空發動機(包括蒸汽機和活塞式發動機)的那些事兒將會“門兒清”,不再人雲亦雲或雲裏霧裏。