現代科學認爲,人類誕生于200多萬年前,當時地球上生活著各種各樣的生物,猿類生物爲了能夠長久的發展下去,于是它們選擇了群居生活,群居生活不僅僅能夠有效的抵抗外來侵略者,還能夠促進彼此之間相互交流的機會,科學家經過研究發現,頻繁的交流能夠使猿類的大腦變得越來越聰明,由于猿類長期在一起生活,所以猿類的大腦變得越來越聰明,最終成功進化爲人類,人類作爲地球上最有智慧的生命,從誕生以後就開始不斷的研究和探索世界的奧秘,現在人類已經能夠走出地球探索宇宙,這說明人類科技發展的速度很快。人類之所以能夠有如此之快的發展速度,離不開科學家做出的貢獻。在人類曆史上,出現了很多偉大的科學家,比如說牛頓、愛因斯坦、哥白尼、伽利略等等。

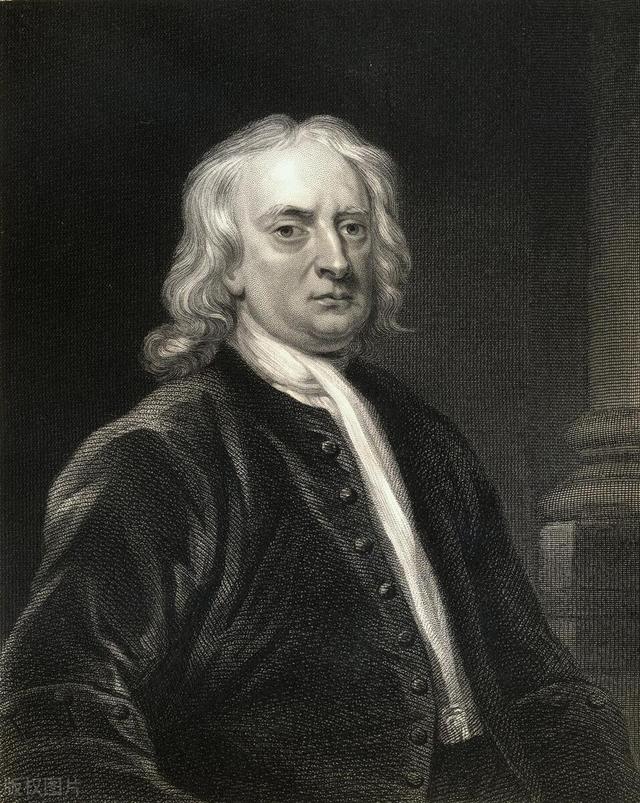

這些科學家爲人類的發展起到了非常重要的作用,根據科學家的研究我們能夠知道,在宇宙中存在四種基本作用力,這四種基本作用力對宇宙的影響非常巨大,第一種基本作用力就是引力,一說到引力,很多人都會想到牛頓,牛頓是第一個發現引力的人,據說在1666年的夏天,當牛頓坐在沃爾索浦的一棵蘋果樹下乘涼時,一個成熟的蘋果掉落在他的腦袋上,從而令他聯想到引力。雖然這看似一個傳說,但牛頓本人也承認這個說法。牛頓的萬有引力理論是力學史上的一項重大突破。它徹底改變了我們對宇宙運行規律的認識,引力給我們提供了一種普適的解釋,能夠描述天體間相互作用和運動規律,通過研究物體之間的引力,牛頓成功解釋了行星運行、月球軌道以及地球上物體的自由落體等現象。

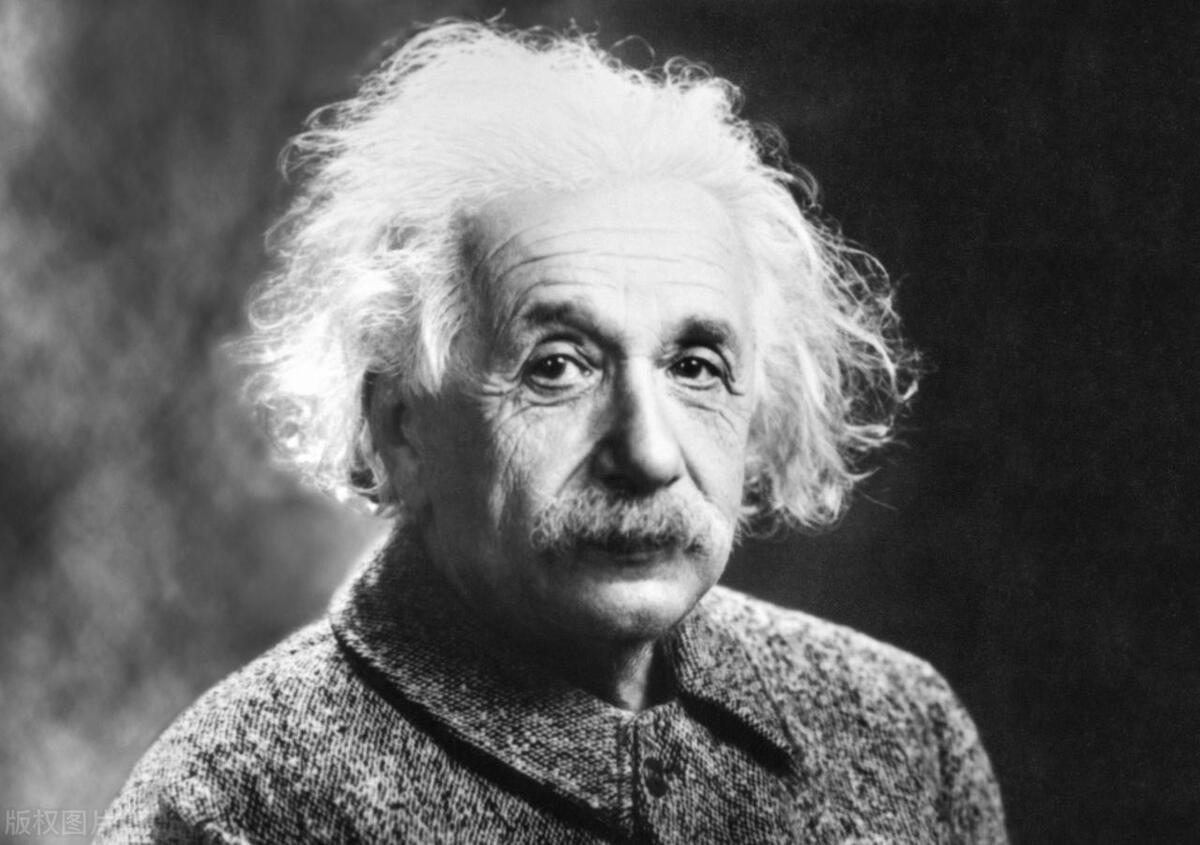

他提出了一個定量的引力公式,即萬有引力定律,通過引入質量和距離的概念,量化了物體之間的相互吸引力,這一公式的應用範圍廣泛,不僅僅適用于地球上的物體,還能夠解釋整個宇宙的運行,不過牛頓的萬有引力定律並非最終的定論,隨著科學的進步,愛因斯坦的廣義相對論在20世紀初提出,對引力的理解提供了全新的解釋,愛因斯坦指出,引力並非自然界的力,只是由于質量從而導致的時空彎曲,是一種幾何現象,其程度會隨著質量的增大而增強。按照愛因斯坦的解釋,引力其實是不存在的,他只是時空彎曲的一種表象,在1919年日全食的時候,科學家分別在不同的地方進行了觀測,最終得出的結果和愛因斯坦預測的是一樣的。

愛因斯坦認爲,質量才是引力的根本,這就像是一塊石頭丟進水裏,就會産生漣漪或者旋渦,由此影響周圍的物質,這種擾動表現出的現象就是時空旋渦,這種旋渦會影響在這個範圍物體的運動,産生相互掉進對方陷阱的現象,我們看到的就是物體的相互吸引,這其實就是引力,一般來說,質量小的物體引力非常微弱,因此一般很難表現和測量出來,到了大質量的天體,時空漩渦就會越猛烈,小的物體經過時就會掉入這個漩渦,看上去就被大天體吸引過去了,研究引力不僅僅能夠加深人類對自然界重要法則的理解,還能夠推進相關基礎學科和應用技術,對人類的發展意義深遠。

第二種力就是電磁力,電磁力是一種作用于帶電粒子之間的力,也稱爲洛倫茲力。它是由電荷的相互作用而産生的,異性電荷之間相互吸引,同性電荷之間相互排斥。電荷的大小決定了粒子之間電磁力的強度,電荷越高,電磁力越強。而且即使兩個帶電粒子相隔無限遠,它們之間的電磁力仍然存在,只是會非常非常的微弱。電荷是基本粒子的內秉性質。只有帶電粒子或帶電物質(帶有淨電荷的物質)才能夠感受到電磁力,也只有帶電粒子或帶電物質才能夠形成電場、磁場或電磁場來影響其它帶電粒子或帶電物質。在1905年愛因斯坦預言後被證實,其作用範圍無限遠。相對于我們生活中,比較容易感覺到的引力相比,電磁力非常神秘,我們看不見也摸不著。

偉大的麥克斯韋實現了電力和磁力的統一,實現了一次科學大飛躍,電力和磁力統稱爲電磁力:運動的電荷相互間除了有電力作用之外,還有磁力的作用,光子是傳遞電磁力的媒介,磁力實際上是電力的一種表現,在我們的生活中,遇到的大部分力是電磁力的表現,第三種力就是強相互作用力,這是一種只在微觀尺度上起作用的基本力,它可以使誇克之間産生強大的吸引作用,進而形成像中子、質子這樣的複合粒子,這種由強相互作用力形成的複合粒子被稱爲強子(hadron),除了形成強子之外,強相互作用力還有一個殘余效應,這種效應使得質子和中子之間也會産生強大的吸引作用,進而形成原子核。強相互作用力發現于20世紀中期,科學家在利用粒子加速器將高能粒子撞擊原子核的時候發現的。

在被撞碎的原子核的碎片中,不但存在質子和中子,還存在著一些其他類型的粒子,並且這些粒子的壽命非常短暫,它們很快就會發生衰變,于是科學家推測,這些粒子是由更小的基本粒子組成的,這種基本粒子就是誇克,強相互作用力有一個特點,那就是在其作用範圍內,它會隨著距離的增大而迅速增強,也會隨著距離的減小而迅速減弱,這被稱爲“漸進自由”。這種現象就會導致想要將兩個誇克彼此分開,就必須輸入很高的能量,而且能量大到足以將兩個誇克徹底分離之前,輸入的能量就足以激發出一對新的誇克,這時候舊的誇克還沒有分開,新的誇克就已經誕生了,在此之後,舊的誇克和新的誇克又會快速的結合在一起,進而形成兩對誇克。

第四種力就是弱相互作用力,這種基本作用力發現于20世紀初,當時的科學家觀察到,一些具有放射性的元素會自發地發射出電子或正電子等粒子,並使得原子核發生變化,這種現象被稱爲“β衰變”,在此之後,科學家逐漸意識到,造成“β衰變”的是一種新的基本力,並將其稱爲弱相互作用力。其機理是這樣的,原子核內的質子在弱力的作用下,質子內的一個上誇克變成了下誇克,這個質子就不帶電了,變成了中子(質子、中子和誇克的關系老妖會再寫一篇文章解釋),同時這個過程會釋放出一個W玻色子,但這個W玻色子的壽命非常非常短暫,它很快會衰變成釋放出一個正電子和一個電子中微子,這叫“正β衰變”,也就是說在弱相互作用下,一個質子變成了中子。

弱力和強力一樣,都是微觀尺度的力,首先它是真的弱,在有作用時,其力度也只有

科學家認爲存在一種新粒子,質量大致爲電子質量的32.7倍,或質子質量的2%,導致了這一反常現象,美國加州大學爾灣分校(UCI)研究團隊對匈牙利科學家的數據進行了進一步研究發現,新發現的粒子僅同電子和中子相互作用,且作用範圍十分有限,相互作用非常微弱,這有可能就是人們一直在尋找的第五種力。第五種力一直被視爲能夠解釋宇宙奧秘的關鍵,宇宙的演化是數億年來人類的未解之謎,雖然現在科學界普遍認爲宇宙誕生于138億年前的大爆炸,在138億年前,有一顆奇點發生了爆炸,奇點是一個質量無限大、能量無限大、熱量無限大、密度無限大、體積無限小的點,這個點爆炸以後,我們的宇宙快速的向四周膨脹,經過138億年的時間,宇宙才膨脹成我們現在所看到的樣子。

宇宙大爆炸理論基本沒有問題,但是也存在一些缺陷,如果利用目前人類已知的四大基本作用力來解釋宇宙的演化,還無法自圓其說,所以科學家認爲,宇宙中應該還隱藏著一種基本作用力,而這個基本作用力也許能夠解釋宇宙中的暗物質和暗能量,暗物質和暗能量在很早的時候就被科學家提出來了,科學家認爲,在我們的宇宙中,應該存在一種我們看不見也摸不著的神秘物質,這種物質就是暗物質,它不會和其它任何物質發生化學反應,而這種物質能夠釋放出一種非常強大的能量,這種能量就是暗能量,暗能量不僅僅能夠推動宇宙的膨脹,還能夠控制天體之間的運動,我們的天體之所以能夠穩定的在宇宙中運動,除了受到引力的影響之外,還受到了暗能量的影響。

不過到現在爲止,科學家還沒有找到暗物質和暗能量,對于它們科學家也只是猜測,或許只要我們能夠找到第五種基本作用力,科學家就能夠發現暗物質和暗能量,爲了尋找第五種基本作用力,科學家們也做了很多努力,在2022年中國科學技術大學杜江峰院士團隊與南京大學黃璞教授、何建華副教授等組成的聯合研究組,對一種重要的暗能量理論——變色龍理論進行實驗檢驗,未發現該理論預言的“第五種力”,從而排除了其作爲暗能量的可能,這是所有暗能量理論中首個確定性的實驗檢驗。變色龍理論是指傳遞力的粒子會根據周圍環境的物質密度而改變其質量,從而改變其強度和作用範圍,在質量大的地方,作用範圍就小,在星系之間質量小的地方,作用範圍就大,假如它恰好是斥力,就可以解釋宇宙爲何加速膨脹。

尋找第五種基本作用力不僅僅能夠讓人類的科技有很大的提升,它或許還是統一相對論和量子力學的關鍵,在四種基本作用力中,相對論能夠很好的解釋引力,但是無法解釋電磁力、強相互作用力和弱相互作用力,而量子力學能夠解釋電磁力、強相互作用力和弱相互作用力,但是卻無法解釋引力,既然宇宙中存在這些基本作用力,那麽就說明,只需要一種理論,就能夠將這些基本作用力全部解釋清楚,如果無法解釋清楚,那麽就說明人類提出的理論還存在一定的缺陷,這也是科學家一直在尋找第五種基本作用力的原因,想要徹底解開宇宙的奧秘,人類必須將宇宙中所有的基本作用力全部解開,這樣才有可能解開宇宙誕生的奧秘,小編希望人類能夠早日實現自己的夢想,對此,大家有什麽想說的嗎?