1936年,毛主席在延安對美國著名記者、作家埃德加·斯諾,回憶自己的早年經曆時說:

“《新青年》是有名的新文化運動的雜志,由陳獨秀主編。我在師範學校學習的時候,就開始讀這個雜志了。我非常欽佩胡適和陳獨秀的文章。他們代替了已經被我抛棄的梁啓超和康有爲,一時成了我的楷模。”

一時成爲青年毛主席的“楷模”胡適,其實只比毛主席年長兩歲,1891年2月17日出生于安徽績溪。1910年夏赴美留學,先入康乃爾大學習農科,後轉入文科。1915年入哥倫比亞大學,追隨實用主義哲學家杜威學習哲學。

1917年,胡適完成博士學位論文《古代中國邏輯方法之進化》。在此期間,胡適熱心探討文學改良方案,並試作白話詩。而他與《新青年》主編陳獨秀的通信,以及他的《文學改良刍議》一文的發表,更引發了一場聲勢浩大影響深遠的文學革命。同年,胡適學成歸國,被聘爲北京大學教授,並參與《新青年》雜志的編輯,至此一發而不可收,成爲新文化運動的主將之一。

五四時期,胡適連續撰寫《曆史的文學觀念論》《建設的文學革命論》等文,提倡“國語的文學,文學的國語”,並相繼完成《國語文法概論》《白話文學史》等著作,對白話文取代文言文而成爲現代中國人重要的思想和交流工具起了決定性作用。

青年毛澤東還在湖南長沙讀師範學校時,胡適早已成爲“白話文運動”的旗手,也成爲當時最有影響力的著名學者,此時的毛澤東對他推崇有加就不難理解了。

毛澤東與自己心中的“楷模”胡適,是在北京大學結識的。

1918年8月19日,毛澤東應在北大任教的恩師楊昌濟之召來到北京,隨後在北大圖書館謀到了一個月薪八個銀元的圖書管理員的職位。

彼時,胡適是北大最年輕的新派教授,毛澤東曾多次抽空前去旁聽過胡適的課,因而他曾一度稱自己也是“適之先生的學生”。毛澤東同蕭三等人經楊昌濟先生介紹,還特意專程拜訪過胡適,同胡適討論新思潮的各種問題。

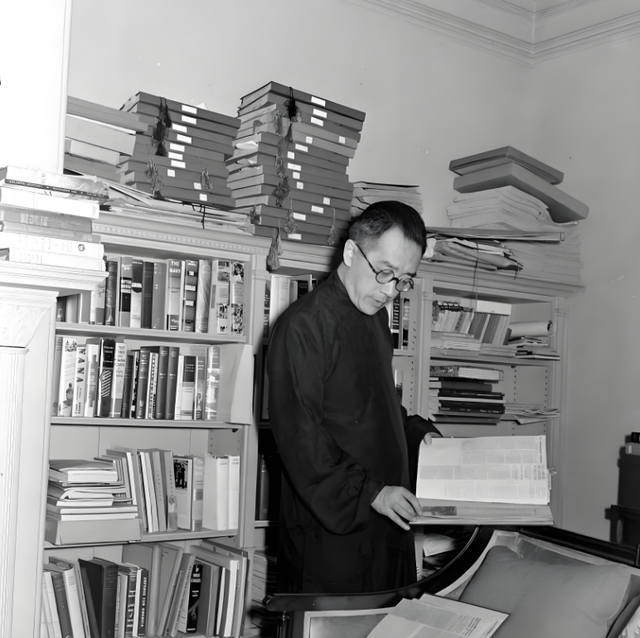

青年毛澤東在北大圖書館工作過的地方

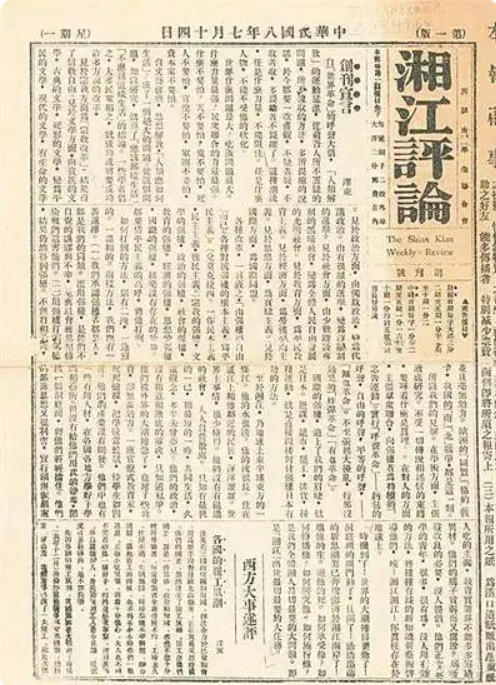

1919年7月14日,返回湖南的毛澤東在長沙創辦了《湘江評論》。與此同時,胡適在北京的《每周評論》上發表那篇有名的《多研究些問題,少談些主義》。

毛澤東如期把《湘江評論》寄給了胡適。胡適在8月24日的《每周評論》第36號上撰寫了《介紹新出版物》(署名“適”),高度評價了《湘江評論》:

“《湘江評論》的長處是在議論的一方面。《湘江評論》第二、三、四期的《民衆的大聯合》一篇大文章,眼光很遠大,議論也很痛快,確是現今的重要文字。還有‘湘江大事述評’一欄,記載湖南的新運動,使我們發生無限樂觀。武人統治之下,能産生出我們這樣的一個好兄弟,真是我們意外的歡喜。”

毛澤東其時是頗贊成胡適主張的“多研究些問題”的,他在湖南長沙組織了一個“問題研究會”。1919年9月1日,他在湖南起草了《問題研究會章程》,寄給北京大學的鄧中夏,刊發于10月23日的《北京大學日刊》。

1919年12月18日,毛澤東率領湖南“驅張代表團”第二次到達北京。他代表新民學會上書胡適,爭取胡適對湖南學生的支持。

第二次北京之行,毛澤東還專程拜訪了胡適。1920年1月15日的胡適日記中有:

“毛澤東來談湖南事。”

胡適晚年旅居美國期間,于1951年5月16-17日的日記上寫道:

“毛澤東依據我在1920年的《一個自修大學》的講演,擬成《湖南第一自修大學章程》,拿到我家來,要我審定改正。他說,他要回長沙去,用‘船山學社’作爲‘自修大學’的地址,過了幾天,他來我家取去章程改稿。不久他就回湖南了。”

1920年4月11日,毛澤東從北京搭乘火車,輾轉南京,曆經25天後于5月5日抵達上海,他在哈同路民厚南裏29號(今安義路63號)寓居了兩個月零兩天。

毛澤東與居住于此的其他三名新民學會會員李思安、李鳳池、陳書農過著非常清苦的生活,他們每人每月僅三元零用錢,四個人輪流做飯,經常以蠶豆煮米飯、青菜豆腐湯果腹充饑。 難以爲繼時,就參加工讀互助團。

毛澤東接受的工讀互助團的項目是洗衣服。由于接送衣服路途較遠,需搭乘電車,這樣一去一來,洗衣所得的報酬基本上都花在了車費上,因此生活總是過得捉襟見肘。

6 月 7 日,毛澤東寫信給遠在北京的亦師亦友的黎錦熙:“工讀團殊無把握,決將發起者停止,另立自修學社,從事半工半讀。 ”

此次在上海,毛澤東多次拜訪居住在環龍路老漁陽裏2號的陳獨秀先生。 其時,陳獨秀已將《新青年》雜志從北京遷至上海編印發行,上海成爲中國馬克思主義傳播的中心,陳獨秀等人正在著手中國共産黨的創建工作。

毛澤東與陳獨秀專門討論讀過的馬克思主義書籍。在陳獨秀的影響下,毛澤東的思想發生了重大轉變。正如他後來在延安同美國記者斯諾交談時所回憶的:

“我第二次到上海去的時候,曾經和陳獨秀討論我讀過的馬克思主義書籍。 陳獨秀談他自己的信仰的那些話,在我一生中可能是關鍵性的這個時期,對我産生了深刻的印象...... 我一旦接受了馬克思主義是對曆史的正確解釋以後,我對馬克思主義的信仰就沒有動搖過...... 到了1920 年夏天,在理論上,而且在某種程度的行動上,我已成爲一個馬克思主義者了,而且從此我也自認爲是一個馬克思主義者了。 ”

1920 年 6 月 11 日,“驅張運動”告捷,張敬堯逃離湖南。 7月5日毛澤東離開上海,7月7日返回長沙。

在抵達長沙的第三天,7月9日,毛澤東給在北京的胡適寄去一張明信片。

1920年7月9日,毛澤東致胡適明信片正面

這是一張中華民國郵政明信片,上面的字是毛澤東用毛筆書寫的。明信片正面收信人爲“北京南池子緞庫後胡同胡適之先生”,寄信人爲“毛澤東寄寓長沙儲英源楚怡小學校”,日期“七、九”。

在明信片的背面,毛澤東寫道:

適之先生:

在滬上一信,達到了麽?我前天返湘。湘自張去,氣象一新,教育界頗有蓬勃之象。將來湖南有多點須借重先生,俟時機到,當詳細奉商,暫不多贅。此頌教安。

1920年7月9日,毛澤東致胡適明信片背面

從“將來湖南有多點須借重先生,俟時機到,當詳細奉商”一句,可以品味出毛澤東對胡適的敬重之情。

1920年一別之後,由于階級立場的截然不同,毛澤東和胡適也分別走上了截然迥異的道路。

毛澤東致全力于開展共産主義革命運動,1927年率領工農紅軍走上了井岡山,1935年經長征到達陝北後,逐步躍升爲中共最高領袖。

而具有頑固資産階級思想的胡適,一步步投靠了國民黨蔣介石。1932年,他被國民黨政府聘爲全國財政委員會委員。1933年,他又被聘爲農村複興委員會委員。1938年,他當選爲“國民參政會”參政員。1938至1942年,胡適出任駐美大使。

1943年10月,胡適應美國哈佛大學之邀,演講《中國曆史文化》;同年,應聘爲美國國會圖書館東方部名譽顧問。1945年3月27日,胡適擔任中國出席舊金山聯合國大會代表團代表;4月25日,出席舊金山聯合國制憲會議。

青年毛澤東在北大圖書館當管理員的時候,與胡適的“高徒”傅斯年有過交集,但是彼此之間似乎並未建立良好的關系。

傅斯年,字孟真,比毛澤東小3歲,1896年3月生于山東聊城一個舉人之家。1913年,考入北京大學預科。1916年升入北京大學國文系。傅斯年在北大讀預科時,表現傑出,雖然他不是當時北大唯一的天才學生,但被誇張地稱爲“孔子以後第一人”“黃河沿岸的第一才子”。

1917年,傅斯年發表了《文學革新申義》,以響應胡適的《文學改良刍議》,提倡白話文。

1918年夏,受到民主與科學新思潮的影響,傅斯年與羅家倫、毛准等組織新潮社,創辦《新潮》月刊,提倡新文化,影響頗廣,從而成爲北大學生會領袖之一。

傅斯年

與此同時,擔任北大圖書館管理員的毛澤東,從事打掃圖書館、整理圖書等工作,收入很低。北大教授的月薪大多爲二三百銀元,毛主席每月薪金卻只有八銀元,是最低一級的工薪。

1936年,在陝北的窯洞裏,毛主席對美國記者斯諾回憶道:

“我的職位太低了,人們都躲著我。我的工作之一是登記來讀報紙的人的名字,但是對大多數人而言,我並不作爲一個人而存在。來讀的人之中,我認出了這次學生運動的著名的領袖的名字,如傅斯年、羅家倫及其他人,我對他們充滿了好奇,我竭力想同他們談論政治和文化,但他們都是大忙人。他們沒有時間聽一個操南方口音的圖書管理員講話。”

然而,27年後,在北大圖書館沒有耐心聽青年毛澤東“講話"的傅斯年,來到延安,卻受到了已成爲中共領袖的毛主席的熱情接待。

1945年5月,在歐洲戰場上,盟軍打垮了不可一世的德國法西斯,與德國狼狽爲奸的日本帝國主義也走上了窮途末路。

與此同時,即將取得抗日戰爭勝利的中華大地上,關于建立聯合政府,國共兩黨爭執不下,各不相讓,大有劍拔弩張之勢。

當此之時,一些民主人士認爲,抗戰勝利後應由在各方共同執政,應盡力促成由各黨各派共同參與、掌控的聯合政府。于是,他們以“中間人”的身份在在國共兩黨之間積極奔走,斡旋調停。

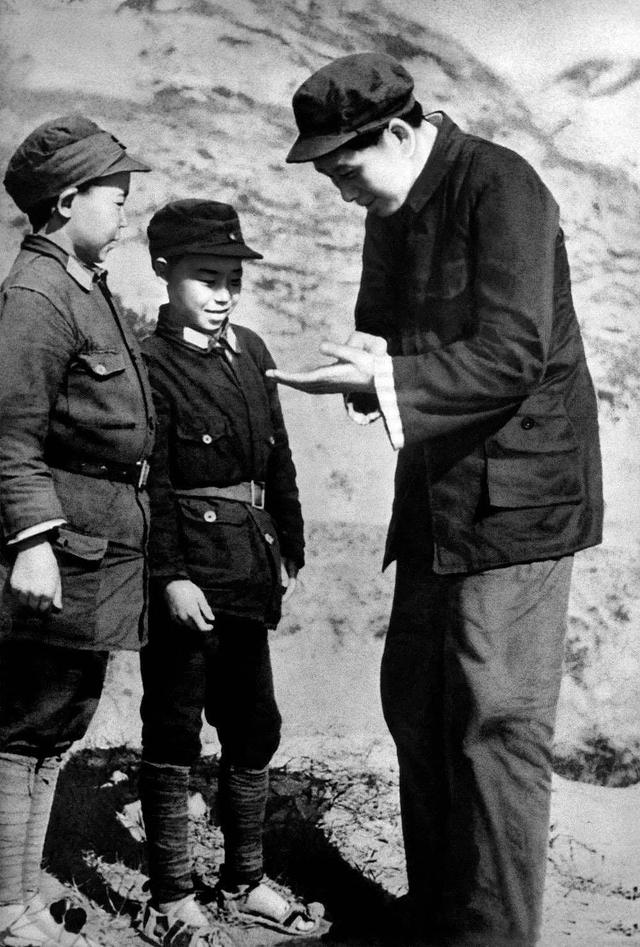

1945年7月1日,國民參政員黃炎培、褚輔成、左舜生、章伯鈞、傅斯年、冷遹一行六人,乘專機到達延安。毛主席、朱德、周恩來等中共領導人親自到機場迎接。

1945年7月2日下午,毛主席、周恩來、朱德等設宴招待傅斯年等六位參政員。宴會上毛主席、周恩來分別作了歡迎辭和祝酒辭。

毛主席風趣地對傅斯年說:“我們老相識了,在北京大學時我就認得你,你那時名氣大得很,被稱做孔子以後第一人哩!”

傅斯年連忙說:“毛先生過譽。那是同學們的戲谑之詞,何足道哉!”

7月4日晚,毛主席特邀傅斯年到他辦公的窯洞裏單獨晤談。二人回首往事,縱論天下形勢,相談甚歡。

毛主席肯定和稱贊傅斯年在新文化運動和五四運動中作出的曆史性貢獻。傅斯年謙虛而得體地回答道:“我們不過是陳勝、吳廣,你們才是項羽、劉邦。”

“你們”,當然是指此時爭天下的毛主席和蔣介石。

傅斯年既是胡適的學生,又是胡適的摯友。因此,在與傅斯年的徹夜長談中,毛主席以學生的身份請傅斯年代他向遠在美國的老師胡適問好。

從延安回到重慶,黃炎培先生出版了《延安歸來》,對在延安的所見所聞大加贊賞,說延安“一片光明,溫暖而自由”。

然而,傅斯年卻並沒有因徹夜促膝長談而對毛主席産生良好的印象,他在重慶的報紙上發表文章說毛澤東的氣度“咄咄逼人”,同時,他也通過文章向自己的老師兼朋友胡適轉達了毛主席的問候。

幾個月前,1945年3月27日,國民黨行政院發表胡適爲出席舊金山聯合國大會代表團代表。4月25日,聯合國大會中國代表團中的中共代表董必武按毛主席指示與胡適長談,希望胡適支持中國共産黨的主張。然而,胡適卻搬出《淮南子》的無爲主義,規勸中國共産黨從事單純的政黨活動,作爲國內的第二大黨參加選舉。

幾個月後,當看到傅斯年發表的文章中特意轉達中共領袖毛主席再次對他的問候後,胡適並沒有改變自己的立場。8月24日,胡適在紐約發了一封著名的電報給毛主席:

潤之先生:

頃見報載傅孟真兄轉達吾兄問候胡適之之語,感念舊好,不勝馳念。

前夜與董必武兄深談,弟懇切陳述鄙見,以爲中共領袖諸公今日宜審察世界形勢,愛惜中國前途,努力忘卻過去,瞻望將來,痛下決心,放棄武力,准備爲中國建立一個不靠武裝的第二大政黨。公等若能有此決心,則國內十八年糾紛一朝解決,而公等廿余年之努力皆可不致因內戰而完全消滅。試看美國開國之初,節福生(即傑弗遜——作者注)十余年和平奮鬥,其手創之民主黨遂于第四屆選舉取得政權。又看英國工黨五十年前僅得四萬四千票,而和平奮鬥之結果,今年得千二百萬票,成爲絕大多數黨。此兩事皆足供深思。中共今日已成第二大黨,若能持之以耐力毅力,將來和平發展,前途未可限量。萬不可以小不忍而自致毀滅!

屈指算來,胡適給已成爲中共領袖的毛澤東發這電報,距離1920年7月毛澤東滿懷恭敬地給他寄明信片,已經整整25年了!

很顯然,在這封電報中,“書生氣”很濃的胡適,把賭注全押在國民黨蔣介石身上。他認爲抗戰勝利後,一旦國共開戰,中共和毛澤東會“自致毀滅”。

這封電報壓軸的最後四個字“自致毀滅”,不留余地,且近乎是一種言語上的威脅,毛澤東讀後內心的“不適”可想而知。胡適研究新文化、研究學問確實有過人之處,但是對中國未來發展大趨勢的觀察和分析顯得很幼稚。

胡適發這封電報的時候,正值蔣介石三次電邀毛主席赴重慶共商國是。而蘇聯領導人斯大林于胡適電報之前兩天,也催迫毛主席去重慶與蔣介石會談。斯大林的電報說:“坦率告訴(中共),我們認爲暴動的發展已無前途,中國同志應尋求與蔣介石妥協,應加入蔣介石政府,並解散其部隊。”

對斯大林的這封電報,毛主席非常不滿,1949年底,毛主席去莫斯科終于表達了自己的不滿。據此類推,對于胡適所發的這封電報,毛主席的不滿,自然是可想而知了。

1946年7月5日,胡適從美國回國。11月,他不顧衆人的反對,脫去自己極力標榜的“自由”和“民主”的外衣,趨炎附勢,出席了所謂的“國大”。作爲第一個大會執行主席,他主持通過了蔣介石炮制的《中華民國憲法草案》,以其在海內外思想文化界的獨特影響力,粉飾了蔣介石“民主”的僞裝,竭盡全力爲其“捧場”。

1948年11月20日,在內戰大局已定的情況下,胡適在北平傅作義的華北“剿總”講演時,還在信口雌黃,胡說什麽“和比戰難”“苦撐等變”,還把國民黨的內戰比作是“聖戰”,是“民主、自由、平等與集權、恐怖、殘忍,兩種不同生活方式的鬥爭”,肆意攻擊共産黨和共産主義,決然與自己曾經很欣賞的“學生”毛澤東在政治上分道揚镳了!

據胡適的學生季羨林回憶:

“有一天我到校長辦公室去見適之先生,一個學生走進來對他說:昨夜延安廣播電台曾對他專線廣播,希望他不要走,北平解放後,將任命他爲北大校長兼北京圖書館的館長。他聽了以後,含笑對那個學生說:人家信任我嗎?”

胡適沒有搭乘蔣介石的飛機直接去台灣,而是于1949年4月6日,在解放軍的隆隆炮聲中再次登上從上海開往美國的輪船。他住在紐約東81街104號一所破爛不堪的公寓裏,爲了避免經濟狀況陷入絕境,這位曾經叱咤風雲的五四新文化運動旗手,不得不接受普林斯頓大學的聘請,在葛思德東方圖書館做一個管理中文圖書的小職員。

1948年12月15日,胡適匆忙離開北京之時,將大量書籍、文稿、信件等東廠胡同寓所裏。新中國建立後,這些資料經整理後存放于社科院近代史所、中央檔案館等處。

正是在整理這些資料的過程中,工作人員發現塵封了28年的1920年7月9日青年毛澤東親筆寫給胡適的明信片。這封明信片是迄今爲止可見到的毛澤東與胡適唯一的通信資料,極爲珍貴,如今保存在中央檔案館裏。