40歲以前,秦桧被公認爲“愛國英雄”。

那時,在宋末的洪流中,他充當太學生的領袖,反對宋廷割地賠款,抗金態度堅決。要不是因爲靖康之變,或許終其一生,他都不會口碑撲街。

然而,隨著金兵南掠,徽、欽二帝被迫奉表北上,前半生極度忠于趙宋皇室的秦桧也淪爲了金人的俘虜。或許是在金人的威逼利誘下未能守住底線,秦桧自此開始見風使舵,對征服者搖尾乞憐。

在北上四年後,建炎四年(1130)秋,秦桧突然攜家帶口坐著一葉扁舟自海路南歸。

彼時,宋欽宗之九弟、康王趙構已在建康(今江蘇南京)登基。宋高宗趙構的即位,讓金兵南掠的勢頭更加猖獗。爲了鏟除宋室殘余勢力,金兀術率金兵“搜山檢海抓趙構”。後幸得嶽飛、韓世忠等抗金將領死戰不退,宋高宗才轉危爲安,逗留越州(今浙江紹興)。

秦桧的突然“回歸”,讓惶惶不可終日的宋高宗倍感欣慰。他將秦桧視作趙宋王朝的蘇武,贊許他“忠樸過人”。而秦桧也對宋高宗表示出極度熱忱,回朝後就首倡“議和”,提出“如欲天下無事,須是南自南,北自北”的口號,引發一時朝堂熱議。

可對于秦桧這樣一名“脫北者”,南宋文武群臣始終不信任。

畢竟,除了“南北分治”這種分裂王朝的思想外,自靖康之難以來,被虜北上的前宋官員及皇室成員數不勝數,其他人要麽杳無音訊,要麽就如張叔夜、何㮚等自戕而亡,秦桧究竟是如何能獨善其身、拖家帶口、毫發無損地南渡效宋?

于是,自打秦桧主理南宋朝政起,一種“秦相公爲細作”的說法就流傳開來了。

01要判斷秦桧是否“變節”,最直接的方法就是看他到底是怎樣回到南宋的。

據宋初史學家李心傳的《建炎以來系年要錄》引述秦桧《北征紀實》稱,秦桧一行是從楚州(今江蘇淮安)逃難回來的。追隨二帝北上後,秦桧即被金太宗賜給了自己的堂弟撻懶,撻懶見他文筆尤佳,這才先充“任用”,留其家眷在燕山府(今北京)。此後,撻懶的軍隊轉戰淮東戰場,秦桧也被迫隨軍來到了楚州,目睹金兵對宋人開戰。

秦桧稱,自己內心尤爲掙紮,所以在撻懶駐軍楚州時,他便頓生心意,想要脫北南歸。考慮到隨自己被俘入金的有妻子王氏、小奴硯童、小婢興兒、禦史衛司翁順及燕人高益泰等,他遂“厚賄”金人頭目,使其家眷得以混入金兵之中,等待他發動楚州出逃計劃。

傳爲秦桧畫像。圖源:網絡

不過,撻懶的部隊一向戒備森嚴,他們原本打算騎馬出逃,但發現周圍都是埋伏,才考慮走水路。爲此,秦桧稱,他尚在楚州時就意識到這一細節。他曾尋訪“能操舟行船之人”,准備隨時奪船而走。

後來,某個深夜,金兵防備松懈,秦桧果斷聯系船家,攜家眷登船,當夜就行舟六十裏,抵達長江邊的丁家寨。當時,丁家寨有位丁將軍,遠近聞名。但很不湊巧,秦桧一家抵達丁家寨時,丁將軍正好染病在床。直到第三日,精神有了些許好轉的丁將軍,才派副將劉靖等人以酒招待秦桧一行。然而,劉靖沒安好心,在招待席間就想謀財害命,幸得秦桧警醒,面斥劉靖,並迅速離開丁家寨。這樣,一行人才得以平安趕赴行在臨安。

秦桧的自述,乍看之下似乎毫無漏洞,但細品便能發現,他所說的,恐怕自己都圓不回來。于是,李心傳引述完秦桧的自辯後,對秦桧順利南歸提出了三點無法反駁的質疑:

其一,自中京至燕千裏,自燕至楚州二千五百裏,豈無防禁之人,而逾河越海並無譏察?

其二,(秦)桧自謂隨軍至楚,定計于食頃之間,向使金人初無歸桧之意,第令隨軍,則質其家屬必矣,胡爲使王氏偕行?

其三,(秦)桧自敘乃雲,劉靖欲殺己以圖其囊橐,既有囊橐,豈是奔舟?

從秦桧自稱的燕山府到楚州,即使是交通便利的今天,開車走高速也得行進800多公裏。古代行軍條件簡陋,除了遇水坐船外,大部分路程都是靠雙腳丈量,秦氏一族有男有女,且大多養尊處優,即便充作金兵的他們突然戰鬥力爆表,且能分配到一人一馬作戰,面對兩軍混戰的狀況,要想毫發無損地活下來,絕非易事。

而且,從楚州南歸臨安,先不論一艘小船能否坐下這麽多人,秦桧逃回南宋之事,按其所述是秘密行動,而兩地有千裏之遙,途中不免要跋山涉水,一群人在兩軍交戰前線穿梭前行,到底是如何躲過金軍的嚴密封鎖的?

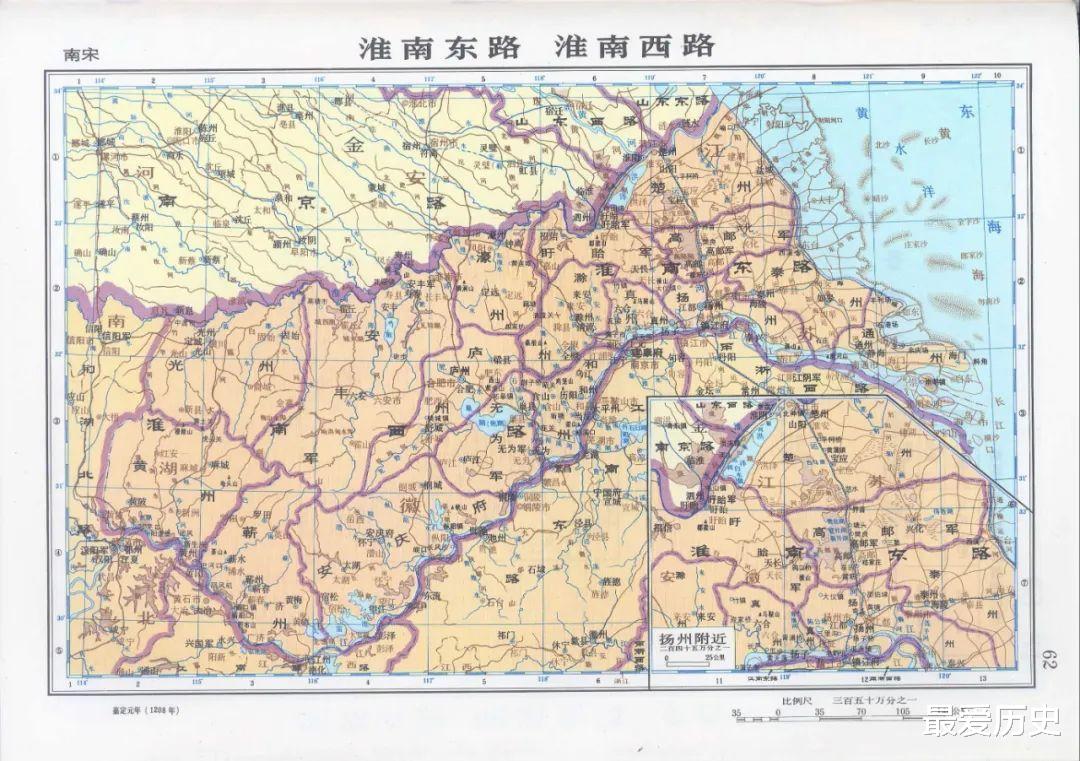

南宋時期兩淮路地圖。圖源:中國曆史地圖集

另外,秦桧自述,丁家寨的副將劉靖見財起意,欲謀財害命,倘若秦桧真有心回歸宋朝,在緊急逃命的狀態下,還有心思仔細收拾細軟?

種種疑點說明,秦桧的南歸自述,要麽是他的誇張之詞,要麽是他隱瞞了一些不堪的過去,意在洗白自己。

02李心傳針對秦桧提出的質疑,其實也是南宋朝堂的普遍質疑。南宋初年的大臣向子忞、翟汝文、常同、朱勝非等就曾認爲秦桧有“變節”的嫌疑,甚至連宋高宗一開始都不信任秦桧。據《宋史》記載,秦桧死後,宋高宗曾高興地對身邊的宿衛大將楊存中說:“朕今日始免靴中置刀矣!”

宋高宗。圖源:影視劇照

可是,秦桧在北宋時期有過“力主抗金”的過往,回歸南宋以後,宰相範宗尹、同知樞密院事李回等人仍堅持認爲,秦桧乃宋室良臣,宜薦予宋高宗特擢任用。

對此,時爲直秘閣的向子忞力阻秦桧晉升:“與(秦)桧同時被執軍前鮮有生者,獨桧數年之後,盡室航海以歸,非大奸能如是乎?”而時任禦史中丞的常同在得知朝廷要大用秦桧時,也發出警告:“(秦)桧自金歸,受其大帥所傳密谕,陰爲金地,願陛下察其奸!”

後來,秦桧爲相,打算收買人心,引薦翰林學士翟汝文爲參知政事,結果卻被對方指著鼻子臭罵作漢奸、金人間諜,搞得秦桧一時下不來台。

可惜的是,向子忞、翟汝文等人的指控並未提供真憑實據。唯有朱勝非在其著作《秀水閑居錄》中記錄了秦桧南歸宋朝的全過程:“秦桧自京城隨金北去,已被金人達蘭(撻懶)郎君任用。金騎渡江,與之俱來,回至楚州,金遣舟送歸。(秦)桧,王仲山婿也,別業在濟南,金爲取千缗赆其行。桧之初歸,自言殺金人之監己者,奪舟來歸,然全家同舟,婢仆亦無故,人皆知其非逃歸也。”

作爲宋高宗的“從龍文臣”,在秦桧南歸以前,朱勝非曾協助嶽飛等人從平苗、劉之變,力保宋高宗稱帝。對于秦桧突然拖家帶口從北方潛回,他第一反應就是,此人來路不正,極有可能背負著某個特殊任務。

朱勝非畫像。圖源:網絡

按照朱勝非的敘述,秦桧此番得以回歸宋朝,少不了金人的鼎力相助。

秦桧是宋朝叛臣王仲山的女婿。此前,王仲山與其弟王仲嶷曾分別出任江西撫州、袁州(今江西宜春)知州。南宋初年,金軍南下攻打江西、搜捕趙構時,王氏兄弟幾乎未作任何抵抗,便“以城降拜”,投靠金人,賣主求榮。由于王仲山是北宋山東籍宰相王珪之子,南宋著名女詞人李清照的舅父,因此,王氏一族在濟南頗具聲望,多有置業。這回秦桧能夠“逃歸”,靠的就是金人變賣其老丈人的私産,獲錢千缗,以資路費。換而言之,秦桧自言“奪舟來歸”,實際上應是他與金人通力合作後,金人給他預設的一種逃歸假象,目的就是爲了欺騙南方這一大幫宋朝遺臣。

不過朱勝非所言,同樣存在漏洞。

正如他所說,金人曾爲秦桧“取千缗赆其行”。我們知道,北宋時期出現了中國最早的紙幣——交子,但金人並不用交子,所以他們能給到秦桧的,只能是實打實的銅錢硬幣。宋史學者王曾瑜先生考據,宋朝銅錢的標准重量是每貫(缗)五宋斤。依一宋斤約爲六百克計,約折合三千克。鐵錢“小錢每十貫,重六十五斤,折大錢一貫,重十二斤,街市買賣,至三、五貫文,即難以攜持”。也就是說,朱勝非《秀水閑居錄》所言如無誇張想象的成分,秦桧手裏的那筆錢,別說三五個人扛著走不動,就是真如秦桧所言,讓丁家寨副將劉靖帶著一隊人馬來劫財,也不一定能全數劫走。

03問題來了,朱勝非是如何獲知秦桧南歸的具體細節的?此中記載,或許也有不少來自其本人的臆測乃至政治攻讦。

紹興元年(1131)二月,秦桧升任參知政事,位列副相。他得以升遷,全靠宰相範宗尹鼎力相助。範宗尹少年得志,才三十出頭就是百官之首。可相較于他的前輩,範宗尹在宋朝宰相群體裏的政績算中等偏下。他是堅定的“主和派”,宋欽宗尚在位時,他就極力避戰主和。因此,即使獲得宋高宗信任,年紀輕輕身居高位,但他在朝中依舊沒能贏得多少政治聲望。爲此,範宗尹竭力拉秦桧入夥,爲自己造勢。

然而,自南歸以來,秦桧就一直緊盯宰相名位。範宗尹向他抛來“橄榄枝”,他一方面答應做對方的盟友,另一方面已想好如何拆對方的台——“(秦)桧力引一時仁賢,如胡安國、程瑀、張焘之徒,布在台省,士大夫亟稱之。”

後來,範宗尹建議宋高宗追奪宋徽宗以來“濫賞”的恩典時,觸了黴頭。宋高宗以一句“朕不欲歸過君父,斂怨士大夫”駁斥了範宗尹的提議,而秦桧也適時地跳出來,檢舉揭發“盟友”範宗尹屍位素餐,致使後者在一片怒罵聲中罷官離場。

秦桧原本以爲,範宗尹出缺,論資排輩應該輪到自己補缺相位了。沒想到,宋高宗竟破天荒地起用“主戰派”大臣呂頤浩爲相。

南宋名相呂頤浩。圖源:網絡

這下,可把秦桧逼急了。他一邊聲稱自己“有兩策可聳動天下”,一邊調用親信黨羽,爲其當選宰相造勢。最終,迫于輿論壓力,宋高宗答應任命他爲右丞相,與呂頤浩分理朝務。可這依舊無法滿足秦桧的權欲。爲了把呂頤浩排擠出朝,他趁呂頤浩都督江、淮、荊、浙諸軍事時,特設“修政局”,大肆參議呂頤浩的施政方針,意圖“複制”打壓範宗尹的方式,將呂頤浩踢出權力中心。

然而,呂頤浩並非“軟柿子”,見秦桧故技重施,不甘示弱的他遂向宋高宗薦舉朱勝非爲侍讀,並督江、淮、荊、浙諸州軍事,主動將自己手中的部分相權讓渡給朱勝非,使之成爲與自己政治意圖一致的“反桧”盟友。

在呂頤浩、朱勝非以及殿中侍禦史黃龜年的共同彈劾下,秦桧上任右丞相不足半年,便罷相出任閑職。及至數年後秦桧徹底掌權,朱勝非才因反對他而“廢居湖州八年”,直至紹興十四年(1144)去世。

可見,朱勝非與秦桧自始至終都是勢同水火的政敵。

另據何忠禮先生考證,朱勝非的《秀水閑居錄》除了有言秦桧乃金人“縱歸”之奸細外,對于部分與呂頤浩政見不一的官員也有不同程度的诋毀,如針對名相趙鼎。在韓世忠敗金兵于黃天蕩之際,呂頤浩曾上書懇請宋高宗禦駕親征,給前線將士打氣。趙鼎則力勸不可,遂與呂頤浩結下梁子。朱勝非撰寫《秀水閑居錄》時,就言趙鼎“嘗失身于僞楚,初無敢薦者,而(張)浚獨薦爲言事官,(趙)鼎德之”。事實上,在趙鼎最初的仕途履曆中,張浚只推薦趙鼎出任過“司勳郎中”一職。此官隸屬于吏部,職掌官吏勳級,與朱勝非所言執掌谏議職能的“言事官”天差地別。

據此推斷,朱勝非的《秀水閑居錄》很有可能是基于政治立場的記述,而非基于事實書寫。反正秦桧的所作所爲,本就夠得上奸臣的惡名,在此之上給他安個“金人細作”的身份,似乎也無傷大雅。

04既然沒有客觀證據證實秦桧乃金人間諜,那麽,秦桧就真的只是宋室大奸臣,而非金人間諜嗎?

要相信,萬物皆留痕,事過必有迹。我們不妨看看金朝的史料有沒有留下相關的“痕迹”。

在官方修撰的《金史》中,並未發現相關的蛛絲馬迹。不過,今天能夠看到的除《金史》外唯一一部金代紀傳體通史《大金國志》,卻有秦桧受金國派遣、回南宋當間諜的記載:

天會八年,諸臣慮宋君臣複仇,思有以止之。魯王曰:“惟遣彼臣先歸,使其順我。”忠烈王曰:“惟張孝純可。”忠獻王曰:“此事在我心裏三年矣,只有一秦桧可用。我喜其人,置之軍前,試之以事,外雖拒而中常委曲順從。桧始終言‘南自南,北自北’,因說‘許某著手時,只依這規模分別’。今若縱之歸國,彼必得志。”

按照金人語境,《大金國志》中提及的天會八年,即南宋建炎四年(1130)。而文中的“魯王”“忠烈王”“忠獻王”,則指金國宗室撻懶、斡本、兀術。據古籍研究學者崔文印先生考證,《大金國志》的這段記述,實際是引用于另一本史料筆記《金國南遷錄》。

照這份史料所載,秦桧之所以選擇在建炎四年出逃金國返回南宋,完全是金朝上層提前籌謀的結果。當時,金朝十分擔心宋朝君臣上下勠力一心,北伐中原,收複失地。爲此,撻懶、斡本、兀術三名宗室重臣曾關起門來開了個小型會議,計劃派一名間諜返回南宋,擾亂敵方政局。

金兀術。圖源:影視劇照

在會議上,斡本首先提出派僞齊丞相張孝純回南宋當間諜,但金兀術表示,此計劃已在他心中籌謀了三年之久。他認爲,秦桧是金朝“活間計劃”的不二人選。因爲,秦桧爲人表裏不一,陰險狡詐。另外,秦桧支持“南北分治”,如果將秦桧塞回南宋,並使其身居高位,日後金國必能在兵不血刃的前提下,依靠秦桧爲所欲爲。

盡管《金國南遷錄》言之鑿鑿,但此書自面世以來,幾乎所有的史學家都認爲,書中所記,妄言甚多,不可相信。其中,最早證僞此書的,亦是南宋藏書家陳振孫。

陳振孫認爲,《金國南遷錄》全書的措辭及表達極似宋人筆法,全然沒有金人聊天時會經常出現的口語習慣。而且,所謂“忠烈王”“忠獻王”之述,都是後人給已逝先人的谥號,在漢化程度相對不高的金朝初年,這種表述根本不可能存在。

曆史學者鄧廣銘對陳振孫的觀點極表贊同。鄧廣銘在研究中發現,《金國南遷錄》有諸多曆史謬誤,譬如金世宗在位二十九年,年號大定,一直未改,而該書開篇就敘說金世宗卒于興慶四年,金章宗繼位後改元天統,天統四年誅殺鄭王允蹈等,與正史記錄完全不符。

由此可知,即使有《大金國志》《金國南遷錄》背書,想要從側面證實秦桧是金國奸細,還是具有一定爭議的。

05在以“莫須有”的罪名殺害嶽飛之前,秦桧所做的最引天下人憤恨之事,當屬促成宋高宗與金朝方面達成“紹興和議”。

根據和議的要求,南宋須立即解除嶽飛、韓世忠、張俊等三名中興名將的兵權。同時,和議簽署之日,南宋須對金稱臣,每年納貢銀、絹各25萬兩、匹。作爲交換,金朝歸還宋徽宗靈柩,並給在押的宋欽宗提高待遇。

嶽飛。圖源:影視劇照

就算條件如此苛刻,金國在與南宋簽訂此和約時仍覺條款加得不夠。據《四朝聞見錄》記載,紹興和議原文件的末尾,金國使者還附加了一項條款:“不許以無罪去首相!”

當時,呂頤浩、朱勝非、趙鼎等南宋早期丞相,早就在與秦桧的政鬥中落敗,或死,或被貶斥出朝。偌大的朝廷,僅剩秦桧一人獨攬朝政。金人提出這一附加條款,言外之意就是要讓秦桧繼續當宰相,從而維護金國的既定利益。金人爲何如此熱衷于確保秦桧的宰相地位,這就很值得細品了。

即便有紹興和議的保證,嶽飛的死敵金兀術在臨終前仍十分擔心南宋方面會在不久的將來反攻北方。金兀術在遺囑中反複叮囑金熙宗,要謹防宋朝勢力增長,“如宋兵勢盛敵強,擇用兵馬破之;若制禦所不能,向與國朝計議,擇用智臣爲輔,遣天水郡公(趙)桓安坐汴京,其禮無有弟與兄爭,如尚悖心,可輔天水郡公並力破敵”。

可見,紹興和議的簽訂,只是金朝牽制南宋王朝勢力增長的一種手段。對于抱議和態度的宋高宗,金朝高層可以說是從未對其施予過信任。金朝的算盤是,一旦無法鉗制南宋,便考慮立被俘虜的宋欽宗趙桓,與南宋爭正統。

反過來看,金朝高層在未知南宋是否會有更進一步的抗金舉動之前,對其當朝宰相秦桧施加絕對的信任與善意,就不得不令人懷疑,這其中定有常人難以窺探的秘密。

正如王曾瑜先生所言,金人如何放秦桧歸宋,若能留下詳實的曆史記錄,反而是怪事。畢竟,在任何一個政權的曆史中,若一個間諜的變節詳情被事無巨細地記錄在案,他的“無間道”行爲也必然難以成功。

總之,對于秦桧這等權奸而言,哪怕沒有確鑿證實其爲漢奸的證據,也不妨礙恨不得食其肉、寢其皮的老百姓將其炮烙油炸,以泄私憤。在今天的江浙滬一帶,人們仍然習慣將早餐必吃的油條稱作“油炸桧”,這已經不僅是一種食物,更是一種曆史記憶,一種對奸臣的痛恨以及對正義的堅持。

參考文獻:

[元]脫脫:《宋史》,中華書局,1997年

[宋]李心傳:《建炎以來系年要錄》,中華書局,2000年

[宋]葉紹翁:《四朝聞見錄》,中華書局,1989年

[宋]宇文懋昭撰,崔文印校證:《大金國志校證》,中華書局,1986年

鄧廣銘:《鄧廣銘治史叢稿》,北京大學出版社,2010年

虞雲國:《南渡君臣:宋高宗及其時代》,上海人民出版社,2019年

白曉霞:《南渡三宰相研究(1127-1138)》,暨南大學博士學位論文,2006年

劉昱楓:《朱勝非與<秀水閑居錄>研究》,河北大學碩士學位論文,2020年

王曾瑜:《關于秦桧歸宋的討論》,《曆史研究》,2002年第3期

何忠禮、何兆泉:《關于秦桧歸宋問題的再討論——兼與王曾瑜先生商榷》,《曆史研究》,2003年第7期

王嘉川:《秦桧歸宋問題平議》,《河北大學學報(哲學社會科學版)》,2006年第4期