抗戰爆發初期,由于中國軍隊的坦克、裝甲車數量稀少、技術水平落後,日軍靠他們的“豆戰車”足以碾壓,用步兵炮、山炮也能解決問題,所以沒有裝備反坦克步槍。

占領中國東北和華北後,日本陸軍雄心勃勃意圖北上與德國一起東西對進夾擊蘇聯,但蘇聯強大的坦克裝甲部隊讓他們心存忌憚,日軍的小坦克不是對手,還得靠步兵拿命填,那就急需給一線步兵裝備反坦克步槍。

二戰期間日軍唯一一款國産制式反坦克步槍——97式20毫米反坦克槍應運而生。該槍1935年立項,1937年定型,因是日本神武2597年,所以被命名爲97式。因口徑高達20毫米又可以連發,又被日本軍內稱爲97式20毫米自動炮。

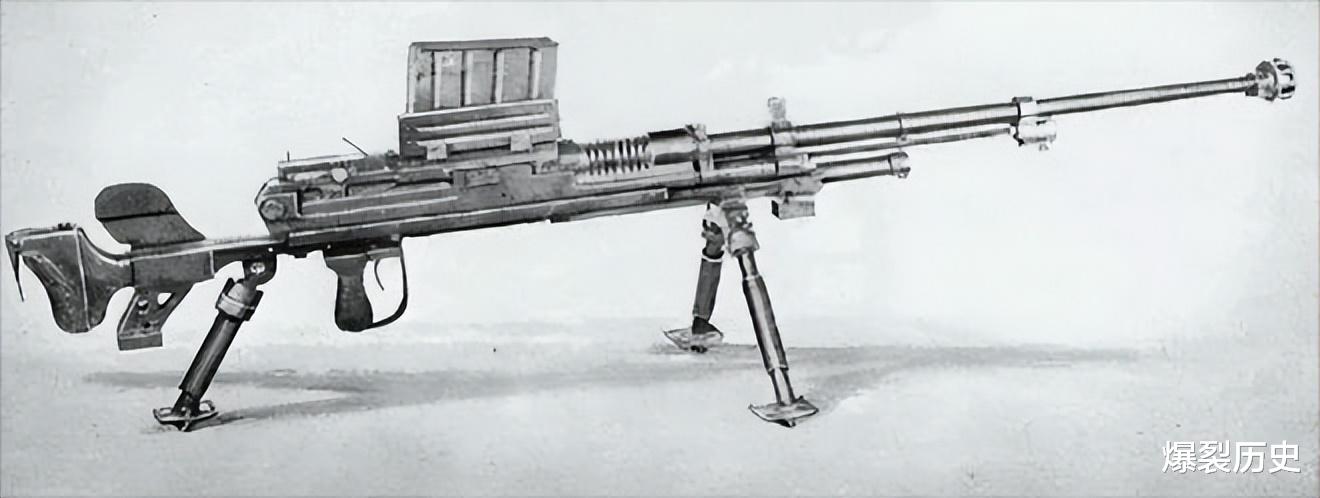

97式反坦克槍全長2090毫米,槍管長1200毫米,不含護盾高420毫米,空槍重52.5公斤,加上提把和護盾全重68.1公斤,口徑20毫米,采用活塞導氣式半自動原理。

發射反坦克20X124毫米九七式穿甲曳光彈,槍口初速750米每秒,700米處可擊穿20毫米鋼板,350米處可擊穿30毫米鋼板。也可以發射反步兵九八式高爆曳光榴彈、一〇〇式穿甲彈、一〇〇式榴彈以及輔助彈種。

采用頂部7發彈匣供彈,因彈匣遮擋視線,將瞄具位于槍體左側,觇孔式照門,柱狀准星,表尺射程1000米。

97式反坦克槍由小倉兵工廠出品,總共生産了1200余支。設計的時候由于聽信了從蘇聯傳回來的假情報,說蘇聯的反坦克槍是20毫米,也跟著采用20毫米口徑。

結果蘇聯人虛晃一槍,最終采用的是經典的14.5毫米口徑,槍比較輕,強壯一點的士兵一個人就能攜行和射擊。20毫米口徑已經不是槍了,那叫炮,自重很大,根本不是單兵能操作的,算是被蘇聯人擺了一道。

日本人很快就爲情報上的失誤付出了代價,在1939年爆發的蘇日諾門罕戰役中,被寄予厚望的97式反坦克槍閃亮登場,日本關東軍第23師團指望200多支反坦克槍能狠狠教訓蘇聯的坦克裝甲部隊。但出乎意料,蘇聯人的戰法讓反坦克槍完全發揮不出作用。

蘇聯人玩的是大炮兵主義,幹啥都是先來一遍火力洗地,空中的俯沖轟炸機,地上的大口徑遠程重炮能夠非常有效清除日軍的火力點,准備打伏擊的97式反坦克槍還沒見到坦克就被消滅大半。等到蘇聯坦克推進的時候又有小口徑火炮的彈幕和伴隨步兵輕武器掩護,反坦克槍手很難在500米有效射程內頂著密集火力冷靜擡頭瞄准射擊,都是在胡亂打。結果是200多門97反坦克槍要麽被毀要麽被俘,卻沒有一次擊毀記錄。

對蘇聯的鋼鐵洪流吃了癟,不死心的日軍又把97反坦克槍帶到了太平洋戰場。在初期日本陸軍席卷東南亞的作戰行動中,占據海空優勢的日軍用97反坦克槍打英美的輕型坦克還可以。到了1943年,面對美軍的M4謝爾曼中型坦克,97反坦克槍再次變成戰場雞肋,被迫徹底停産。

平心而論,97式在全世界20毫米反坦克槍/炮裏處于中等水平,體現了當時日本相對先進的軍事工業能力。設計還是很完善的,20毫米口徑彈藥是首次研制的,威力大彈種齊全。爲化解巨大的後坐力設計了專門的後坐緩沖裝置,外加膛口制退消焰器和後駐板等。零部件都是技藝高超的技工從鋼坯上一刀一刀切削出來,精密度高而且非常結實耐用。

因爲能半自動發射高爆榴彈的能力,對于一般工事、輕裝甲目標和步兵有強大的殺傷力,在中國戰場上還是發揮了很大作用的,甚至被當做秘密武器,要求連彈殼都必須回收,以防止被中國軍隊發現。

當然,南北兩線連吃敗仗也暴露出97式反坦克槍有很多的問題。首先是大口徑造成的自重太大,全重近70公斤,一般得10人一組伺候一支槍。這麽大一支槍這麽大一堆人,隱蔽性極差。而且轉移時還需要插上前後兩個提把,2-4個人擡著,移動相當困難。

其次是要連發功能造成結構複雜,零件越多越容易壞,這是機械産品的定律,部件多也增加了維護保養的難度和強度,相較于簡潔的蘇聯反坦克槍,誰在戰場上更可靠,一目了然。

還有制造成本過高,據說造價高達6400日元,而38大蓋僅需80日元,這對于被戲稱爲“窮光蛋帝國主義”的日本來說,玩不起,性價比太低。

除此以外還有後坐力過大容易傷人、瞄准裝置突出一側容易磕碰損壞、射擊精度不高、平戰轉換慢等等。總體來說,日本人走了彎路,搞出了一支看似精品實際上沒什麽用的戰場“花瓶”。

(免責聲明:文章資料、圖片都來源于網絡,此文章旨在倡導社會正能量,無低俗等不良引導。如涉及版權或者人物侵權問題,請及時聯系我們,我們將第一時間刪除內容!如有事件存疑部分,聯系後即刻刪除或作出更改。)