抗戰期間最讓中國陸軍頭疼的就是日軍的坦克,簡直無解!

雖然日本人的坦克技術水平低、火力弱、個頭小、裝甲薄,堪稱“薄皮大餡”,步坦協同也很拉胯,但鬼子用這些鐵王八開路就是能在中國戰場橫沖直撞。

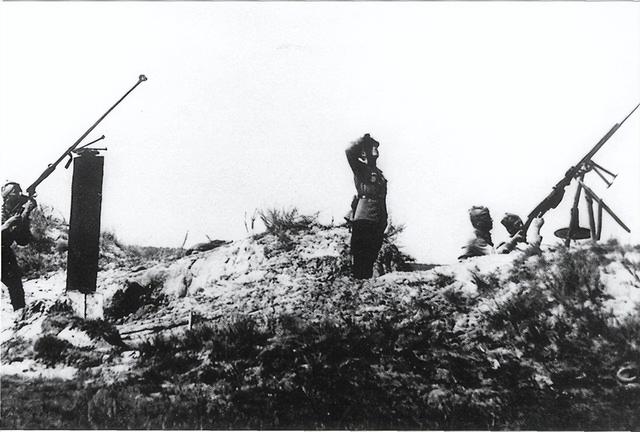

中國陸軍基本都是輕裝步兵部隊,無論國共普遍嚴重缺乏重武器,更不要說反坦克武器。遇上日軍坦克只能讓士兵抱著炸藥包或者捆上多枚手榴彈,用血肉之軀充當炮彈,與敵同歸于盡。

國軍最拿得出手的反坦克武器是從德國萊茵金屬公司進口的PaK一35/36型37毫米戰防炮,從1935年到1938年總共進口了約200門,中國軍工還仿制了94門。

PaK一35/36型37毫米戰防炮堪稱日本坦克的克星,射速爲每分鍾13發,有效射程600米,穿甲能力爲100米距離34毫米均質鋼甲,500米距離29毫米。

抗戰時期日軍部署在中國戰場的主力坦克,如89式中型坦克前裝甲只有17毫米

97式中型坦克前裝甲只有25毫米

更不要說被戲稱爲“豆戰車”的92式、94式、95式輕型坦克,遇到PAK37,一炮就能被打成零件狀態,都是移動的活棺材。

但是PAK37的數量太少,國民民政府也曾經盡力從其他渠道獲得戰防炮,比如奧地利的47毫米炮、蘇聯的45毫米炮、美國的37毫米炮等,但總數依然不夠,也經不起戰爭消耗。

在淞滬會戰、南京保衛戰、徐州會戰等戰役後,這些寶貴的戰防炮要麽被擊毀要麽被日軍俘獲。雪上加霜的是中德軍事合作終止,東南沿海省份的逐漸陷落和滇緬公路斷絕,中國軍隊無法獲得外援補充,反坦克能力急劇下降。

很多中國軍迷一直有一個疑問:既然日本的小坦克不堪一擊,用戰防炮打都威力過剩,爲什麽買蘇聯的反坦克槍?

槍比炮便宜,那就可以普遍裝備部隊,而且蘇聯人的反坦克槍能打德國坦克就能打日本坦克。中蘇又是反日同盟,買蘇聯反坦克槍,供應有保障,量大管夠,豈不是兩難自解!

以蘇聯最著名的兩款反坦克槍爲例:

栓動單發無彈倉的PTRD-41型反坦克槍,口徑14.5毫米,使用鎢芯穿甲彈在100米的距離上穿甲能力爲35毫米,500米距離上爲25毫米垂直均質鋼板。

半自動射擊有5發彈倉的PTRS-41型反坦克槍,同樣是口徑14.5毫米,穿甲能力與PTRD-41相同,但可半自動連發使得火力更猛。

反坦克槍實在是太適合中國軍隊了,可以打坦克、車輛、騾馬、碉堡、工事、飛機、汽艇等一專多能;兩個人一組,扛起來就跑,機動靈活;槍、彈價格便宜,容易仿制,訓練也簡單。

但有個問題造成了中國無法購買這些蘇聯反坦克槍,那就是1941年4月13日簽訂的《蘇日中立條約》。按照條約規定,蘇聯終止了對中國的援助,也不再賣武器給中國。以上兩款反坦克槍都是在1941年條約簽訂後才開始裝備蘇聯,自然無法進入中國。

國民政府不是看不到反坦克槍的好處,無法從蘇聯獲得,就從英國進口了博伊斯反坦克步槍。

英博伊斯反坦克步槍由5發彈匣供彈,手動拉栓單發,口徑13.9毫米,射速10 發/分鍾,有效射程460米,100米距離上能擊穿25毫米裝甲板,500米上只能擊穿幾毫米裝甲,穿甲能力遠遠不如蘇聯反坦克槍。

因爲需要抵近到一百米左右距離才能真正射穿日本坦克,這在戰場上是很難做到的,因此這把槍的實戰價值並不高,國軍官兵也很失望。隨著美國援助的大威力“巴祖卡”火箭筒、無後坐力炮的到來,也就沒有人再提裝備反坦克槍的事了。

(免責聲明:文章資料、圖片都來源于網絡,此文章旨在倡導社會正能量,無低俗等不良引導。如涉及版權或者人物侵權問題,請及時聯系我們,我們將第一時間刪除內容!如有事件存疑部分,聯系後即刻刪除或作出更改。)