明初,開國諸將南征北戰,把燕雲、漠南、河西、青海、遼東都納入版圖,唐亡之後500年,中原王朝再次完成大一統。

洪武朝中期,明軍進軍西南,消滅元梁王政權,明朝的疆域至此趕上了漢唐。相比之下,漢唐有西域、交趾,而明朝有雲貴。

交趾彼時叫“安南國”,從五代算起,離開中原統治已經有500年之久。

在此期間,當地人建立過幾個王朝,雖然長期用漢字,但本地人已有獨立的文化和民族認同。南漢、北宋都曾和安南政權開戰,難分勝負。

至明初,朱元璋衡量利弊,對大明隔壁的交趾以及高麗、日本等國都沒什麽興趣,後來一股腦將其列爲“不征之國”,寫進《皇明祖訓》。

洪武帝認爲這些國家只要稱臣納貢,相安無事就好。但他沒料到,短短十幾年後,兒子朱棣就南下征服安南,設爲“交趾承宣布政使司”。

永樂帝的馬上功業不輸給父親洪武,他北伐北元、南征安南,兩次行動都是大獲全勝。永樂四年,朱棣派朱能、張輔滅安南“胡朝”,本意吊民伐罪,幫助陳朝複國。

當時明軍20萬人南下,號稱80萬,從廣西、雲南夾擊胡朝。此戰是大將張輔的成名之作,他在朱能病逝後代替主將職位,和沐晟配合,大敗安南軍隊,生擒胡朝的兩位皇帝。

張輔的大勝鼓勵了朱棣,他決定收複這片“故土”,結果卻開啓了從長達20年的安南困境——由于安南人叛亂不斷,明朝前後投入幾十萬兵力鎮壓,但無法從根源上解決問題。

宣宗時期,交趾呈糜爛之勢,“三楊”勸宣宗收兵,朱瞻基最終放棄安南,此後吸取教訓,再也不攻“不征之國”。

那麽,回到武德充沛的明初,朱元璋爲何要設“不征之國”?成祖時期,明朝又爲什麽出兵安南?20年的占領時間並不短,明朝爲什麽無法消化安南呢?

唐滅到明興,中間隔了600年,這期間經曆五代亂世、宋遼金夏、蒙元,連蒙元都沒有恢複唐朝的巅峰版圖。

至于宋朝,東北、西北、西南都被割據政權占走,稱其爲大一統王朝都有點勉強。

到朱元璋建立明朝,最初的目標就是恢複唐朝時期的基本版圖,至于其他部分,有能力則圖之,不必強求。

但在明初,中原的冤家在北方,元朝退入蒙古高原,實力還很強大,和雲南的殘余勢力遙相呼應。元廷一天不滅,那明朝就是“南朝”,這在法統上是個很要命的問題。

所以朱元璋派徐達、李文忠、馮勝、藍玉、朱棣等人連番北伐,明軍興師動衆,八次出關,深入蒙古掃蕩北元。

洪武二十一年,藍玉在捕魚兒海大破北元,“天元帝”逃亡中被殺,北元開始分裂,至此不再稱帝、立年號,明朝的威脅才變小。

回到國內,明朝派軍南征雲南,滅元梁王和大理段氏,威懾麓山王國,控制了這片自古以來的化外之地。明朝的版圖至此確定,此後200多年變化不大。

這時候的朱元璋很滿足,宋朝沒打下來的,自己打下來了;唐朝沒控制的(雲南),自己也打下來了。

至于西域問題,朱元璋一直在考慮,也讓大將宋晟在河西活動,震懾哈密。

朱元璋和太子朱標曾想遷都西安,如果遷都成功,那未來對西域的擴張是必然的,但這都是後話,朱元璋願意把這個工作交給兒孫。在基本打散了北元後,明朝主業就是休養生息。

原來,元末天下大亂,到明初基本穩定,中間有近30年的亂世。《太祖實錄》記載,明初天下僅有人口5900萬,居然比半壁江山的南宋都要少2000多萬。

華北、西北因爲長期戰爭人口凋敝,廣闊的中原只有300萬人,而西北地區更是淪爲無人區,陝、甘、甯、青加起來200萬人,8成人在陝西,隴上往西只有番人。

朱元璋本身也是苦出身,知道常年戰爭對民間的破壞,所以他壓低官俸,嚴格限制臣下的生活水平,制止鋪張浪費。

明朝還在戰亂初定的地區實行減稅,鼓勵墾殖、生育,爲了不浪費民力,朝廷的軍隊各分300多衛所,平時屯田,戰時抽調精銳配合京營出征,糧饷自給自足。

北元、西番、西南夷平定後,明朝無仗可打。對于周圍小國,朱元璋曾說:“海外蠻夷之國有爲患于中國者,不可不討。不爲中國患者,不可輙自興兵。”

也就是只要不搗亂,明朝不主動興兵。

到洪武末期,朱元璋在自己的《祖訓錄》裏列出十五個“不征之國”:朝鮮、日本、安南、暹羅、大琉球、小琉球、真臘、占城、蘇門答臘、爪哇、西洋、湓亨、白花、三佛齊、渤泥。

這些國家裏,只有朝、日、越、泰體積稍大,後面11個要麽是化外之地,要麽是彈丸小國,只是知道這個國家存在,有人來朝貢。

《祖訓錄》:“四方諸夷,皆限山隔海,僻在一隅;得其地不足以供給,得其民不足以使令。”

總結朱元璋的意思就是:這些國家全部和中原隔著山、海,地狹民稀,打下來也賺不到好處。哪怕得到這些人口,因文化風俗相異,也無法行使中原制度,于國無益。

這句話,概括那些東南亞島國都沒錯,確實沒什麽價值。但朝、日、越三國不僅有土地有人口,且久沐華風。這就不是征與不征的問題,而是能否拿下並管好的問題了。

日本對明朝態度很差,殺使者,擾沿海,朱元璋將其列爲“不征”,是沒攻打能力——元朝兩次討伐日本,都是借高麗出兵,而且十幾萬大軍全軍覆沒,就是前車之鑒。

朝鮮和安南相似——曾是漢唐故土,但後來都獨立了。隋、唐、宋、元都對這些地區有軍事行動,結果很明顯:不僅難打,打下來還難守。

所以朱元璋放棄征伐高麗和安南,也是結合過往經驗的必然結果。高麗和安南也很識相,在明初入朝供奉,奉明爲正朔,朱元璋因此不征。

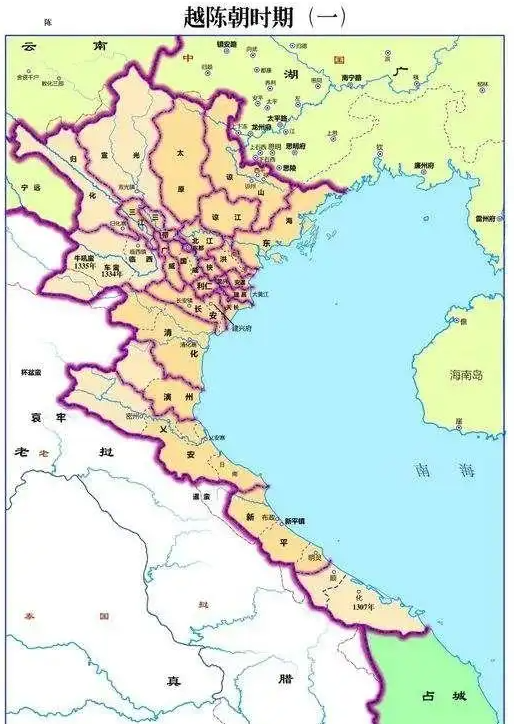

明初的安南政權,是南宋時期建立的“陳朝”,彼時已經在南方占城國的壓力下步入晚期。

公元1400年,也就是明建文二年,陳朝外戚胡季犛弑殺陳順宗,廢掉自己外孫陳少帝,自立爲君,自稱“大虞”,改元“聖元”。

因爲其國王姓胡,所以後世俗稱“胡朝”。胡季犛是篡位自立,期間殘酷屠殺陳朝皇親國戚數百人,讓陳氏皇族幾乎滅種。

彼時明朝發生“靖難之役”,國家內亂,無暇他顧,安南政權變更之事並未傳到北方,于是胡季犛開始整頓國內局勢。

但作爲謀朝篡位的亂臣賊子,胡季犛即使厚待群臣,設宗廟祭祀陳朝祖先,在國內也依然不得人心。

三年後,公元1403年,朱棣稱帝,改元永樂,昭告番邦。

胡朝趁機入朝,說國家宗廟變動的事——胡季犛說陳朝天子無福,居然絕嗣,自己身爲陳朝先王的外甥,被推舉登基。

明朝對這個奇怪的朝代變動很困惑,但朱棣剛得天下,對安南來朝貢很開心,也就沒有多過問。

直到次年,突然從南方的老撾鑽出來一個叫陳天平的人,自稱是陳朝皇帝陳日烜的孫子,來明朝請求皇帝主持公道。

陳朝大臣裴伯耆也來入朝,哭訴胡季犛篡位,希望明朝派兵幫他們複國。

《明史紀事本末》:“八月,老撾軍民宣慰使刀線歹遣使護前安南王孫陳天平來朝......因叩頭流涕,上憐而納之。安南故臣裴伯耆亦來告急,請討黎季犛,願爲前驅效死,自比申包胥。”

這時候,朱棣發現自己被騙了,心情不悅,于是派遣禦史李琦下安南問罪。

胡季犛父子當即請罪,請陳天平回國繼位,朱棣于永樂四年初派五千明軍,由黃中、呂毅兩位將領護衛陳天平回國。

其實胡朝父子請陳天平回國是假,征兵備戰是真。明軍行到安南“芹站”,胡軍下山,恰逢天降大雨,明軍防禦不及被殺得大敗。陳天平被殺,明軍潰敗,黃中、呂毅帶殘兵回國。

明軍回報後,朱棣勃然大怒。

《明史紀事本末》:“奏聞,上大怒,謂成國公朱能曰:“蕞爾小醜,乃敢欺我。此而不誅,兵則何用!””

朱棣隨即派朱能爲主將,在永樂四年七月出征安南,又下令給雲南的沐王府,讓西平侯沐晟帶四川、雲南的部隊從西部接應。

朱能是朱棣手下最被信任的大將,但當時朱能身體不好,他南下到了廣西龍州時,因不適應嶺南的極端氣候,一病不起,很快去世。

朱能之後,他的副手——名將張玉的兒子張輔接替主將職位,和沐晟左右夾擊安南,又傳書給越南南方的占城國,讓他們准備策應。

張輔帶兵出憑祥,爲了師出有名,打起爲陳朝天子複仇的旗號,軍隊宣傳《討伐安南檄文》,列胡氏父子“篡逆弑君”等20條罪狀。

胡氏父子聽說明軍南下,雖然調兵備戰,但心裏沒有底氣,只好憑借北部山嶺的關隘死守。

明軍首戰“隘留關”,其位置在今天憑祥市油隘,呂毅戴罪立功,帶炮兵攻城。一日後,隘留關被破,明軍騎兵進入安南北部的深山。

骠騎將軍朱榮則進攻雞陵關,改處的安南軍潰敗,明軍連克芹站、昌江、新福等地,即將渡富良江(紅河)。

當時,張輔讓手下尋找陳氏王族,此舉引起一些陳朝遺老的注意。很快,對胡朝不滿的陳朝老臣們就團結到了明軍身邊,甚至一些軍隊都臨陣倒戈,幫助明軍征糧、帶路。

見東路進攻順利,西平侯沐晟的西線部隊也同時從雲南蒙自出發,攻下華關隘,在洮江邊的“白鶴”駐軍,正砍樹造船准備渡河。

《明史.張輔傳》:“進破隘留、雞陵二關,道芹站,走其伏兵,抵新福。晟軍亦自雲南至,營于白鶴。”

明軍摧枯拉朽,安南軍隊一觸即潰,胡氏父子趕緊逃亡,躲在安南“西都”,即比河內更南部的清化。

最終,安南40萬大軍在富良江岸邊豎起籬笆,幾百條戰船排在河上,並加固山嶺之間的關隘,想死守拖延時間,等明軍糧草不濟再反攻。

張輔早就料到安南軍的疲兵戰術,下令大軍轉移到東部三帶州,即今天的越南永福省,造大船、浮橋、箭樓、雲梯,並派遣朱榮率軍進攻嘉林江,和西平侯沐晟會師。

胡朝父子則以多邦城爲防禦核心,布置重兵,加固城牆,挖掘壕溝,並從南部調來象兵准備反攻。

永樂四年十二月末,隨著沐晟和張輔兵合一處,明軍猛攻多邦城,同樣戴罪立功的黃中帶勇士攻城,雙方在夜晚混戰,明軍用火炮轟開城門後進行巷戰。

見安南軍釋放戰象沖陣,明軍放火铳射大象,並在布匹上畫獅子頭,套在馬頭上,縱馬在象群中沖撞。

安南軍的戰象大驚,象陣亂作一團,自相踐踏,多邦城隨即告破。

《明史.張輔傳》:“都指揮蔡福先登,士蟻附而上,角鳴,萬炬齊舉,城下兵鼓噪繼進,遂入城。賊驅象迎戰。輔以畫獅蒙馬沖之,翼以神機火器。象皆反走,賊大潰。”

破多邦城後,安南“東都”升龍城,即河內被一鼓而下,胡朝的滅亡板上釘釘,安南北方大批官員和將領反正,光投降後跟隨明軍南下的安南軍隊就有數萬人。

永樂五年正月,明軍渡注江南下,拔安南軍籌江、困枚等“柵營”,擊潰敵軍十萬,斬首三萬七千。

之後的盤灘江、木丸江戰役,明軍均大破安南軍水師,胡季犛父子逃入大海,在奇羅海口被明軍擊潰。

最後,明軍在降兵和山中蠻族的帶領下,于山中搜捕胡季犛父子,最終俘虜胡季犛父子三人及後宮、大臣數百人,安南胡朝至此滅亡,國祚7年。

永樂六年3月,張輔整頓安南殘局完畢,還師北上,將胡氏父子獻于南京。

彼時,陳朝王族全部被殺,安南人群龍無首,一些舊臣和鄉紳、名士曾找到張輔,申請“內附”。

張輔將“民意”告知朱棣,朱棣順水推舟,在安南設“交趾承宣布政使司”,離開中國五百年的安南重新回到版圖。

設了“交趾布政使司”後,朱棣下令把安南地方的能工巧匠帶回北方,補充到工部和兵部。

其中,參與修建北京城和紫禁城的阮安,就被明朝封爲“火器之神”;把“交槍”帶入明朝的王子胡元澄,也都是這一時期來到北方。

見南方安穩,朱棣把眼光重新放在北元,但沒想到張輔和沐晟的大軍撤走沒多久,安南就發生叛亂。

原來在安南的南部,很多陳朝遺老遺少對明朝不恢複陳氏江山不滿,他們在暗地裏尋找陳氏遠親,勾結南方蠻族,以“恢複陳朝”爲名義造反。

永樂五年末,安南首發“簡定起義”,簡定找來所謂的陳朝後裔陳季擴爲皇帝,起兵北上。

該次起義雖然擊敗了交趾明軍,但很快就被張輔南下平定。

彼時,朱棣正准備禦駕親征北元,所以召張輔北上同行,結果就在這一年,陳季擴再次造反,沐晟平叛收效甚微,被朱棣責罵。

沐晟和張輔都是永樂朝大將,但沐晟被後世評價“不知兵”,和張輔差距很大。沐晟的劣迹就是平安南多次戰敗,每次出兵基本都是失敗,逼得張輔勞師遠征。

但這裏要給沐晟喊一聲冤枉,其實沐晟打安南失敗,不是能力問題,也不是雲南明軍弱,而是安南的地形問題。

安南,即現在的越南,地形上是個長條,而且北部山巒重疊,和中國隔著“十萬大山”,直到今天都交通不暢。

在古代,從陸地上進攻安南是噩夢難度,如果碰上夏天雨季,一些地區幾乎無法通行,別說沐晟打不下來,北宋、元朝都打不下來。

打安南這樣的長條、沿海政權,只能水陸並進,這也是張輔每次必用的戰術。

張輔第三次進入安南,是永樂九年正月,當時明軍南方六省的2萬兵馬進入安南,和沐晟一道追剿陳季擴。

此戰耗時兩年,直到永樂十二年才剿滅陳季擴,陳季擴最終逃入老撾,被明軍生擒後斬殺。

永樂十三年,張輔第三次北歸,結果次年安南又發生“陳月湖之亂”,張輔再次南下平叛,這是他最後一次征戰安南,依然大勝而歸。

四次安南平叛,仰賴張輔一人之功,張輔的軍事能力可見一斑。

縱觀明初,能在明朝境外滅一國,並犁庭掃穴,將其納入版圖的,除了洪武朝的開國諸公外,也就是永樂的愛將張輔了。

《明史.張輔傳》:“輔凡四至交阯,前後建置郡邑及增設驿傳遞運,規畫甚備。交人所畏惟輔。”

安南平定後,天下向南京上表稱賀,朱棣也安心北伐,並准備遷都北京。

在那之後,朝廷指派官員南下,和當地親明人士共同管理交趾布政使司,朝廷下令輕徭薄役,可讓人費解的是,南部、西部山中的叛亂還是接連不斷。

而叛亂的原因,根據越南人的史書記載,居然是明廷的地方統治者太殘暴,導致民不聊生。

可事實真的如此嗎?

對于明朝人,尤其是明朝的官僚階層來說,安南這個地方算是“故土新歸”,大家心裏都感到鼓舞振奮。

但振奮歸振奮,朝廷真的要派誰去安南當官,是個人都會搖頭。不說安南,彼時雲南、兩廣、海南都被視爲荒蠻之地,是朝廷發配犯人的地方。

這些地區比較貧瘠,而且氣候濕熱,疫疾流行,每年夏天都有不少人死于流行病。所以明朝官員、將領是抱著被發配的心情來安南的,都希望早點做出成績,回到北方去。

在這種思想下,讓安南慢慢休養生息,花個十年八載深耕當地,不是明朝官員或將領能接受的。

他們要趕緊做出業績,文官就要推行“新朝雅政”,無論是文化、服飾、制度,還是對當地資源的利用,都要快,都要多。

而武官則需要嚴格遏制土人叛亂,無論是前朝貴族,還是山中蠻族,凡是起兵造反,往往不問緣由,一屠到底。

這兩種政策結合在一起,就是越南史籍中記載的“暴政”。

《越南通史》:“凡有金銀礦藏之地,設官督民淘采,山林之地,強百姓前去尋找象牙、犀角。在海濱,則令民下海采珍珠。若胡椒、香料等土特産,亦令貢納之。他如鹿、象、龜、雀、猿、蛇等珍禽異獸,無不大肆搜刮帶回中國。”

《大越通史.後陳記》:“(明軍)多行殺戮,或積屍爲山,或抽腸系樹,或煎肉取膏,或炮烙爲戲,至有剖胎爲二馘以應令者。京路以次受降,其遺民盡掠爲奴隸,以轉賣去而四散者矣”

當然,這些曆史記載都有很大的誇張成分,例如抽腸、炮烙什麽的,都是文人的幻想,就如同安南人說明朝發動百萬大軍征討安南一樣。

但不可否認,明軍確實殺伐果斷,屠戮不少。明朝的官吏,尤其是內廷來的太監也在當地巧取豪奪,是板上釘釘的事實,明朝自己也承認。

明朝統禦安南時,這裏面有正、反兩個教材,正面教材是至今被越南人立廟祭祀的黃福,反面教材是太監馬骐。

黃福本是工部尚書,後擔任明朝第一位交趾布政使、按察使。

黃福來到交趾時,當地剛剛經曆戰爭,百姓困苦,黃福用廣東運來的糧草赈濟災民,上書朝廷減少交趾的賦稅,往當地輸送鹽、布等物資,當地人民感恩戴德。

和黃福的勵精圖治形成鮮明對比的,是交趾監軍太監馬骐,他是內廷欽差,仗著受皇帝信賴,彈劾張輔養寇自重,使得張輔被召回。

隨後他在當地橫征暴斂,開礦石、搜羅金銀、下海撈珍珠,甚至進入西部的老撾殺大象,拔象牙。

交趾核心地區紅河平原是農業地區,黃福想讓當地休養生息,減免賦稅,想著數年就能富強。

而馬骐卻和手下貪汙,設苛捐雜稅,讓交趾的田賦超過了胡朝,這讓當地的地主和鄉紳階層不滿。

馬骐還養了一批安南宵小當官,這群人倒行逆施,魚肉鄉裏,黃福多次上書參奏。在貪官的敲骨吸髓下,交趾人民窮困潦倒,很多人被迫逃入深山。

《明史》:“(降官)恃強作勢,威脅小民,毒擾貧弱。”

在明朝控制交趾的20年裏,當地史書明文記載的叛亂多達60多次。而明軍頻繁征戰,軍中疾病流行。

當初從北方帶來的精銳大軍,最終因爲疾病死傷慘重,交趾明軍不得不從兩廣召衛所軍和犯人充軍,此舉又導致軍心渙散,軍紀散漫,士兵只會掠奪地方,而戰鬥力不值一提。

在內外多重壓力之下,永樂末期,交趾舊貴族黎利發動叛亂。

永樂十六年,黎利在藍山起兵,鏖戰馬骐率領的明軍,擊敗馬骐領導的三萬大軍。

隨後他長期在越南南部活動,勾結西部的哀牢國和山區蠻族,並豎起“陳朝”的大旗,黎利細數明朝建立統治後對交趾的盤剝,吸引難民和對明朝不滿的地主。

雖然明朝多次派兵征剿,但倒黴的西平侯沐晟從雲南進兵,他發揮依然穩定,被黎利打敗。

在公元1426年,即明仁宗洪熙元年,黎利已經控制紅河平原以南的地區,安南百姓們大量逃亡南方。隨後,黎利舉10萬大軍北上,在崒洞戰役伏擊打敗大明征夷將軍王通10萬大軍。

不久後,仁宗重病去世,宣德皇帝繼位。宣德二年,他下令曾和張輔平定安南的柳升從廣西進軍,讓西平侯沐晟從雲南配合。

結果這一仗打得一敗塗地,柳升的大軍起初一切順利,但他本人太過輕敵,帶騎兵爲先鋒,居然遭到埋伏被毒镖射殺。

柳升死後,7萬明軍在支棱之戰大敗,傷亡5萬,隨後撤退。

另一路的沐晟也發揮正常,在進軍中進退無據,剿撫不定,趕到安南時柳升已經敗亡。隨後他決定撤軍,又被黎利埋伏,大敗而歸。

征夷將軍王通見大軍戰敗,敵人兵臨城下,他把交趾人恨之入骨的馬骐送往敵營當人質,自己和黎利商談退軍。

黎利借坡下驢,讓明軍撤走,最後王通帶殘軍離開交趾,黎利釋放戰俘近10萬隨之而去。

交趾大敗的消息傳回北京後,宣宗夜不能寐,畢竟這位戰死的柳升可不是路人甲,他是永樂皇帝的愛將,曾跟隨出關5次,戰功赫赫。

隨後,宣德皇帝的朝堂吵作一團,張輔再次請戰,但皇帝不從,他和楊士奇、楊榮決定放棄交趾。

交趾布政使司設立20年,幾乎年年叛亂,派了十幾萬大軍都無法穩定,每年吃掉百萬兩軍費,朝廷不堪重負。這一舉動被武將和部分文官反對,但“三楊”和皇帝心意已決。

宣德二年末,明朝放棄交趾,黎利派使者進京城“謝罪”,雙方互下台階。之後,明朝冊封所謂的陳氏後人陳皓爲王,次年黎利登基稱帝,國號大越。

從永樂四年開始,明朝統治安南22年,這個時間不可謂不長,但最終還是吐出了這片土地,而且吐得非常徹底,連北部邊境的一些關隘都沒留下。

明朝在安南的失敗,直接原因是貪官汙吏、驕兵悍將的倒行逆施,但根本原因,是沒有像雲南一樣建立一個“世鎮邊疆”的小朝廷。

交趾脫離中原數百年,人民離心離德,上層階級尤其難以歸化,非長期武力鎮壓不可。可是,當地人口衆多,有民300萬,蠻族200萬,比兩廣加起來都多。

這麽大的一片土地,這麽多人口,加上心懷叵測的上層,要徹底轉化起來不是十年八年的工作,起碼要幾代人,上百年才能完成。

如果明朝都城在江南,輻射嶺南還不是太困難,但問題是明朝的首都已經搬到了大北方。遷都後,明朝重心北移,軍政資源都在北方,天下錢糧順運河向北。

嶺南本就薄弱,財、糧、兵靠江南支援,江南資源北去後,整個南方的能量都不足以填充一個幾百萬人口的、不穩定的新土地。

唯有像雲南一樣,選能靠得住的大將當個“節度使”,在當地自給自足,政令朝發夕至,長官明察秋毫,殺伐果斷,才能保一方太平。

當然,明朝也不缺人,這個安南節度使的人選,本該是張輔。

可惜永樂皇帝在位時太看重北方,輕視安南;而且因他本人是造反起家,永樂對封王之事非常抵觸,所以張輔沒能當上“安南王”。

沒有走分封的路,明朝對安南的控制就是“銀樣镴槍頭”,看著齊整,實則不堪一擊,加上馬骐這樣的惡人危害,大大加速了失敗的進程。

宣宗和“三楊”明白,安南問題要重新整頓,等于從頭開始,還要放權給地方,惹得後患無窮。與其如此,不如放棄這裏,還有《皇明祖訓》爲依據,宣宗借坡下驢也是可以理解的。

參考資料:

1.《明史》

2.《明史紀事本末》

3.《明朝征安南將軍張輔——兼論1406-1416年中越關系》,仝晔

安南能有40萬大軍?

豬重八是最大的貪官!天下的財富應該天下人亨受!豬重八把天下財富視爲自己的,容不得他人亨受!豬重八給官員最低的工資,而給自己的子孫的待遇唯恐不厚!豬重八反腐敗殺貪官的根本目的不是爲了讓人民過上好日子,而是在殺盡有威脅的功臣(對豬重八知根知底)之後,占盡天下財富,大力發展國營養豬事業!等待李自成來殺豬!豬重八幹了很多反人民無道義之事,有把柄在功臣手裏,都知情,爲了豬家的養豬事業養豬百萬頭,爲了豬家的萬年江山,必定殺功臣滅口,否則豬重八的子孫坐不穩江山!故叫明朝,因心黑!34個功臣就殺掉30個!故朱重八得國不正!說明朝是邪惡的朝代一點都不過份!李自成張獻忠抓住朱重八的子孫當豬殺!打著小明王的旗號,調動天下義軍!豬重八登基後,小明王應該做名義上的太上皇,不能心胸狹窄地殺死小明王!殺功臣是豬重八家族的光榮傳家寶,忘恩負義過河拆橋,爲了奪回兵權,又大殺功臣,故豬重八得國不正❗朱重八的假惺星卑鄙無恥,劉伯溫李善長看得很清楚:殺盡功臣,占盡天下財富,開辦國營養豬廠!天下的財富應該天下人亨受!豬重八把天下財富視爲自己的,容不得他人亨受!豬重八給官員最低的工資標准,而給自己的子孫的待遇唯恐不厚!